Guia Soncini

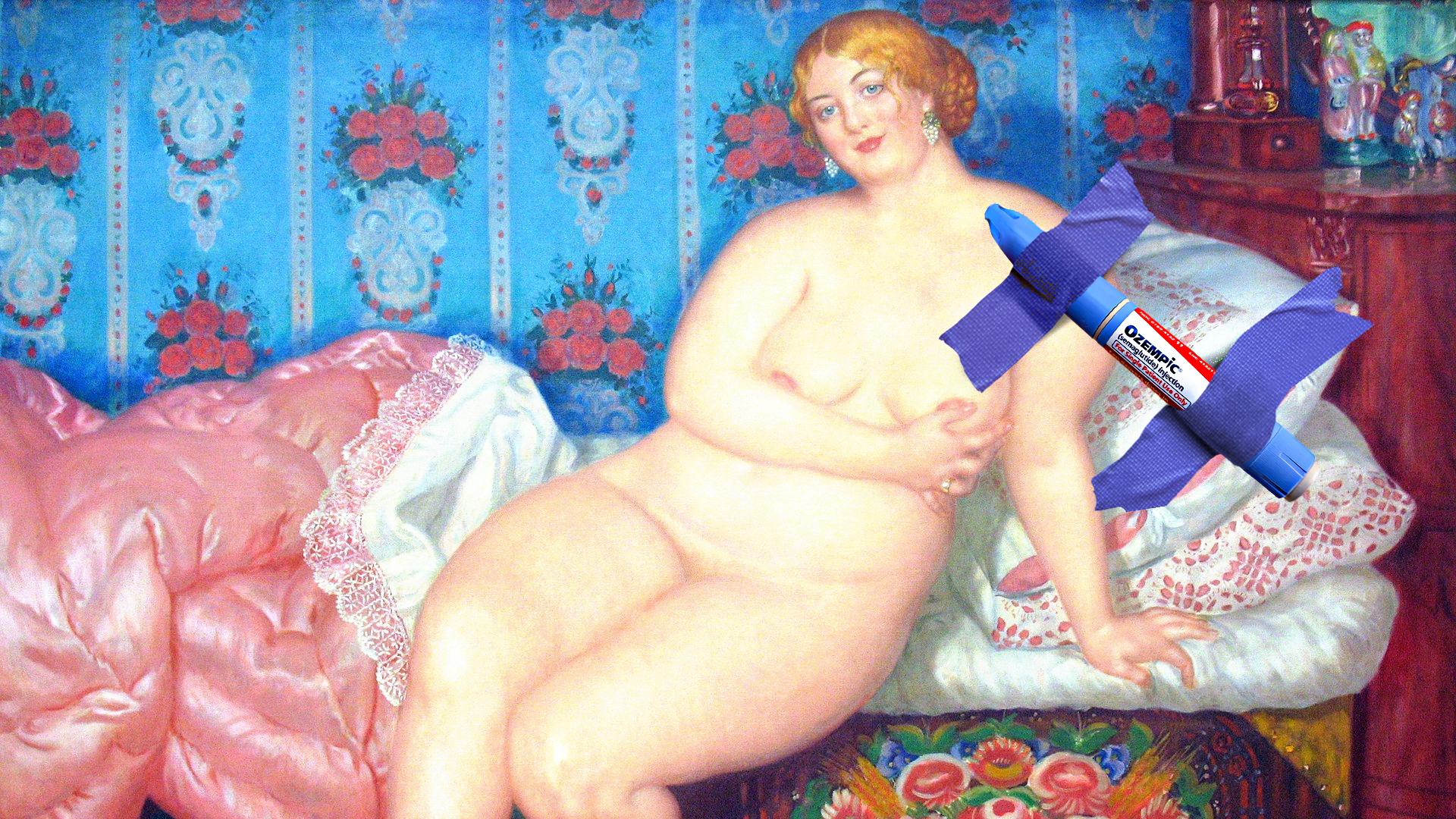

Mi sono iniettata l’Ozempic per dimagrire: ho perso 8000 euro

02 Aprile 2024

Nonostante la body positivity e gli incoraggiamenti che ne derivano, il desiderio di magrezza – spesso taciuto o negato – continua a vibrare con la stessa intensità di sempre. Negli ultimi anni, questo desiderio è stato esaudito anche da farmaci "miracolosi" e discussi come Ozempic, il cui utilizzo porta a chiedersi: perché vogliamo essere magri a tutti i costi?

Tra i trentacinque e i quarant’anni, la mia unica preoccupazione è stata essere magra. Dopo i quaranta no; devo essere stata un’enfant prodige di quello slittamento che Martin Amis individuava come crisi dei cinquanta: ti viene la paura di morire e appare un continente inesplorato, e quel continente è il passato. Tutte le energie psichiche che prima dei quaranta dedicavo alla vita provvisoria, dopo le ho dedicate a catalogare i modi in cui sarei potuta morire. La vita provvisoria, scriveva Marie Louise Von Franz, è la convinzione che tutto sia in pausa in attesa di raggiungere un risultato ipotetico. Quando sarò ricca, allora sì che. Quando sarò campionessa di lancio del giavellotto, allora sì che. Quando sarò magra, allora sì che.

Come anno di maggior successo nell’impresa d’essere magra, individuerei il mio trentaseiesimo, che è anche quello durante il quale Courtney Love diede all’edizione inglese di «Elle» un’intervista il cui ritaglio è, negli ultimi quindici anni, stato sopra ogni frigo di ogni mia casa. Ma, prima di dirvi cosa dicesse la Loredana Berté d’America, devo precisare che prima di quell’intervista sul mio frigo c’era comunque sempre Courtney. In una pagina di rotocalco che accostava due foto per mostrarci quanto s’era sfasciata: lei magra prima, lei grassa dopo (oggi il rotocalco verrebbe trascinato in ceppi al tribunale dei crimini di guerra).

Quando la giornalista di «Elle» va da lei, è già tornata magra. La sventurata le chiede quando abbia deciso di cambiare corpo. La signora risponde con una frase che non sapevo di pensare finché non l’ho letta detta da una sciamannata americana, una che mi affascina da quando Liv Tyler la ballava davanti allo specchio diretta da Bertolucci, ma con cui non credevo d’avere nientissimo in comune. Fa così: “Tesoro, pesavo novantacinque chili e mi facevo fotografare da «Vogue Italia». Il problema è che io mi sento sempre una figa, non importa quanto sia chiatta”. E questo dovrebbe portarci ai numeri che mentono, e invece ci porta a Barbra Streisand.

Nel 1996 Barbra Streisand fa quello che avremmo fatto tutte noi se avessimo avuto il suo potere contrattuale: produce, dirige e interpreta un film in cui Jeff Bridges s’innamora di lei. Il film s’intitola L’amore ha due facce, e potrebbe sembrarvi la stessa storia d’una buona metà delle commedie romantiche degli ultimi decenni: lei sembra bruttina, ma poi si leva gli occhiali da vista e si toglie il crespo ai capelli ed è una stratosferica protagonista innamorabile. Solo che è inutile essere una delle poche donne di potere a Hollywood se poi devi seguire le regole, e quindi Barbra Streisand non le segue. Il fatto è che la Streisand – si capiva già in Come eravamo, un film inguardabile se si è adulte ma del quale risulta ancora affascinante il fatto che lei non fosse proprio in grado di porsi il problema che Robert Redford non giocasse nel suo stesso campionato – è una di noi della mozione Courtney Love: con la maledizione d’un’autostima ipertrofica. Barbra Streisand si percepisce bellissima, e quindi da bellissima si fa le luci, da bellissima s’inquadra, da bellissima si sforza di fare il personaggio della bruttina.

Nel film è la figlia di Lauren Bacall, il che basterebbe a complessare chiunque, e infatti è complessata per i primi due atti, poi dai complessi si scuote e – mentre il marito è in Europa, un marito che l’aveva castamente sposata ma si raccapricciava all’idea che lei volesse scopare almeno una volta, per vedere l’effetto che faceva – va a correre e si mette a mangiare verdure scondite. Giacché per un’ora e mezza di film quel che ha separato la Barbra Streisand che si percepisce strafiga da quella toccando la quale Jeff Bridges si raccapricciava sono state un po’ d’imbottiture sottopanni. Una decina di chili, diciamo. Jeff Bridges all’inizio del film, prima d’incontrare lei e decidere che sarebbe stato più sereno in assenza di desiderio, stava con Elle Macpherson. Se siete adulte sapete chi è, se siete giovani: nel Novecento la chiamavamo The Body, e non è che nel Novecento le modelle stangone scarseggiassero.

Quando torna dall’Europa, e trova la moglie con qualche chilo in meno, gli casca la mandibola sul pavimento: Barbra Streisand si percepisce sufficientemente strafiga da far cadere la mandibola a uno che è stato con The Body, e pensa che la differenza tra strafigaggine e no sia qualche chilo. Che Elle Macpherson sia Elle Macpherson perché alta e magra. Sì, lo so che di alte e magre comunque cesse è pieno il mondo, lo so che magari fosse così facile, ma non lo dovete dire a me. Lo dovete dire alla Barbra Streisand allora cinquantaquattrenne e ancora convinta che fosse credibile che qualche chilo fosse tutto ciò che la separava dall’amore e dalla desiderabilità. Il che la rende uguale a tutte le mie amiche di ora, la cui fascia d’età è quella e la cui fissazione per la magrezza è la stessa che condividevamo a quindici, a venticinque, a trentacinque.

Nel 1957 Truman Capote va in Giappone a fare quella che diventerà una delle interviste più famose della storia del giornalismo americano. Marlon Brando è lì a girare Sayonara, ha 33 anni, non ha più il corpo scultoreo con cui sono (lui e certe magliette attillate) rimasti impressi nelle pupille del pubblico pochi anni prima. Tende a ingrassare. Il regista di Sayonara gli ha chiesto di perdere cinque chili per il ruolo. Mentre si slaccia i pantaloni con l’insofferenza di tutte noi che ci ostiniamo a indossare abiti di quand’eravamo più sottili, dice a Capote che ne aveva persi tre prima di partire, ma ora riesce a pensare solo alla torta di mele e, da quando è arrivato in Giappone, ha ripreso quei tre più altri tre. A quel punto il crudele Capote riporta che, continuando a sborsarsi la panza dai pantaloni e a borbottare che deve proprio dimagrire, Brando ordina una zuppa, e una bistecca con le patatine fritte, e altri tre contorni, e spaghetti, e pane e burro, e cracker col formaggio, l’insalata, il saké. La cameriera chiede se non voglia anche la torta di mele. Che domande: “Col gelato sopra, tesoro”. Non so se Courtney Love abbia mai letto Il duca nel suo dominio – il titolo dell’incontro tra Capote e Brando – e quindi sappia non tanto che quello è il momento in cui viene meno la scelta tra preferire mangiare delle prelibatezze o avere un bell’aspetto, ma soprattutto che è la prova di come quella tra i chili e il fascino sia una falsa dicotomia: sappiamo tutti che il Brando sfasciato di Ultimo tango a Parigi è ancora più figo del Brando tonico di Un tram che si chiama desiderio.

Le mie amiche hanno quasi tutte figli, quasi tutte mariti, quasi tutte professioni intellettuali, quasi tutte taglie tra la 38 e la 40, e tutte, se richieste di quale sia la maggior disgrazia che temono possa loro capitare, risponderanno “un malanno della prole”, o se si sentono spregiudicate “non andare in cinquina allo Strega”, e nessuna dirà la verità: tutte le mie amiche pensano che la disgrazia più disgraziata che ti possa capitare sia mettere su cinque chili.

Ogni 31 di dicembre io metto a posto la cucina, e ogni 31 di dicembre mi ricordo che le mie amiche – anche quelle intelligenti, specialmente quelle intelligenti – sono sceme. Non metto a posto casa se proprio non sono sommersa da topi e vermi e F24 dispersi, se non rischio la prigione per debiti e la setticemia, se non è indispensabile. Dagli strati accumulati sul tavolo della cucina, ogni fine anno emergono mondi: frutta comprata in momenti in cui giuravo che avrei avuto un’alimentazione più sana e poi dimenticata lì a marcire, ricevute che avrei dovuto consegnare al commercialista molti mesi prima, contanti, creme solari che sarebbero state utili in giugno, bozze mai corrette di libri nel frattempo consegnati, bozze corrette di libri nel frattempo rinnegati, medicinali d’ogni sorta, Adelphi su cui si sono rovesciati barattoli di senape e divenuti perciò inabili all’arredo di interni, diari comprati il dicembre precedente e sui quali m’ero ripromessa d’annotare diligentemente la mia vita e che sono rimasti intonsi.

“Tutte le mie amiche sono convinte che due, tre, cinque chili le separino dalla felicità; che se avessero due, tre, cinque chili in meno allora i loro mariti”.

Ogni 31 di dicembre, tutte le mie amiche pigolano “brava che metti a posto, lo sai che fa dimagrire un sacco?”, giacché in qualche diapositiva di Instagram o giornale sfogliato nella sala d’attesa della manicure hanno letto che buttare (o, come dicono nel secolo che ha disimparato l’italiano, il decluttering) fa dimagrire. Non mi stanno dando della cicciona, badate bene, e non per educazione: per rimosso. Nel marzo del 2024 la mia amica F. organizzerà una festa a Roma. Alla festa ogni tanto mi dirà che devo proprio salutare qualcuno, e quel qualcuno sarà una persona che non vedo da dieci anni, da venti, da trenta. Nessuno di questi mi riconoscerà. Quando le dirò “per forza, stavano pensando: dov’è Guia, te la sei magnata?”, risponderà “ma figurati, è che pensano che tu a Roma non ci venga”. Se insisto facendole presente che, a seconda di quando sia l’ultima volta che m’hanno vista, sono ingrassata tra i venti e i quaranta chili, mi tratterà come la matta del villaggio. “Adesso, esagerata: un paio di chiletti in più”. È il suo modo di dirmi che non siamo diverse: tutte le mie amiche sono convinte che due, tre, cinque chili le separino dalla felicità; che se avessero due, tre, cinque chili in meno allora i loro mariti, i loro figli, persino i loro lavori sarebbero meno noiosi, più appaganti, più vicini all’ideale.

Dunque è il 31 di dicembre del 2023, e sgombero il tavolo della cucina, e alla fine, dopo che ho buttato cose e impilato altre cose, sul tavolo resta solo uno strato azzurro, formato da trenta confezioni azzurre vuote, trenta fiale di plastica che un tempo contennero ognuna sei dosi di Saxenda a dosaggio massimo, trenta a dosaggio minimo, tra le quindici e le sette e mezzo ai dosaggi intermedi. Ora voi chiederete cos’è il Saxenda, giacché la stampa italiana ha deciso che non siete in grado di memorizzare più d’un nome commerciale di medicinale, e quindi vi parla dell’Ozempic, che però in Italia non usa nessuno per dimagrire.

Primo, perché non si trova. Secondo, perché anche se lo trovi puoi comprarlo solo se sei diabetico e hai un piano terapeutico per cui te lo passa la mutua. L’Ozempic e il Saxenda hanno due princìpi attivi diversi, due impatti diversi sul bilancio familiare (per l’Ozempic paghi il ticket, la confezione da cinque fiale di Saxenda ti costa 288 euro), due utilizzi diversi (una puntura a settimana, una puntura al giorno), due esiti diversi (l’Ozempic funziona molto meglio per l’obesità, cioè per la patologia per cui in Italia non viene riconosciuto e per la quale non si può prescrivere; però il Saxenda a pagamento non aggrava il senso di colpa delle culone che ci tengono a non pesare sulla fiscalità generale). Poi c’è il Wegowy, che ha lo stesso principio attivo dell’Ozempic ma in un dosaggio calibrato meglio sull’obesità; e il Mounjaro, che ha un altro principio attivo ancora – ma nessuno dei due si trova in vendita in Italia.

I medicinali sono l’ultimo commercio territoriale che esista. Ogni tanto ripenso a quando ero giovane, e se volevi comprare un ciondolo di Tiffany dovevi andare all’estero, e mi pare d’aver vissuto nell’epoca delle crinoline e delle lampade a olio, ora che c’è un negozio Tiffany in ogni straccio di capoluogo, ora che la globalizzazione è quasi totale. È il febbraio del 2024 quando l’endocrinologo per colpa del quale ho il tavolo pieno di fiale azzurre mi dice che lui, quando un medicinale non si trova, manda i pazienti alla farmacia internazionale di Lugano, ma l’Ozempic scarseggia al punto che in Svizzera hanno deciso di venderlo solo a chi ha la cittadinanza svizzera. Quando apriranno agli stranieri, pronostica, ci sarà l’assalto. Non solo ho vissuto nell’epoca in cui in Italia non c’erano le boutique di Tiffany né quelle di Victoria’s Secret, ma pure nel remoto secolo in cui in Svizzera si andava a comprare il Toblerone, mica le punture per dimagrire.

I numeri mentono sempre. Mentono quando, negli anni Novanta, una soubrette gigantesca pretende che le povere sarte degli studi televisivi le appiccichino delle etichette 42 sui vestiti che le stanno, vestiti di taglie indicibili. Mentono quando, nel 1988, Oprah Winfrey entra in uno studio televisivo americano trascinando su una carriola trenta chili di grasso, e si chiede come facesse a portarli addosso se adesso non riesce a sollevarli. Mentono quando, in questo secolo, indossiamo compiaciute una 42 fingendo di non accorgerci che le 42 di questo secolo vestono come le 46 del secolo scorso, di quel Novecento che non aveva ancora imparato a tradurre “ipocrita” con ‘body positive’. Mentono quando, nel 2007, una stylist deve tagliare la parte posteriore d’uno Chanel acciocché da davanti si possa fotografare Courtney Love che lo indossa pur non entrandoci, e che però si sente comunque strafiga. È quindi plausibile che mentano anche quando, a maggio del 2023, mi arrivano i risultati delle analisi del sangue, con tutti i valori sballati e le indicazioni che sono a tanto così dal diabete. Mentiranno pure, ma è come vedere cifre che non avevi mai visto sul display della bilancia: comunque fa impressione. Il diabete. Non ce l’aveva neanche la zia A., la parte cicciona d’una famiglia di anoressici, l’unica cui piacesse mangiare, quella che sul comodino teneva l’amaro medicinale Giuliani per ragioni che la me bambina non capiva, perché quando sei piccola ti dicono che da grande ti vengono le rughe, mica che non digerisci più niente, e certo non le deliziose melanzane fritte che si mangiavano a casa della zia. Voglio io dunque essere, della razza mia, la prima col diabete? Certo che no, e poi c’è quell’altro problema che vi dicevo: nonostante il mio compiaciuto sfascio, ho il terrore di morire. Anzi, lo dice più precisamente la canzone: non ho paura di morire, è proprio che non voglio. È la primavera del 2023, e mi procuro un endocrinologo.

I grassi mentono sempre, e solo per questo paragrafo “grassi” va inteso come categoria dello spirito e non come gente che ha rinunciato a entrare nei vestiti che ha nell’armadio. Mentono quando vengono a cena e ti dicono eh ma guarda ho mangiato un enorme pezzo di formaggio a casa e proprio non ho fame (questi sono i mentitori più fessi: assai più sveglia di loro la mia amica M., che pesa come una galletta di riso, e mangia tantissimo in pubblico, in modo da tacitare i guardiani dell’inappetenza, e digiuna quand’è a casa). Mentono quando sostengono di non mangiare niente mai e di non capire proprio perché non dimagriscono (a quindici anni avevo attaccato in cameretta un articolo di «Cosmopolitan» americano intitolato “Why you’re fat and I’m not”, che raccontava il pranzo tra una che si lamentava della dieta e chiedeva di portare via il cestino del pane, e una che parlava d’altro ma mangiava la metà di lei; oggi, per un articolo del genere un qualsiasi giornale sarebbe oggetto d’interrogazioni parlamentari e sdegno instagrammatico).

Mentono quando dicono che hanno perso cento chili col digiuno intermittente e giurano che, nelle quattro ore al giorno in cui mangiano, si abbuffano come fosse Natale e tuttavia dimagriscono. Mentono come mentiva Barbra Streisand quando smetteva di ordinare l’insalata solo per poterci rovesciare vagoni di vinaigrette, e cercava di convincere tutti che le verdure scondite fossero buonissime. E la Barbra Streisand del 1997 agiva in un secolo in cui essere magre era un’ambizione riconosciuta (non come adesso, che è un’ambizione occultata dalla copertura di paroline sbrilluccicanti come “body positivity”) e aveva il vantaggio di non avere un telefono con telecamera: non viveva nello schizofrenico secolo in cui devi essere snellamente fotogenica (o trionfalmente obesa: la via di mezzo è inaccettabile) ma anche fotografare fritture e piatti di pasta. In cui ti inietti nella pancia roba che ti rallenti lo svuotamento dello stomaco così da avere sempre un lieve senso di nausea e non essere tentata dalla torta di mele, ma mai mai mai instagrammeresti una barretta Enervit (le barrette Enervit sono state l’Ozempic e il digiuno intermittente degli anni Ottanta, assieme alla dieta del minestrone, a quella delle banane, a quella a punti, alle videocassette dell’aerobica di Jane Fonda, e ai beveroni che a ripensarci mi danno una nausea ben più immediata del Saxenda). In una pagina d’un libro di Mindy Kaling, un’attrice comica americana che ha superato ogni filosofo nella mia classifica dei portatori di grandi verità, si parla della mistica dell’effortless. Dell’essere fascinosa senza sforzo, di successo senza sforzo, magra senza sforzo. Parliamo un po’, invoca la tracagnotta Mindy, di quelle che invece si sbattono tantissimo. Spiacenti, Mindy, non è tempo per noi: è tempo per le teglie di lasagne fotografate da quelle che, per portare la 38, non mangiano le lasagne da quando c’era la lira, ma non lo ammetterebbero mai, perché sbattersi per il risultato non è fotogenico.

Dunque il giorno in cui vado la prima volta dall’endocrinologo, nella primavera del 2023, ci vado armata delle mie brave bugie. Nonostante tutte le telefonate delle mie amiche sceme che si sono dette invidiosissime (ti darà di sicuro l’Ozempic, puntesclamativo, beata, ripuntesclamativo), non ho nessuna intenzione di farmi delle punture nella pancia (bugia: mi lascerò convincere piuttosto facilmente). Nonostante siano anni che non mi peso, sono andata a comprare le pile per la bilancia e mi sono pesata prima di andare da lui (e meno male perché, nel suo studio in una clinica privata, non c’è una bilancia: “L’hanno portata via per il Covid e non l’hanno più riportata”); gli dico la verità, nonostante sia un numero assai più indicibile di quello dell’estate del 1991 (poi ci arriviamo). Lui mi dice una cosa che me lo fa amare molto, e una che mi getta nel più cupo sconforto. Quella che me lo fa amare molto è: si scordi di tornare cinquanta chili. Quella che m’accide è: ah, ma noi non lo sappiamo. “Ah, ma noi non lo sappiamo” è la risposta alla mia bugia più sincera. Tutte le mie analisi sono sballate: la glicemia, il colesterolo, tutte. Tutte, tranne la tiroide. Com’è possibile che io continui a ingrassare mangiando le stesse cose ingrassanti di prima, di prima che non dimagrivo ma neppure ingrassavo, ed essendo andata a vivere in una casa senza ascensore? Non dico dimagrire grazie a quei quattromila scalini, ma non dovrei almeno restare uguale? Non ci sono degli altri esami da fare che dimostrino che sì, il mio metabolismo ha in effetti qualcosa che non va? Lo so che sembro la solita divoratrice notturna bugiarda, ma insomma perché ingrasso? “Noi non sappiamo perché, a parità di calorie e di consumi, una persona ingrassi e un’altra no”. Andiamo bene. La cosa su cui si sono investiti più soldi in ricerca da che sono viva, l’ossessione dell’industria farmaceutica e dell’occidente satollo, le dinamiche del dimagrimento sono oscure agli specialisti dello stesso. Grandi probabilità che si trovi la cura per l’endometriosi, invero.

Nei mesi successivi leggerò tutta la letteratura che c’è in giro sull’Ozempic e i suoi omologhi meno noti, e scoprirò che le consapevolezze scientifiche circa questi farmaci somigliano a quel che diceva un grande sceneggiatore del perché di certi successi hollywoodiani: nobody knows anything, nessuno sa niente. Funziona sul cervello, no sullo stomaco, no, boh, comunque funziona. Quando chiedo a un amico medico come sia possibile che di questo farmaco che tutti bramano per la sua efficacia non si capisca il funzionamento, mi dice che da quando hanno scoperto la penicillina a quando hanno capito perché funzionava sono passati decenni. Non controllo se sia vero, mi accontento della leggenda. Nei mesi successivi leggo di tutto, e tutto mi spaventa a morte, ma più e prima di tutto uno studio che dice che, se ti fai queste punture e bevi alcolici, ti viene la pancreatite. Smetto completamente di bere alcolici. Certi giorni mangio due uova al mattino e poi non ho più fame tutto il giorno. Certo che dimagrisco, ma quanto può durare?

A un certo punto, è l’agosto del 2023, passerò la notte a vomitare nel bagno d’un albergo svizzero. Vomito interi i ravioli mangiati otto ore prima e, mentre sono impegnata a chiedermi se morirò di crampi, in un sottoscala della ragione penso: ma non dovrei averli già digeriti? (E anche: ma li ho inghiottiti senza masticarli?). Il giorno dopo, mentre tutti mi dicono che è certamente colpa del mio rapporto morboso con l’aria condizionata, è evidentemente una congestione, l’algoritmo – che è l’unico a sapere quel che deve fare – mi propone un articolo della Cnn su una tizia che ha rischiato la vita perché l’Ozempic le provocava la gastroparesi: lo stomaco non si svuotava, lei è andata a operarsi di non so cosa convinta d’essere a digiuno, e invece aveva in pancia chissà che ravioli di chissà quanti giorni prima.

“Spiacenti, Mindy, non è tempo per noi: è tempo per le teglie di lasagne fotografate da quelle che, per portare la 38, non mangiano le lasagne da quando c’era la lira”.

È il settembre del 2023, ho una visita di controllo. Il professore è entusiasta per i chili che ho perso (quella mattina mi sono pesata per la seconda volta), e dice molti “ma figuriamoci”. La gastroparesi? Ma figuriamoci, le sarebbe capitato più di una volta. La pancreatite? Ma figuriamoci, era un timore iniziale, ma è stato smentito. Certo, beva un bicchiere e non una bottiglia. Ricomincio a bere vino a ogni pasto, a mangiare come se fossimo nel dopoguerra, a non pesarmi. I numeri, se non li vedi, è come se non esistessero.

Sono gli ultimi giorni dell’inverno 2024 quando Oprah Winfrey mette su una serata televisiva intitolata Shame, blame, and the weight loss revolution (La vergogna, la colpa, e la rivoluzione del dimagrire). Si potrebbero dire molte cose della serata, così a misura di americani che una dottoressa a un certo punto spiega che “adipe” è “un modo fighetto di dire grasso”, e poco dopo Oprah le chiederà di sillabare, come si scrive “adipe”? Si potrebbero dire molte cose del titolo della serata, che ruota attorno a una nuova follia di cui è evidentemente preda anche il mio endocrinologo, che alla prima visita mi dice che non mi devo colpevolizzare. Ora, io credo che non riuscirei a colpevolizzarmi neanche se facessi una strage in un asilo, ma a parte i miei limiti rispetto al senso di colpa: di chi sarebbe la responsabilità dei bucatini che mangio? La nuova moda è dire che non ci puoi fare niente. L’obesità, spiegherà Oprah, è una malattia del cervello. Mah, insomma, Oprah bella: mica sempre. Nelle tue foto di reporter radiofonica diciassettenne sei un fuscello, e allora neanche eri la donna più ricca e potente del mondo con a disposizione chef dietetici e gli altri lussi attuali: quindi non è che tu sia stata sfortunata e sia nata col cervello grasso. È che ti piace mangiare. Figurati se non ti capisco, io che son della razza mia l’unica o quasi con le papille gustative.

In uno dei molti programmi americani che riprendono il programma di Oprah, una delle conduttrici racconta che durante la pandemia si è messa a cucinare, mangiava tantissimo, ha messo su dieci chili, soffriva tanto a vedersi così, si è messa a prendere il Mounjaro, non bisogna vergognarsene, perché è una malattia. Un’altra la guarda e s’incarica di denudare il re: ma che malattia è, se mangiavi? Nell’epoca che patologizza tutto, se ci piace mangiare abbiamo un disturbo alimentare. Qualche giorno prima che la sua serata vada in onda, Oprah va a promuoverla in un talk-show. Ha un golfino corto, e un paio di jeans con una gigantesca chiusura lampo. I giornali americani fanno articoli di costume su quanto sia ardita quella lampo, ma mi pare manchino il punto. Che è: mettersi un golfino corto – seppur con sotto una maglietta, perché Oprah ha settant’anni e dubito che perdere tanti chili le abbia lasciato tesa la pelle dello stomaco – è poi così diverso dall’entrare con la carriola e i trenta chili di grasso? Ha senso animare un dibattito sulla società cattiva che ti complessa se sei grassa e ti colpevolizza se ti fai le punture per dimagrire, se poi con quel linguaggio che è l’abbigliamento mi dici che vuoi solo che tutti sappiamo che hai la pancia piatta, che hai settant’anni e sei multimiliardaria ma ci tieni solo a entrare nella 42, che niente importa se non puoi vestirti da magra?

I vestiti sono importanti, non sarò certo io a negarlo. E quelli che dicono che gli standard estetici cambiano e le donne di Tiziano erano considerate belle se erano grasse non capiscono niente di standard estetici né di storia della moda. Le povere donne che nel Cinquecento dovevano essere floride per dimostrare d’essere ricche e non soffrire di carestie e privazioni, quelle lì erano strette in corsetti e altre scomodità che oggi neppure immaginiamo. Con quella moda lì potevi avere i fianchi ampi – la vita no: quella te la strizzavano le stecche di balena – ma ti voglio vedere ad avere le carni tremule se vuoi metterti l’abito da sposa di Carolyn Bessette, quella sottoveste sotto la quale tre etti fanno la differenza tra una signora elegante e un ippopotamo di Fantasia. Se i vestiti del secolo in cui vivi sono quei vestiti che stanno meglio su una gruccia e fanno diventare la carne un ingombro, è chiaro che vorrai essere magra. Se la dimostrazione di benessere economico non è più potersi permettere il pane ma potersi permettere il pilates, è chiaro che preferirai essere sottile. Certo che a me chiedono l’età e subito dicono “ma come cinquantuno, avrei detto al massimo trentotto”, e neppure mentono, e s’imbarazzano poi moltissimo quando rispondo “è perché sono chiatta: il grasso distende le rughe”, e certo che dopo una certa età devi scegliere tra la faccia e il culo (una frase così vera che è stata attribuita a chiunque, da Coco Chanel a Catherine Deneuve: a qualunque francese capisse qualcosina dell’aspetto delle donne, diciamo), ma a essere convinte d’avere una faccia così bella da poter vivere con un guardaroba di caftani e il culo sfondato dalle crème brûlée siamo io, Courtney, Catherine e un paio d’altre (no, Courtney no: è tornata magrissima, ci ha tradite).

Tra l’altro, essere ordinariamente magre è l’unico modo per evitare che il tuo corpo diventi tema di conversazione. È il febbraio del 2024, sul palco di Sanremo c’è una cantante grassa. Ora voi direte che sono io che la riduco al suo peso, invece che alla sua voce, al suo piglio scenico, alle sue doti di compositrice, ma no; è proprio che, quando la presentano sul palco, il posto nel mondo che ha scelto per sé è quello: “Ragazza simbolo della lotta al bullismo e al body shaming”. Se sei grassa, sei grassa prima che premio Nobel, grassa prima che Maria Callas, grassa prima che qualunque altra cosa, e in questo secolo buffissimo devi pure dirtene fiera (il verme solitario della Callas grave onta per le militanti dell’orgoglio grasso).

“Mi ero stufata di essere la ragazza grassa”, disse Madonna nella seconda metà degli anni Ottanta, quando le chiesero come mai si fosse trasformata da normale a body builder. Julie Burchill, giornalista inglese che è stata normale, grassa, grassissima, a un certo punto era molto magra; dice che tutti le facevano i complimenti, le dicevano come stai bene, la lodavano, ma insomma lei era magra perché suo figlio si era suicidato. Solo che, mentre racconto questo fattarello con cui volevo semplicemente dire che non sempre si dimagrisce in seguito all’ottimismo della volontà, mi viene il dubbio di sembrare una che sta facendo la morale a chi osa considerare la magrezza una buona cosa. Ma considerare il dimagrire un traguardo è piuttosto normale, nel secolo in cui la fotogenia è una delle qualità più monetizzabili che esistano: meno devi stare attenta a che non si vedano i doppi menti, più ti è facile accendere la telecamera del telefono e rappresentarti al mondo. In un programma imbarazzante sulle punture per dimagrire che va in onda su Rai 3 pochi giorni prima che sulla Abc vada quello di Oprah, l’unica voce della saggezza è Paolo Crepet, che a un certo punto dice: “È un mestiere, essere magri”.

È il settembre del 2022, sono appena scesa dal palco d’un festival, palco sul quale ho detto che noialtre avevamo appese in camera le pagine dei giornali di moda, le modelle erano d’una bellezza irraggiungibile e andava bene così, ora questa generazione s’è inventata che “ogni corpo è bello a modo suo” (anche formulato “ogni corpo è valido”, nella bislacca convinzione che i corpi siano biglietti d’autobus), e insomma però se non esiste il brutto non esiste neanche il bello e quindi perché ci teniamo tanto a farci scrivere “sei bellissima” sotto alle foto social? Una ragazza – incidentalmente: bellissima – mi ferma e mi dice che ha una domanda da farmi. Mi raccontano, lei e la madre, che è stata ricoverata per anoressia, e che la ragione per cui aveva smesso di mangiare era che quando postava i propri video su TikTok le dicevano che era brutta, che era grassa. Non so cosa dire, e non è una cosa che mi capiti spesso. Non so cosa dire perché il mio discorsino precotto, la cosa che sono abituata a dire in questi casi – e della quale resto convinta – è che non si diventa anoressiche cercando di diventare belle (le mistiche del Trecento mica sfogliavano «Vogue»): si diventa anoressiche cercando di morire. La cosa che direi, se stessi scrivendo un editoriale e non avessi davanti una ragazza con gli occhioni blu sinceramente curiosa di sapere dove diavolo sia quest’abolizione delle gerarchie estetiche di cui ho fino ad allora cianciato, è che sicuramente ha smesso di mangiare per ragioni più profonde dei commenti di TikTok. Ma io che ne so di come sia avere sedici anni con la telecamera sul telefono? Dei danni che fa al tuo cervello? Di come cambino le priorità? Larry David, che di anni ne ha 76 ed è un comico ebreo americano miliardario con cui non ho niente in comune ma in cui ho la mitomania di rivedermi, in una puntata di Curb your enthusiasm, serie non poco autobiografica, dice che ci spaventiamo tanto della differenza tra come ci vediamo in foto e come ci vediamo nello specchio perché lo specchio è come ci vediamo noi, e le foto come ci vedono gli altri. Il telefono è come ti vedono gli altri, e se ti dicono “cessa” hanno ragione loro. Ogni volta che vado a uno di questi incontri pubblici mi guardo allo specchio prima di uscire e mi trovo piuttosto topa, poi vedo le foto della serata e mi chiedo chi sia quel bisonte che s’è messo il mio vestito. Forse neanche la mia insensata autostima sopravviverebbe al crescere con l’immagine sparata su tutti i social tutti i giorni a tutte le ore.

Gli specchi mentono, i numeri mentono, e anche i dietologi mentono. Ho capito che andavano più a tentoni dei dermatologi, degli economisti, degli astrologi in seconda liceo, quando E. andò a farsi dare una dieta ingrassante. E. proprio non riusciva a metter su peso, che per delle adolescenti fissate con la magrezza come eravamo noialtre negli anni Ottanta pareva un sogno, in teoria. Poi la vedevi, e poverina aveva ragione a lamentarsene: la testa sembrava enorme, qualche chilo in più addosso l’avrebbe fatta somigliare meno agli alieni di Mars Attacks! (ovviamente questo è senno di poi; all’epoca Tim Burton era un esordiente e il mio film apocalittico preferito non era ancora stato concepito: chissà a chi mi sembrava somigliasse, E., al presente). E. andò da questo dietologo per ingrassare, lo stesso dal quale le meno autoctone di noi andavano per dimagrire (le altre facevano cose come: una settimana solo pompelmi), e lui le diede le stesse identiche istruzioni che i dietologi ma soprattutto i giornaletti (che erano il TikTok del secolo analogico) davano a noialtre che volevamo dimagrire: non mangiare fuori pasto. Ma, se mangiare fuori pasto faceva ingrassare come avevano paventato a noi, non sarebbe stata per lei una mano santa? Qualcosa non tornava.

È l’agosto del 1991, torno a casa da una vacanza con le compagne di scuola. Dopo la maturità siamo andate ai Caraibi, non sapevamo viaggiare ed è stato un disastro di voli cancellati e travelers cheque rubati e isteria diffusa; sarà lo stress o i pochi soldi della giovinezza coi quali mi sono nutrita per due mesi di banane fritte, fatto sta l’ultima sera metto il vestito che avevo agli esami di maturità, una sottoveste di seta lavata che mi stava larga sulle tette, tette che agli esami non avevo, che non avevo mai avuto. L’ultima sera in Giamaica lo infilo, e sulle tette mi tira come se stesse per lacerarsi. C., che era in banco con me e in vacanza si era sorbita le mie lamentele sulla trippa, mi guarda e dice: ma forse in effetti sei ingrassata. (Tutte le mie ex compagne di scuola, tranne quelle che le hanno viste crescere in diretta, sono convinte che mi sia rifatta le tette, e di tutti gli equivoci è quello che più mi fa sentire aliena; obietto che chi mai s’imporrebbe delle tette finte così grosse e scomode, e loro mi rispondono: tutte).

È l’agosto del 1991, torno da questa assurda vacanza, mia madre mi dice andiamo a trovare tuo padre che non ti vede da due mesi, andiamo in clinica, lui esce dalla sala operatoria dove stava lavorando, mi vede, barcolla, si appoggia a una barella, guarda mia madre e dice: oddio è incinta. Torno a casa e mi peso, e il tabù dei numeri mi uccide: peso 62 chili, solo le obese iniziano per sei, sono condannata ai caftani, sono la donna cannone, sono quel che Cynthia O’Neal diceva di Ann-Margret in Conoscenza carnale: una vescica di lardo.

È il gennaio del 2010, un invitato a una festa mi scatta una foto che sarà l’ultima foto non professionale che mi verrà scattata non con un telefono, e che quindi verrà usata nei decenni successivi da qualunque giornale debba illustrare una mia intervista, un articolo su un mio libro, e forse persino il mio coccodrillo: è gratis, ed è in alta risoluzione. Ma è anche la foto osservando la quale chi mi vuol bene mi dice come stai bene, come sei magra, o nei casi di maggior confidenza “ma questa che fine ha fatto, te la sei magnata?”; e chi mi vuol male domanda se non mi senta ridicola a lasciar pubblicare foto di chissà quanti quintali fa, in cui sono irriconoscibile. I numeri mentono: quella sera peso gli stessi 62 chili che a diciott’anni mi rendevano la balena dello specchio, come diavolo è possibile che ora mi rendano la sinuosa signora della foto?

Ogni tanto ho l’impressione che, nonostante gli articoli le trasmissioni i video social, nessuno abbia capito come funzionano queste punture. Ce l’ho quando celebrità americane dicono che le fa dimagrire troppo: ma smettere di iniettarsele no? Ce l’ho quando un italiano che pesa come un pulcino bagnato mi chiede come può procurarsele: mangi già una foglia d’insalata al giorno, in che modo pensi possa farti passare ulteriormente la fame? Ce l’ho quando in quella trasmissione di Rai 3 un tizio si raccomanda di unire il farmaco a una dieta, e io guardo lo schermo con la faccia che aveva Checco Zalone quando chiedeva: ma è del mestiere?

Il pomeriggio di giugno in cui il professore mi aveva detto che dovevo farmi queste punture, io avevo detto non ci penso neanche, lui aveva minacciato che altrimenti sarei morta, o peggio mi sarei dovuta far tagliare un pezzo d’apparato digerente, e mi ero ricordata di Courtney che rispondeva a quella di «Elle» “Ho sentito che il bendaggio gastrico è una rottura di coglioni e vomiti un sacco, ma sarà comunque meglio della dieta”. Lui intanto perorava la causa del Saxenda come neanche certe tizie che accendono la telecamera del telefono per venderti tisane drenanti, giurava fosse cardioprotettore, ottimo per questo e quello e quell’altro, e mi ricordava quando, negli anni Novanta, si diceva che il Prozac ti avrebbe retroattivamente donato un’infanzia felice. Poi è arrivato il marzo del 2024, e quella notizia sui giornali americani: donne sotto Ozempic restano incinte pur essendo già in menopausa. Il farmaco dei miracoli, fai attenzione.

È il febbraio del 2024, vado alla visita di controllo, dico guardi, mi avete tutti mentito, il «New York Times» mi aveva detto che con le punture non avrei più sentito il food noise, e invece quella torta di mousse di cioccolato e lamponi che attraverso i codici postali per comprare continua a chiamarmi, e io le rispondo con maggior entusiasmo che a una telefonata che mi notifichi un’eredità, è una torta che è un’intera summa teologica e io ne mangerei una dopo ogni pasto, e sono tre mesi che praticamente lo faccio, e due settimane che ho smesso col Saxenda: cosa lo prendo a fare, non mi fa più passare la fame, mi riempio la pancia di lividi per iniettarmi una roba pure costosa, non ha senso. Poi ho uno scrupolo, e aggiungo un pezzo di verità: però stamattina mi sono pesata prima di venire da lei, e non ho ripreso un etto rispetto a settembre, com’è possibile che sia tornata a mangiare come Marlon Brando e non sia reingrassata? Lui, che già faceva l’elenco dei miracoli prima, ora si convince pure che i chili persi con quelle punture non si riprendano più, che il Saxenda sia la risposta alla più scema e diffusa delle obiezioni a tutte le diete (“poi li riprendi”), e mi esorta a ricominciare. Torno a casa, e per settimane fisso ogni giorno le fiale avanzate con l’ignavia di quando c’è qualche imminente scadenza fiscale e so che dovrei decidermi a cercare quei documenti per il commercialista. Giuro che lo farò domani, domani ricomincio a bucarmi la pancia, domani riprendo a infliggermi il miracolo del momento.

Ho capito che io e mio padre eravamo diversi – meglio: ho iniziato a sospettare che mi avessero scambiata nella nursery – nelle faticosissime mattine delle scuole medie in cui dovevo scegliere se scroccargli un passaggio o andare a scuola a piedi. Certo che ero pigra e andare a scuola in macchina era meglio, ma se uscivo con lui dovevo fare colazione con lui, nel bar di fianco al garage, quello dove il cappuccino aveva la schiuma floscia e le brioche non erano memorabili. Quando andavo a piedi, facevo colazione cinquanta metri più avanti, nel bar che fa uno dei cappuccini più buoni nella storia dell’umanità. Mio padre si rifiutava di fare cinquanta metri in più, e zittiva le mie suppliche scandendo blasfemie quali: i cappuccini sono tutti uguali. Chissà da chi le ho ereditate, le papille gustative.

Quando sei nel braccio della morte ti chiedono che cosa di delizioso tu voglia mangiare quell’ultima volta, mica se vuoi un filtro per venir bene nel tuo ultimo autoscatto. Quando mi grattugiano un tartufo che sa di poco, io mi offendo come quando mi trovo a passare del tempo con un conversatore scarso. Potrei prendermela con Via col vento in onda su Rai 1 quando la sera non c’era altro da fare, con Rossella che s’ingozzava dicendo alla governante “Perdindirindina, Ashley mi ha detto che gli piacciono le ragazze di buon appetito”, ma Rossella aveva un punto vita di quaranta centimetri: a Kyoto avrebbe scelto l’addominale e non la torta di mele, oggi sarebbe una che instagramma le patatine invece di mangiarle.

“Se non ci fosse un complotto tra i medici per dirmi che se non dimagrisco muoio, io scambierei una pasta agli scampetti mangiata a Monopoli nel maggio del 2023 con tutti gli ‘ammazza quanto s’è inchiattita’”.

È il febbraio del 2024, sono a tavola con B., che ogni giorno si preoccupa di fare ore di palestra nell’illusione che, se mantiene l’addominale tonico, le ventenni non si accorgeranno che è coetaneo dei loro padri. Chiedo il menù dei dolci, lui dice che non mangia più dolci, perché se non li mangia può bere un bicchiere o due di vino senza sentirsi in colpa. Poiché ho sempre quella fastidiosa mancanza dell’enzima che sintetizza il senso di colpa, gli chiedo tentando di parlare la sua lingua straniera cosa diamine si ammazzi di palestra a fare se non per poter poi mangiare e bere tutto ciò che vuole. Mi risponde: ma sai, a me mangiare non piace. Non ha neanche l’aria di mentire. È pure troppo giovane per essere mio padre. Non trovo una lingua in cui spiegargli che, se non ci fosse un complotto tra i medici per dirmi che se non dimagrisco muoio, io scambierei una pasta agli scampetti mangiata a Monopoli nel maggio del 2023 con tutti gli “ammazza quanto s’è inchiattita” sotto tutti i video di tutte le mie apparizioni pubbliche da qui all’eternità.

Ci ho messo i miei primi quarant’anni a capirlo. A capire che ero la zia A., che separava il rosa e il bianco del prosciutto crudo, e poi mangiava solo il grasso trovandolo assai più godurioso. E non sua sorella che la guardava schifata, sua sorella che viveva inappetente di insalate di cuori di palma illudendosi che la magrezza le desse eleganza, sintomatico mistero, e forse persino immortalità. Ecco, forse giusto l’immortalità potrebbe convincermi; la fotogenia no, non è una valuta abbastanza preziosa: vuoi mettere i sapori?

Guia Soncini

Guia Soncini è giornalista e scrittrice. È editorialista de «Linkiesta». Il suo ultimo libro è Questi sono i 50. La fine dell’età adulta (Marsilio, 2023).

newsletter

Le vite degli altri

Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.

La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.

Contenuti correlati