Alessia Tuselli

Perché il corpo delle sportive è sempre motivo di scontro?

27 Aprile 2024

Di fronte a un'atleta di successo spesso si specula molto: è troppo alta, troppo forte, troppo veloce? È giusto che gareggi? Ha qualche vantaggio biologico? È una donna “vera”?

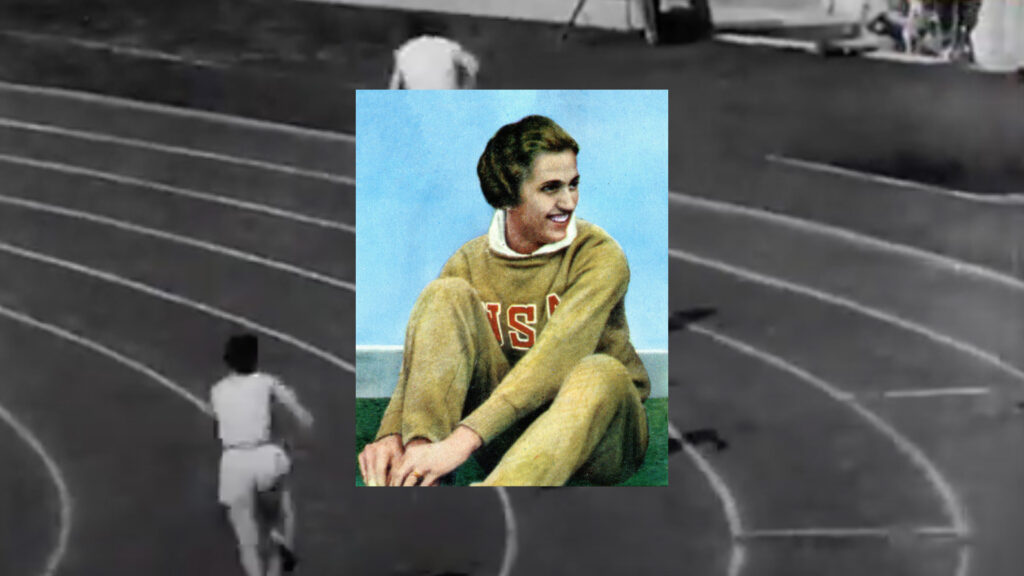

Berlino, 4 agosto 1936, Olympiastadion. Ai blocchi di partenza della finale dei 100 metri c’è una diciottenne, la statunitense Helen Stephens. La si nota subito, è la più alta di tutte, 1.82, longilinea, bionda, bianca. Due anni prima aveva eguagliato il record mondiale delle 50 yard, ma non lo sa nessunə, solo il suo allenatore, che l’aveva cronometrata nel cortile della scuola mentre lei correva con ai piedi le scarpe di un suo amico.

Stephens sorride, in quello stadio che celebra le Olimpiadi della Germania nazista, ma non lo fa davvero, è un sorriso di circostanza, tutto di lei è proiettato verso la gara. Guarda sempre avanti.

Taglierà il traguardo per prima 11,5 secondi dopo lo sparo, stabilendo un record del mondo che resterà imbattuto per ventiquattro anni. Ne impiegherà 46,9, di secondi, per vincere la staffetta 4×100, stabilendo un altro record mondiale. Helen Stephens, nel 1936, diventa la più veloce del mondo. E per questo qualcosa non va in lei: è troppo forte per essere una donna, per le avversarie, per lo sport.

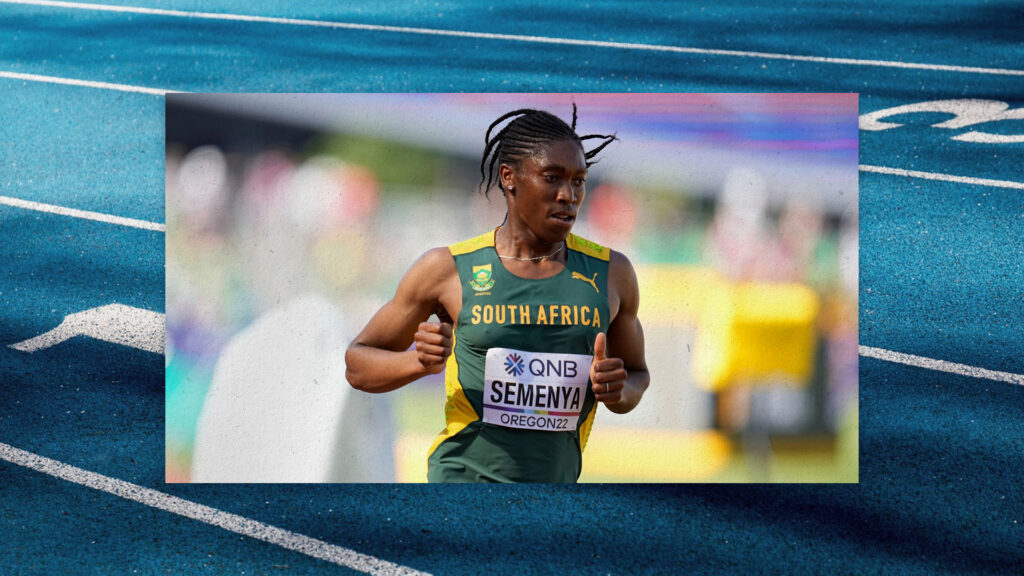

Berlino, 20 agosto 2009, Olympiastadion. Ai blocchi di partenza della finale degli 800 metri c’è una diciottenne, la sudafricana Caster Semenya. In favore di telecamera si spolvera le spalle, un gesto che sembra voler dire “modestamente, ho solo 18 anni e sono quella da battere”. È alta 1,78, sguardo concentrato, nera. Arriva da vincitrice dei campionati juniores del suo continente, “modestamente”, e lo sanno tutti.

Non sorride, Caster, in quello stadio affollato, guarda sempre avanti. Taglierà il traguardo per prima 1 minuto e 55 secondi dopo lo sparo, poco al di sotto del record del mondo, con una progressione prepotente negli ultimi 200 metri.

Caster Semenya, con quello scatto, diventa la promessa dell’atletica mondiale. E per questo qualcosa non va in lei: è troppo forte per essere una donna, per le avversarie, per lo sport.

Helen Stephens è nata a Fulton, Missouri, USA, il 3 febbraio 1918; Caster Semenya è nata a Ga-Masehlong, South Africa, il 7 gennaio 1991. In una staffetta che attraversa il Novecento e arriva al nuovo secolo, parte da Berlino per tornare a Berlino, queste due atlete si incontrano e hanno tre cose in comune: sono donne; sono (troppo) veloci; sono state accusate di non essere delle donne “vere”.

Sono parte di una storia di sport che può essere raccontata solo attraverso i loro corpi e di molte altre come loro, con loro, dopo di loro. Corpi di donne prepotentemente vincenti, quindi imprevisti. Helen sarà la prima atleta sottoposta al sex testing, o gender testing, o, come potremmo dire in italiano, verifica del ‘vero sesso’. Caster non è l’ultima che ha attraversato gli stessi controlli. In mezzo altre atlete, con corpi messi in discussione, definiti attraverso presunte evidenze scientifiche, giudizi collettivi, violenze.

Nel febbraio del 1937, su un numero della rivista «Look», appare una foto di Helen Stephens, la didascalia recita: “What do you think, this is a man or a woman?”. La foto accompagna un articolo che titola “When Is a Woman Actually a Woman? Today’s Chief Worry Among Athletic Officials.”

Nell’agosto del 2009, subito dopo la finale degli 800 metri, la giornalista italiana Elisabetta Caporale intervista in diretta televisiva l’atleta italiana in gara, Elisa Cusma Piccione, delusa della sua prestazione, un settimo posto. Dopo uno scambio iniziale di battute, Caporale domanda: “Questa Semenya è una marziana?”, Piccione: “Questa Semenya è un uomo”.

“What do you think, this is a man or a woman?” Il gioco delle etichette biologiche è più di una semplice provocazione mediatica: nello sport è una pratica codificata che si chiama, appunto, sex testing. La verifica del ‘vero sesso’, nello sport agonistico, consiste nel prendere di mira un’atleta che si è distinta per i risultati, una vincente, e accusarla di non essere una donna “vera”, ma un imbroglio, una frode, sollevando un dubbio: What do you think, this is a man or a woman? Nel 1937 come nel 2009, e non ha senso parlare di risposta, quando la domanda è violenta e sessista in sé.

Lo sport contemporaneo nasce, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, come spazio maschile, precluso alle donne. Contatto fisico, agonismo, resistenza allo sforzo: sono tutte caratteristiche considerate “maschie”.

Quando i corpi delle donne entrano nelle competizioni olimpiche siamo agli inizi del Novecento, si apre così una nuova categoria competitiva, quella femminile, che prima non aveva ragione di esistere. Subito dopo si inizia a sospettare che ci potessero essere uomini con il desiderio di travestirsi da donne per vincere in categorie considerate facilitate. Inizia così l’era del sex testing.

Il gender testing è cambiato nel tempo, per metodi e pratiche: dal 1936 al 1960 si trattava di ispezioni fisiche e ginecologiche compiute ai danni delle atlete segnalate per sospetta “frode di genere”, la prima era stata Helen Stephens; dal 1966 diventerà obbligatorio in tutte le competizioni internazionali (non solo alle Olimpiadi), in tutte le discipline, e le atlete, messe in fila, nude, saranno controllate dappertutto: caratteri sessuali primari e secondari, peluria, forme del corpo.

“Berlino, 4 agosto 1936, Olympiastadion. Ai blocchi di partenza della finale dei 100 metri c’è una diciottenne, la statunitense Helen Stephens. La si nota subito, è la più alta di tutte”.

Guardiamola, per un attimo, quella stanza con sopra la targhetta “femininity control”. Guardiamola attraverso i corpi di atlete che aspettano di essere scrutate e palpate da sconosciuti. Uno sguardo e un segno su un blocco, una palpata e poi un altro segno. Una linea decisa che separa quello che è femmina da ciò che non lo è.

L’obbligatorietà rimarrà in vigore fino al 1999, ma negli anni Settanta del Novecento il test cambia, diventa cromosomico: si cerca prima XX e poi XY. Trentadue anni in cui si fa finta di ignorare che i test cromosomici non “funzionano”, danno dei falsi positivi. Falliscono, come fallisce tutto ciò che vuole ricondurre a colori netti uno spettro di sfumature: la biologia non è una bilancia di precisione che assegna le stesse identiche caratteristiche ai corpi che definiamo maschili o femminili.

Nel 2000 subentra una policy, sempre valida per tutte le discipline e per tutte le competizioni internazionali, che sarà chiamata I know when I see it: ‘lo so quando lo vedo’ (che non è una donna “vera”). È permesso segnalare i casi “sospetti”, e tutta la macchina di verifica si mette in moto. Quel corpo, di atleta, di donna, diventa spazio di test, opinioni, misurazioni; sospensioni dalle gare in attesa dell’avere o meno l’etichetta di donna “vera”; esclusioni dalle competizioni se quel corpo non viene considerato di donna, medicalizzazioni, con trattamenti medici obbligatori su corpi sani. Corpi che devono combaciare con quella sagoma che gli organismi sportivi, alcuni parametri medicalmente imposti disegniamo per dire chi e cosa è donna.

Sappiamo poco delle atlete che furono testate dopo Stephens, sono più numerose quelle che non conosciamo, di cui non abbiamo notizia perché lo sport ha spesso invisibilizzato questa pratica. Possiamo solo immaginare le atlete la cui carriera sportiva si è fermata in quelle stanze di verifica, nel silenzio.

Ciò che sappiamo è che a un certo punto della storia arriva Caster Semenya. Dopo di lei quei confini che delimitano i modi di dover essere donne nello sport sono più netti e partono da un nuovo parametro: i livelli di testosterone presenti nel sangue.

Dopo la vittoria di Berlino 2009, Semenya viene denunciata per sospetta frode di genere e obbligata a sottoporsi a esami fisici, ginecologici, cromosomici, ormonali. Ci si sofferma sul tono della sua voce troppo basso, sul suo corpo troppo muscoloso, sulla grandezza del clitoride, sulle sue relazioni intime. Si arriva a fare outing a Semenya come donna lesbica.

Gli esami ormonali indicano che Caster ha una condizione di nascita, di cui non era a conoscenza, l’iperandrogenismo: il suo corpo produce un livello di testosterone considerato superiore a quello prodotto mediamente da una donna secondo gli standard medici. La scienza ci dice che in questa condizione il testosterone in circolo non viene sintetizzato completamente dal corpo, che però trova un suo equilibrio. L’iperandroginia rientra in quell’ombrello di caratteristiche considerate intersex.

Per la World Athletic (WA) Caster Semenya ha un vantaggio competitivo, lede il fair play, parte più avanti delle altre. Non è una donna “vera”. Per continuare a gareggiare può fare solo una cosa: un trattamento medico obbligatorio per abbassare i livelli di testosterone. Un trattamento medico, su un corpo sano, che non ne ha alcun bisogno.

Helen Stephens ha avuto una carriera piuttosto breve. Gli “esperti” della World Athletics nel 1936 decretarono che si, è donna, nessun imbroglio. Stephens si ritirò poco dopo l’Olimpiade.

Caster Semenya ha avuto una carriera piuttosto breve. Gli ultimi 14 anni sono trascorsi veloci, più fuori che dentro le piste di atletica: esami, trattamenti medici, tribunali sportivi. In mezzo un’Olimpiade vinta (Rio 2016).

Nel 2009 decide di sottoporsi ai trattamenti medici obbligatori per quasi due anni, ne commenta gli effetti solo nel 2022: “Mi hanno fatto ammalare, mi hanno fatto ingrassare, avevo attacchi di panico, non sapevo se avrei avuto un infarto. È come pugnalarsi con un coltello ogni giorno. Ma non avevo scelta. Avevo diciotto anni, volevo correre, volevo arrivare alle Olimpiadi, era l’unica opzione per me”.

Tra l’oro del mondiale di Berlino e la Caster Semenya di oggi ci sono tre regolamenti della WA dove i livelli di testosterone per accedere alle competizioni per donne con “differenza dello sviluppo sessuale” (come si legge nei regolamenti) passeranno da 10, poi a 5, fino a 2,5 nanomoli per litro di sangue.

Dal 2009 a oggi ci sono stati due sentenze di due Tribunali sportivi (Corte Arbitrale Svizzera e Tribunale federale svizzero) che hanno annunciato allo sport e al mondo che sì, alla fin fine è giusto tutelare le “vere” donne nell’universo sportivo, anche se questo vuol dire medicalizzare altre donne, altri corpi.

L’ultimo atto è stato il ricorso alla Corte Europea dei diritti umani nel 2021, perché Semenya e il Sudafrica volevano riuscire a mostrare come lo sport può impedire a un corpo di svolgere il proprio lavoro per tutta la vita quando quello stesso corpo non è considerato di donna.

L’atleta e il suo Stato hanno avuto (parzialmente) ragione: secondo la Corte scegliere fra la propria integrità fisica (rifiutando di sottoporsi ai trattamenti richiesti) o rivendicare il diritto di svolgere la propria professione (acconsentendo alle condizioni imposte dalla WA) non è una vera scelta; in aggiunta i trattamenti medici hanno significativi effetti collaterali, scientificamente provati, cosa che non si può dire dei criteri che limitano l’accesso delle competizioni, aspetti che non sarebbero stati valutati a sufficienza da parte del CAS e del Tribunale federale svizzero nelle precedenti sentenze.

Ora Semenya attende, perché tutto è stato di nuovo messo in discussione dall’ennesimo ricorso della World Athletic. Sarà l’ultimo atto, quello definitivo: sul suo corpo, ancora una volta, si giocherà questa partita.

Su quel corpo continueranno a essere calcolati presunti vantaggi, mentre tutti gli altri, li ammiriamo come il semplice operato di madre natura: Michael Phelps (otto medaglie d’oro nella stessa Olimpiade) ha 48,5 cm di piede, un’apertura alare di un metro e ottanta e una maggiore capacità di smaltire la fatica da sforzo (come hanno accertato studi di diverse Università statunitensi). Victor Wembanyama, giocatore NBA alla sua prima stagione, è il più alto della lega, 2 metri e 24 centimetri; le sue braccia aperte hanno un’estensione pari alla lunghezza di due panchine.

Altri vantaggi competitivi sono poi dati da fattori socio-economici e geografici: nascere negli Stati Uniti e voler fare sport non è come nascere in Kenya e voler diventare atletə. Non abbiamo messo un giubbotto zavorrato a Phelps, né chiesto a Wembanyama di giocare in ginocchio; non consideriamo un’ingiustizia il fatto che il medagliere olimpico è dominato dagli Stati Uniti e/o da altri paesi ricchi e occidentali.

“Non abbiamo messo un giubbotto zavorrato a Phelps, né chiesto a Wembanyama di giocare in ginocchio; non consideriamo un’ingiustizia il fatto che il medagliere olimpico è dominato dagli Stati Uniti”.

Questa storia di sport non inizia e finisce a Berlino. Inizia ancora prima di Helen Stephens e non finisce con Caster Semenya. Questa storia di sport, tra equilibrio competitivo, accesso alle competizioni, diritti umani, sessismo, violenza, passa da altre piste, tocca altre discipline e attraversa altri corpi. Arriva fino agli Stati Uniti: qui c’è Lia Thomas.

Ad Atlanta, il 16 marzo 2022, c’è la finale delle 500 yard stile libero del campionato di nuoto femminile NCAA (National Collegiate Athletic Association). All’entrata delle atlete, il pubblico applaude, incita, sventola bandiere, fino a quando, a bordo vasca, arriva Lia Thomas. Thomas ha 22 anni, si presenta con due vittorie all’attivo nel circuito. Ma non è per questo che l’umore collettivo cambia, o meglio, non solo. Lia compete “nella mia ultima stagione al college con la mia vera identità”, come ha lei stessa dichiarato. Lia Thomas è una ragazza transgender.

Per il regolamento della NCAA ancora in vigore nella stagione 2021/2022, le atlete trans potevano accedere alle competizioni dopo un anno di terapia ormonale sostitutiva (TOS). Nel percorso di affermazione di genere dove si fa ricorso a dispositivi medici, le donne trans assumono ormoni antiandrogeni che bloccano gli effetti del testosterone. Lia, dopo due anni dall’inizio del suo percorso di transizione, esordisce nella categoria femminile, e arriva ad Atlanta.

Il giorno della finale, Thomas è già “un caso”, per lo sport, i media, per la federazione internazionale di nuoto e tutto quello che gli ruota attorno: un imbroglio, una frode, un corpo portatore di vantaggio competitivo. In quel corpo i livelli di testosterone però non sono un problema, perché già tenuti “sotto controllo” da un punto di vista medico. “Il 95% delle donne cisgender ha un livello testosterone nel sangue inferiore a due nanomoli per litro. E in un recente studio su quasi 250 donne trans, il 94% di loro rientrava negli stessi parametri”, dichiara Joanna Harper, medica sportiva. Se non è il testosterone, il problema diventa il corpo in sé, quel sesso assegnato alla nascita: struttura ossea, forza, massa magra.

Sugli spalti di Atlanta spuntano dei cartelli:“Save Women’s Sports”, “Support fair sport for women and girl”. Nei mesi precedenti due lettere erano state indirizzate alla Federazione di nuoto, all’Università della Pennsylvania (quella di Thomas), alla Ivy League: una da parte di alcuni genitori, l’altra da 16 compagne di squadra di Lia. Due lettere per una comune richiesta: l’esclusione di Thomas dalle gare femminili. Tutte le persone firmatarie avevano deciso di rimanere anonime, non erano state costrette ad esporsi, a stare al centro dell’attenzione, mentre Lia Thomas era sui giornali, la sua storia raccontata in TV, il suo corpo oggetto di uno sguardo indagatore.

Quando Lia si posiziona ai blocchi di partenza, avverte, vede, conosce tutto questo. Sa che per i dodici anni precedenti alcune atlete trans avevano partecipato al circuito NCAA ma nessuna, prima di lei, aveva vinto una gara (non c’era stata nessuna lettera e nessuna protesta). Sa che solo un’atleta trans ha ottenuto la qualificazione per un’Olimpiade: Laurel Hubbard, Nuova Zelanda, sollevamento pesi, ed è arrivata ultima.

Lia Thomas sarà la prima atleta transgender a vincere un campionato nazionale universitario: 500 yard in 4:33,24. Il record nella stessa specialità è detenuto dal 2017 da Katie Ledecky 4:24,06. Parteciperà ad altre due gare i 200 e i 100 yard, ottenendo un quinto e ottavo posto, rispettivamente. Poi non gareggerà più: la Federazione Internazionale di Nuoto, subito dopo Atlanta, adotta infatti un nuovo regolamento.

Secondo la Word Aquatics sono da considerarsi donne nello sport quelle persone portatrici di cromosomi XX; le atlete transgender possono accedere alle competizioni solo se hanno avviato il percorso di transizione prima dei 12 anni di età o prima di aver attraversato la pubertà oltre lo stadio 2 (che va dai 9 ai 12 anni circa e tendenzialmente comporta i prima cambiamenti fisici, compreso un iniziale sviluppo dei genitali).

Non esistono attualmente atlete trans che rientrano in questi parametri.

Gli spazi di accesso per le atlete trans e intersex nello sport si sono ristretti sempre di più a partire dal 2021. Per lo sport d’élite queste due identità, questi due corpi sono la stessa sfida, la stessa frode: prima World Rugby, vieta l’accesso alle atlete trans nel circuito agonistico; poi World Aquatics appunto (dopo la vittoria di Lia Thomas); segue Union Cycliste Internationale (dopo la vittoria di Emily Bridges, ragazza trans) che insieme alla World Athletics (nel 2023) fissano il livello di testosterone a 2,5 nanomoli per litro di sangue per poter competere. Tutti questi regolamenti hanno effetti anche sulle atlete intersex, come Semenya.

Attualmente non ci sono studi scientifici relativi alle performance delle atlete trans e intersex nella pratica sportiva. Una delle ricerche (Lundberg e Hilton del 2020) citata da tutte le federazioni a sostegno delle nuove policy escludenti, è stata duramente criticata dalla comunità scientifica a partire dalla metodologia. Non c’è, infatti, un confronto fra le performance di atlete cisgender e trans per verificare eventuali vantaggi competitivi: le sportive transgender non sono presenti nel campione, “sostituite” da uomini cisgender su cui poi vengono calcolati a posteriori gli ipotetici effetti degli inibitori del testosterone sulle performance sportive.

Helen Stephens, Caster Semenya, Lia Thomas. Se guardiamo lo sport attraverso i corpi di queste atlete, di queste donne che lo spazio sportivo lo hanno attraversato e lo attraversano, si intuisce quello che spesso rimane invisibile. Invischiato nelle retoriche, nelle regole, nello stigma, nel sensazionalismo, nella notizia. Si vede come lo sport possa essere sessista e violento.“What do you think, this is a man or a woman?”

Queste storie sono solo al femminile plurale: non esiste nulla di simile nelle categorie maschili. Lì, le vittorie prepotenti sono di fenomeni, fuoriclasse, superuomini. Non ci sono esami, controlli, verifiche, ricerche di frodi, di uomini “veri”. L’uomo vero è per definizione un vincente.

Trovare un bilanciamento fra equilibrio competitivo, accesso alle competizioni, rispetto dei diritti umani, è una sfida che lo sport d’élite non vuole intraprendere. Trovare questo bilanciamento è difficile, perché bisognerebbe ammettere che nel paniere c’è qualcosa che pesa più delle altre: essere riconosciuti nella propria affermazione identitaria è un diritto umano, anche dove le regole sono necessarie e il corpo è al centro.

Lo sport è a un bivio: rimanere legato alla divisione in due categorie su base biologia, così come la conosciamo, con risvolti che abbiamo visto; o ripensare quelle stesse categorie, metterle in discussione. Si potrebbe guardare, per esempio, alle categorizzazioni dello sport paralimpico, basato sul principio di simili abilità/medesima categoria: si raggruppano atletə differenti nella stessa categoria rispettando sia il diritto alla partecipazione che quello dell’equilibrio competitivo.

“Lo sport è a un bivio: rimanere legato alla divisione in due categorie su base biologia, così come la conosciamo; o ripensare quelle stesse categorie, metterle in discussione”.

Applicando questo stesso principio a tutto lo spazio sportivo, si minimizzerebbe ogni presunto vantaggio competitivo in capo alle atlete trans e intersex. Le categorie sarebbero definite attraverso sistemi di calcolo delle capacità funzionali, congiuntamente ad altri fattori di possibile beneficio. Certamente questa è una soluzione complessa, come complesso è l’intreccio che certe storie, certi corpi, rendono visibili.

Certamente è una proposta non esente da criticità, ma è un punto da cui partire per aprire uno spazio di discussione all’interno dell’universo sportivo e non solo, per guardare quello che spesso è rimasto invisibile. Basterebbe una domanda per iniziare a guardare nella direzione dei corpi che non si vogliono vedere: quando affermiamo che lo sport è per tutti, ci chiediamo per “tutti” chi?

Alessia Tuselli

Alessia Tuselli è sociologa, ricercatrice presso l’Università di Trento e saggista. Un suo saggio si legge in Fondamentali. Storie di atlete che hanno cambiato il gioco (66th and 2nd, 2024).

newsletter

Le vite degli altri

Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.

La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.

Contenuti correlati