La morte di Frederic Jameson segna la fine di una gloriosa tradizione di teorici marxisti. Nel corso della sua lunga carriera, Jameson è stato in grado, come pochi, di evidenziare le contraddizioni della postmodernità.

La mia generazione di Dukies (di dottorandi della Duke University) ricorda Fredric Jameson attraverso una foto: Fred sorride mentre photobomba Zizek. In quei corridoi si aggiravano varie figure in un modo o nell’altro leggendarie (Ariel Dorfman, Nancy Armstrong, Tom Wolfe).

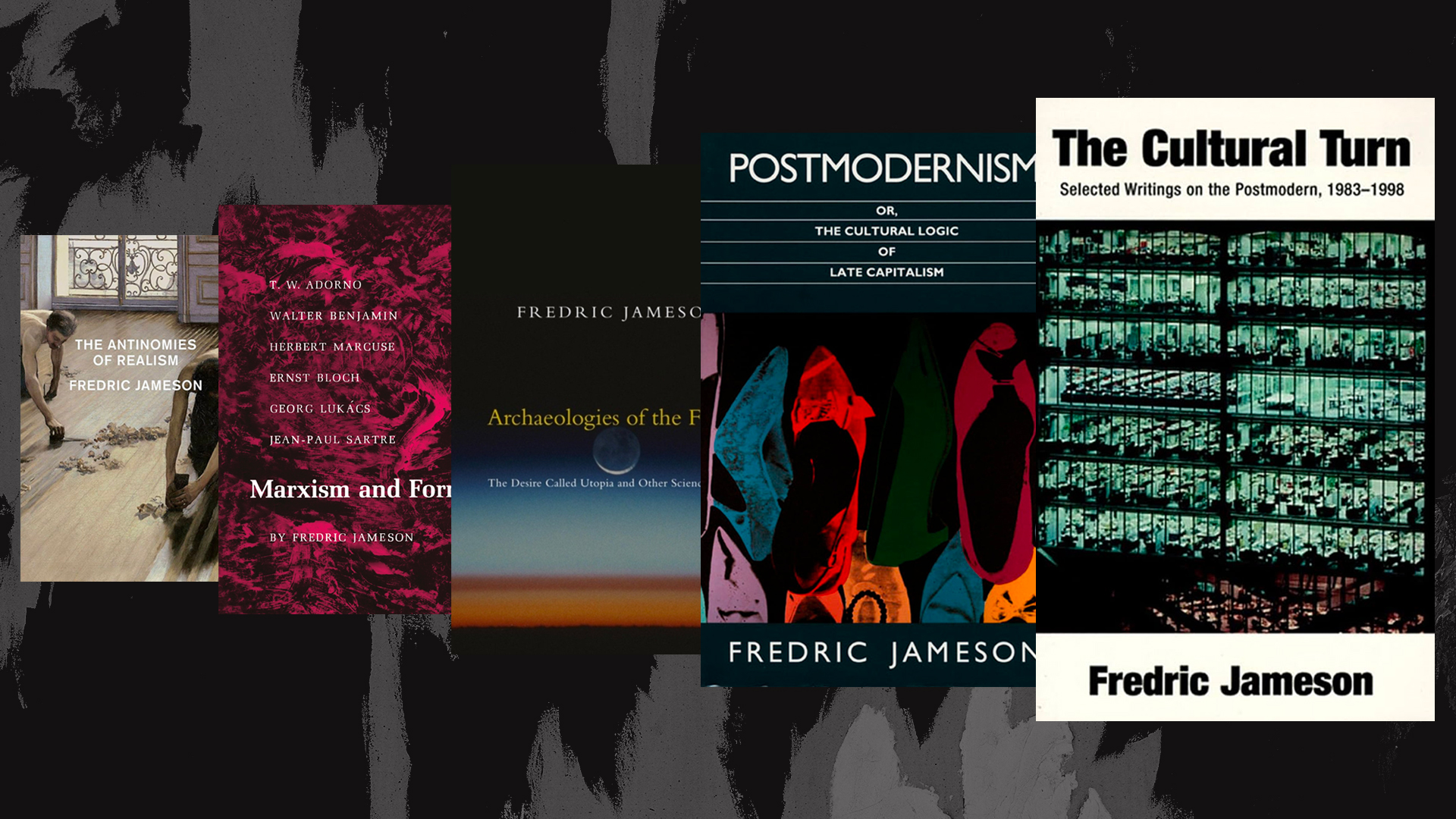

C’era gente che aveva trovato riparo da qualche dittatura sudamericana e gente che decenni prima si era data del tu con Georges Perec. Però, quei 60 che un martedì dell’agosto 2010 entrarono in classe, e ogni continente era rappresentato, erano là per l’autore di Postmodernismo, o la logica culturale del tardo capitalismo. “Il più grande teorico marxista vivente”, mi disse con orgoglio una ragazza iraniana, l’ultimo anello e il geniale custode di una tradizione che annoverava Lukács, Adorno, Benjamin, Goodman, Marcuse e molti altri. Quel corso fu dedicato a Volosinov, Bachtin e Sartre.

E così ci trovammo a un grado di separazione da Erich Auerbach (con cui Jameson aveva studiato a Yale), provando a seguire ragionamenti intricati e citazioni che si accumulavano senza sosta. Incredibilmente Fred Jameson leggeva pure i nostri paper. Conservo ancora le sue correzioni al mio primo, battute a macchina e poi scannerizzate dall’infaticabile segretaria. Jameson sfiorava allora gli ottant’anni e solo successivamente avrebbe acquisito più dimestichezza col computer e le email. La sua ultima che conservo è della primavera 2023. Sono andato a controllare. Parlavamo dei Wu Ming e del romanzo storico.

Anche lo stile delle sue mail è intricato come quello dei suoi saggi. Non ha niente di quello che è lo stile dell’accademico statunitense medio: introduzione con esplicitazione del problema e della soluzione, sviluppo del discorso, conclusioni ricapitolative. Ho sentito molti lamentarsi della sua scrittura, ripetere che anche in un discorso semplice si possono dire cose complicate. Ma, come aveva scritto in un articolo dedicato a Lo stile di Adorno, Jameson sapeva che la semplicità ha un prezzo, e che non esiste nessuna forma che non sia ideologica, e tanto meno la forma della divulgazione, cioè del facile consumo. E pensare dialetticamente significa, fra molte altre cose, anche riflettere sulla natura ideologicamente posizionale delle concrezioni linguistiche e stilistiche. Il fatto insomma, come ha scritto, che una certa logica culturale vada sotto il nome di postmodernismo (e non sotto quello, che so, di post-realismo) ne indirizza lettura e comprensione in una certa direzione, facendo appello a un patrimonio culturale più o meno stabilizzato, e così già incanalando le riflessioni su un particolare binario. Lo stesso vale per lo stile di un testo.

Fredric Jameson “mentre photobomba Zizek” alle spalle.

La prima volta che ci parlai faccia a faccia (ci misi 10 minuti a decidermi a entrare nel suo studio) discutemmo della crisi epistemologica tardo-ottocentesca e dell’idea di Gestalt. E poi ovviamente saltò fuori Lukács. Per molti versi non era il suo filosofo di riferimento, ma compare nei suoi scritti ogni volta che la situazione si fa spinosa, ogni volta che un problema culturale non presenta una soluzione ovvia. Credo che pensasse spesso a quell’idea, eminentemente lukacsiana, secondo cui i problemi della cultura (e della letteratura) non è detto che vadano risolti nella cultura. E tutto questo aveva naturalmente qualcosa a che fare con quella straordinaria battuta di Marxismo e forma secondo cui Lukács diventa a un certo punto comunista perché vuole che si sviluppi un diverso tipo di romanzo. Nello scherzo c’era tutta la straordinaria comprensione che Jameson aveva della dialettica.

L’ungherese saltò fuori anche durante la mia discussione di tesi. Gli dissi che, quando avevo cominciato, la mia idea era certo quella di criticare molti aspetti de La distruzione della ragione, ma che anno americano dopo anno americano, anno postmoderno dopo anno postmoderno, quel testo maledetto aveva finito per convincermi sempre di più. Jameson scoppiò a ridere di gusto. Se per la mia ingenuità o perché in fondo era d’accordo non l’ho mai capito e non ho osato chiederlo.

Fred era arrivato a Duke sulla scia di una riforma illuminata del Dipartimento di Literature. Un capoccia del tempo decise di assumere all’unisono il diavolo e l’acqua santa (decidete voi chi è chi): Fred e quel demonietto postmodernista, destinato a rivelare l’aporia al fondo della teoria letteraria, che è Stanley Fish. Fish se ne andò prima del nostro arrivo, Fred rimase in un Dipartimento che gli cambiava attorno. Scomparivano i marxisti, i sociologi della letteratura, i critici letterari vecchio stampo, via via sostituiti da studiosi di Media Studies e di Neuro Humanities. Ma, cascasse il mondo, ogni semestre c’era un corso di Jameson (anni prima aveva devoluto un sostanzioso premio in denaro al Dipartimento ottenendo in cambio la possibilità di continuare a insegnare, un poco, anche sopraggiunti i limiti di età). Il suo ultimo l’ha seguito un mio dottorando, e a quel sentimentale che c’è in ogni marxista tutto ciò fa piacere.

Jameson manteneva una fiducia illimitata nella pratica pedagogica, così come nell’idea che mostrare arte fosse un modo per mostrare agli studenti le contraddizioni interne al mondo che vivevano. La letteratura era per lui certamente una forma reificata del comportamento sociale, ma era anche – nelle sue dissonanze – il modo in cui, dandosi come merce, provava inutilmente ad allontanarsi dalla funzione-merce che la attanaglia da presso. Ha riflettuto a lungo, come noto, sulla capitale questione dell’autonomia dell’estetico, ma già a questa problematica imponeva quella pratica della storicizzazione che sarebbe stata al centro de L’inconscio politico (1981). La sua domanda fulminante e così materialista: “quale tipo di società costringe l’arte a dotarsi di tale spazio di autonomia?”.

“Jameson manteneva una fiducia illimitata nella pratica pedagogica, così come nell’idea che mostrare arte fosse un modo per mostrare agli studenti le contraddizioni interne al mondo che vivevano”.

Il suo nemico più acerrimo è stata ovviamente la “naturalizzazione della storia”, vale a dire il fenomeno tipico del presentismo postmoderno e del “there is no alternative”. Ma ha anche sempre sostenuto che la disintegrazione di un senso oggettivo della realtà non è mai solo ideologia nichilista (soggettivazione della storia di tipo “irrazionalistico”), ma qualcosa che corrisponde a un’effettiva e progressiva frammentazione non solo della società ma anche del gruppo sociale dominante. Ne seguiva l’idea che tale gruppo oscuramente sa che la sua posizione non può corrispondere a una forma di totalità sociale, cioè a un punto di vista davvero universale. Come scrisse in Beyond the Cave:

Sempre più la verità è ridotta alla verità della propria situazione privata: non si parla più per tutto il paese ma solo per una singola località; e non più per questa ma solo per un quartiere […]; poi solo per una famiglia, e non per le sue vecchie generazioni, ma solo per una famiglia situata, e finalmente, all’interno di questa, solo per il proprio sesso.

Ma il giudizio non è etico, non lo è mai stato per Jameson. È sempre solo politico. Ed è sempre pieno di speranza. Perfino nella totalizzazione postmodernista ha visto possibilità per la sinistra, a patto naturalmente di non proporre soluzioni immaginarie (meramente culturaliste) a problemi reali: “Ci sono certamente modi di rompere questo isolamento, ma non sono modo letterari, e richiedono la trasformazione completa del nostro sistema economico-sociale, e l’invenzione di una nuova forma del vivere collettivo”. Evitati i pronunciamenti etici (siano quelli di Habermas o di Lyotard) – intenderà il postmodernismo come, allo stesso tempo, brutale disoccultamento della realtà tutta materiale del tardo capitalismo e trasformazione del materiale in culturale – Jameson insisterà ancora, nella sua opera più famosa, sul concetto di reificazione. Il postmodernismo, che dovrebbe aumentare frammentazione e atomizzazione, focalizzato com’è sui valori dell’individualismo, dell’anti-fondazionalismo, del relativismo, ecc., pure produce però forme di reificazione naturalizzanti (“Come l’antifondazionalismo possa coesistere con il revival ecologico di un senso della Natura è il mistero essenziale al cuore di ciò che io interpreto come la fondamentale antinomia del postmoderno”), ricomponendo dunque la stessa logica della frammentazione che è a suo fondamento. È un’idea che ha qualcosa a che fare con ciò che Wittgenstein raccontava alla sorella (ma soprattutto con quanto scriveva Hegel sul rapporto fra eroe romanzesco e mondo borghese). Perché, mentre tutto ciò che è solido si dissolve sempre più nell’aria, continuiamo ad avvertire la presenza di forme di oggettificazione sociale che ci appaiono immodificabili nella loro perentorietà?

Certo, quando le soluzioni immaginarie rivelavano così chiaramente la loro natura di sintomo della coatta totalizzazione capitalista anche Jameson un po’ si innervosiva. A una conferenza nel 2014, e scoppiamo tutti a ridere, definì le Neuro Humanities “nuovo materialismo… pre-dialettico”. È che Jameson non lo fregavi perché si era letto tutto. Non c’era possibilità che Fred non venisse a vedere un bluff. E questo, studente o collega che si fosse, era meglio saperlo. Non era certo un caso che, fra le tante critiche a Spettri di Marx, l’unica a cui Derrida decise di rispondere seriamente era quella di Jameson.

In Italia si sente ripetere spesso il mantra dell’importanza della fedeltà al testo. Ma nessuno era fedele al testo come Jameson, solo che era in grado di collocare quel testo in una rete dialettica talmente vasta di rapporti storico-culturali che, a un lettore disattento, pareva che il testo fosse uscito di scena. Ma la realtà è che, rispetto a chi ha poca volontà di aggiornarsi e preferisce considerare fuffa tutto ciò che è nuovo semplicemente perché è nuovo, nessuno ha letto tanto, e tanta letteratura, come lui: a un’altra conferenza zittì (con garbo) uno studioso che parlava della letteratura della ex-Jugoslavia come letteratura coloniale. Iniziò a citare titoli e trame di romanzi sloveni, croati, bosniaci, lasciando tutti di stucco. Fu allora che un altro professore di Duke si girò verso di me e disse: “quando Fred fa così, penso sempre che noi altri siamo inutili”.

A partire dai primi anni 2000, Jameson ha rivoluzionato il suo lavoro complicando estremamente la propria stessa concezione del rapporto struttura-sovrastruttura. Aveva sempre sostenuto, contro un marxismo volgare, l’integrazione della sovrastruttura alla struttura (non a caso Gramsci è stato al centro dei suoi interessi negli ultimi quindici anni), ma ora cominciava a mettere sul piatto l’idea di uno sviluppo temporalmente differenziale di mondo materiale e culturale (“coesistenze di realtà provenienti da tempi radicalmente differenti della storia”, aveva già scritto in Postmodernismo). L’idea dà vertigini e apre a nuove sfide (quelle dei suoi ultimi libri), ma se ne parlerà in altra sede.

E altri parlerà di lui uomo, di come funzionava lo “Jamesonian Unconscious” (secondo la definizione di un suo allievo di una generazione precedente alla mia). Qualcuno parlerà di lui ai convegni, del fatto che preferiva stare coi dottorandi e chiedeva continuamente, continuamente!, “cosa state leggendo?”. Lo chiese a tutti l’ultima volta che fu in Italia (dieci anni fa, a Bologna). Diceva che era l’ultima volta che vedeva l’Europa. Era l’anno dei mondiali di Brasile e fece un intervento sulla Critical Theory e il falso nueve.

Io e mia moglie diciamo sempre che il nostro più grande merito in ambito culturale è avergli fatto conoscere io Carlo Michelstaedter (che gli ricordò Sartre), lei Ben Pastor (che adorava). Ieri, avuta la notizia, abbiamo ricordato una sera al cinema a vedere Melancholia di Lars von Trier. Il film era bello, ma la cosa più bella erano i commenti e le risate di Fred seduto da solo, due file dietro di noi divorando pacchetti di patatine.

Mi ricordo pure casa sua, con un poster di Lenin sulla libreria e il gatto che si chiamava Pirate. Che fine avranno fatto le sue capre? Boh, in un mondo che odia sempre più le sovradeterminazioni ideologiche, Jameson non faceva mistero di come la pensava. Forse il suo lasciato teorico più grande, fra i tanti, è la sua interpretazione del concetto di “sussunzione”. Diceva che il rapporto fra marxismo e critica letteraria si fondava sulla capacità del primo di materializzare le altre metodologie di approccio al testo.

“Mi ricordo pure casa sua, con un poster di Lenin sulla libreria e il gatto che si chiamava Pirate. Che fine avranno fatto le sue capre? Boh, in un mondo che odia sempre più le sovradeterminazioni ideologiche, Jameson non faceva mistero di come la pensava”.

Non si trattava di rifiutarle, anzi, si trattava di riportarle alla loro natura di sintomo, così rivelandone, a livello storico-sociale, la posizione situata, della metodologia e dello stesso critico che la usa. Come scrisse nel 1971, proprio a proposito di Lukács, la borghesia può accettare il marxismo finché è in grado di riportarlo a una natura semmai anche critica, ma contemplativa, inserendolo in una biblioteca culturale dove è uno dei sistemi filosofici a disposizione. Ma la peculiarità del marxismo, aggiungeva, è sempre quella di ritorcersi contro l’attività culturale in generale, svalutandola, cioè riportandola alle proprie radici socio-economiche e ai comportamenti di prassi. Sì, “storicizzare, sempre”, ma solo Jameson era in grado di storicizzare pure i quadrati di Greimas.