Ultimamente si sta affermando sempre di più l’idea che ciò che è naturale - dal parto alla coltivazione, dal sesso alla genitorialità - sia anche moralmente giusto. Eppure la storia umana è anche la storia del nostro desiderio di emanciparci, attraverso scienza e cultura, dalla morte, dalle malattie e dal dolore. Cos’è cambiato, e cosa dice di noi questa retorica del “naturale”.

Da piccola, quando sentivo dire che gli omosessuali erano contronatura, pensavo ai conigli di mio zio. Lui allevava pure galline e maiali, ma solo i conigli – seppur di rado – si lasciavano accarezzare, e del resto erano gli unici con cui desideravo un contatto, perciò andavo spesso a trovarli. Da mio zio avevo imparato che a volte i conigli mostravano comportamenti omosessuali – non che l’avesse detto a me nello specifico: l’avevo captato nei discorsi che faceva con altri adulti. (Sono cresciuta in un’epoca, o in un contesto sociale, in cui si credeva che i bambini non ascoltassero, perciò a sei, otto, dodici anni ho sentito i miei parenti e i loro amici parlare di tutto: di depressione – si chiamava esaurimento nervoso – o di mafia – si chiamava guerra –, di aborto, violenza contro le donne, del cancro. L’accordo tacito era che fingessi di non capire).

Mi chiedevo come potesse essere contronatura qualcosa che dalla natura era previsto, qualcosa che in natura esisteva. Mia madre definiva contronatura i figlicidi, ma io sapevo che certe gatte uccidevano i propri micetti, che addirittura li mangiavano, e con il tempo avrei scoperto che non erano le sole. Il figlicidio è più diffuso tra mammiferi e uccelli perché sono le specie in cui le cure parentali durano più a lungo.

Negare che questi fatti avvenuti in natura fossero naturali non era certo un atteggiamento scientifico. Sembrava si potesse definire naturale solo ciò che nell’immaginario era buono e sano. Per esempio, i limoni del giardino di mio zio. Vale ancora oggi: sono considerati naturali gli alimenti “biologici”, “non trattati”, soggetti cioè a un processo di coltivazione “naturale”. Ma la coltivazione è di per sé un processo artificiale, è una “straordinaria innovazione tecnologico-culturale”, come dice Gilberto Corbellini, ordinario di Storia della medicina alla Sapienza.

Che cos’è dunque naturale? Di certo la morte, anche quando non si muore di “morte naturale”; ma sembriamo dimenticarcene, al punto che le morti – che si possono procrastinare ma non evitare in assoluto – ci indignano più delle vite vissute in condizioni tremende – condizioni che, attraverso scelte politico-economiche nazionali e internazionali, si potrebbero invece evitare, o almeno attenuare.

Nel suo libro Contro natura la storica della scienza Lorraine Daston definisce la natura “un millefoglie di significati”, perché la parola può riferirsi a tutto ciò che esiste nell’universo, e a volte annovera gli esseri umani a volte no. Si usa per indicare “ciò che è selvaggio anziché civilizzato” (e come non pensare alla scena in cui Bruno, il coprotagonista del film Le otto montagne, dice agli amici di Pietro, entusiasti di stare in mezzo alla “natura”, che solo chi vive in città la chiama così, con un termine astratto?) Allude “a ciò che è nativo anziché importato” e, nella sua accezione più antica, è ciò che rende una cosa quella cosa e basta, la sua essenza, diciamo, la sua “carta di identità ontologica”.

Negli ultimi decenni, complice senza dubbio la crisi ambientale, si è diffusa una sorta di smania per il “naturale”, basata sulla convinzione che quanto è naturale non possa nuocere, anzi, che possa perfino salvare. Assieme alle diete crudiste o alla moda del chilometro zero, che oppongono “naturale” a “industriale”, è tornato in auge il “parto naturale”, e addirittura il parto in casa. Non ho nulla contro i parti senza cesareo, per carità: non sono un’ostetrica né una ginecologa, non ho abbastanza competenze per sapere quando consigliarli o no. So però che nella mitizzazione della natura può annidarsi un rischio sanitario (ad esempio, potrebbero verificarsi durante il travaglio circostanze che richiedono l’intervento clinico, e in casa sarebbe più difficile ottenerlo), e che spesso questa mitizzazione si accompagna alla colpevolizzazione di chi sceglie altrimenti. Di chi, si dice con sfumatura negativa, “si fa medicalizzare”. È una forma di colpevolizzazione non lontana da quella riservata alle famiglie “non naturali”.

Qualche tempo fa ho appreso con stupore che secondo alcuni sarebbero innaturali non solo quelle “arcobaleno”, ma anche quelle in cui due genitori eterosessuali hanno uno o più figli adottivi. Costoro ritengono che solo le madri biologiche siano madri e che tutte le altre non possano chiamarsi tali. Invece la psicanalista Laura Pigozzi, durante una nostra conversazione pubblica al Salone del libro di Torino, disse che ogni maternità è in fondo adottiva, nel senso che non c’è un’immediata corrispondenza fra il parto e la maternità, ma è nel momento in cui quel figlio o quella figlia li scegli, perché te ne prendi cura, ossia li adotti, che diventi madre – così come avviene per il padre, che non partorisce.

Tra le colpevolizzazioni discriminanti c’è quella della sessualità “non naturale”, ossia deviante – come se il sesso tra le persone fosse un fatto naturale e non culturale. In Esiste il rapporto sessuale? Massimo Recalcati ricorda che la sessualità umana non è governata dall’istinto animale: “mentre l’istinto sessuale vorrebbe ricondurre la sessualità nell’alveo dei comportamenti naturali, la sessualità umana – sia essa lesbo, omo, etero, trans ecc. – non può sostenersi su nessun istinto ed è, quindi, obbligata a separarsi dalla natura”. Nel suo podcast La vita erotica dice inoltre che “i nostri fantasmi inconsci la rendono sempre deviante”.

Il tema non è solo che, ormai da tempo, la natura è considerata dagli antropologi un costrutto, un’invenzione culturale. Il tema è che l’atteggiamento verso la natura che ho finora descritto è fideistico, e che dal presupposto “ordine naturale” le società hanno storicamente e regolarmente desunto norme morali.

Come dice Lorraine Daston, la natura semplicemente è, e trasformare quell’è in dovrebbe essere, inferendo cioè dall’ordine naturale (anzi dagli svariati ordini naturali) il modo in cui gli esseri umani dovrebbero relazionarsi fra loro, implica una fallacia naturalistica, “grazie alla quale prima si trasferiscono i valori culturali alla natura” e poi “ci si appella all’autorità della natura per puntellare quegli stessi valori”.

“Che cos’è dunque naturale? Di certo la morte, anche quando non si muore di ‘morte naturale’; ma sembriamo dimenticarcene, al punto che le morti – che si possono procrastinare ma non evitare in assoluto – ci indignano più delle vite vissute in condizioni tremende”.

In natura non esistono valori in senso etico. Che cosa ci sarebbe di etico nella catena alimentare? O nell’esistenza di un fungo velenoso che un pensionato potrebbe raccogliere nel bosco? O nel coronavirus? O nel fatto che un batterio, cioè qualcosa che non sa scrivere la Commedia né dipingere Guernica né comporre la Quinta sinfonia, possa uccidere un uomo come Dante, come Picasso, come Beethoven? Che cosa ci sarebbe di etico nella mortalità infantile, o nella mortalità materna (quella che avviene durante la gravidanza, nel corso del parto o entro 42 giorni dal parto stesso, e che in Occidente i progressi medici hanno pressoché debellato)? Che cosa ci sarebbe di etico nel fatto che un uomo penetri una donna semplicemente perché è eccitato, al di là del consenso di lei?

Tutte queste cose sono “naturali”, o in epoche non così lontane sono state giudicate “naturali”, e l’unico strumento che ha potuto e può affrontarle (o modificare il giudizio su di loro) è stata ed è la cultura (in senso lato: la scienza, la medicina, la sociologia, la politica ecc.) La storia umana, l’ho già detto altrove, è un lungo, persistente tentativo di aggirare la biologia, “è il sogno utopico e irrealizzabile di sbaragliare la morte, è una lotta costante – per fortuna spesso vittoriosa – contro la malattia, contro la sofferenza, cui non possiamo sfuggire”, ho scritto. Ecco perché, negli anni Venti del terzo millennio, proprio non riesco a capire questa esaltazione della biologia come parametro valoriale, o meglio: la capisco se la interpreto come una reazione difensiva all’angoscia che provoca la contemporaneità, con i cambiamenti climatici in corso e i progressi scientifico-tecnologici che la gente comune (me inclusa) non può comprendere in maniera esaustiva e da cui teme di essere schiacciata.

Questa specie di “deriva biologica” va di pari passo con la sfiducia verso la scienza, verso gli esperti, che “non si mettono d’accordo fra di loro”, per citare frasi fatte, che “dicono tutto e il contrario di tutto”. Ma il dibattito è fisiologicamente necessario al progresso scientifico, la scienza non è un sistema di teorie univoche e infallibili. Forse, mi dico, se i nostri programmi scolastici dessero maggiore spazio alla storia delle scienze, sarebbe più chiaro che cos’è il metodo scientifico. E averlo chiaro metterebbe in guardia “contro il principio di autorità ed il consenso universale” – ne era persuaso l’antifascista Ernesto Rossi.

Che cosa attribuisce autorevolezza alla natura, tanto che dalla natura le società ricavano modelli morali? Una visione (più o meno consapevolmente) religiosa? Ovvero: se è stata creata da Dio, allora la natura è cosa buona e giusta. Nella vulgata, “una macchina perfetta”. (D’altra parte, l’essere umano è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, eppure è imperfetto, nasce addirittura con il peccato mortale – ma tralasciamo le contraddizioni delle Sacre Scritture. D’altra parte ancora, in Imperfezione l’evoluzionista Telmo Pievani spiega che quella naturale è una storia di imperfezioni che hanno funzionato, perché l’evoluzione agisce un po’ come un artigiano che si arrabatta con quel che ha).

Oppure l’autorevolezza deriva dall’idea che la natura sia immutabile, un sistema ordinato di leggi fisse, di meccanismi stabili, al contrario delle società, che sono invece sistemi precari? Ma l’evoluzione stessa contraddice la stabilità della natura! Forse allora è il terrore del caos: sappiamo che ogni giorno il sole sorgerà e questo ci placa (e anche se David Hume ha messo in discussione il principio di causalità – rivelando che per abitudine crediamo che domattina il sole risorgerà, non certo per la necessità logica che accada – nella quotidianità ce lo dimentichiamo).

Più che autorevole, agli occhi umani la natura dovrebbe sembrare paradossale. L’istinto degli animali è di proteggere la prole, ma i figli stessi possono essere uccisi o abbandonati, magari perché sono troppo deboli e prendersene cura metterebbe a rischio gli altri piccoli: in natura prevale la sopravvivenza della specie, non la sopravvivenza dei singoli. La natura, ammettiamolo, è una gigantesca, intollerabile contraddizione. Com’è possibile trarre modelli etici da qualcosa che prevede l’istinto di sopravvivenza per ogni essere vivente e nello stesso tempo progetta ogni essere vivente per morire?

All’origine del dolore c’è per me l’istinto di sopravvivenza umiliato dalla morte, dalla possibilità della perdita, dalla corruttibilità dei nostri corpi. All’origine della possibilità di compiere il male c’è per me l’istinto di sopravvivenza anche a scapito degli altri, mors tua vita mea. È quel che intende Rosa ne Le assaggiatrici quando afferma che il peccato mortale è di Dio. Avrebbe potuto dire: della Natura, in senso leopardiano. “Sei carnefice della tua propria famiglia, de’ tuoi figliuoli e, per dir così, del tuo sangue e delle tue viscere”, è l’accusa dell’Islandese alla Natura in una delle più famose Operette morali. Si può prendere a modello un simile controsenso? Un simile disordine, oso dire.

Ma il problema non è se l’ordine naturale sia ordinato o no. Il problema, conferma Leopardi nello Zibaldone, è che “il male è nell’ordine, che esso ordine non potrebbe star senza il male”, perché la natura prevede un ciclico avvicendarsi di creazione e distruzione.

C’è un momento in cui Rosa immagina i pensieri di un ufficiale delle SS. Calandosi nel suo punto di vista, dice: “Non si può piangere sulle esistenze interrotte di miliardi di individui a partire da sei milioni di anni fa. Non era forse questo il patto originario: che ogni esistenza sulla Terra dovesse interrompersi, prima o poi? Sentire con le proprie orecchie il nitrito sgomento di un cavallo strazia più del pensiero di un uomo sconosciuto, morto perché di morti è fatta la Storia”.

Il darwinismo sociale nazista accettava che la vita fosse sopraffazione del più forte sul più debole. Secondo il nazismo la cultura, e in particolare la morale della pietà diffusa dal cristianesimo, aveva snaturato l’uomo, inducendolo a una preferenza “controselettiva” per i deboli. Per il Reich, al contrario, era lecito e opportuno promuovere il programma Aktion T4, che sopprimeva malati incurabili e soggetti con disturbi psichici.

Ogni volta che qualcuno inneggia alla natura, ogni volta che ricorre alla natura per convalidare la sua visione del mondo, perdonatemi, ma io penso alla “legge del sangue” che così a fondo ha analizzato lo storico francese Johann Chapoutot; penso al governo biopolitico nazista, e per questo ho paura, per questo mi arrabbio. Nessun diritto può essere fondato sulla natura: il pericolo è l’erezione di recinti che escludono dal diritto alcune categorie, all’inizio magari solo simbolicamente, ma alla fine l’esclusione può diventare concreta, materiale. Nessuna società è mai immune da un simile pericolo.

La fede nella natura ha giustificato in quanto naturali diversi fenomeni aberranti, dalla schiavitù alla guerra al dominio maschile, fondato sulla “naturale” inferiorità intellettiva della donna. La fede nella natura considera contronatura le donne che scelgono di non diventare madri, o il suicidio, negando così il diritto di autodeterminazione a persone che, in condizioni di vita che loro stesse giudicano indegne (e chi altro potrebbe e dovrebbe giudicare la dignità di una vita se non chi la sta vivendo, ingabbiato nel proprio corpo?), desiderano porvi fine e per legge non possono.

Io credo che il punto non sia quando e se noi siamo contronatura. Il punto è che la natura è contro di noi. Non ne ha colpa, ma è contro di noi. Ci tradisce. E tradisce gli esseri umani più di qualunque altro essere vivente, perché loro sono gli unici a soffrire per la vita stessa, a nutrire un anelito conoscitivo, metafisico, che è inderogabilmente disatteso. Quel che la natura ha compiuto con gli umani è una specie di miracolo, scrisse il filosofo norvegese Peter Wessel Zapffe, ma si è rifiutata di riconoscerlo. “Siate infertili e lasciate la terra silenziosa dopo di voi”, esortò con spudorato antinatalismo.

Certe sere, seduta sul divano, mi capita di chiedere al mio compagno perché, secondo lui, la gente continui a procreare, accettando di dare alla luce un individuo mortale, una vita che la natura può spegnere da un istante all’altro, senza preavviso, senza ragione, accettando insomma di generare un amore immenso che può essere perduto, al prezzo di un dolore insopportabile.

Lui gira gli occhi, sbuffa, mi dice che se gli esseri umani avessero agito tutti secondo la mia logica, estrema e quindi paralizzante, il mondo si sarebbe estinto. Il mondo umano, obietto io. E aggiungo: che cosa ci sarebbe di male?

Non è perché abbia in odio l’umanità, tutt’altro. Nulla mi sta più a cuore dell’umanità. È perché, al limite ultimo del pensiero razionale, mi dico che se l’umanità deve finire, e se questa fine non l’ho né concepita né determinata io, quindi non ne sono colpevole, e neppure sono sicura che l’umanità stessa possa scongiurarla, allora cambia poco se dura un po’ di meno o un po’ di più.

La maggioranza delle volte però non mi spingo fino al limite ultimo del pensiero razionale. La maggioranza delle volte penso che l’essere umano ha inventato la cultura e quest’invenzione mi pare grandiosa. E sì, forse anche la cultura è un fatto naturale, se in modo istintivo l’essere umano l’ha prodotta, e se dallo sviluppo della cultura sono dipese e dipendono le sue sorti biologiche. E sì, ricordo bene che per Bruno Latour natura e cultura non sono opposte, né sono campi separati, la prima preesistente all’azione umana, l’altra prodotta dagli esseri umani, ma che sono intrecciate, e che non a caso fin dall’inizio noi creiamo ibridi. Lo ricordo da quando, una trentina d’anni fa, lessi Non siamo mai stati moderni chiusa nell’auto dei miei, perché era domenica, in casa c’erano ospiti e io avevo cercato un posto tranquillo in cui isolarmi.

Quando dico che alla natura abbiamo contrapposto la cultura, intendo che per la natura la vita umana non è più importante di quella di un virus o di un batterio, ma per la cultura sì. Non importa che sia fragile, che sia tutt’altro che indistruttibile: non è una questione di forza né di sopravvivenza della specie. Un giorno gli esseri umani hanno sancito che la vita loro e quella dei loro simili era un valore non negoziabile. Che ciascuna singola vita era irripetibile e irriducibile. Ecco cos’è la cultura per me. Ecco perché le sono grata.

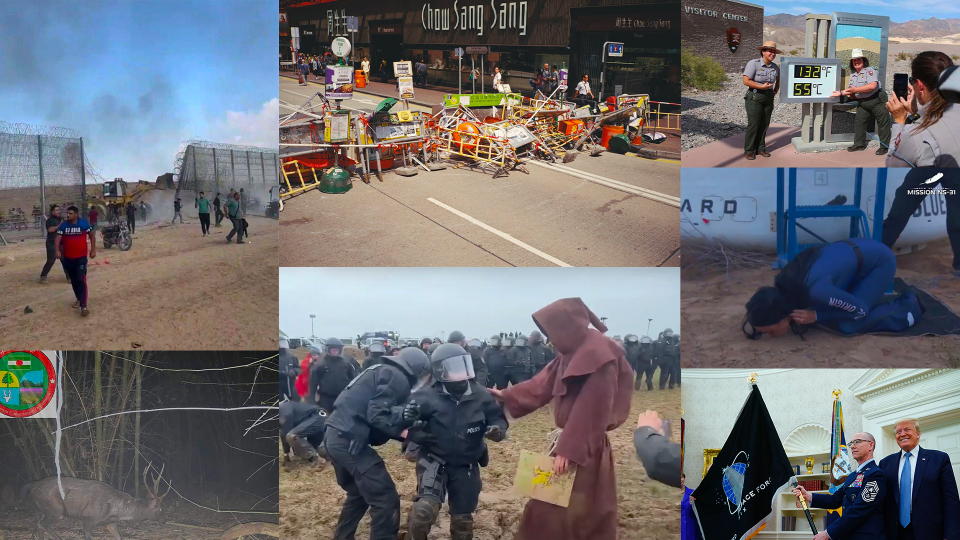

Oggi che le guerre in corso, le deportazioni di migranti, offendono di nuovo quel valore, non possiamo che ricordare una cosa banale eppure rimossa. Né il Bene né il Male esistono in natura, che si realizzino o no dipende dalle nostre decisioni politiche ed economiche, dalla maniera in cui, ancora una volta, alla cultura affidiamo il nostro destino.