A distanza di anni dal suo ultimo romanzo, Bret Easton Ellis torna con "Le schegge", un libro torbido, sensuale, paranoico. Con lui abbiamo parlato di questo e poi di Elon Musk, di Twitter, dell’adolescenza, dell’omosessualità come tratto identitario, delle emozioni che la musica evoca e dei suoi prossimi progetti – c’entra un mostro.

L’hotel in cui Bret Easton Ellis alloggia a Milano ha davvero poco di ellisiano. Non è sfarzoso, non è decadente, non è kitsch e non è minimal come il modernismo di certe ville californiane dove i suoi libri sono ambientati.

È un quattro stelle, molto centrale e con affaccio sul parco, ma dalla hall un po’ anonima, buia, con un receptionist un po’ affannato – lo si capisce: i clienti sono tanti e sembrano avere molta fretta con i loro ombrelli sgocciolanti – e un’area bar piccola e stretta che, come i bar tabacchi delle stazioni, non invoglia a sedersi. Mi dicono che il giardino è molto bello e accogliente, pieno di alberi, ma la giornata è malmostosa, piove a dirotto; si starà dentro.

Chissà se Ellis alloggia nella suite presidential, con la Jacuzzi in camera, i bagni in marmo o in pietra lavica, la vista sullo skyline di Milano – a dire il vero, skyline molto uniforme, poco eccitante.

Si immagina di sì, è pur sempre l’autore di Meno di Zero e American Psycho e il suo ultimo romanzo, Le schegge, edito da Einaudi, è quello del suo ritorno in grande stile, ci si punta parecchio.

Arriva dopo molti anni da Imperial Bedrooms, che è del 2010, ed è stato accolto da qualche dubbio – Ellis sarà ancora in grado di scrivere buoni romanzi? Nell’ultimo decennio Ellis è stato infatti: brillante e violento polemista, soprattutto su Twitter, e fustigatore dei liberal americani e dei Millennial (da lui simpaticamente ribattezzati “Generazione Inetti”); sceneggiatore di serie tv e film tra cui spicca The Canyons, diretto da Paul Schrader, spettacolare flop di critica e pubblico, per alcuni un cult; host di un podcast tutto suo, ascoltabile a pagamento. L’unico libro pubblicato in questo periodo è di non-fiction, Bianco, un po’ memoir, un po’ riassunto di queste cose che si è appena elencato. Ha l’aria di essersi molto divertito, Ellis, in questi anni, ma a leggere alcune sue dichiarazioni scrivere romanzi deve essergli mancato molto.

Puntuale, Ellis scende nella reception dell’hotel. È enorme: la testa, le mani, le Air Jordan. Indossa un tutone e caracolla, precedendomi, fino alla stanza dove si terrà l’intervista; è una piccola sala riunioni con tavolo al centro e televisore appeso alla parete; è tranquilla, si sta comodi ma l’atmosfera è quella di un meeting tra assicuratori o tra rappresentati di farmaci.

Lì dentro, la sua corporatura risulta ancora più massiccia.

Ellis sembra un po’ stanco, gli chiedo come sta. “Guarda, non sarò io a lamentarmi di un book tour, è bello, sono felice…” “Ma?” “Ma con tutte queste interviste, devi cercare di non dire sempre le stesse cose, è un po’ una performance…”

Questa della performance, dell’essere sempre sul pezzo e rilassati e cool, è anche una delle cose che affligge i protagonisti adolescenti de Le schegge. Bret (lo stesso Bret Easton Ellis, in uno spudorato gioco di specchi e sovrapposizioni tra autore e personaggio) frequenta l’ultimo anno di high school alla prestigiosa Buckley. Guida una Mercedes, vive in una bella casa con piscina a Beverly Hills – con i genitori che non ci sono mai, il Golden Retriever, la cameriera tuttofare di nome Rosa – e scrive il suo primo romanzo. I suoi amici sono i più popolari della scuola, la sua ragazza è la bellissima Debbie, ma intanto Bret fa sesso e intesse relazioni, di nascosto, con coetanei e uomini più grandi. Finge, ma forse non è l’unico in questo ultimo anno prima del college. Arriva poi un nuovo misterioso studente, Robert Mallory, a sconvolgere gli equilibri di questa recita. Sullo sfondo, un sadico serial killer chiamato il “Pescatore a strascico” da cui Bret finisce, a ragione, per ossessionarsi: e se fosse vicino – molto vicino, sempre più vicino – a lui e ai suoi amici?

Le schegge sono tutti i libri precedenti di Ellis avvolti in uno. “High school soap opera”, romanzo di formazione, thriller sexy, paranoico, morboso; pieno di bugie, sesso, sangue, penetrazioni e squartamenti, è anche, essendo un libro di Ellis, il solito riuscitissimo campionario di canzoni, film, brand, slang e tic dell’anno in cui è ambientato.

Ma rispetto agli altri suoi romanzi, qui Ellis ci dice: “Questa è una storia vera” ma, proprio perché ce lo dice, non gli si crede fino in fondo (e infatti il libro si chiude con la più classica delle formule in legalese: questa è un’opera di finzione, i personaggi sono il frutto dell’immaginazione dell’autore). Quasi tutte le opere di Ellis, d’altronde, si situano in quello spazio liminale tra quello che è accaduto, che non è accaduto e quello che potrebbe essere accaduto; raccontate in prima persona, con un’ambiguità che qui è particolarmente seducente.

Le schegge, tradotto bene da Giuseppe Culicchia, è valso l’attesa. Ellis ha scritto un meta-romanzo che dimostra, a chi lo considera superficialmente solo l’espressione di un dato momento culturale – “un compendio dei problemi sociali degli anni Ottanta” disse DFW di American Psycho –, quanto sia, al presente, uno dei talenti letterari più puri della sua generazione.

L: Finalmente è uscito Le schegge, il romanzo che da molti anni avevi in testa ma che non riuscivi a scrivere. Perché ora?

BEE: Non so perché ma a 57 anni, questa sensazione – Devo scriverlo! – ha iniziato a crescere, è diventata avvolgente.

E poi, certo, c’è stato il Covid, quello ha aiutato. Non che non avessi altri progetti: dovevo dirigere un film, avevo il mio podcast. Poi di colpo tutto si è fermato: ero da solo nel mio appartamento, non si poteva andare da nessuna parte. Nessun ospite per il podcast, nessun film da vedere.

C’era solo questa sensazione nostalgica legata a Matt Kellner e a Debbie Schaffer e a tutti questi personaggi del mio passato che stavano tornando in modo impetuoso.

E allora mi sono a messo a cercarli, invano. Non li ho trovati, a parte Debbie, che è sempre stata molto mondana e che, a differenza degli altri, aveva i social.

Ero ossessionato. E ho iniziato a pensare a quel romanzo che volevo scrivere nel 1982, quando avevo interrotto la stesura di Meno di zero. Quel libro che avevo provato a buttare giù, senza riuscirci, era Le schegge.

E poi ho realizzato qual era il problema, o almeno parte del problema, ovvero che avevo provato a scrivere Le schegge dal punto di vista di un diciassettenne. A raccontare era un diciassettenne che parlava come il protagonista di Meno di zero. Al presente, con quel presente lì e quella prima persona: vado alle scuderie, sono strafatto di coca, lo stereo passa un pezzo di Blondie. Nessun contesto, nessun retroscena. Poi ho capito! Mi sono detto: no, devi scriverlo adesso Bret, quarant’anni dopo, e una porta si è spalancata e in quella porta mi ci sono gettato per lavorare a tutte quelle cose che, d’improvviso, non potevo fare a meno di fare. Torna al passato. Non ambientarlo nel 1982. Deve svolgersi ora! Sei invecchiato, sei più maturo, vivi in un condominio a West Hollywood e non riesci a smettere di pensare a queste persone. Un memoir della tua adolescenza in una Los Angeles storicizzata.

Tutte queste emozioni che provavo a 17 anni e di cui volevo scrivere, ma raccontate dal Bret che sono adesso. Tutto questo è stato… come posso dire? Travolgente, ecco… mi ha travolto.

E quindi, un giovedì notte dell’aprile 2020, ho buttato giù due paragrafi di getto. Erano i paragrafi in cui si dice che le storie possono ferire gli altri, che scrivere può far male alle persone. Ed è su questo che il libro doveva essere, ma non c’era ancora nulla di strutturato. Il giorno dopo ho scritto altre 14 pagine e le parole sono venute da sole.

Dici: le storie possono ferire gli altri. Tu hai ferito qualcuno?

Il dolore causa altro dolore e spesso è questo dolore che mi porta a scrivere un romanzo.

Credo di aver fatto male a un po’ di persone e anche per questo avevo questa impellenza di scrivere Le schegge. Fingevo di essere il ragazzo di Debbie Schaffer, che mi stava proteggendo, che stava proteggendo quello che ero in realtà, perché lei era super popolare ed era – come dire? – una specie di muro dietro cui nascondermi.

E sono stato ferito anch’io, certo, da Ryan Vaughn. E poi non ho mai capito davvero, nel profondo, Matt Kellner; e una delle mie migliori amiche era innamorata di Thom Wright, ma anche io era innamorato di Thom Wright e lui non ne aveva la più pallida idea! Insomma, cose così, da soap opera; quel 1981 è stato davvero un anno melodrammatico, e quel melodramma è tornato, a distanza di anni.

A 17 anni ero un affabulatore, mi inventavo le cose, ero pettegolo e già incline a raccontare storie; ero anche molto frustrato perché stavo realizzando di essere gay e ai miei amici etero le cose andavano molto più lisce, la società sembrava più disposta ad accogliere quelli come loro rispetto a quelli come me. Mi faceva incazzare. L’unico anno della mia vita in cui sono stato incazzato o infelice per la mia omosessualità… vabbè forse non l’unico, ce ne sono stati altri probabilmente. Prima o dopo non ho mai avuto problemi con la mia omosessualità. Il fatto di essere gay non era la cosa principale nella definizione della mia identità, io non ero e non sono la mia omosessualità. Ma quell’anno è stato così faticoso… e poi è tutto passato quando sono andato al college.

Quando tutte queste cose sono successe, ho accantonato Meno di zero per scrivere Le schegge. Poi, visto che non riuscivo a scrivere Le schegge, sono tornato su Meno di zero.

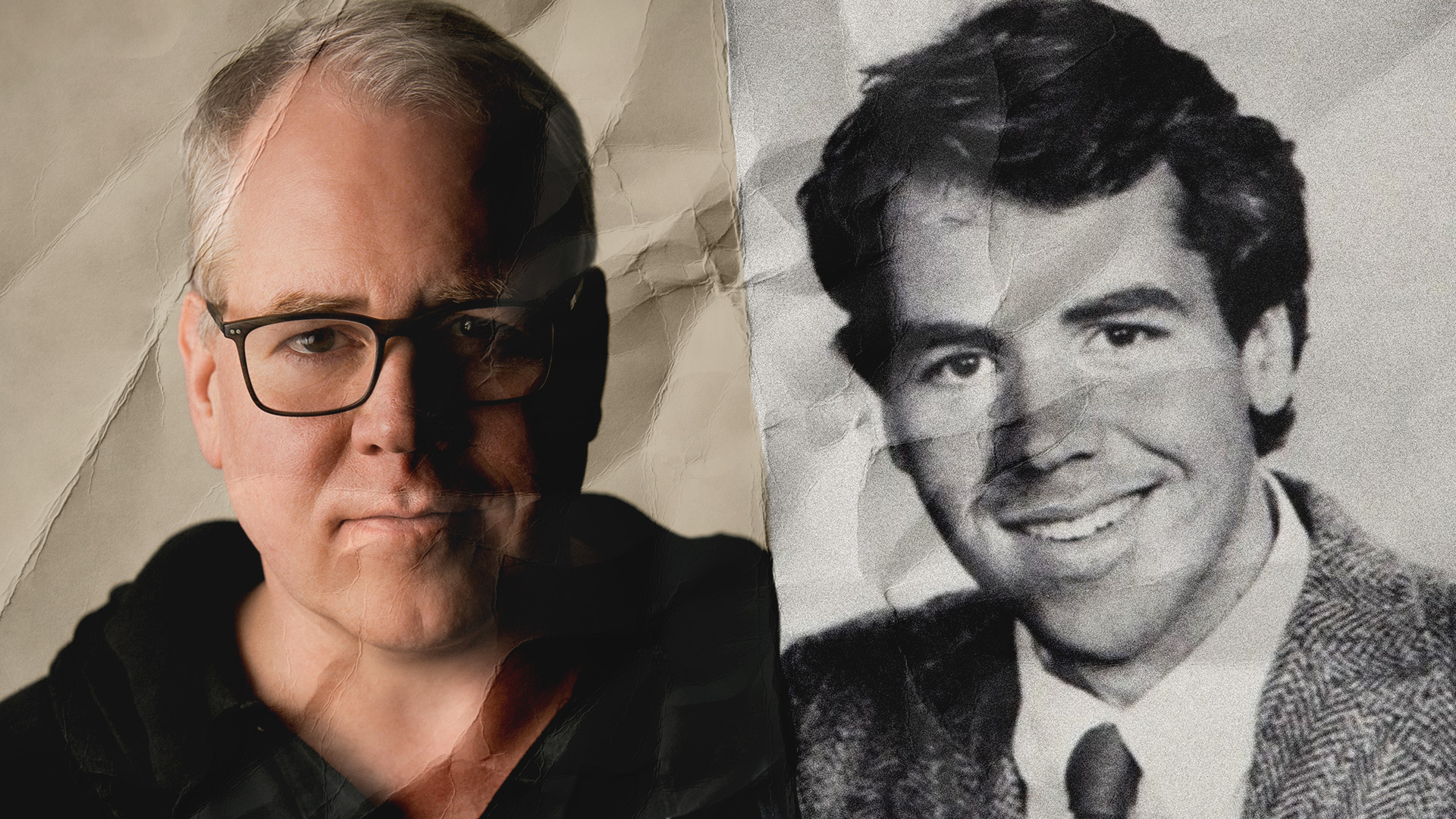

A sinistra: © Casey Nelson; A destra: © Bret Easton Ellis, 1982 yearbook photo from the Buckley School, Sherman Oaks, California.

Uno scrittore importante del novecento italiano, Alberto Arbasino – che ai tempi ha anche scritto di Meno di zero – pur essendo gay non ha voluto che quell’aspetto diventasse troppo caratterizzante per la sua identità, anche di scrittore – e in comune con te aveva anche questa capacità di ritrarre il contemporaneo, i brand, gli oggetti culturali, gli slang, una certa idea di alta società.

Le schegge mi sembra il romanzo più gay – e torbido – che hai mai scritto. In un certo senso, anche se tu non ti fai definire dalla tua omosessualità, questa è una parte molto importante del libro.

Sì, è un libro molto gay e lo è in tanti modi diversi. Anche in un senso negativo. In casa editrice, in molti dicevano che stavo facendo un ritratto molto negativo dell’omosessualità.

E quindi? Qual è il problema? Ma bene, dico io: ce ne servono di più, di ritratti negativi! Come se poi [essere gay] fosse solo una cosa positiva! C’è anche uno sguardo molto critico nei confronti della cultura in cui vivevamo, quelli in cui siamo cresciuti. Alla Buckley non c’erano “gruppi gay”. Nessuno aveva fatto coming out. Era così e basta: i tempi erano quelli.

E, allora, quando ero ragazzo, tutto questo mi faceva stare male. E mettevo in atto questa pantomima, ero un bugiardo.

Perché nascondere a tutti questo aspetto della tua personalità è una cosa da bugiardi. Ed è una cosa molto frustrante, anche. Devi affrontarla questa roba, a un certo punto devi affrontarla. E Le schegge è la “origin story” di questo processo.

Ma poi nella mia vita c’erano tante altre cose che avevano più valore per me della mia identità sessuale. C’era l’arte, c’erano i libri, la musica, i film e c’era, ovviamente, il sesso. Al sesso ci pensi di continuo, come fai a non volerlo fare o a non parlarne? E in questo libro sentivo che stavo scrivendo delle prime tre persone con cui ho fatto sesso nella mia vita: Matt, Ryan e Debbie. E volevo scriverne nel modo più onesto possibile, riportare tutti questi ricordi di me arrapatissimo che mi tiravo una sega tutte le mattine, sempre col cazzo duro, sempre a masturbarmi. Mi sembrava un ritratto fedele e onesto dell’adolescenza maschile. E mi sono dovuto sorbire le prediche di chi diceva che nel libro c’erano troppe seghe, troppe scopate, troppo… troppo cazzo.

Ma non è mai troppo! Il sesso, il cazzo, le seghe…

No infatti, non è mai troppo. E poi dipende anche (ma non solo) dai tempi.

Ad esempio, in questo periodo sto leggendo un romanzo di Edith Wharton. Non ci dovrebbe essere troppa fica o troppo cazzo nel libro, perché a quei tempi c’era una certa repressione della sessualità. Eppure, in un certo senso, il sesso c’è comunque, è dappertutto, permea il libro, le sue atmosfere.

“Sì, è un libro molto gay e lo è in tanti modi diversi. Anche in un senso negativo. In casa editrice, in molti dicevano che stavo facendo un ritratto molto negativo dell’omosessualità. E quindi? Qual è il problema? Ma bene, dico io: ce ne servono di più, di ritratti negativi!”

A me sembra che non solo i personaggi gay siano obbligati a fingere: ne Le schegge quasi tutti indossano una maschera, mentono, recitano una parte nella socialità. Nel libro, Susan dice a Bret di resistere, che è quasi finita, che [questa recita] durerà solo per un altro anno.

Verissimo, per me è stato così: ho indossato una maschera.

E non è questo un tratto dell’adolescenza? Fingere di essere qualcosa che non sei finché non puoi più smettere di fingere?

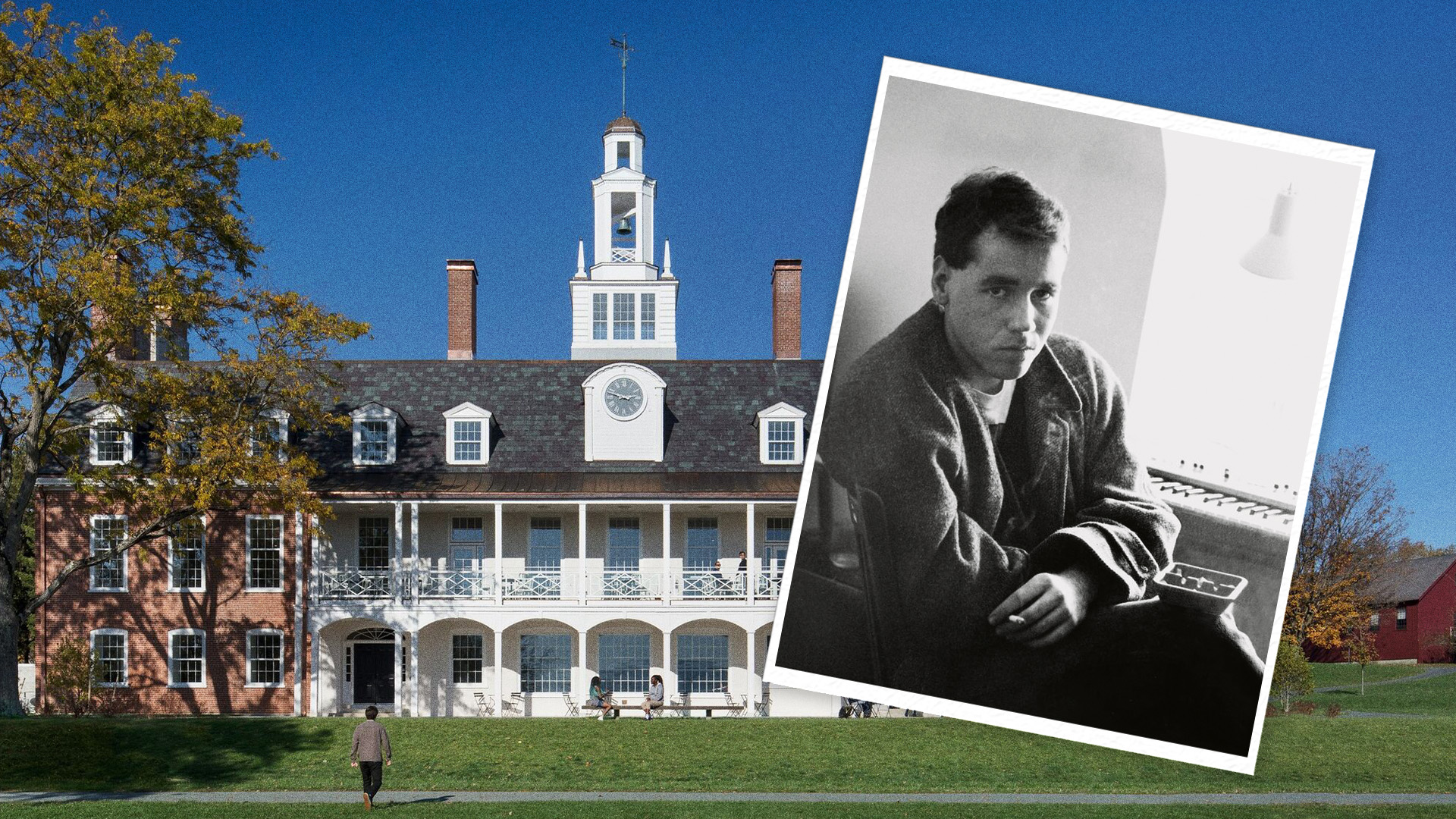

Non lo so bene. Una cosa divertente è che, quando mi sono diplomato e sono andato al Bennington College per iniziare la mia carriera da scrittore, avevo 18 anni. Il Bennington College è in Vermont e lì, a 3.000 chilometri da Los Angeles, poteva cominciare la mia vita sessuale, la mia vera vita sessuale, intendo – prima avevo avuto solo fidanzate.

Piacevo alle ragazze, ero circondato da ragazze e io volevo solo ragazzi! E per qualche ragione, arrivo al Bennington College e… tutte le ragazze vogliono scoparmi! E non ci sono ragazzi davvero disponibili o che trovo sexy. Quindi eccomi in questa assurda situazione per cui sono circondato da ragazze, di nuovo!

E dopo il primo anno di college – finalmente! – mai più, basta. Ma poi… mmmh non so, è difficile rispondere a questa domanda. So di certo che l’anno tra i 17 e i 18 è stato bello difficile per me. A Debbie Schaefer ho confessato tutto, le ho detto la verità, le ho fatto vedere i miei diari, le ho raccontato di me e Ryan. Per lei è stato uno shock, era incazzata. Pensava fosse una fase, che sarebbe passata. Non è passata. Ma siamo rimasti amici, siamo andati al ballo di fine anno assieme. Insomma non è stato tragico come il finale di Le schegge, comunque, capisci, qualcosa tra noi si è rotto, ma siamo sopravvissuti.

C’è un pezzo uscito su Esquire, un pezzo molto lungo che ho passato una notte intera a leggere, come ossessionato, sul Bennington. È un pezzo composto da frammenti e citazioni tue, di Donna Tartt, di Jonathan Lethem e degli altri che hanno frequentato il college. Pieno di pettegolezzi, di droga, di sesso, di aneddoti. A quanto pare tu eri davvero un playboy, piacevi a tutte. Sembravate divertirvi parecchio…

Molto divertente, molto assurdo, molto inaspettato. Penso anche che quell’articolo non sia venuto come l’autrice voleva, per questo poi ne ha fatto un podcast lungo 14 ore, più approfondito, che scavava più a fondo, a differenza di quel pezzo che era molto gossiparo, pettegolo, pieno di droga e sesso – non che non fosse vero, anzi, però l’articolo era molto pruriginoso. Poi sì certo, ci siamo divertiti, eravamo molto giovani ma era tanto tempo fa, prima che arrivasse l’AIDS. È stata una stagione breve.

Tornando a Le schegge, alcuni dei momenti più riusciti del romanzo sono quelli in cui analizzi e dissezioni canzoni di quel periodo, canzoni a cui tu conferisci un ruolo narrativo. C’è ad esempio una scena in cui Bret sta guidando in piena notte la sua Mercedes tra i canyon di Los Angeles e ascolta in loop Nowhere girls dei B-Movie; Bret si guarda dall’esterno, come se fosse il protagonista tormentato, introspettivo e cool di un film e la canzone per lui diventa la colonna sonora di questo film; poi Bret comincia a pensare al serial killer che lo ossessiona e la canzone diventa tappeto sonoro di questa angoscia. È una scena davvero ben costruita, con questo diciassettenne che prima si fa un film nella testa e poi viene sopraffatto dall’ansia. La canzone è perfetta, anche perché il ritornello dice “Nowhere girl, because you prefer to hide”, condizione che si attaglia a Bret. Come hai scelto le canzoni e i momenti musicali del libro?

Emozioni. Memoria ed emozioni. Nulla di troppo intellettuale o sovrastrutturato.

Già nelle prime bozze de Le schegge c’era questo posto su Melrose Avenue che si chiamava The Space. Ci andavamo nel 1981. C’erano delle stanze che proiettavano video. I video musicali erano questa cosa nuovissima! Mtv sarebbe nata quell’anno. Noi andavamo in questo club a bere drink e a guardare video, in sostanza. E volevo tantissimo scrivere della prima volta che ci ero stato e delle canzoni che avevo ascoltato: Kids in America, gli Split Enz. C’erano questi ricordi; soprattutto c’erano un paio di queste canzoni che erano molto importanti per definire quel tipo di approccio che stavo cercando: il torpore come emozione. Il torpore non era qualcosa di piatto, era un’emozione, proprio come la felicità, come l’eccitazione, la tristezza. Volevo già esplorarlo in Meno di zero e riuscivo a trovarlo in alcune cose, come le copertine dei dischi, o in certi video o nelle pubblicità, nella musica.

Tutto nasce dai miei ricordi… alcune delle canzoni che ci sono nel libro sono esattamente come me le ricordavo a una festa, altre erano trascritte sui miei diari di allora.

Non è stato un processo iper-intellettualistico, le ho scelte in modo molto naturale: a un tratto queste canzoni sono apparse.

Anche Vienna degli Ultravox?

Credo che Vienna ritorni così spesso nel corso del libro perché ha un significato speciale per Bret, così come ce lo aveva per me allora. Ma non ho mai pensato: Ok, questa canzone deve stare qui perché deve simboleggiare questo o quell’altro.

[D’improvviso, come avesse avuto una rivelazione]

Gli Icehouse, gli Icehouse! Mi ricordo che sono seduto in macchina con un’amica e stiamo ascoltando gli Icehouse. Come nel romanzo. Ma nel romanzo il contesto è diverso perché qualcuno è appena stato ucciso ed è a quello che Bret sta pensando.

Ora che mi ci fai pensare forse gli Icehouse sono lì per un motivo, ma comunque sì, tutto nasce dalle mie esperienze.

Quindi sono solo io che iper-intellettualizzo questa cosa…

Lo faccio anch’io quando leggo, continuamente. Che quelle cose ci siano o no, vederle fa parte del gioco, è divertente.

Pure se siamo di generazioni diverse, anche per me Vienna degli Ultravox è stata una canzone molto amata nell’adolescenza; assieme gelida, malinconica, minimalista, melò. La prima volta che l’ho ascoltata ero in un club qui a Milano, ricordo l’euforia quando partiva il falsetto del ritornello. Provi ancora sensazioni così intense ascoltando musica?

No, no, no. Non è più la stessa cosa, è anche molto raro che io, ascoltando canzoni nuove, ne sia elettrizzato come con la musica che ascoltavo a 16 o 17 anni.

Penso che siano quelli gli anni in cui la musica ci parla e ha un impatto davvero forte su di noi. Continuo però ad ascoltare un sacco di musica, il mio ragazzo è musicista. Cerco di stare al passo, ascolto di tutto e c’è un sacco di roba che mi piace: dall’ultimo album di Kendrick Lamar al country di Ashley McBride, fino al pop giapponese. Ah e poi c’è questa band neozelandese, The Beths, li sto ascoltando molto in questo periodo. Quindi sto sul pezzo ma non amo più la musica in quel modo: quando ero ragazzo, la musica faceva da colonna sonora alla mia vita, la ascoltavo sul walkman, in macchina, mentre facevo i compiti, alle feste, dappertutto, in ogni momento e in modo totalizzante. Non è più così.

Come per i tuoi personaggi, la musica è una condizione dell’adolescenza, è un’emozione…

Mi è venuto in mente che una volta sono andato al The Space con la mia ragazza e, mentre stavamo percorrendo il corridoio che porta al club, parte Rapture di Blondie. Pazzesco, non me lo dimenticherò mai. Mi era sembrato così… strano e perturbante. È il 1981, siamo in un posto semideserto su Melrose, apriamo le porte, c’è questo corridoio lunghissimo, il buttafuori alle nostre spalle e parte Rapture. Come fai a non volerne scrivere? Era una cosa così semplice e così intensa: non è che ho pensato Ah certo Rapture significa distanza, ma certo qualcosa significa.

Nel libro gli adulti sono sempre in secondo piano; sono ubriachi o sotto farmaci, assenti, repressi o in cerca di ragazzini da scopare. Sono figure il più delle volte inutili…

Non così inutili, dai. Certo, non credo ci sia qualcuno della mia generazione che si sia mai lamentato della mancanza degli adulti nella sua vita e della loro scarsa supervisione. La loro assenza è stata utile a farci crescere, a farci diventare grandi. Il mondo in cui vivevamo era un mondo fatto dagli adulti per gli adulti.

Non c’erano centinaia di canali tv con i cartoni, i film d’animazione e gli show per bambini.

Non esisteva una “cultura dell’infanzia”, c’era solo quella degli adulti. E noi per questo volevamo crescere in fretta. Dicevo a mia madre “Io esco, vedo gli amici” e lei “Sì sì ok”; non è che se ne curasse poi tanto, non mi controllava molto.

Nessuno mi ha mai chiesto “Tesoro, cosa vuoi per cena? Preferisci questo o preferisci quello?”; no, era un mondo per adulti e noi volevamo farne parte, volevamo entrare in questo mondo di sesso, cocktail party, volevamo fare soldi, essere indipendenti.

E i nostri genitori non erano cattivi, non erano nostri nemici. Semplicemente, le cose funzionavano così.

I miei avevano i loro problemi, poi divorziarono, mio padre era un alcolizzato, ma per quanto riguarda le loro disattenzioni genitoriali, il fatto che fossero assenti non era poi un gran problema. E magari persone più giovani pensano: “Ommioddio, certo! Ecco il problema!” Ma quelli della Gen X non la pensavano così, quelli della Gen X pensavano, “Fico”. Ci hanno lasciati da soli con i nostri device, abbiamo imparato a cavarcela senza di loro e poi… e poi quelli della Gen X sono diventati genitori tremendi. [N.d.R.: ride] È così: pessimi.

I Boomer non erano poi così male.

Il tuo podcast è stato un po’ anche un laboratorio per il libro. A partire dal 2020 hai cominciato a leggere lì alcune parti di Le schegge, a puntate, un po’ come Dickens o Balzac nell’era del feuilleton, avendo così la possibilità di testare le reazioni del pubblico. Hai cambiato qualcosa del libro grazie a questo processo?

No, non ho cambiato nulla. La prima versione de Le schegge che avevo in mente nel 1982 e quella che si può leggere adesso sono identiche per trama, eventi, arco narrativo. Tutto doveva cominciare alle stalle, con Bret che guida fino a Malibu per vedere questo nuovo cavallo. Il libro doveva finire prima con un grande combattimento all’arma bianca, poi con lo svelamento della verità sul morso che Bret ha sul braccio; e poi con Bret che lascia la scuola nel 1982. Insomma, comunque c’era già tutto.

Ma non era pensato per diventare un podcast. Ho iniziato a scriverlo nell’aprile del 2020 e poi il primo capitolo era pronto nel settembre del 2020, quando c’era il Covid – non c’erano film di cui parlare, non c’erano ospiti per il podcast, che si poteva fare?

Così ho detto al mio produttore: “Ma se trasformassimo in una serie il libro che sto scrivendo?”

Se non ci fosse stato il Covid, se avessimo potuto avere ospiti in quel periodo, le due cose non si sarebbero sovrapposte: avrei fatto il podcast e avrei scritto il romanzo.

Io ci ho giocato un po’ su, dicendo “Ehi, guardate che queste cose mi sono accadute davvero” e le persone ci hanno creduto, così siamo andati avanti a leggere il libro per un anno. Ogni puntata cominciava con un capitolo.

Alla fine, le persone sono impazzite, sono aumentate le iscrizioni, è stato molto divertente.

E ho pure pensato, ma sai cosa? Così funziona! Questo non deve essere per forza un libro, può essere un podcast! Non avevo ancora mostrato il manoscritto alla mia agente, l’ha scoperto da sola.

Però poi ci sono stati problemi con la mia casa editrice; avendo loro il diritto di prelazione… vabbè è una storia lunga e un po’ noiosa…

Capisco. Leggendolo ho pensato che i monologhi di Bret, per voce e ritmo, fossero perfetti per il formato podcast.

Esatto. Questo perché il libro è una “confessional novel”, una sorta di autodifesa. Questa è la mia storia e così via…

“Nessuno mi ha mai chiesto ‘Tesoro, cosa vuoi per cena? Preferisci questo o preferisci quello?’; no, era un mondo per adulti e noi volevamo farne parte, volevamo entrare in questo mondo di sesso, cocktail party, volevamo fare soldi, essere indipendenti”.

Tu sei stato un utente molto attivo su Twitter.

Lo sono stato, è vero. Molti anni fa.

Era quasi un genere letterario.

Lo era.

Ed eri molto bravo a farlo.

A volte sì, a volte non così bravo.

Ma a volte eri bravo. E sembravi divertirti molto.

Mi sono divertito immensamente, sì. Finché non mi sono divertito più, finché non è diventata un’altra cosa; cioè quando ho iniziato a vedere i lati negativi di Twitter e le persone hanno iniziato a sentirsi offese. Offese! Dai tweet! Capisci, credevano che Twitter fosse la realtà, non una sorta di spettacolo di stand up comedy o un passatempo creativo. Prima potevi dire cose anche orribili, poi le persone hanno iniziato a utilizzare quelle cose per punire quelli che facevano battute, in una gara a chi era più retto e moralmente integro. E contro questa roba mi sono battuto per un po’, poi basta, ne sono uscito.

Ora il mio profilo Twitter lo gestiscono dei ragazzini che lavorano per la mia casa editrice e il mio podcast. Non uso più Twitter, è ancora sul mio feed ma ogni volta che ci vado percepisco un’aria tossica, rabbiosa, che non voglio respirare.

E ora, senza Twitter, sei più felice.

Molto più felice. Ma nel 2009/2010, quando mi rendevo ridicolo scrivendo cose offensive da ubriaco, mi divertivo un sacco. Ma poi le persone hanno cominciato a perdere il lavoro, a fare battute sull’AIDS o robe del genere e d’improvviso tutti sono diventati isterici. Twitter è diventato un posto orrendo, non c’era più nessuna buona ragione per restarci.

Non è nemmeno un granché per vendere il podcast o altro. Ci sono posti migliori dove farlo: Instagram, Facebook.

Twitter lo usano in pochi. Se guardi i numeri, quante persone ci sono al mondo e quante sono su Twitter, credo 300 milioni, ti rendi conto che non sono un granché. Credo che Elon Musk stesse davvero cercando di fare una cosa giusta liberando Twitter da un regime di censura con il quale sono fortemente in disaccordo e che pensavo facesse schifo.

Credo non sia facile dirigere Twitter ma capisco il suo impulso a comportarsi così, a cercare di cambiarlo. Ma non credo che, arrivati a questo punto, una volta che ci sono tutte delle regole già codificate e le cose vanno in un certo modo, sia possibile riparare Twitter.

Twitter andava gestito come il selvaggio West, dove le persone dicevano il cazzo che gli pareva e a nessuno fregava nulla.

Ma è diventato un mezzo, purtroppo, molto politicizzato, il 90% delle cose che si pubblicano lì sono di politica. E a me della politica non interessa nulla, niente di niente.

Se ci fosse un premio Pulitzer per il miglior tweet o status Facebook, io lo darei a Paul Schrader…

Oh, Paul Schrader è bravissimo sui social.

Bravissimo, sì. Scrisse su Facebook una recensione perfetta di Song to Song di Terrence Malick: “Se si potesse fotografare l’urina che sgocciola incontrollabile dal pene di un vecchio, si avrebbe un film dal titolo Song to Song”. Qual è il tuo preferito, tra gli status che hai scritto?

Non lo ricordo bene, ma è il mio tweet più famoso. Com’era? Porta la coca adesso! Ho dimenticato il resto [N.d.R.: è questo]. Pensavo di stare messaggiando con il mio ragazzo e invece stavo twittando che volevo cocaina.

E l’ho twittato per 400.000 follower alle tre e mezza del mattino, sbronzo. Porta la coca adesso! Ero davvero ubriaco. Però non so, non so davvero se ho un tweet preferito. Non ho mai guardato a Twitter in quel modo, non ci ho mai pensato troppo. Lo vedevo come un modo per passare il tempo quando ero un po’ sbronzo, per fare recensioni di film, un mezzo spontaneo.

A proposito di Paul Schrader, con cui hai realizzato The Canyons, volevo sapere come procede il tuo rapporto con il cinema. Un po’ come Stephen King, di cui tu sei grande ammiratore, il tuo percorso nel cinema è stato abbastanza complicato. Lui ha diretto un solo un film, Maximum Overdrive, un flop totale, funestato da un processo produttivo disastroso. Tu invece mi dicevi prima che eri finalmente molto vicino a girare il tuo primo film da regista, cosa di cui parli anche in Bianco. Da grande amante del cinema, è una cosa a cui sembri tenere molto. A che punto sei?

Ne stiamo parlando. Il denaro per girarlo ce l’abbiamo quasi tutto e anche la star principale c’è.

Solo che c’è stato il Covid e tutto è stato rimandato di tre anni. Mettici poi anche lo sciopero a Hollywood, che non è ancora finito. [N.d.R.: al momento della pubblicazione di questa intervista lo sciopero è finito].

Ma la settimana scorsa abbiamo fatto delle riunioni per discutere del mostro – è un horror e quindi c’è un mostro. Eravamo lì per parlare dell’aspetto del mostro – quale design è il migliore, quale possiamo permetterci. Sono ormai quasi cinque anni che siamo in ballo.

Nel frattempo, ho diretto una web serie, un po’ di spot in Europa, mi sento pronto.

Nel 2006, quando stavo per girare The Informers, ho scoperto che un sacco di grossi attori non amano i registi esordienti; non vogliono lavorare con un novellino. Era un bel problema, così mi dissi: ok, allora prima farò un po’ di pratica.

Quindi mi sono fatto un portfolio, un reel e così via. Solo che poi tutti i film che volevo girare, che avevo scritto, sono andati ad altri. Le mie sceneggiature sono finite nelle mani di gente che non volevo assolutamente le girasse, però così è Hollywood. Prendi Todd Field, il regista di Tár, con Cate Blanchett. L’ultimo suo film era del 2006, credo; si chiamava Little Children, la protagonista era Kate Winslet. Dopo quello, stop. Tár è uscito nel 2022 e prima tutti i film che sembrava dovesse dirigere sono naufragati, uno dopo l’altro. E in uno c’era Leo [N.d.R.: DiCaprio], in un altro Gosling! Stava anche per girare una serie per Showtime tratta da Purity di Franzen, con Daniel Craig come protagonista, era tutto pronto e poi non se n’è fatto più nulla.

Questo accade il 90% delle volte a Hollywood. Io sono rimasto incastrato in un bel po’ di questi progetti.

Ma sono fiducioso: stiamo preparando il film e forse andrà in porto. O forse no.

Oltre ai film e alle canzoni, nei tuoi libri, e anche ne Le schegge, i brand sono molto presenti: Ralph Lauren, Mercedes, Porsche, Ray-Ban. Se ambientassi un romanzo nel 2023…

… Ambientare un romanzo nel 2023? No no, non ho nessuna intenzione di farlo… come si fa? Ci sono questi [N.d.R.: solleva il telefono]. Non si possono scrivere romanzi se ci sono questi. Quindi no grazie, non credo lo farò.

Ne parlavo con Quentin Tarantino. Dopo aver letto Le schegge, mi ha detto: “Non è fantastico che a quei tempi non ci fossero gli iPhone? Perché se ci fossero stati, il libro sarebbe finito dopo 10 pagine”. È vero. E mi ha detto che il suo prossimo film sarà ambientato nel 1978 o nel 1979. Sarà il suo ultimo film, dice. Così come io penso che Le schegge sarà il mio ultimo romanzo.

Mai dire mai perché credevo che il mio ultimo sarebbe stato Lunar Park, poi Imperial Bedrooms. Quindi boh, chi può dirlo. Ma adesso non ho in mente un altro romanzo… tu però mi stavi per chiedere una cosa…

Mi hai già risposto, in un certo senso. Volevo chiederti: se ambientassi un romanzo nel 2023, cosa che mi pare di aver capito che non farai, che ruolo avrebbero i brand…

Non avrebbero nessun ruolo, certo, perché non scriverò un romanzo ambientato nel 2023… no, no.