Francesco Pecoraro

La città e l’ansia

08 Settembre 2023

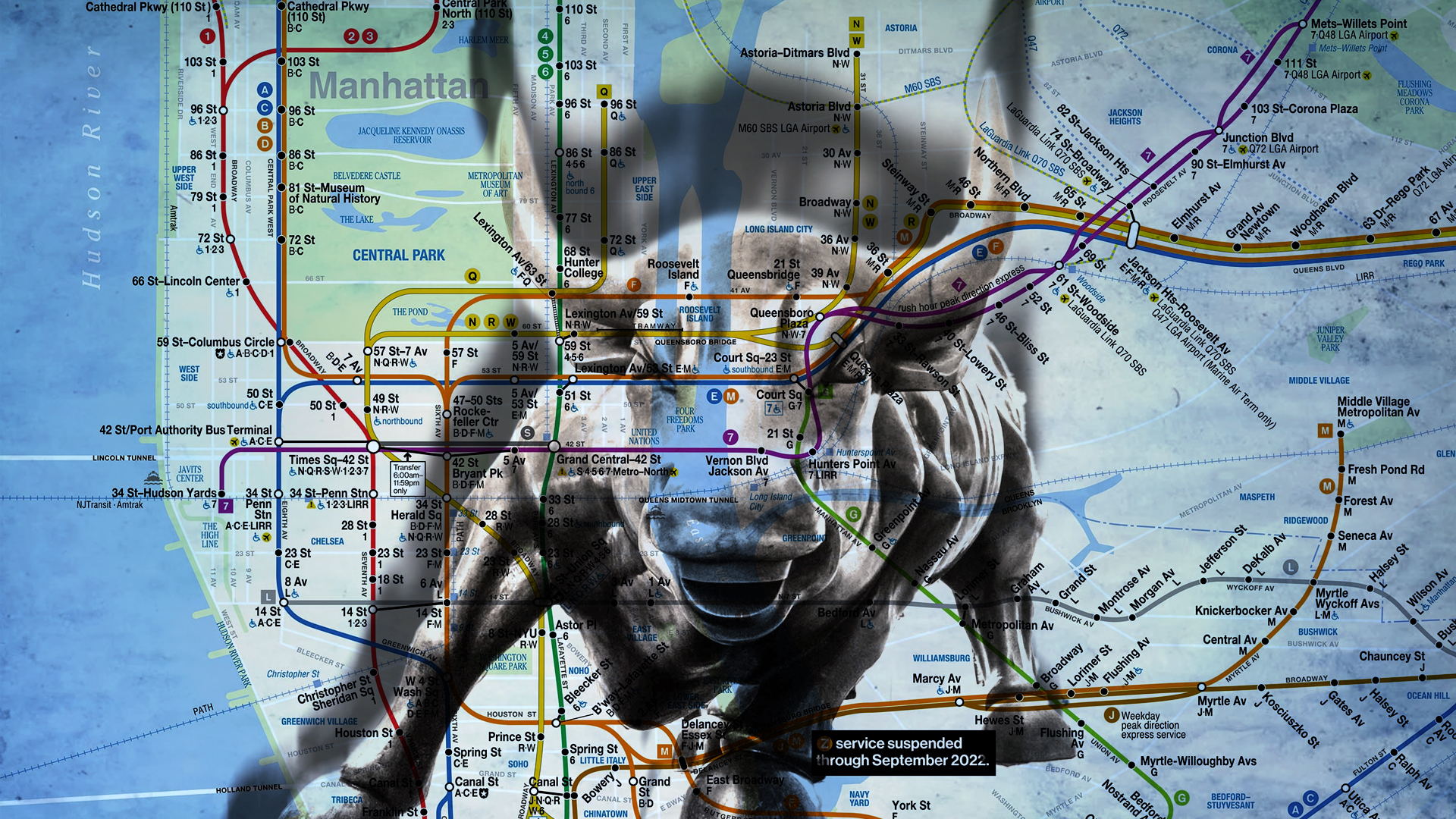

La forma di certe metropoli somiglia in maniera sinistra a quella della nostra psiche: è per questo, forse, che perdendoci nel delirio urbano, ci capita di essere presi dal panico e di sentirci riconosciuti.

La città e l’ansia

Francesco Pecoraro

Francesco Pecoraro è architetto, poeta, scrittore. Il suo ultimo libro si intitola Solo vera è l’estate (Ponte alle Grazie, 2023).

newsletter

Le vite degli altri

Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.

La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.

Contenuti correlati