Mariachiara Rafaiani

Storia della mia fibromialgia

10 Aprile 2024

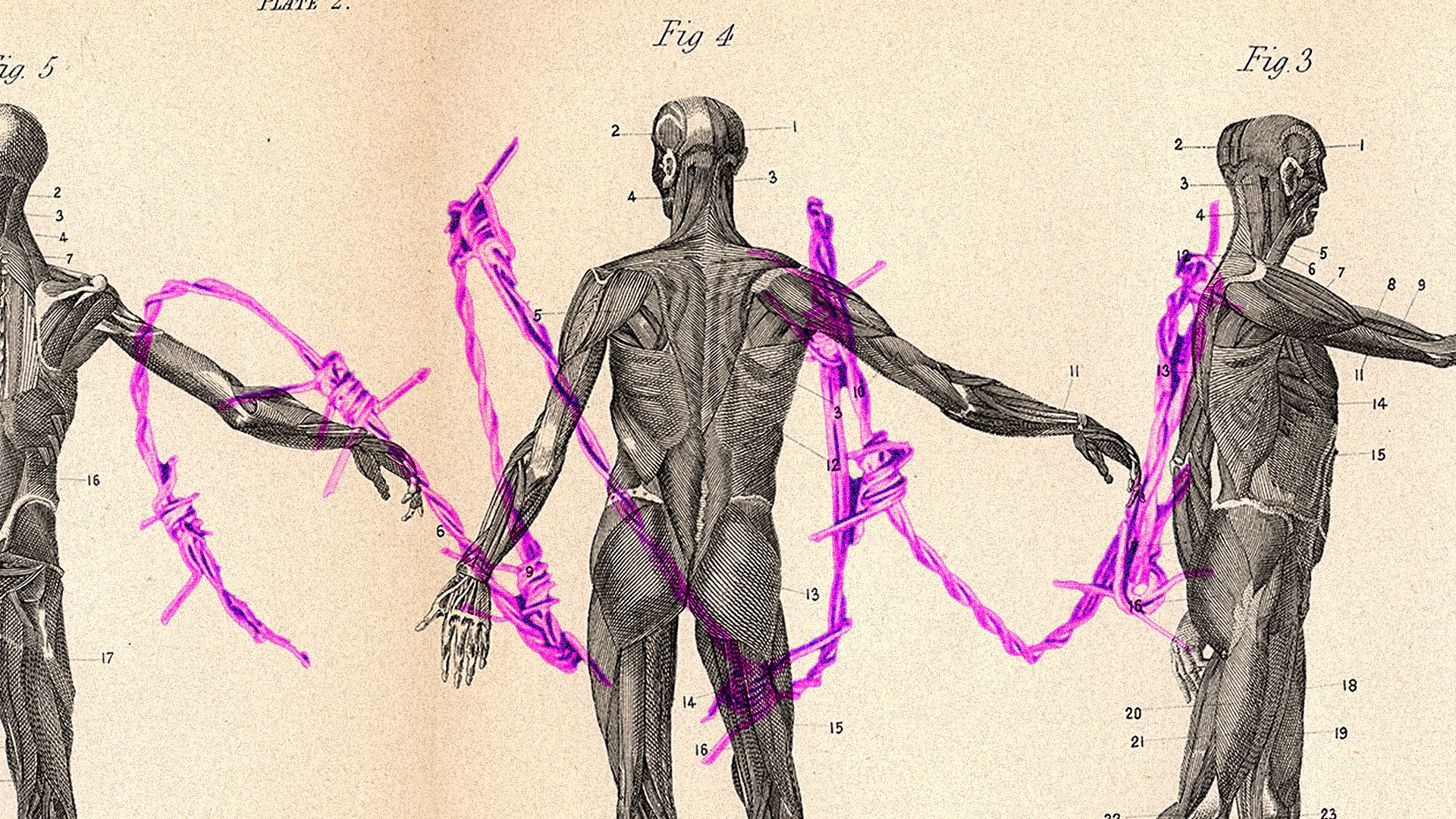

La fibromialgia è una sindrome cronica e dolorosa. In Italia, chi ne soffre, si aspetta una cura e il sostegno delle istituzioni.

Mariachiara Rafaiani

Mariachiara Rafaiani è ricercatrice in letteratura latina e collabora con diverse riviste. A gennaio 2025 è uscita per Tlon la sua nuova raccolta poetica dal titolo L’ultimo mondo.

newsletter

Le vite degli altri

Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.

La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.

Contenuti correlati