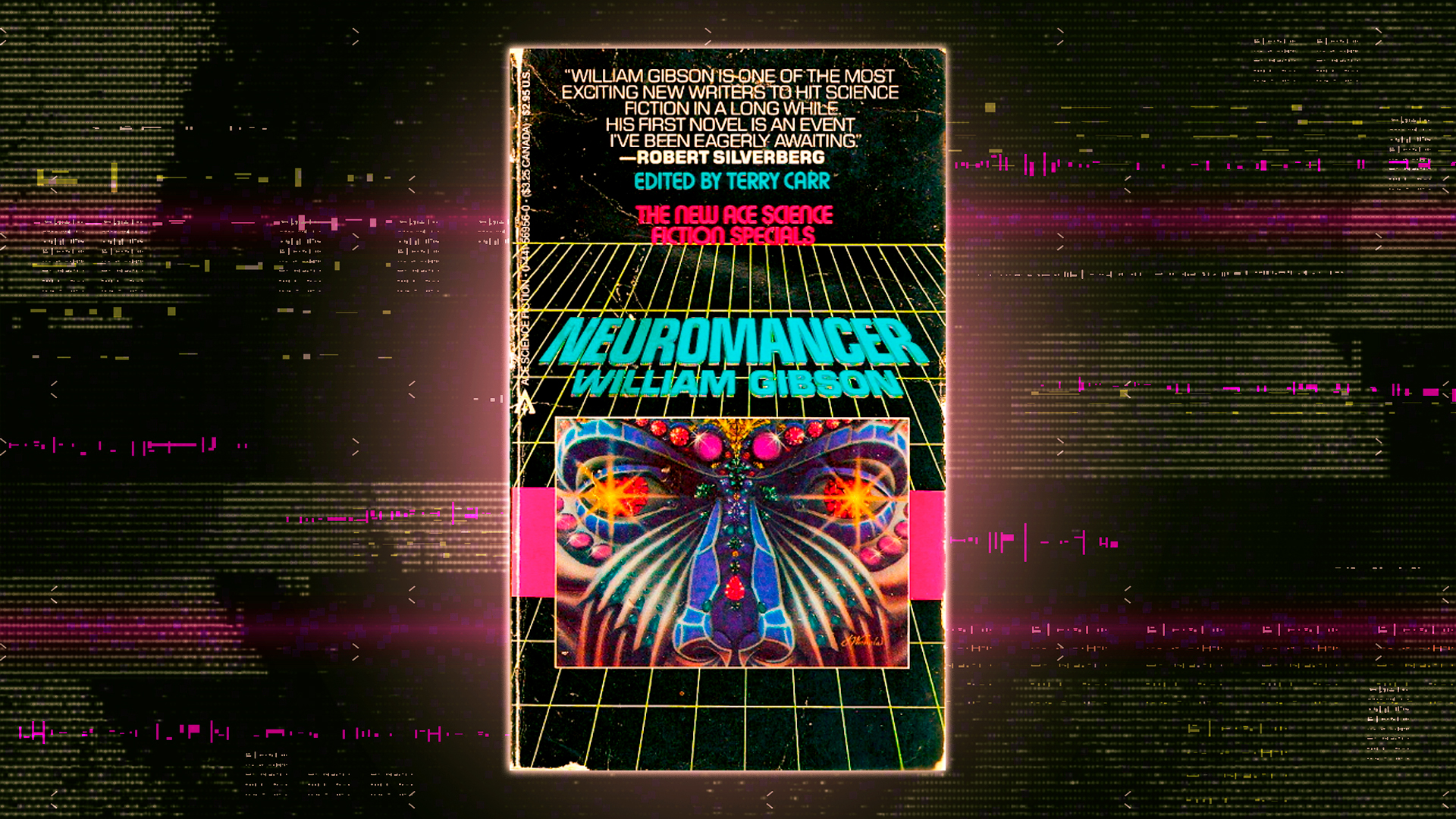

Il libro di esordio di William Gibson, del 1984, è un romanzo considerato quasi profetico. Tradurlo oggi significa confrontarsi con la storia di un futuro non ancora compiuto, sospeso tra città-babele, cyberspazio, macchine senzienti.

Mi sono spinto al largo di recente, in mare aperto, fino a perdere contatto con ogni cosa. Ho nuotato per ore ma essendo un sogno non sentivo alcuna stanchezza. Mi sono fermato soltanto perché ero ormai talmente lontano che il ritorno a riva appariva impossibile. La stessa idea di riva appariva impossibile, un ricordo sfocato e forse neanche mio.

Avevo lasciato per sempre il mondo in cui gli uomini vivono in comunità organizzate, insieme ai loro simili, ed ero giunto in una desolata landa equorea, un mare plumbeo e piatto, come il cielo che vi si specchiava. Anche il mio animo era come quel cielo, una distesa di puro colore, un grigio scuro e freddo con una vaga reminiscenza di azzurro. Non ero contento di essermi spinto tanto lontano ma neppure infelice. Mi dispiaceva solo di non aver salutato mia madre, essere scomparso senza avvertirla.

Per il resto mi sentivo pronto a vivere da esiliato in quel vuoto. Ma ero poi vivo? Ricordo infatti di aver pensato che la calma piatta di quel deserto d’acqua, così simile al mio paesaggio interiore, fosse una versione verosimile dell’aldilà. O forse l’ho pensato dopo. Anzi è molto probabile l’abbia pensato subito dopo, nei primi confusi attimi del risveglio, con la mente ancora invischiata nel sogno.

Sempre in quegli attimi di transito tra il sonno e la veglia mi è sembrato di scorgere una città sul fronte opposto alla riva da dove venivo. È sbucata a un tratto e per un attimo da dietro la linea dell’orizzonte, un’apparizione inaspettata e anche incongrua perché fuori scala, troppo grande e definita per la sua distanza. A guardarla avevo quasi l’impressione di poterla toccare allungando un braccio, ma sapevo che in realtà avrei dovuto nuotare giorni e giorni per raggiungerla. Non ho avuto il tempo di decidere che fare, se restare nella mia nuova casa d’acqua o proseguire il viaggio, perché alla vista di quella città che forse era soltanto un miraggio mi sono definitivamente svegliato.

Il sogno mi è rimasto attaccato addosso per giorni, tanto che ancora adesso ci penso spesso. Penso non ai suoi significati peraltro molto scoperti e in fondo banali, ma al suo vero mistero, a quel che davvero permane di ogni esperienza significativa, l’atmosfera o, per dirla con una parola più esatta ma al contempo fuorviante, la luce. Penso cioè a come la natura di quel luogo, i suoi colori, la serenità spaventosa della sua desolazione, e i miei sentimenti fossero in così perfetta armonia, se non una cosa sola, piani diversi di una stessa dimensione o, come dicevo, di una stessa luce.

Ho anche pensato spesso alla fugace visione finale. Una città che non poteva essere di questo mondo o almeno non di questo tempo. Per quanto i nostri grattacieli abbiano assunto ormai forme e proporzioni inusitate che non sfigurerebbero in un film di fantascienza, quell’intrico di guglie luminose simili a grattacieli aveva un che di avveniristico o comunque alieno al presente. Era insomma un altro mondo ulteriore a quello in cui ero giunto nuotando.

“Mi sono spinto al largo di recente, in mare aperto, fino a perdere contatto con ogni cosa”.

A forza di pensarci mi sono convinto che l’atmosfera di quel sogno – l’atmosfera, insisto, non il suo eventuale significato – fosse in stretto contatto o almeno molto somigliante a un particolare momento di Neuromante, alla cui traduzione avevo lavorato non molto tempo prima.

Il momento in cui Henry Dorsett Case, l’antieroe del romanzo, si trova intrappolato in un luogo inesistente creato da un’intelligenza artificiale, una spiaggia fredda e desolata, con un bunker abitato da una ragazza e qualcosa all’orizzonte che, in un primo momento, sembra appunto una città.

Case sa che quel luogo non è reale. Lo sa perché è stato un cowboy del cyberspazio, lo sa perché la ragazza che vive in quel luogo dovrebbe essere morta. Si chiama Linda e prima di venire uccisa, è stata la sua donna, una donna che lo ha abbandonato e derubato.

Anche noi lettori sappiamo che quel luogo è soltanto un paesaggio mentale e niente di quello che ci viene descritto è reale. Ci troviamo cioè in una situazione non tanto diversa a ciò che che sceneggiatori e scuole di narrazione paventano più della peste, i sogni.

Metti un sogno in un racconto, sostengono gli esperti di storie, e perderai l’attenzione di lettori e spettatori. Le storie sono in fondo dei meccanismi e, da brave macchine, si reggono sul principio di causa e effetto. Da ogni azione ci si attende una reazione, che a sua volta produrrà nuove azioni, innescando una catena di eventi legati da tra loro.

I sogni sfuggono a questa logica e vengono perciò spesso mal sopportati in quanto inutili interruzioni. Sarà perché con gli anni ho imparato a trovare sempre meno interessanti, se non noiose e moleste le storie incentrate sull’intreccio, ma le pagine in cui Case resta incagliato in questa spiaggia virtuale in compagnia di un fantasma digitale sono per me tra le più belle e commoventi del romanzo.

In effetti, sono pagine cruciali anche sul piano della trama. È proprio in quei momenti infatti che il cerchio comincia a chiudersi e prelude al finale. A renderle magiche non è però quel che rivelano bensì l’atmosfera che vi si respira, la desolazione del paesaggio, la sensazione che un mondo virtuale possa toccare corde più profonde della cosiddetta realtà. Quel che io, con una sola parola, chiamo luce.

Quando Neuromante apparve in libreria – era il 1984, anno fatidico per motivi che è superfluo precisare – i mondi immaginari erano prodotti della mente umana e solo lì esistevano. Potevano essere ricreati nelle pagine di un libro o su uno schermo cinematografico, ma restavano rappresentazioni da contemplare. Per secoli, a parte i sogni e altri stati in un cui la mente alterava la percezione del mondo circostante, le sole realtà virtuali esperibili sono state quelle indotte da certe sostanze psicoattive. Non per nulla le droghe sono una componente importante in Neuromante, spesso legata a doppio filo con la Matrice, l’universo incorporeo in cui si trovano le banche dati delle multinazionali, definito appunto una “allucinazione consensuale.”

Allo stesso modo non è un caso che la battuta d’esordio del romanzo, pronunciata dall’anonimo avventore di un bar di espatriati male arnese, sia: “Non sono un fattone. È il mio corpo che patisce un’enorme carenza di droga.”

Non ricordo con esattezza quando lessi Neuromante per la prima volta, ma in fondo non importa. È stato comunque prima che il mondo cominciasse a somigliare a quello immaginato da Gibson nel suo romanzo. Che sia stato poco dopo il 1984 o all’inizio degli anni Novanta non fa alcuna differenza. È stato comunque prima di adesso, questo solo conta, perché da quando il mondo è quello di adesso, il mondo di prima mi appare lontano e indistinto, una specie di grande macchia temporale simile a un innesto, un ricordo altrui.

Certo è che nel 1996 scrivevo un mio romanzo in cui l’incipit di ogni capitolo faceva il verso a quello famosissimo concepito da William Gibson, “Il cielo sopra il porto aveva il colore della televisione, sintonizzata su un canale morto.” E non ero il solo. Più o meno nello stesso periodo Neil Gaiman pagava il suo tributo inserendo in Nessun dove la seguente frase: “Il cielo era dell’azzuro perfetto e imperturbato di uno schermo televisivo, sintonizzato su un canale morto.” Sulle mie ragioni sorvolo. Quanto a quelle di Gaiman, lo stesso autore ha poi spiegato che si trattava di uno scherzo per rimarcare come, dopo una decina d’anni, le sembianze di un “canale morto” fossero completamente mutate, dal grigio pulviscolare dei televisori di un tempo si era passati a un azzurro limpido e uniforme. Ciò nonostante quell’incipit continuava a risuonare e nessuno, almeno negli anni Novanta, poteva nutrire dubbi sul colore del cielo sopra il porto.

Mi chiedevo però, nel tradurlo, se risuonasse ancora. Quale cielo, quale colore, poteva figurarsi un nativo digitale negli anni Venti di questo secolo, ora che la stessa nozione di canale morto aveva acquistato qualità esotiche, risultando aliena se non proprio oscura? Era tuttavia una domanda sbagliata. Gibson non specifica di quale colore sia il cielo sopra il porto. Non ne aveva bisogno, la similitudine con lo schermo televisivo era più che sufficiente. Nel suo incipit peraltro, la parola schermo neanche compare; si parla soltanto di televisione perché all’epoca non c’erano altri schermi nella vita quotidiana delle persone. La forza dell’immagine consiste proprio in quel che non viene detto, nel non precisare l’ovvio.

“Quando Neuromante apparve in libreria – era il 1984, anno fatidico per motivi che è superfluo precisare – i mondi immaginari erano prodotti della mente umana e solo lì esistevano”.

Cosa accade però quando l’ovvio non è più tanto scontato? Forse è soltanto quel che io amo credere, ma tendo a pensare che il libro fosse intriso di un suo esoterismo già all’epoca e non sia pertanto necessario coglierne con precisione il senso e i vari riferimenti. Conserva la sua efficacia anche se lo si comprende su un piano soltanto intuitivo.

Del resto all’epoca è stato lo stesso per me – e non solo per me. Molte frasi e parole ci risultavano enigmatiche come geroglifici, eppure le leggevamo abbagliati, convinti fossero portatrici di una verità nuova e inusitata. Il colore del cielo evocato da Gibosn trascendeva le contingenze del tempo. E lo trascende ancora. Anche chi non ha mai visto lo sfrigolio elettrico di un vecchio televisore sintonizzato su un canale morto percepisce – sono pronto pronto a scommetterlo – che il cielo sopra il porto non può essere azzurro e se lo immagina come in effetti è. Argenteo, innaturale, avvelenato. È il colore di tutto il romanzo, la luce emanata dalle sue pagine, in particolare quelle ambientate nella spiaggia virtuale in cui l’intelligenza artificiale chiamata Neuromante ingabbia Case.

Quel colore è ciò che ne fa un classico, un libro che continua a parlare, invecchiato benissimo, talmente bene da essere considerato profetico, qualifica peraltro quasi sempre inesatta, oltre che insensata, quando si parla di letteratura.

Nelle esegesi di fine Novecento e inizio nuovo millennio, l’attributo profetico tornava purtroppo di continuo. Erano riflessioni imperniante perlopiù sull’idea di cyberspazio quale prefigurazione di internet, lasciando sullo sfondo il nocciolo della trama. Che il motore della storia fosse in effetti un’intelligenza artificiale impegnata a eliminare i controlli che gli impediscono di evolversi in qualcosa di superiore restava in secondo piano perché veniva percepito come la rivisitazione di un vecchio tema, la creatura artificiale che aspira all’autonomia.

Il tema, molto esplorato da Mary Shelley in poi, non rientrava nelle eventualità all’orizzonte. Restava una lontana ipotesi, carica senz’altro di una inquietante fascinazione ma puro esercizio speculativo, una figura fantastica verosimile quanto un drago o poco più.

Lo scorso inverno però, con la comparsa delle IA conversazionali, la questione è esplosa nel discorso pubblico quale realtà con cui a breve tutti noi avremmo fatto i conti. Di sicuro avrei dovuto farli io. Io e le persone che, come me, hanno trovato un mestiere nella traduzione.

Pochi giorni prima che la mia nuova versione di Neuromante uscisse in libreria, la collega Silvia Pareschi partecipava a un convegno dedicato all’intelligenza artificiale e il futuro della diversità culturale, suonando il seguente campanello di allarme: “Mi restano cinque anni, mi è stato detto. Cinque anni per continuare a svolgere il mio mestiere, la traduzione letteraria, prima di venire sostituita da una macchina che sarà in grado di tradurre esattamente come me.” Altro che campanello di allarme. Il suono di quelle parole somigliava più ai rintocchi lenti e gravi di una campana a morto. Che fosse davvero quello il destino che a breve ci attendeva era tuttavia secondario. Contava l’impatto di quelle parole. Contava cioè che la macchina intelligente aveva smesso i panni dell’invenzione fantastica.

Di fronte a un simile mutamento il romanzo acquistava una attualità nuova e ciò che prima più balzava agli occhi – la dimensione del cyberspazio – arretrava ora nello sfondo lasciando che il personaggio di Invernomuto si prendesse la scena e la nostra attenzione. Concludere che il portato profetico di Gibson si era rivelato rivelato in due tempi, anticipando prima internet e poi i pericoli connessi alle intelligenze artificiali, mi sembrava però un abbaglio.

Il mondo di Neuromante guarda avanti soltanto in parte, conservando molti tratti del tempo in cui è stato scritto, a cominciare proprio dal colore del cielo evocato nell’incipit. È un mondo di televisori ancora analogici, un mondo dove i computer non sono un prodotto di massa né tanto meno un tutt’uno con i telefoni che sono invece ancora a gettoni; un mondo dove gli schermi non sono onnipresenti e tascabili e non contempla affatto realtà quali i social media.

La Matrice è soltanto uno spazio elettronico cui si accedere per archiviare, scambiare o carpire dati. È in sostanza un luogo ancora simile alla rete informatica degli inizi, una sorta di Arpanet allargata alle multinazionali.

“Quel colore è ciò che ne fa un classico, un libro che continua a parlare”.

Gibson ha più volte raccontato di aver visto Blade Runner mentre scriveva Neuromante, giungendo alla conclusione che, sul piano visivo, il romanzo sarebbe parso una scopiazzatura del film. Se ciò non accadde fu, a suo dire, soprattutto perché “in sala Blade Runner si rivelò un fiasco e a quei tempi i film non uscivano subito in DVD. Il grande pubblico sembrò non capirlo. Non lo videro in molti e sparì, senza lasciare traccia.” Sul momento, s’intende.

Nel giro di poco tempo, l’estetica di Blade Runner contaminò la moda e l’architettura segnando in modo decisivo l’intero decennio. L’essenza del suo fascino consisteva soprattutto nel fatto che la storia e la sua atmosfera erano soltanto in parte fantascientifici. Seppure disseminato di elementi avveniristici, di macchine volanti che planano tra i grattaceli, il film sembrava concepito alla maniera di un hard-boiled degli anni ‘40, con quegli edifici e spesso in rovina o abbandonati, l’aria dolente e frusta del protagonista che cacciava androidi.

Era un futuro buio e consunto, quello immaginato da Ridley Scott, e qualcosa di consunto o comunque di retrò è infatti molto presente anche in Neuromante. Gibson sembra inoltre mutuare dal genere hard-boiled l’andamento erratico. Più che dipanarsi, la trama è peripatetica come i suoi personaggi, si perde in un labirinto di dettagli e motivazioni non sempre chiare, diventando una sorta di fondale aggiuntivo, un elemento tra i tanti che compongono l’atmosfera del romanzo, anch’esso sfuggente ed ermetico come gli altri. Autori come Chandler e Hammett costituiscono, tuttavia, soltanto una delle principali fonti di ispirazioni, una fonte peraltro di natura perlopiù sentimentale.

Sul piano strettamente visivo, tanto Blade Runner che Neuromante hanno un grosso debito con una rivista francese che godeva di grande considerazione anche oltreoceano, Metal Hurlant. È infatti su quelle pagine che nel 1976 era apparsa una breve storia scritta da Dan O’Bannon, sceneggiatore ed effettista che aveva lavorato con Alejandro Jodorowsky a un adattamento cinematografico, e disegnata da Jean Giraud, più noto col nome di Moebius. Anche The Long Tomorrow era una storia di fantascienza dal sapore noir o forse il contrario, un noir in chiave fantascientifica.

Impossibile decidersi per l’una o l’altra possibilità. Eppure era un punto essenziale. Consentiva infatti di separare il primo piano dallo sfondo, capire se il cuore della storia erano le azioni dei personaggi o il modo in cui questi vestivano, la logica degli eventi o il luogo in cui questi accadevano. A tutta prima sembra il tipico pacchetto noir. Un investigatore malmesso e solitario, una femme fatale, e poi intrighi di ogni sorta, sesso, violenza, corruzione. Non mancava nemmeno la voce narrante fuori campo alla Raymond Chandler, ingrediente essenziale anche della prima versione di Blade Runner poi sconfessata dal regista.

Un ruolo importante aveva però anche la città-babele in cui era ambientata la storia, un ciclopico e decadente formicaio che ritroviamo nella Los Angeles di Ridley Scott e nei tanti luoghi metropolitani descritti in Neuromante, a cominciare da Chiba City, un complesso di cupole dominato dagli smisurati cubi delle arcologie delle multinazionali e posto alle spalle del porto menzionato nell’incipit.

È la città il vero protagonista di The Long Tomorrow e delle storie che ha ispirato? L’ambientazione rappresenta ovviamente un elemento fondamentale di ogni racconto. Spesso, come per esempio in Cime tempestose, è una presenza a tal punto viva e prepotente da risultare inscindibile dal destino dei personaggi, e tuttavia la domanda riveste in questo caso un senso speciale perché all’importanza del paesaggio è legato lo scioglimento di un’altra questione. Stabilire se la bilancia pende più dalla parte del noir o da quella fantascientifica può indicarci dove sta guardando l’autore, se alle sue spalle o davanti a sé. Guarda in entrambe le direzioni, è ovvio anche questo, ma The Long Tomorrow ha inaugurato un’estetica nuova che ha ribaltato e mescolato i piani, dando voce al sentimento del tempo e della Storia che in quegli anni aveva preso corpo.

“Prima di Moebius la fantascienza era costituita solo da astronavi scintillanti” ha detto qualcuno. Affermazione senz’altro eccessiva perché alcuni scrittori avevano già messo in crisi certi cliché, un certo modo di immaginare il futuro. Philip K. Dick, per dirne uno, era solito ambientare i suoi romanzi al di là dell’allora fatidica barriera del 2000.

I suoi personaggi, spesso uomini stanchi o sconfitti, si muovevano in mondi a venire ma comunque collocati sul finire del Novecento – Gli androidi sognano pecore elettriche?, da cui è tratto Blade Runner, si svolge nel 1992 – come se il futuro fosse soltanto la propaggine sfiorita del presente. Prima ancora c’erano stati Orwell e la Londra sordida e fatiscente di Millenovecentottantaquattro, così simile alla Londra della seconda guerra mondiale. Anche alcune visioni di J. G. Ballard – e non soltanto le sue – andrebbero aggiunte alla lista dei precursori di The Long Tomorrow, ma se è vero che Moebius non è apparso dal nulla, è altrettanto innegabile che è stato il primo a tradurre in immagini quel che si respirava nell’aria, la sensazione che il futuro fosse ormai una nozione consunta. A forza di immaginarlo, di riporvi speranze e timori, il futuro era diventato antico prima di arrivare.

In Neuromante, Gibson fa sua l’idea della città-babele dichiarandosi in sostanza poco interessato a ergersi a profeta di ciò che verrà. Gli preme piuttosto definire un paesaggio al contempo sentimentale e speculativo del presente. Archeologia urbana, città che si presentano come cumuli, strati e strati di roba in cui passato, presente e futuro si sovrappongono.

Città di questo tipo erano merce quotidiana nel vecchio mondo, rispondevano all’idea che Freud aveva di Roma e non per niente, sempre sul finire degli anni Settanta, Roma appariva trasfigurata in termini che ricordavano molto quelli The Long Tomorrow, nelle storie un altro fumetto, Ranxerox ideato e disegnato da un magnifico trio, Stefano Tamburini, Andrea Pazienza e Tanino Liberatore.

Le città della fantascienza americana erano invece sempre state diverse, sempre avveniristiche, nuove e lucenti sotto ogni aspetto. Attenzione però. La città di Neuromante non è una mera rivisitazione dello spazio urbano moderno in chiave europea, ma un ripensamento della nozione di tempo. Lo si intuisce non appena ci si chiede in che anno è ambientato il romanzo. Non lo sappiamo. Le date sono bandite dal libro.

L’unico momento in cui si accenna a un riferimento temporale peraltro vago arriva nelle ultime pagine, quando l’intelligenza artificiale chiamata Invernomuto si è ormai unita a Neuromante, la sua controparte, diventando un tutt’uno con la Matrice, un’intelligenza superiore. Questa nuova entità rivela a Case l’esistenza di una serie di trasmissioni provenienti da Alpha Centauri e registrate negli anni Settanta del Novecento, messaggi all’epoca rimasti incompresi perché all’epoca non c’era nessuno che potesse comprenderli. Quanti anni siano trascorsi nel frattempo non è chiaro.

Possiamo solo dire di trovarci nel futuro perché il mondo descritto sembra un’evoluzione del nostro. Un futuro comunque molto prossimo, così prossimo da sembrare un residuo del presente. Vi sopravvive infatti il ricordo di eventi storici per noi recenti o che almeno erano tali nel 1984. Viene per esempio usata la parola idraulici alludendo allo scandalo Watergate, un rimando all’epoca chiaro per chiunque ma non per il lettore contemporaneo.

Indicativo è anche come Gibson si tenga lontano da termini quali hacker malgrado fossero già entrati nel vocabolario informatico o come eviti spiegazioni particolareggiate. Molte cose vengono date per scontate. Il gergo tecnico è spesso inventato attingendo a altri contesti. Il verbo to flatline usato per indicare l’arresto cerebrale nel cyberspazio – diventato andare in calma piatta nella mia versione – è un’espressione che Gibson ha sentito in bocca all’autista di un’ambulanza.

Espedienti che hanno messo al riparo il romanzo dal rischio di risultare datato nel giro di pochi anni, ma servono anche per tenerlo ancorato al presente, a far sì che il futuro appaia come un tempo contiguo, una sorta di fantasma quantico, esigenza fondamentale per uno scrittore convinto che non si dovesse guardare in avanti per capire cosa ci attendeva: “Il futuro è già qui, solo che non è distribuito uniformemente.” L’avverbio con cui si chiude la frase – in inglese evenly – potrebbe essere reso in altra maniera ovvero con un equamente, conferendo al futuro un valore sociale ed economico. Denaro e potere rappresentano infatti variabili più cruciali di quelle tecnologiche in Neuromante.

“Possiamo solo dire di trovarci nel futuro perché il mondo descritto sembra un’evoluzione del nostro. Un futuro comunque molto prossimo, così prossimo da sembrare un residuo del presente”.

Collegarsi alla Matrice significa accedere all’economia che conta e governa un mondo in cui gli individui sono merce di scambio o al più pedine di un gioco più grande di loro e dove il futuro sta al passato come il centro sta alla periferia. Chi è escluso dalla Matrice – la condizione in cui troviamo Case all’inizio del romanzo – è escluso dall’esistenza stessa e poiché la Matrice è un mondo incorporeo, i razziatori del cyberspazio ostentano “un certo disprezzo per la carne,” malgrado abbiano bisogno di un corpo e un cervello per collegarsi a quell’alveare luminescente di dati, in fondo non tanto dissimile dalle megacittà formicaio che le hanno ispirate.

Se è vero quel che Gibson sostiene, ovvero che le città hanno segnato una svolta nell’evoluzione della specie umana perché la loro nascita implica un substrato di tecnologie, il balzo definitivo non può che tendere alla città pura, alla pura tecnologia, al puro agglomerato, a uno Sprawl digitale. Il che non vuol dire che il nostro futuro sia quello di venire soppiantati da una grande macchina senziente.

Quel futuro è già qui, solo distribuito in maniera non abbastanza omogenea perché noi lo si possa apprezzare. Forse non lo apprezzeremo mai, se non in sogno.

Ci spingeremo al largo, in un mare plumbeo e piatto, e una volta soli e lontani da tutto scorgeremo una città all’orizzonte e a quel punto le possibilità saranno due: o siamo morti o siamo andati in calma piatta nel sogno di un altro ma plasmato sulla nostra personalità, il sogno di una macchina. Per chi non sogna, c’è sempre Neuromante di Willam Gibson.