Sta per tornare in libreria "La stanza separata", la raccolta di saggi di uno dei più importanti intellettuali della nostra storia recente. Ed è un concentrato di quello stile tutto suo fatto di limpidezza, idiosincrasie, dissimulato fastidio.

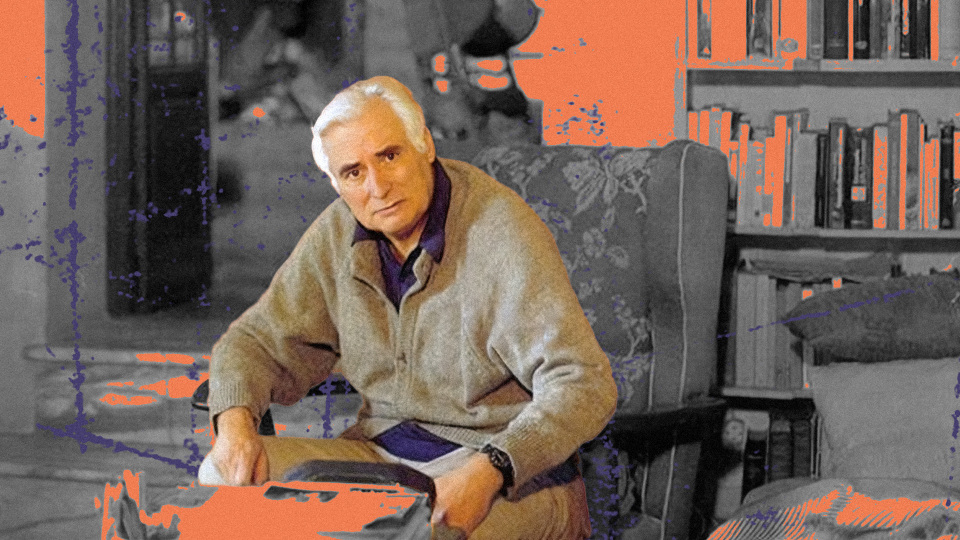

“Quello che eterneggia mi è poco congeniale. Più volentieri entro nell’ordine di idee che niente è più sacro di ciò che non è stato ancora redento dallo stile, non ancora raggiunto dall’intelligenza”. Con questa bellissima dichiarazione d’intenti, tutta imperniata sull’ambiguità di quel “sacro” che non basterà una vita intera a sciogliere, Cesare Garboli chiudeva l’Avvertenza premessa alla sua prima raccolta di saggi, La stanza separata, uscita per Mondadori nel 1969. Questo libro introvabile, il cui ricordo visibilmente infastidiva l’autore, viene finalmente ristampato con una lunga e illuminante introduzione di Giuseppe Leonelli, a quasi quattro anni dalla morte di Garboli (Libri Scheiwiller, pp.365, euro 18,00).

Di una persona che ti è stata a lungo amica, ed eventualmente della sua opera, credi di sapere se non tutto, almeno quanto basta. E invece, leggendo il saggio di Leonelli, ho trovato fra l’altro la spiegazione del titolo – così bello – scelto per il suo libro d’esordio – spiegazione che più garboliana non si potrebbe. Avevo sempre pensato che la stanza separata fosse una riproposta, e insieme un ironico rovesciamento, della celebre torre d’avorio, più che mai prossima al crollo, nel fatidico Sessantanove. E invece, si trattava di un lontano ricordo, tra infanzia e adolescenza, riferibile agli anni in cui Garboli, ultimo di sei figli ed unico maschio, viveva ancora nella casa paterna di Viareggio. La stanza separata era quella in cui viveva la sorella che il futuro scrittore sente, tra tutte, più affine a lui, per una sorta di ipertrofia della vita interiore, di forza centripeta facile a sconfinare nella nevrosi e nella rinuncia. E’ una stanza umile, vicina alla cucina – eppure, tra tutti gli ambienti della grande casa, è quello che ospita il pianoforte. Certi ricordi esigono da chi se li porta appresso tributi tanto più intensi quanto più tardivi. Perché La stanza separata, è bene ricordarlo, è sì un libro d’esordio, ma non un libro giovanile. Quando si decise a pubblicarlo, Garboli, nato nel 1928, aveva già passato la soglia dei quarant’anni. E a parte i Penna papers del 1984, opera monografica come il più tardo Gioco segreto dedicato ad Elsa Morante, dopo la Stanza bisognerà aspettare altri vent’anni perché Garboli si decida a pubblicare altri due libri fatti di saggi e articoli di vario argomento, apparsi come introduzioni a libri altrui o interventi su giornali, riviste, atti di convegni. Girata un’altra boa importante, quella dei sessanta, Garboli dà alle stampe nel 1989 gli Scritti servili, e l’anno dopo Falbalas, la stupenda raccolta di Immagini del Novecento che non solo lo consacra come uno fra i grandi (e a ragionato parere di molti tout court il più grande) saggisti del suo tempo, ma lo rivela anche a un’intera generazione di lettori più giovani, del tutto ignari, per ragioni anagrafiche, della Stanza separata. Complice l’autore che, come accennavo, non voleva nemmeno sentir parlare di una ristampa di quel libro ormai lontano. Una volta che glielo chiesi in prestito, o in regalo, occhieggiandone una copia in una specie di armadio a muro della casa di Vado di Camaiore, dove conservava i suoi scritti, mi rispose seccamente, con quella posa di pedagogo puntiglioso che a volte amava assumere, che se qualcuno è proprio interessato a conoscere un libro, esistevano pure le biblioteche. E come spesso gli accadeva, quando si accorgeva di essersi fatto trascinare da un’irritazione esagerata, fece subito seguire una gentilezza altrettanto spontanea, pescando dal fondo di una scansia, per regalarmela, una copia della sua traduzione delle False confidenze di Marivaux. Devo in qualche modo tirare le fila del mio ragionamento. Non c’è dubbio che La stanza separata sia un eccellente libro di critica, con vette memorabili come il saggio sul Dottor Zivago o quello su Blow-up di Antonioni. Questo tipo di libri che nascono per raccolta ed aggregazione di testi sparsi appartengono a un genere difficilissimo, che raramente dà luogo ad esiti eccelsi. Non c’è letterato che non ci provi, prima o poi, perché è bello pensare a ciò che si fa giorno per giorno come all’indice di un libro a venire, ma il tasso di inutilità, o di fallimento vero e proprio, è il più alto che esista. Guardando agli anni sessanta in Italia, che pure sono stati un decennio ricchissimo per la prosa, mi vengono in mente ben pochi libri di saggi capaci di reggere al tempo come fa La stanza separata – forse solo Letteratura come menzogna di Manganelli. Ammesso tutto questo, bisogna anche dire che Garboli pensò di riuscire a far meglio, e aveva ragione. Come l’amato Sandro Penna, era destinato a una scrittura sempre più limpida e persuasiva col passare degli anni. E così come gli era piaciuto esordire a quarant’anni, ancora di più amò il lusso di una specie di secondo inizio a sessanta. Per questo motivo, una seconda edizione della Stanza separata non poteva che arrivare postuma. Un fatto mi sembra incontestabile: che l’autore amasse o meno il ricordo di questo libro, tutti i dati della sua straordinaria antropologia, costruita di saggio in saggio, sono già lì. A partire da quell’interrogazione sul ruolo del fascismo nella definizione di un moderno carattere italiano che per ora indugia sugli esempi canonici di d’Annunzio e Pirandello, ma diventerà, con un colpo di genio sorprendente, la chiave di volta del racconto della vita di Pascoli.

Ma non ci sono solo i temi, perché nella Stanza separata vengono fuori anche i tratti del carattere, le idiosincrasie, diciamo anche le pose che renderanno il loro autore uno scrittore (oltre che un uomo) letteralmente inimitabile. La cattiveria, per fare un esempio. Garboli era un carattere generoso, capace di una straordinaria attenzione all’altro, affabile e leale, ma certo non era buono. Poteva pentirsene, ma amava infilzare la vittima prescelta con lo spiedo della sua feroce ritrattistica, sia nella conversazione privata che nello spazio pubblico della recensione. Come accade nell’amato Saint-Simon, un certo grado di inermità della vittima, lungi dall’inibirlo, lo esalta. A differenza di tanti critici d’oggi ispirati dalla controversia, Garboli non amava affatto la stroncatura intesa come genere a sé stante. La considerava un cascame solo raramente necessario, il frutto di un costume letterario molto anni trenta, vizzo e borioso, tipica di un ceto in cui l’inclinazione alla rissa convive benissimo con un sostanziale asservimento. Lui preferiva l’arte di nascondere gli spini più velenosi nelle pieghe degli elogi. A volte, la perfidia è tale che, a mezzo secolo di distanza, ancora si resta di stucco. Come quando parla della prosa di Enzo Siciliano, “tutt’altro che vigorosa, piena di vezzi e ricca di isterie”, che “ora frascheggia con gli aggettivi, ora civetta coi verbi, e sempre divaga, querula e rumorosa”. Una prosa, insomma, “che recita costantemente la parte della femmina”. Tra le tante cose inesatte che si pensano quando si è giovani, è che si ha un’intera vita davanti per fare pace. E comunque, Garboli avrebbe potuto opporre ad ogni risentimento il suo assioma preferito: nel difetto c’è sempre più sostanza che nel risultato conseguito, nell’esecuzione a regola d’arte. A questo aveva creduto davvero, dall’inizio alla fine: ciò che è “sacro” non è mai fino in fondo redento da una qualche forma di perfezione. Ciò significa (cito ancora dall’Avvertenza iniziale) che in ogni artista c’è una persona, e in ogni persona c’è “un mistero”, che si può definire come “il rapporto tra l’essere e il fare”. O anche, ovviamente, “tra il non-essere e il fare”. E’ di questo rapporto che la commedia umana di Garboli non ha mai smesso di raccontarci le infinite possibilità, gli infiniti fallimenti.

Si ringraziano la casa editrice Minimum fax e l’autore per la gentile concessione della prefazione di Emanuele Trevi alla nuova edizione de “La stanza separata” in uscita il 24 ottobre.