Nel film della figlia Anna, Toni Negri è un uomo fragile, bisognoso e ormai vecchio. Il tentativo (reciproco) di recuperare il rapporto con la figlia, è l’occasione per riflettere sulla lotta politica, sulle diversità generazionali e su emozioni difficili da esprimere.

“No, fa troppo male”. Così risponde, con un sorriso lievemente imbarazzato, Antonio Negri alla domanda della figlia Anna sui giorni più bui della sua vita di quasi novantenne, passati tra militanza rivoluzionaria e studio. Intellettuale riconosciuto internazionalmente, in particolare dopo la pubblicazione con Michael Hardt di Impero (Rizzoli 2000), già professore di Teoria dello Stato all’Università di Padova e tra i fondatori di Potere Operaio prima e di Autonomia Operaia poi, Negri ha passato diversi anni in carcere, dopo il controverso processo 7 Aprile 1979 in cui venne accusato di essere il capo delle Brigate Rosse – in quel clima, la rivista satirica «Il Male» fece una finta prima pagina di «Paese Sera» in cui si affermava che Ugo Tognazzi fosse il capo delle BR.

A differenza di quanto accaduto con Pietro Valpreda – accusato di aver messo la bomba a Piazza Fontana nel ’69 – e Adriano Sofri – condannato come mandante morale dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi nel ’72 –, le reazioni della stampa “borghese” furono in questo caso meno partecipate, con l’eccezione di Giorgio Bocca, che scrisse sul tema Il caso 7 Aprile (Feltrinelli 1980) e de «l’Espresso». Questo (e molto altro) è raccontato nel documentario Toni, mio padre della figlia Anna Negri. Politicamente l’appoggio a Negri verrà dai Radicali di Marco Pannella che lo elessero nel ’83 in una campagna contro la legislazione “speciale” e la carcerazione preventiva – Toni verrà poi prosciolto ma condannato per la”rapina di Argelato” del 1974, nel corso della quale morì il carabiniere Andrea Lombardi.

Ma il danno arrecato alla famiglia Negri rimarrà: a causa del combinato di carcere ed esilio a Parigi, Anna smette di vivere con il padre a 14 anni e verrà lasciata a Milano assieme al fratello, mentre la madre Paola Meo seguirà Toni nelle varie carceri in cui viene spostato e all’istruttoria (“mia madre passava la vita sui treni e tornava a casa una volta al mese”, siamo cresciuti in “un mondo senza adulti”). Con Toni, “negli ultimi 40 anni non è che ci siamo frequentati tanto” dice Anna; “in fondo ci conosciamo poco”. Ma l’ombra del padre l’ha sovradeterminata: per il resto del mondo lei è la figlia, oltre che di un importante intellettuale della sinistra globale, di un militante violento e per troppo tempo si è sentita “definita da questa narrativa pesante, imposta dall’esterno”, da cui tenta ancora di liberarsi. “Quello che temo di più è incontrare le vittime dei familiari del terrorismo”.

Toni, mio padre non è una biografia politica, ma un viaggio tra le rovine della stagione di lotte iniziata nel ’68, dal punto di vista della generazione successiva alla repressione – “gli anni dove tutto era impossibile”, dopo gli anni in cui “tutto era stato possibile”. La figlia Anna, che già aveva dedicato un libro alla propria vicenda familiare, Con un piede nella storia (prima Feltrinelli, 2009, poi Derive Approdi, 2023), torna così sul rapporto col padre. Il film si apre con Toni che dichiara di avere “molto più interesse a conoscere” Anna che a “riconoscere sé”. Interrogato sul libro della figlia, Toni racconta di aver resistito alle critiche dei suoi compagni – che gli dicevano “tua figlia ti ha dato delle belle sculacciate” – : l’impressione che Toni ne deriva alla seconda lettura era che lei gli volesse bene, trova “un’estrema pietas nei confronti dei genitori, un grande amore”. Anna interpreta la reazione dei compagni, tutti maschi, come un’ostilità al fatto che lei abbia osato sfidare l’“autorità paterna”.

Oltre al confronto con Toni, Anna Negri, nella breve ricostruzione del lungo ’68, mostra immagini di repertorio dei momenti più rilevanti, dagli operai di Marghera ai cortei, fino ai giovani nudi del Festival del Proletariato Giovanile a Milano a Parco Lambro nel ’76. Per Anna, Parco Lambro rappresentava l’emersione di un “nuovo soggetto” e Toni spiega che fino ad allora ballare nudi, concepire la militanza anche nella sua dimensione ludica, rubare nei supermercati erano pratiche inedite: la classe operaia non è solo in fabbrica ma è “l’insieme della gente sfruttata anche fuori da essa” ad esempio, più tardi, nel sistema informatico. Secondo Toni, “È un soggetto che danza e ha in mano una molotov” – al contrario, lo psicoanalista Elvio Fachinelli considerò su «L’Espresso» quelle immagini “terribili”: “Mentre giravano in cerchio con le ragazze a cavalcioni mi sono venute in mente le foto dei lager, le illustrazioni di Doré”. Per Anna, il lungo ’68 ha tenuto assieme cose inconciliabili tra loro, la lotta armata e le rivendicazioni delle donne, la critica della famiglia e la conquista dei diritti. In questo contraddittorio “laboratorio”, la deriva armata e le gerarchie sono stati una risposta a quei movimenti, femministi e non, che miravano a una liberazione “più profonda”. Il risultato è stata una indiscriminata reazione militaresca da parte di alcune frange del movimento. Toni risponde aprendo a questa ipotesi.

Nell’incontro-scontro tra Anna e Toni si parteggia per lei e per la sua visione del mondo: “Parliamo due linguaggi diversi, lui quello della politica, e io quello degli affetti” dice affranta mentre naviga sulle acque di Venezia. Ma la grande politica non vede i singoli di cui determina la vita. Quando Anna se ne lamenta, raccontando di un’amica che, nata uomo in Calabria, ha cambiato sesso, Toni le rimprovera individualismo – come se un soggetto scegliesse e agisse da solo determinando autonomamente il proprio destino, a prescindere dalle condizioni di partenza e dalle possibilità sociali e culturali in cui questa scelta matura.

Il film è notevole, tanto per merito di Anna quanto per merito di Toni, qui finalmente restituito nella sua umanità, nella sua fallibilità, e non nella dimensione del “mostro”, come rappresentato nei processi e da molti media e classe politica né, specularmente, dell’eroe dei movimenti rivoluzionari. Anna si incazza, provoca (“facciamo ore di dialogo su come il comunismo vincerà; dai facciamolo e siamo tutti contenti”), piange, si scoccia, litiga e accusa (devi “vedere le persone come sono veramente, non come una proiezione”). Toni, anziano, bisognoso e fragile, incassa, riconosce parzialmente gli errori, si difende (“Anna non aspettarti che io ti faccia l’Edipo” quasi balbetta), si intestardisce amorevolmente (“tesoro, non so cosa dirti, se non pensi che il comunismo vincerà, a me dispiace solamente”), si scusa – ma il figlio di Anna rinfaccia alla madre, durante un pranzo familiare, colpe simili a quelle che la regista rimprovera al padre: la testardaggine, la postura del “comiziante”, la scarsa capacità di ascolto.

“‘Toni, mio padre’ non è una biografia politica, ma un viaggio tra le rovine della stagione di lotte iniziata nel ’68, dal punto di vista della generazione successiva alla repressione”.

Verso la fine, Toni chiede ironicamente alla figlia di gettarlo in un canale veneziano, così come ne I pugni in tasca di Marco Bellocchio la madre viene gettata in un burrone. E, effettivamente, Toni, mio padre si accompagna felicemente ad un altro, formidabile, film di Bellocchio, Marx può aspettare – sul suicidio del fratello del regista, ignorato da Marco, ai tempi preso dalle sue ambizioni artistiche e dai furori politici –, come un dittico sul lungo Sessantotto che termina con il Settantasette.

Toni chiede ad Anna se con questo film lei voglia fare una psicoanalisi, un’analisi di se stessa, e, in effetti, mancando un soggetto terzo – il pubblico forse? – non sarebbe possibile – “l’analisi la farei con un bravo analista, non con te” risponde la figlia alla provocazione del padre. Ma tanto quanto la psicoanalisi è una particolare forma di dialogo, anche quello tra Toni e Anna, a distanza di anni, dopo innumerevoli scontri e silenzi, rimorsi e recriminazioni, fughe e riavvicinamenti, è tale.

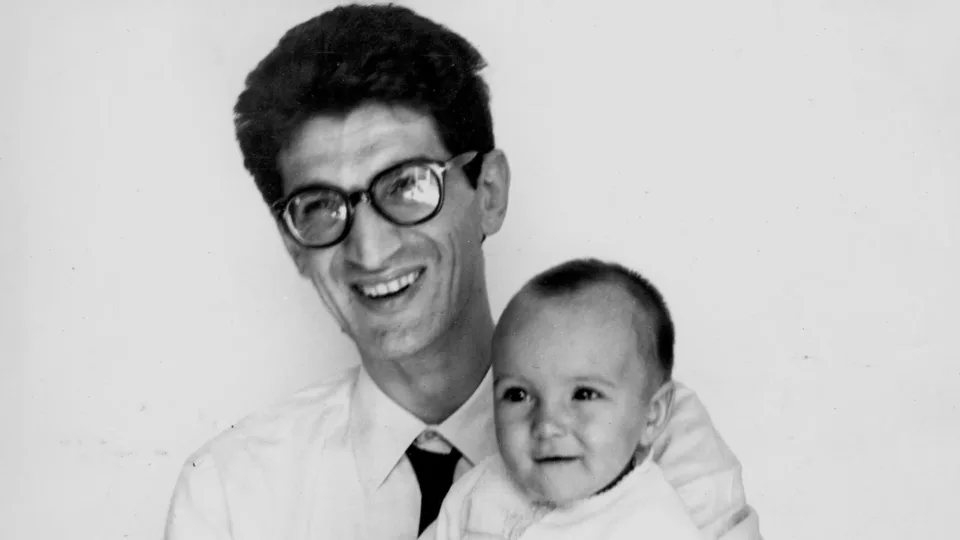

Se Toni, mio padre inizia con Anna che spinge la carrozzella e prova a parlare con il padre di cose che a lui evidentemente non interessano, la conclusione vede le parti invertirsi, con Toni che vorrebbe parlare di cose “minute”, della vita quotidiana con la figlia, con la quale sembra essersi finalmente riconciliato.Questo dopo la visita al cimitero, dove si recano assieme a salutare la prima moglie di Toni e madre di Anna, Paola. La richiesta di Anna al padre è quella di parlare di sé, di affetti, di sentimenti e non solo di general intellect e lotte operaie. Anche se afferma testarda “Non voglio rinnegare niente”, dichiara il suo disagio davanti alla “brutta foto in bianco e nero” di un autonomo con la pistola, in Via de Amicis a Milano nel ’77, e lamenta che l’associazione della foto a suo padre da parte della stampa la turbava profondamente. Se, per Anna, “Quella foto porta via tutte le immagini di quegli anni”, per Toni lo scontro era duro certo, ma la violenza era partita dallo stato, e a questa violenza il movimento reagì sul piano imposto dalla controparte. Il conflitto di classe passava per l’imposizione di un altro potere nelle fabbriche rispetto a quello dei padroni e dello stato, con la speranza che il Partito Comunista Italiano, emerso dalla resistenza antifascista e dall’occupazione delle terre nel Mezzogiorno, prendesse una posizione più radicale. Secondo la lettura operaista, “il progresso deriva dalle lotte degli operai”, è per questo che Toni vede “tutto in positivo”, perché guarda “le cose dall’interno, non dall’alto come Dio, come fanno tutti i filosofi del cazzo”. Per Negri, lo stato aveva imbracciato le armi per difendersi dall’offensiva rivoluzionaria. Toni, per quanto in dissenso con alcune frange armate – fu anche minacciato dai brigatisti –, riteneva di far parte dello stesso campo, parte di quell’album di famiglia” fatto di una comune appartenenza comunista, come scrisse Rossana Rossanda: “Chiunque sia stato comunista negli anni cinquanta riconosce di colpo il nuovo linguaggio delle Br. Sembra di sfogliare l’album di famiglia: ci sono tutti gli ingredienti che ci vennero propinati nei corsi Stalin e Zdanov di felice memoria”. Anche al fine di trovare una soluzione politica e non semplicemente repressiva, Rossanda fu centrale nelle iniziative contro la carcerazione preventiva e le leggi speciali, prima con il Centro di documentazione sulla legislazione di emergenza, da cui più tardi nascerà la rivista «Antigone. Bimestrale di critica dell’emergenza» con Luigi Manconi e Luigi Ferrajoli tra gli altri e, successivamente, l’associazione omonima. Dal punto di vista di Toni, pur se avendo fatto scelte diverse, tanto i brigatisti quanto egli stesso furono incarcerati per la lotta contro lo stato e il capitale. D’altronde, i movimenti a cui Toni partecipò, con un costo certo molto alto, permisero di cambiare un sistema produttivo in cui gli operai, ad esempio, nel settore chimico, “morivano come birilli” a causa dell’acetilene che gli distruggeva i polmoni.

“Resto comunista perché penso non solo che sia giusto distribuire la ricchezza in parti uguali ma anche che sia giusto lavorare tutti egualmente, per prendere quel pezzo di ricchezza che ci compete. E che lo sviluppo del nostro cervello vada nel senso dell’“essere comuni”, perché tutta la tecnologia è creata per costruire comune. E volerla appropriare in maniera privata e ridurre i lavoratori a correre qua e là, senza avere la sicurezza di partecipare alla ricchezza che si produce insieme sia il colmo dell’ingiustizia”. Altrove ha detto che “Comunismo è una passione collettiva gioiosa, etica e politica che combatte contro la trinità della proprietà, dei confini e del capitale”.

In un libro intervista, Il ritorno (Rizzoli, 2003), Negri aveva affermato, in continuità con diversi studiosi, che “molte idee che avevamo a quel tempo in seguito sono state riprese dal capitalismo più avanzato”. Il filosofo Paolo Virno, tra i protagonisti di Potere Operaio, appena scomparso, scriveva che il movimento del ’77 è “per molti versi in sintonia con la new wave neoliberista, ma in sintonia aspra, giacchè cerca un’altra soluzione per gli stessi problemi”, ossia “il carattere socialmente parassitario del lavoro sotto padrone”. Mirava ad un’alternativa alla fine dell’impiego e non all’accentuazione del dominio. Tuttavia, su questo nodo dissentiva dall’“ottimismo” di Negri: “Nell’apprezzare l’innovazione sociale del ’77 e dintorni, diverso e più grave è l’errore possibile: consiste nel ritenere realizzata oggettivamente la tendenza espressa dal movimento, oltre e nonostante la sua distruzione”.

Al di là di questa disputa, resta l’invito da parte di Toni a guardare oltre il rapporto di lavoro salariato e oltre la forma dello stato nazione: tanto contro l’“impero” quanto contro le piccole patrie. Ostile alle identità e agli essenzialismi, dopo aver ispirato i movimenti globali culminati a Genova nel 2001, Toni Negri riconobbe nelle lotte migranti il cuore di un conflitto operaio all’altezza dei problemi posti dalla contemporaneità. Contro i populismi sciocchi e retrotopici, egli vide nell’Europa un campo di possibilità per ripensare e approfondire la democrazia.

Come scrisse Virno in morte del compagno: “Insopportabile Toni, amico caro, non ho condiviso granché del tuo cammino. Ma non riesco a concepire l’epoca nostra, la sua ontologia o essenza direbbe Foucault, senza quel cammino, senza le deviazioni e le retromarce che l’hanno scandito”.