L’articolo è sostenuto da Edison nel contesto dell’iniziativa “Prima Diffusa”, grazie a cui la Prima della Scala arriva nei quartieri di Milano.

“L’ascoltatore sulle prime è sconcertato da un flusso di suoni volutamente dissonanti: frammenti di melodia e inizi di frasi musicali appaiono in superficie, vengono sommersi, poi ricompaiono nuovamente, per sparire ancora una volta nel boato… Sul palcoscenico il canto è rimpiazzato dalle urla. Se il compositore trova per sbaglio una melodia semplice e comprensibile, ecco che – come spaventato da una simile calamità – si rifugia in una giungla di confusione musicale che a momenti raggiunge la cacofonia totale… la musica starnazza, grugnisce, ringhia, si autostrangola per rappresentare le scene amatorie nel modo più realistico possibile. L’“amore” è imbrattato per tutta l’opera nella maniera più volgare: il letto del mercante occupa il centro del palco, e su di esso vengono risolti tutti i “problemi”. All’estero Lady Macbeth riscuote molto successo presso il pubblico borghese… solletica i gusti perversi della borghesia con la sua musica irrequieta, urlante e nevrastenica”.

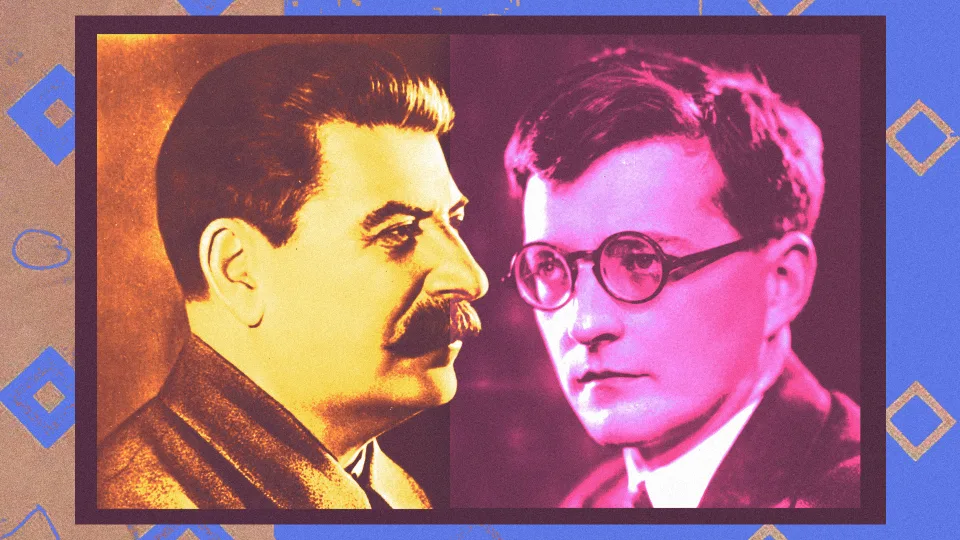

(Da una recensione anonima di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmítrij Šostakóvič uscita sulla Pravda del 28 gennaio 1936).

Quando il compositore Dmítrij Šostakóvič (1906-1975) lesse questa recensione della sua opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk sull’organo di stampa del Partito comunista sovietico, aveva appena trent’anni e si trovava alla stazione di Arcangelo, sul Mar Bianco, all’estremo nord della Russia europea. Lo scrittore Julian Barnes ha scritto un intero romanzo, Il rumore del tempo, sul cupo terrore che queste poche righe scatenarono in quello che fino a quel momento era un giovane compositore sovietico di successo. Il rumore del tempo mescola in modo disinvolto realtà storica e finzione, ma Barnes descrive bene il senso d’impotenza che Šostakóvič deve aver provato leggendo quell’articolo che era in tutto e per tutto una censura politica più che una semplice stroncatura. Il compositore, fino a quel momento sulla cresta dell’onda, capì che “il suo lavoro era destinato a essere messo a tacere come si fa con un cucciolo uggiolante che abbia finito di seccare il padrone”.

Eppure Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk era stata composta più di due anni prima e aveva ottenuto un buon successo di pubblico e di critica non solo in Unione Sovietica ma anche all’estero. Il 5 febbraio 1935 fu eseguita tra gli applausi perfino al Metropolitan di New York, oltre che a Filadelfia, in Svezia e in Argentina. Durante i lavori del XVII congresso del Partito comunista sovietico il successo internazionale dell’opera di Šostakóvič fu paragonato, in termini di produttività, alle quote di produzione dei minatori del Donbass.

È bastata una serata al Teatro Bol’šoj di Mosca per cambiare il destino dell’opera e del suo giovane compositore. Quando gli fu chiesto espressamente di essere presente alla replica della Lady Macbeth del 26 gennaio 1936, Šostakóvič capì che in sala ci sarebbe stato Stalin in persona. Il critico musicale Alex Ross ha ricostruito quella serata in un suo saggio contenuto nella raccolta Il resto è rumore. Stalin preferiva non essere visto: l’unico segnale della sua presenza in teatro era il grande dispiegamento di agenti di sicurezza. Al Bol’šoj sceglieva sempre di sedersi in una poltroncina posteriore del palco laterale A, subito sopra la buca dell’orchestra. Se ne stava lì, in quel palchetto che si mormora fosse anche blindato, ben nascosto da una tenda. Quella sera Šostakóvič non riusciva a scorgere Stalin, ma riconosceva i compagni Vjačeslav Molotov, Anastas Mikojan e Andrej Ždanov, tutti membri del Politburo. Ždanov in particolare era il guardiano dell’ortodossia culturale sovietica. Ovviamente il compositore sapeva che Stalin era lì, nell’ombra. Durante la recita Šostakóvič spiava le reazioni dei potenti occupanti del palco A: ridacchiavano, si davano gomitate complici e si sussurravano commenti tra di loro. Il terrore lo colse davvero quando, nonostante gli applausi scroscianti alla fine della rappresentazione, nessuno lo invitò a raggiungere Stalin. Questo mancato invito era il chiaro segnale che al “piccolo padre” Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk non era piaciuta affatto. Šostakóvič partì per un impegno sapendo che per lui ci sarebbero stati guai seri e quando, solo due giorni dopo, lesse sulla «Pravda» quella recensione anonima, capì che per lui era finita. Non era escluso che il pezzo fosse stato scritto di getto dallo stesso Stalin: lo testimoniavano un paio di refusi che nessuno alla redazione della Pravda aveva osato correggere.

Il libretto di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk è molto liberamente tratto da una novella dello scrittore russo Nikolaj Leskov (1831-1895) con lo stesso titolo. Katerina, una giovane donna infelicemente sposata con un mercante e proprietario terriero, s’innamora di un servo, Sergej, e man mano fa fuori il suocero e il marito fino al tragico finale in cui, deportata in Siberia, si uccide trascinando con sé nel Volga ghiacciato Sonečka, un’altra galeotta che era diventata sua rivale in amore. Tra la novella di Leskov e il libretto decisamente satirico dell’opera di Šostakóvič ci sono enormi differenze, sia di trama sia di tono. In Leskov Katarina è una sorta di Madame Bovary che, annoiata dal marito e umiliata dal suocero, si trasforma in un’assassina mossa, più che dalla sete di potere, dal tedio e da una sfrenata indole sensuale: è più un personaggio da cronaca nera che un’eroina romanzesca. Leskov descrive i suoi delitti con distacco e anche quando con Sergej arriva a compiere un infanticidio (un episodio che manca completamente nell’opera lirica), la narrazione è fredda e priva di qualunque empatia per il bambino ucciso o d’interesse per le motivazioni dei suoi assassini. La musica di Šostakóvič fa invece di Katarina un’antieroina crudele e magnifica: è mossa da un irresistibile desiderio sessuale, è una giovane istupidita dalla noia e dall’ignoranza, e per lei uccidere diventa una bestiale forma di liberazione dalle catene del patriarcato borghese. Lei neanche se ne accorge, ma a muoverla è un’insaziabile sete di libertà.

Agli occhi di Šostakóvič la sua Lady Macbeth doveva essere una satira della vecchia borghesia terriera ancora zarista, di quei kulaki che Stalin stava sistematicamente sterminando attraverso pogrom e deportazioni. In un certo senso la sua poteva essere letta come un’opera di propaganda anti-kulaki. Eppure la musica è troppo moderna, troppo frastagliata e troppo empatica per funzionare davvero come propaganda: lo Šostakóvič compositore non può non sentire qualcosa per la sua protagonista. Complice il libretto, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk è una caricatura grottesca sì, ma è anche una grande tragedia. A peggiorare le cose, nell’opera (e non nella novella) compare anche la polizia che scopre i delitti di Katarina e Sergej ed è ridicola, farsesca, corrotta. In quella caricatura della polizia politica Stalin non poteva non scorgere una critica al suo operato. E nel finale, con quell’omicidio-suicidio tra i flutti gelati del Volga, Katarina diventa una terribile eroina tragica.

Il problema di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, lo dice bene Alex Ross, è nella sua ambiguità. Per essere una satira anti-borghese è troppo calda, troppo tragicamente romantica, se ha senso usare un termine del genere nell’Unione Sovietica degli anni Trenta. È come se il grande compositore si sia lasciato tradire dalla sua stessa musica. Stalin, o chiunque abbia scritto quella stroncatura sulla «Pravda», è stato spaventato da quella musica, si è sentito smascherato e pubblicamente umiliato. La «Pravda» si accanisce sugli obiettivi più facili: la licenziosità sessuale di certe scene, il grottesco di altre e soprattutto si accanisce su quella musica “che starnazza, grugnisce, ringhia”. Per quanto accalorato, il pezzo della «Pravda» è molto chiaro, quasi cartesiano nelle tesi che espone: Šostakóvič è accusato di aver tradito il realismo socialista con la sua musica troppo modernista (l’accusa che si legge tra le righe è quella di “formalismo”) e soprattutto il suo lavoro viene bollato come morbosamente borghese. Il successo internazionale della sua opera, che solo due anni prima veniva equiparato alla ricchezza creata per lo Stato dai compagni minatori del Donbass, nel 1936 viene bollato come sotterranea propaganda antisovietica.

Oggi, a distanza di quasi novant’anni da quella fatidica serata al Bol’šoj, possiamo dire che la bellezza di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk sta proprio nella sua inafferrabilità, in quell’ambiguità che tanto aveva turbato il Politburo: l’opera suona ancora oggi sconvolgente e scandalosa, e Katarina ci appare sempre di più come un’antieroina disumanizzata dal patriarcato e dall’oppressione. E oggi più che mai qualunque tentativo di dare una lettura univoca dell’opera di Šostakóvič è destinato a fallire. “La musica di Šostakóvič parla nello stesso respiro di trionfo e di tormento”, conclude giustamente Alex Ross in un articolo uscito sul «New Yorker» nel 2000: “È sopravvissuta al sistema che cercò di controllarla e continua a commuovere ascoltatori che non sanno nulla delle controversie sulla sua vita. La sua arte, alla fine, è sopravvissuta al bisogno di spiegazione”.

Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakóvič andrà in scena il 7 dicembre al Teatro alla Scala di Milano nella sua versione originale. Con l’iniziativa di Edison “Prima Diffusa”, giunta alla sua quattordicesima edizione, la Prima della Scala uscirà dal teatro e verrà portata in oltre 30 spazi in tutta Milano per avvicinare tutte e tutti all’opera. Scopri tutti gli eventi del progetto al link: https://www.edison.it/it/prima-diffusa