Perché la buona letteratura per l’infanzia non deve essere “buona”, edificante e perbenista, ma deve affrontare tabù quali il lutto, la morte, il sesso e i lati oscuri della vita.

Uno dei miei primi ricordi d’infanzia è di carattere uditivo: la voce solenne di mio padre che, accoccolato vicino al mio letto, recita: Era una notte buia e tempestosa…

Quelle parole, sempre le stesse, introducevano però ogni sera una storia diversa e, nell’oscurità della stanza, mi calavano in un’atmosfera spaventosa e puntuale: nuvoloni, rami frustati dal vento, lampi, pioggia battente; tutti elementi che crescendo avrei ricondotto ai cliché del genere gotico, ma che già allora esercitavano un effetto sulla mia sensibilità di bambino.

Nonostante fossero tutto fuorché rassicuranti, quelle storie evocavano un grande senso di avventura, e la paura che le innervava ha contribuito a instillarmi un sottile gusto per l’auto-spavento che ancora oggi coltivo.

È notorio come le fiabe contengano elementi disturbanti che nella maggior parte della narrativa per l’infanzia attuale risultano edulcorati, se non proprio espunti.

Certo, è un genere che si è evoluto molto, parallelamente alla considerazione di cui oggi godono i bambini sotto tutti gli aspetti. Non si è mai parlato tanto di infanzia come negli ultimi decenni, e il ruolo che il bambino ha assunto all’interno della società è diventato via via più centrale.

Non ho gli strumenti per chiarirne le cause, anche se penso di poterne individuare almeno due: la diffusione capillare nella cultura di massa dei principi della psicanalisi e delle varie “scienze dell’educazione” e il business crescente legato a qualsiasi prodotto per l’infanzia. Questo, se da un lato comporta una maggiore attenzione allo sviluppo dei bambini, in altre epoche ben più carente, dall’altro pone un problema non indifferente: a decidere cosa sia meglio per i più piccoli sono gli adulti.

Lo evidenzia bene l’autore Mac Barnett in un breve saggio intitolato La porta segreta (Terre di Mezzo) sottolineando come siano adulti sia coloro che i libri per bambini li realizzano, sia coloro che li pubblicano, ma soprattutto coloro che li acquistano per i loro figli.

I genitori, selezionando una serie di prodotti che presentino requisiti precisi, rifuggendo da storie non convenzionali che possano risultare diseducative o traumatiche, non fanno che indurre gli editori e gli autori a realizzare libri perlopiù innocui, ma soprattutto omologati, sia dal punto di vista grafico che contenutistico. Per esprimere le diverse tendenze della letteratura per l’infanzia, Mac Barnett elabora nel libro la “Teoria delle tre zie”.

La prima zia appena vede un bambino si snatura. Comincia a parlare in modo idiota, spalanca gli occhi, si rende ridicola credendo sia questo il modo corretto di interagirci: usa parole come “Acciderbolina” e tratta il nipote alla stregua di un barboncino. La seconda zia, autoritaria e normativa, corregge i comportamenti del bambino e lo subissa di regole nel tentativo di responsabilizzarlo. La terza è la zia mitica: tratta il bambino come una persona che ha dei pensieri, dei sentimenti e delle opinioni che le interessa sinceramente ascoltare e a sua volta ha tante storie ammalianti da raccontargli.

Per Mac Barnett queste tre figure corrispondono ad altrettante categorie di libri per l’infanzia; gli albi dai colori sgargianti, dalle font eccentriche, intrisi di cose che si suppone “piacciano ai bambini”, somigliano alla prima zia; la seconda zia è l’equivalente di quei libri noiosi, didattici, “educativi” – scritti pensando che una storia debba necessariamente anche avere uno scopo pedagogico; la zia mitica invece rappresenta quelli che l’autore chiama “i buoni libri”, che sanno raccontare una buona storia coinvolgendo il bambino nella costruzione del senso senza trattarlo con sufficienza.

È una teoria divertente quella di Mac Barnett, se non altro perché immagino che tutti quanti da bambini abbiamo conosciuto, se non esattamente nella forma di una zia, un carattere adulto analogo a quelli descritti. E per quanto semplice, mi sembra che l‘idea che per fare un bel libro basti una buona storia possa essere unanimemente condivisa.

“C’è il vizio di considerare i bambini una specie protetta e di pretendere che vivano in un universo avulso da quelli che l’adulto considera gli orrori del mondo. Il risultato è che proliferano libri insipidi, edificanti, insopportabilmente gentili”.

Allora perché, se si getta lo sguardo al panorama editoriale per l’infanzia, sembrano prevalere prodotti più assimilabili alle prime due categorie, mentre i libri belli scarseggiano? La risposta, forse, risiede nell’ossessione dei genitori per la buona educazione e la preservazione dei figli; nella loro spasmodica ricerca di valori, nella sottovalutazione del fatto che in una storia questi possano anche essere impliciti, non necessariamente esibiti, e addirittura che possano essere i bambini stessi a trarli da sé dalla vicenda narrata.

C’è il vizio di considerare i bambini una specie protetta e di pretendere che vivano in un universo avulso da quelli che l’adulto considera gli orrori del mondo. Il risultato è che proliferano libri insipidi, edificanti, insopportabilmente gentili, in cui tutti gli elementi di una buona narrazione classica sono tabuizzati.

Maurice Sendak, autore tra gli altri del fortunatissimo Nel paese dei mostri selvaggi (Adelphi) per un periodo ha tenuto una corrispondenza con i suoi piccoli lettori e ha notato che le domande che gli venivano rivolte più di frequente riguardavano proprio quei temi da cui gli adulti cercano di proteggerli – la tristezza, il sesso, la morte, in particolare la morte dei genitori. Sosteneva che fossero questi gli argomenti che interessavano con forza i bambini, non a caso ampiamente affrontati nell’universo fiabesco.

In un’intervista televisiva, un conduttore fa notare a Sendak come i suoi libri siano intrisi di tristezza. “Sure, like real life.” risponde lui; e interrogato sull’apparente mancanza di nessi logici di alcune sue opere, lo scrittore afferma che “I bambini non hanno paura delle cose che non significano nulla”. A differenza degli adulti, probabilmente.

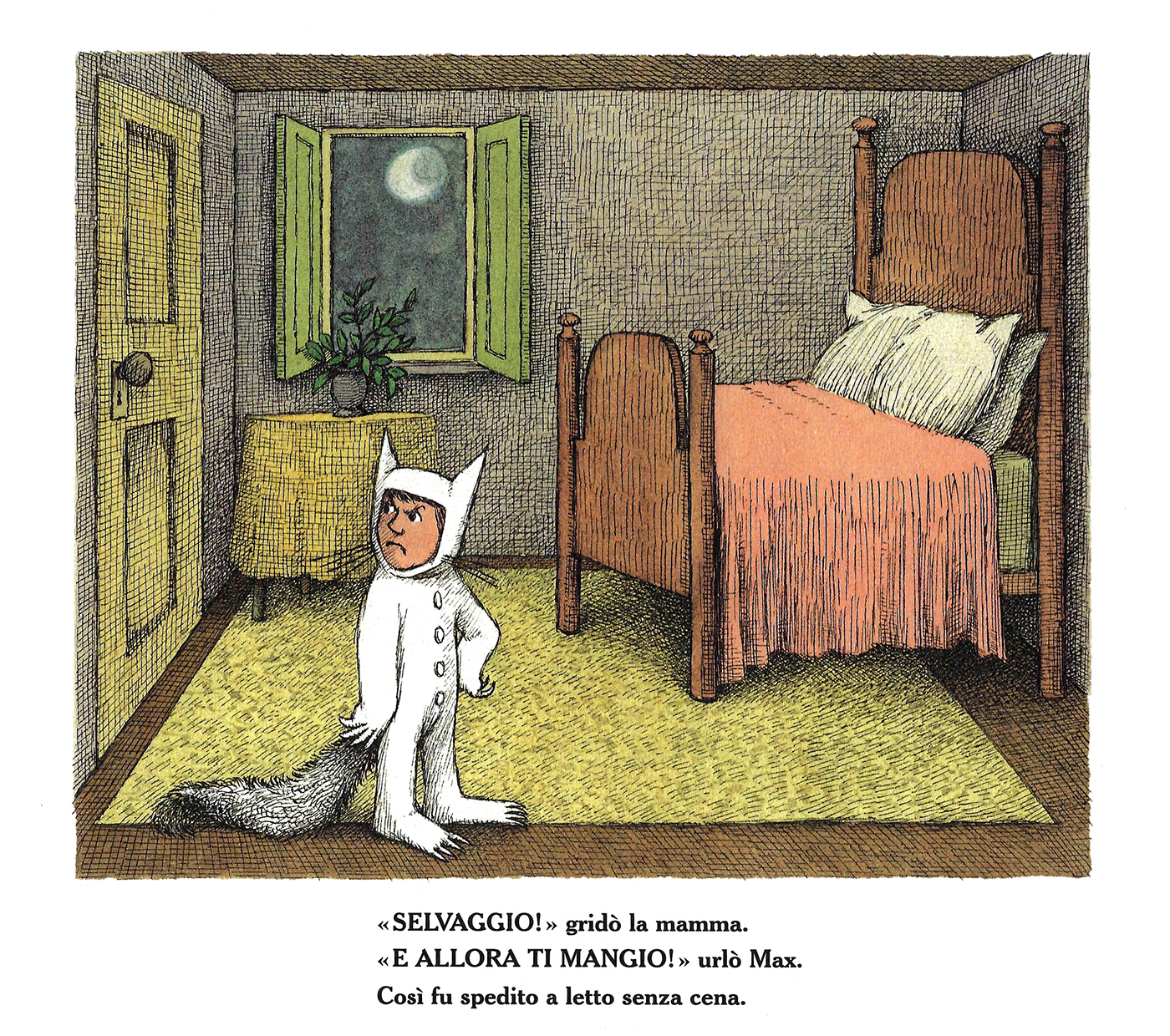

Al tempo dell’uscita di Nel paese dei mostri selvaggi Sendak fu aspramente criticato perché Max, il protagonista, si comporta da bambino-padrone. Grida contro la madre, è insolente, rifiuta di sottostare alle regole. E lei per tutta risposta cosa fa? Lo rifiuta. A quel punto Max evade dalla sua stanza con la fantasia, per ritrovarsi in un paese esotico popolato da creature mostruose (che l’autore rappresenta con le fattezze dei suoi stessi, detestati parenti) e decide di domarle con la stessa arroganza con cui si rivolgeva alla madre. Come se non bastasse, viene perfino premiato con la cena in camera. Insomma, una storia pedagogicamente sbagliata.

Un altro suo libro, “Luca, la luna e il latte”, divenne oggetto di censura per la presenza di un bambino ritratto nudo e suscitò scandalo per la scelta di rappresentare alcuni cuochi con baffetti alla Hitler intenti a cucinare il protagonista.

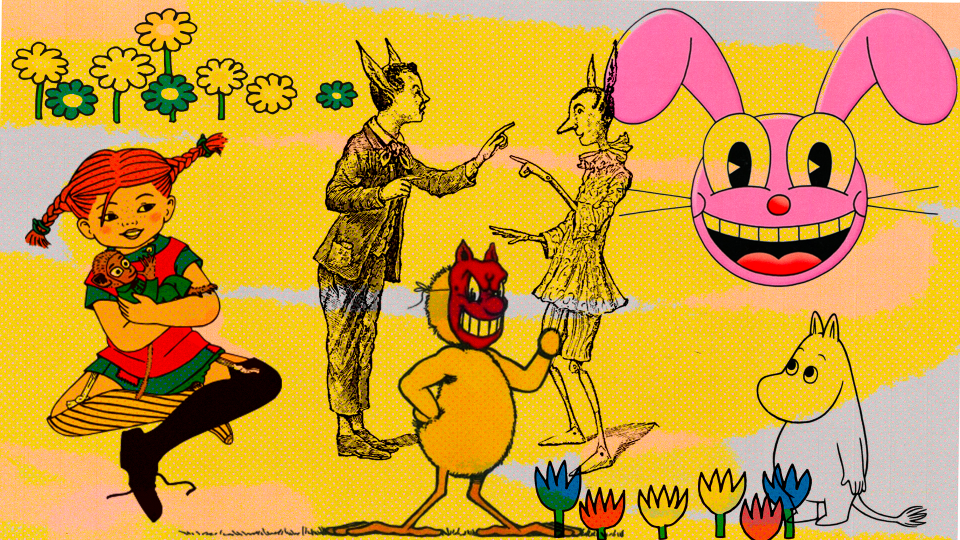

Astrid Lindgren, “Pippi Calzelunghe”, Salani. Disegno di Ingrid Vang Nyman.

Anche Astrid Lindgren, l’autrice di “Pippi Calzelunghe”, ricorda come il suo romanzo fu rifiutato da un’importante casa editrice nel timore che i bambini avrebbero reagito comportandosi come la protagonista. È come se, nell’opinione comune, i personaggi dei libri dovessero rappresentare anche dei modelli morali in cui il lettore possa specchiarsi: una visione della letteratura come mera riproposizione di comportamenti edificanti che è francamente raccapricciante.

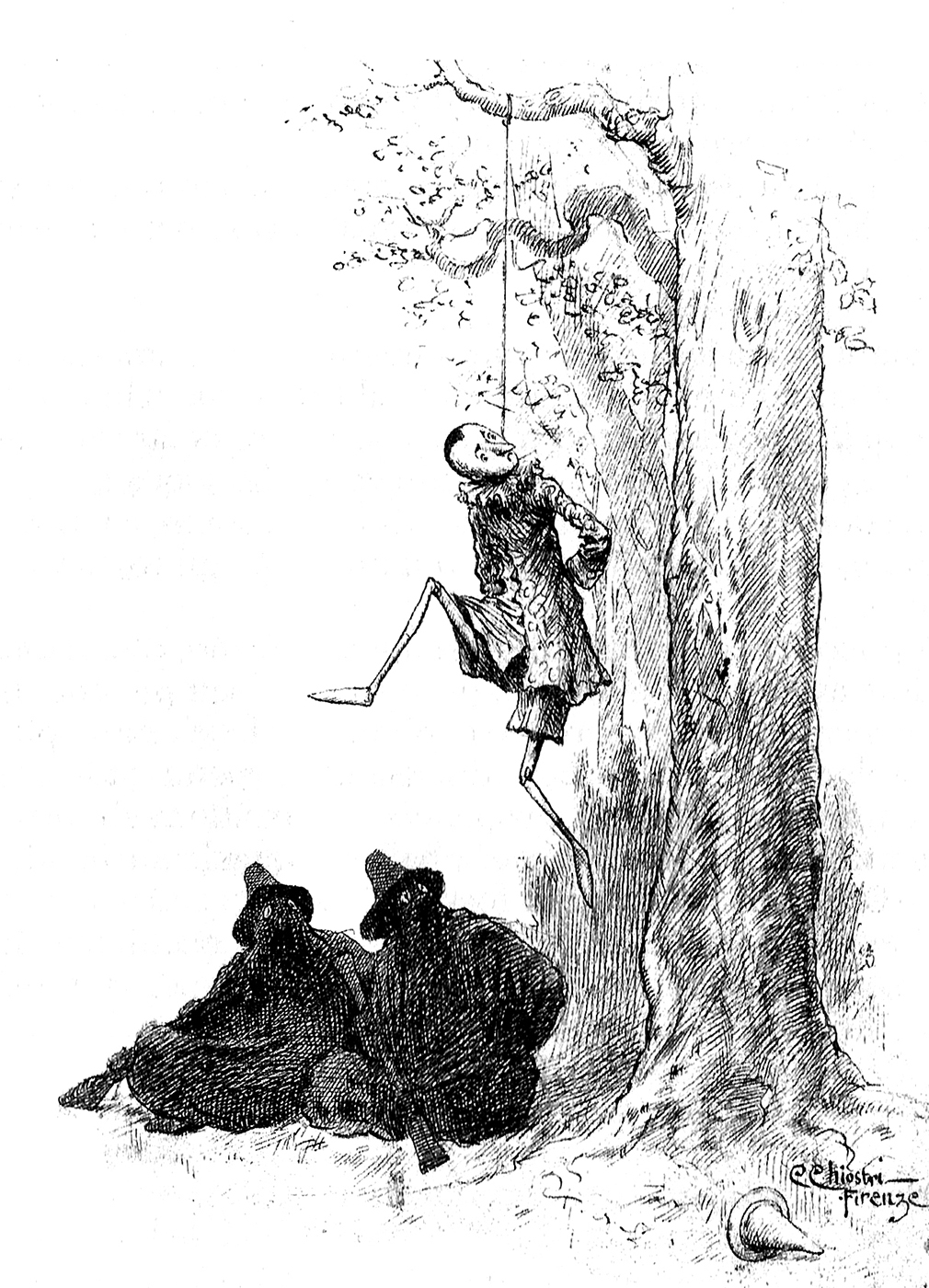

Prendiamo il Pinocchio di Collodi, la fiaba italiana par exellence: il libro viene spesso ricordato per la lezione di fondo e per la redenzione del protagonista. Pare però che il finale che avesse in mente l’autore fosse di tutt’altra natura: il burattino impiccato alla quercia dal gatto e la volpe. Fu il direttore del Giornale per i Bambini, che all’epoca pubblicava la storia a puntate, a esercitare pressioni su Collodi affinché continuasse a scrivere e trovasse un finale più edificante. Tuttavia, le immagini che più restano impresse tra le picaresche avventure di Pinocchio sono intrise di prefigurazioni di morte. L’impiccagione, la bara sorretta dai conigli neri, il grillo schiacciato col martello, la lapide della fatina “morta di dolore”, Pinocchio infarinato pronto per la frittura del pescatore verde, l’amico Eugenio colpito alla testa dal trattato di aritmetica, definito il “morticino”; infine la straziante scena in cui Pinocchio, divenuto asino, viene gettato in acqua con una pietra legata al collo dal suo padrone, che intende annegarlo per ricavare dalla sua pelle un tamburo (Giorgio Manganelli, nel suo saggio Pinocchio: un libro parallelo (Adelphi), non ha dubbi: nelle sue disavventure, il burattino attraversa letteralmente l’Erebo, il Regno dei Morti).

Ci sarà pure un lieto fine, ma per giungervi il povero Pinocchio subisce angherie tanto drastiche e passa attraverso presagi talmente macabri da suscitare più indulgenza che disapprovazione verso il suo carattere capriccioso e volitivo.

Ricordo vividamente quei passaggi, illustrati da Carlo Chiostri nell’edizione della libreria di famiglia. Disturbanti, certo, ma proprio per questo significativi. Un altro aspetto problematico dei libri per bambini è spesso il disegno.

“Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi. Illustrazione di Carlo Chiostri dall’edizione Giunti.

Quest’anno ho fatto un giro alla Children’s Book Fair di Bologna, la fiera del settore più importante al mondo, per farmi un’idea del panorama artistico ed editoriale.

La cosa che mi ha colpito di più è l’omologazione dello stile delle illustrazioni, a prescindere dalla nazionalità dei diversi editori. Nonostante le tecniche di realizzazione fossero variabili, acquerello, digitale, cut-out e quant’altro, ho percepito che a livello estetico i libri fossero come schiacciati su un’unica sensibilità.

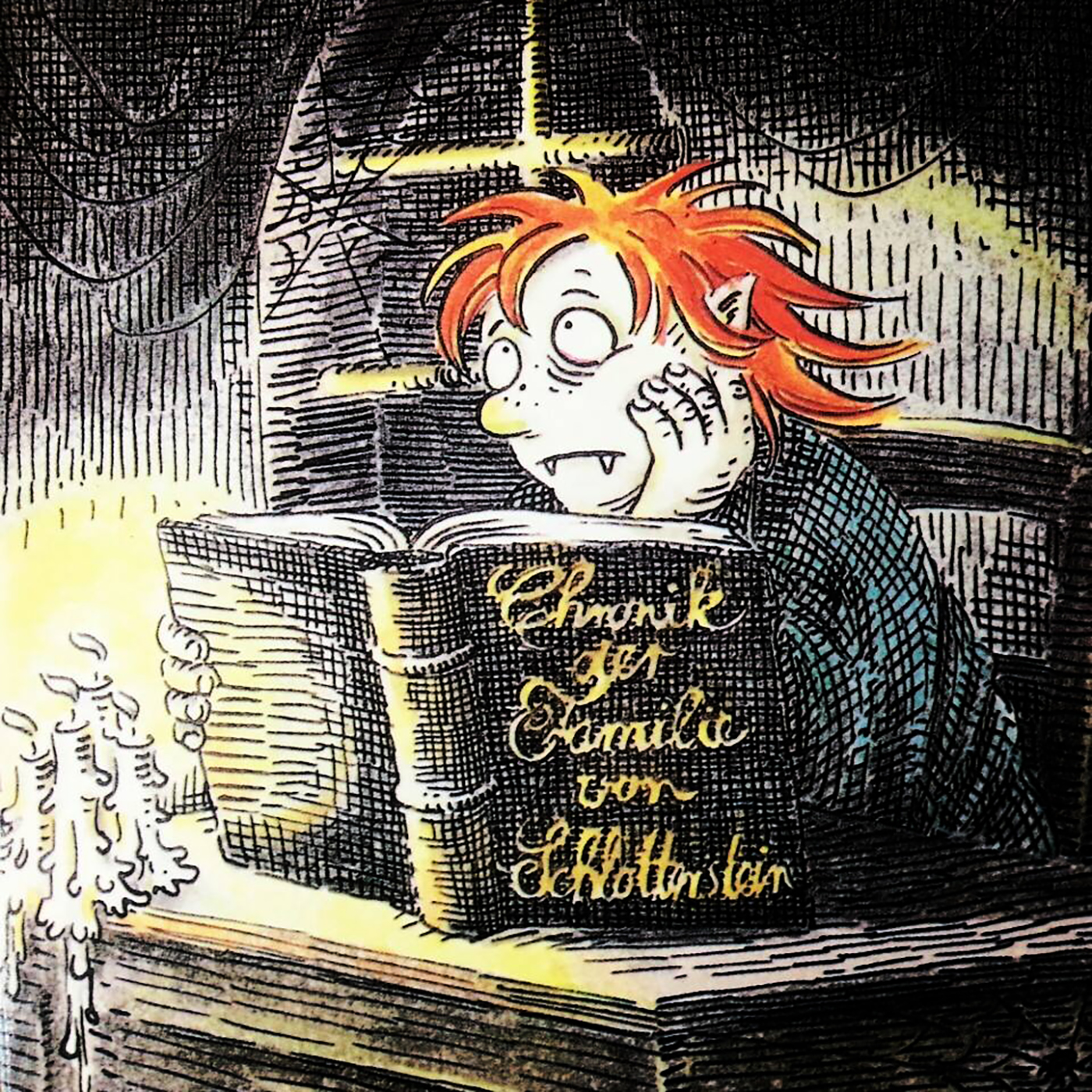

Bandito l’utilizzo di un contorno nero e definito, la cosiddetta “linea chiara” (vedi Pimpa, Spotty, Barbapapà etc.) così come del tratteggio (Dr. Seuss, Vampiretto, Tove Jansson), oggi dominano forme libere, riassemblate, senza outline, al limite con contorni sottilissimi e vibranti, uno stile che grida: “Sono artistico!” quasi rivendicasse una superiorità su media più popolari come cartoni animati e fumetti.

Angela Sommer Bodenburg, “Vampiretto torna alla sua cripta”, Salani. Disegno di Amelie Glienke.

I libri più interessanti li ho trovati nei padiglioni asiatici, Giappone e Corea in particolare: all’apparenza fuori da ogni schema, mantenevano però un legame con la tradizione grafica di quei Paesi. Si poteva chiaramente intravedere un fil rouge con la produzione di manga e anime, per esempio, a corroborare una forte connotazione identitaria. In Italia, dove il mainstream coincide con i prodotti d’importazione e la produzione locale è spesso penalizzata, diventa più complesso instaurare un discorso sulla tradizione e il rischio è che a prevalere sia, per l’appunto, un approccio troppo omogeneo.

Riconoscendo una sensibilità condivisa tra gli albi illustrati, mi sono chiesto: perché dovrebbero esistere il disegnatore “per bambini” e quello “per adulti”?

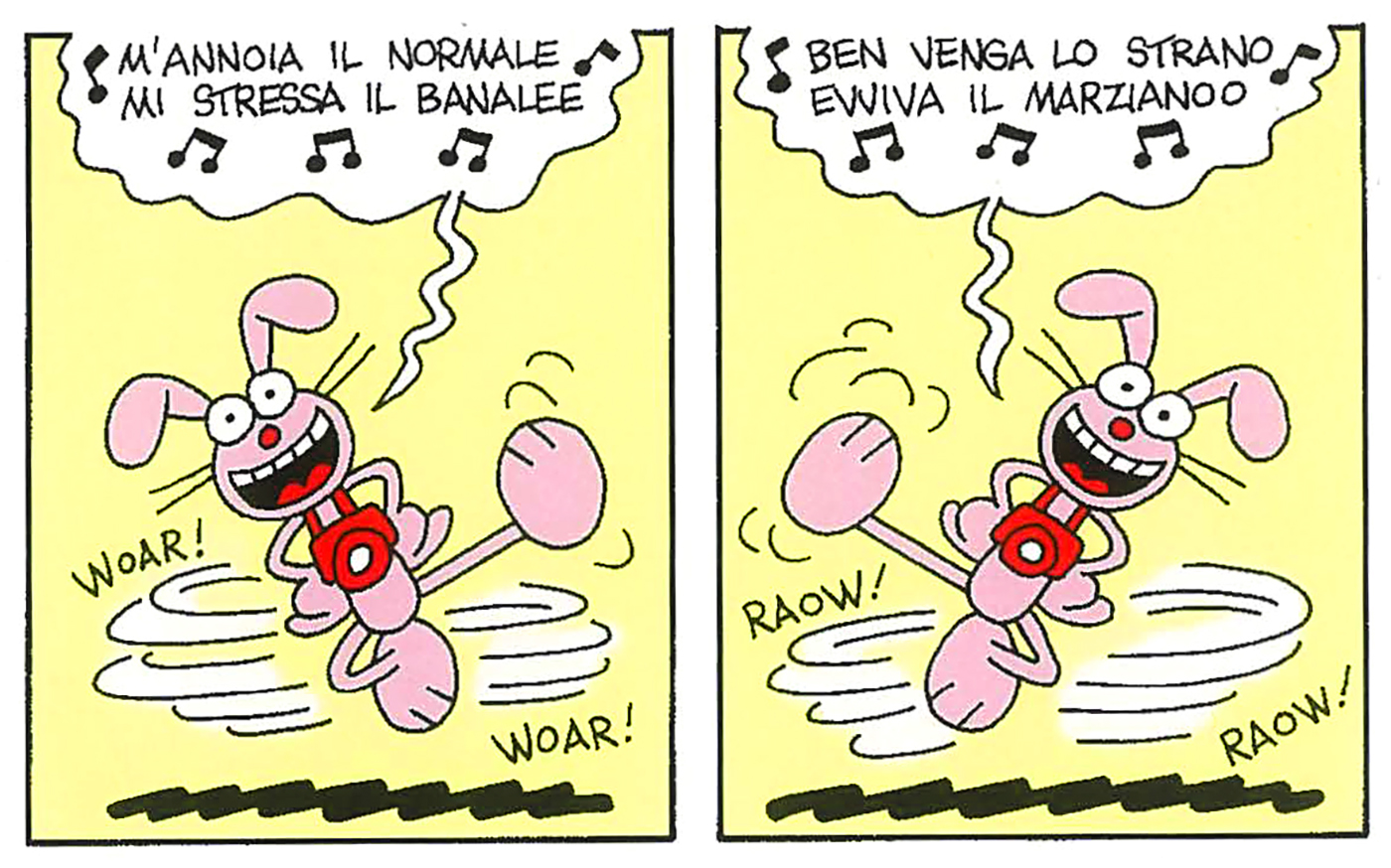

Ci sono professionisti che hanno sempre svicolato da questa distinzione, dimostrando una grande versatilità nella gestione di prodotti editoriali indirizzati all’uno o all’altro pubblico. Altan, l’inventore della Pimpa, è lo stesso fumettista grottesco di Franz e Colombo, nonché il vignettista satirico che ritraeva gli italiani con un ombrello nel culo. Massimo Mattioli ha portato avanti la realizzazione di Pinky su «Il Giornalino» mentre realizzava storie splatter e sequenze pornografiche in Squeak the Mouse e Joe Galaxy. Antonio Rubino ha disegnato storie assurde, geometriche e dai tratti rococò per i più piccoli così come per i soldati in trincea, Luciano Bottaro ha innestato nella serialità di Topolino prospettive lisergiche e sperimentazioni cubiste.

Massimo Mattioli, “Pinky”, «Il Giornalino».

Questa duttilità mi ha sempre affascinato, e suppongo che questi autori per primi abbiano trovato linfatico lo scambio e l’interazione tra i diversi linguaggi, dimostrando come sia possibile adattare il proprio registro mantenendo la massima padronanza del mezzo.

Nella piena consapevolezza che il gusto personale obnubila l’obiettività, provo a stilare un piccolo elenco di libri che ritengo virtuosi sia per i disegni che per i contenuti. Quando nel 1981 è uscito Nel mondo là fuori di Maurice Sendak, la sua casa editrice lo ha classificato sia come libro per bambini che per adulti, mettendo simbolicamente fine alla distinzione tra i due generi.

Maurice Sendak, “Nel mondo là fuori”, Adelphi.

Innamoratosi del romanticismo tedesco dopo un viaggio in Europa, Sendak provò a realizzare un’opera dal taglio più pittorico rispetto alle precedenti, definendo poi il suo stile come se fosse “un cattivo dipinto di Philip Otto Runge”.

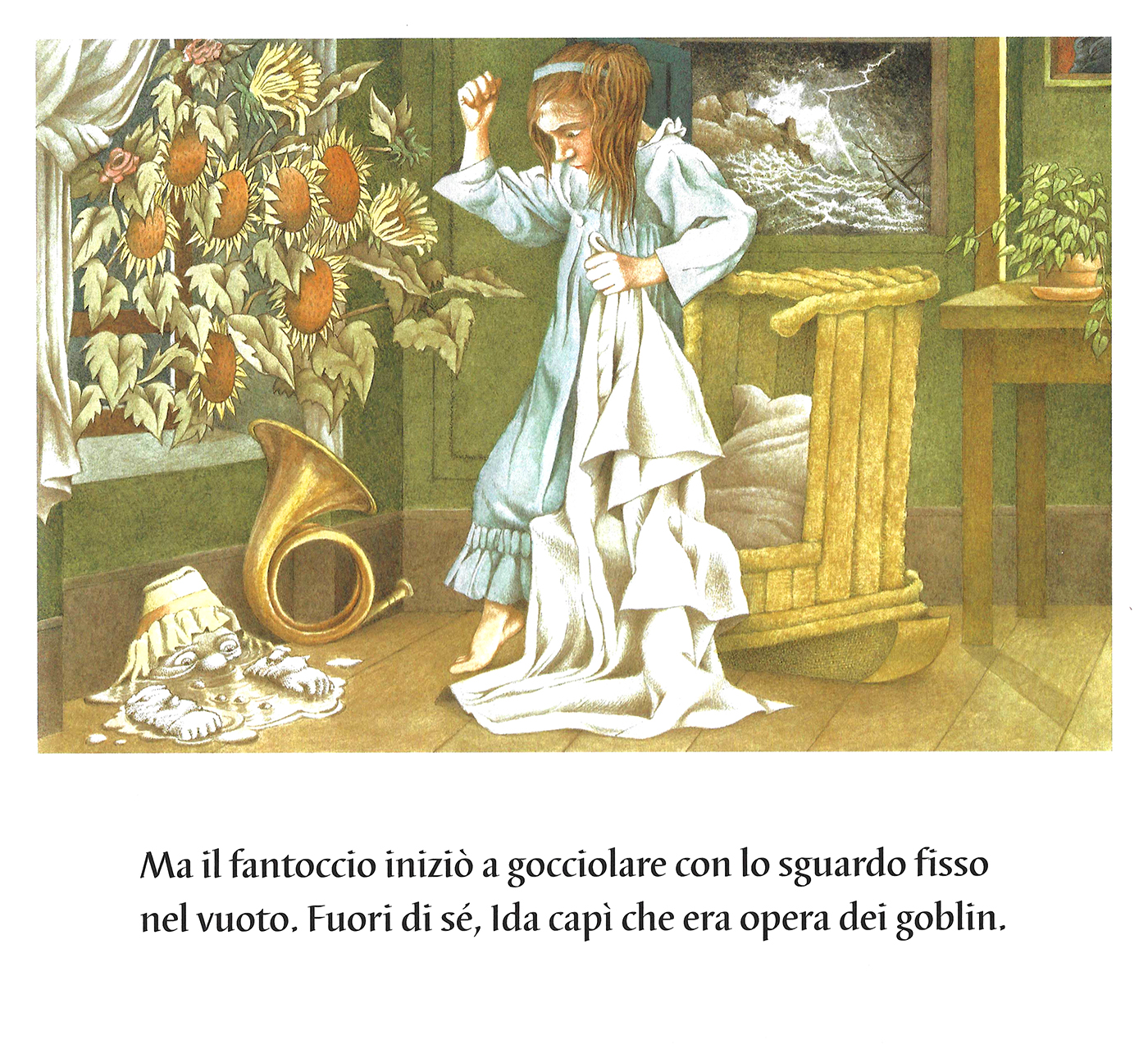

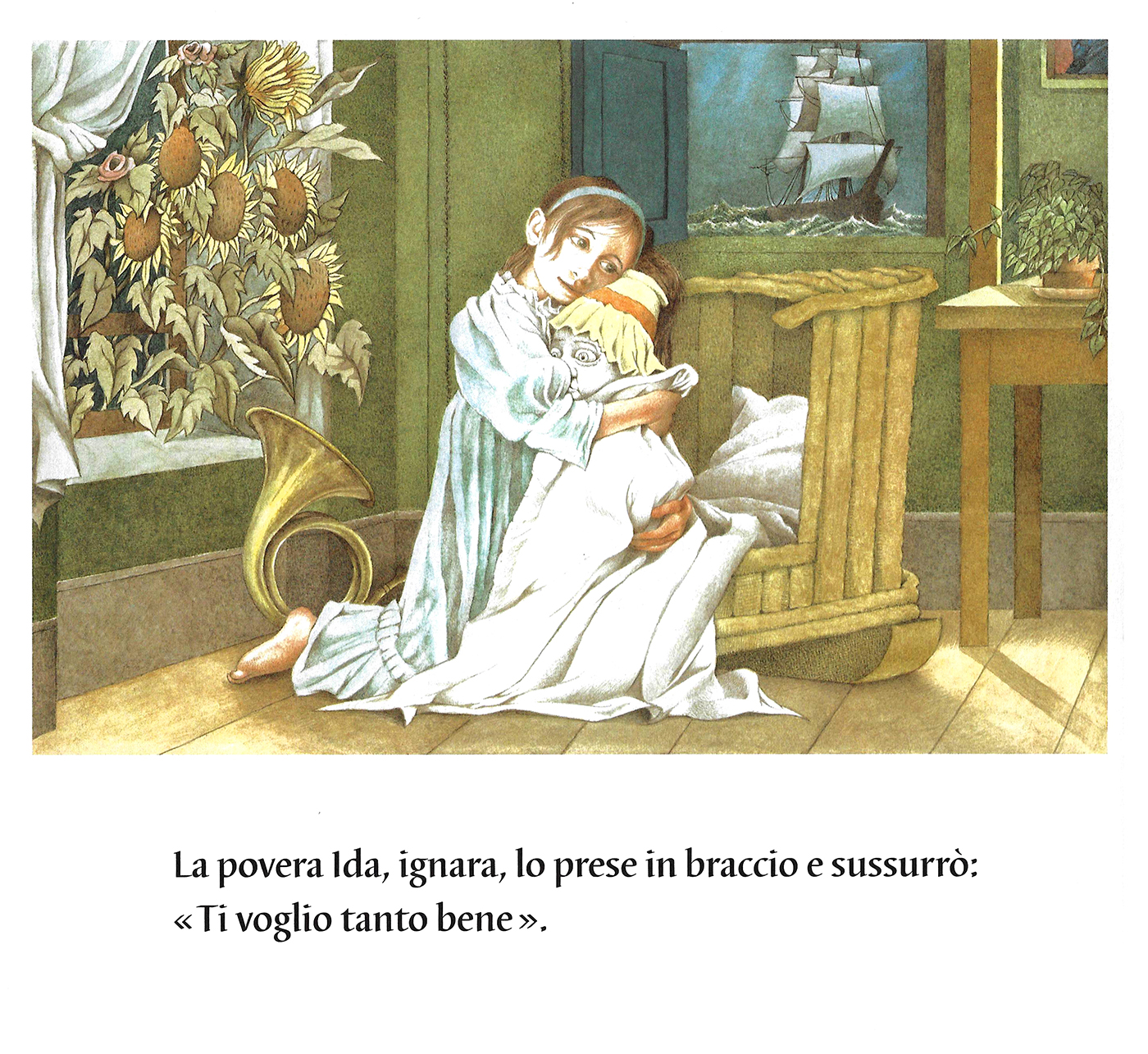

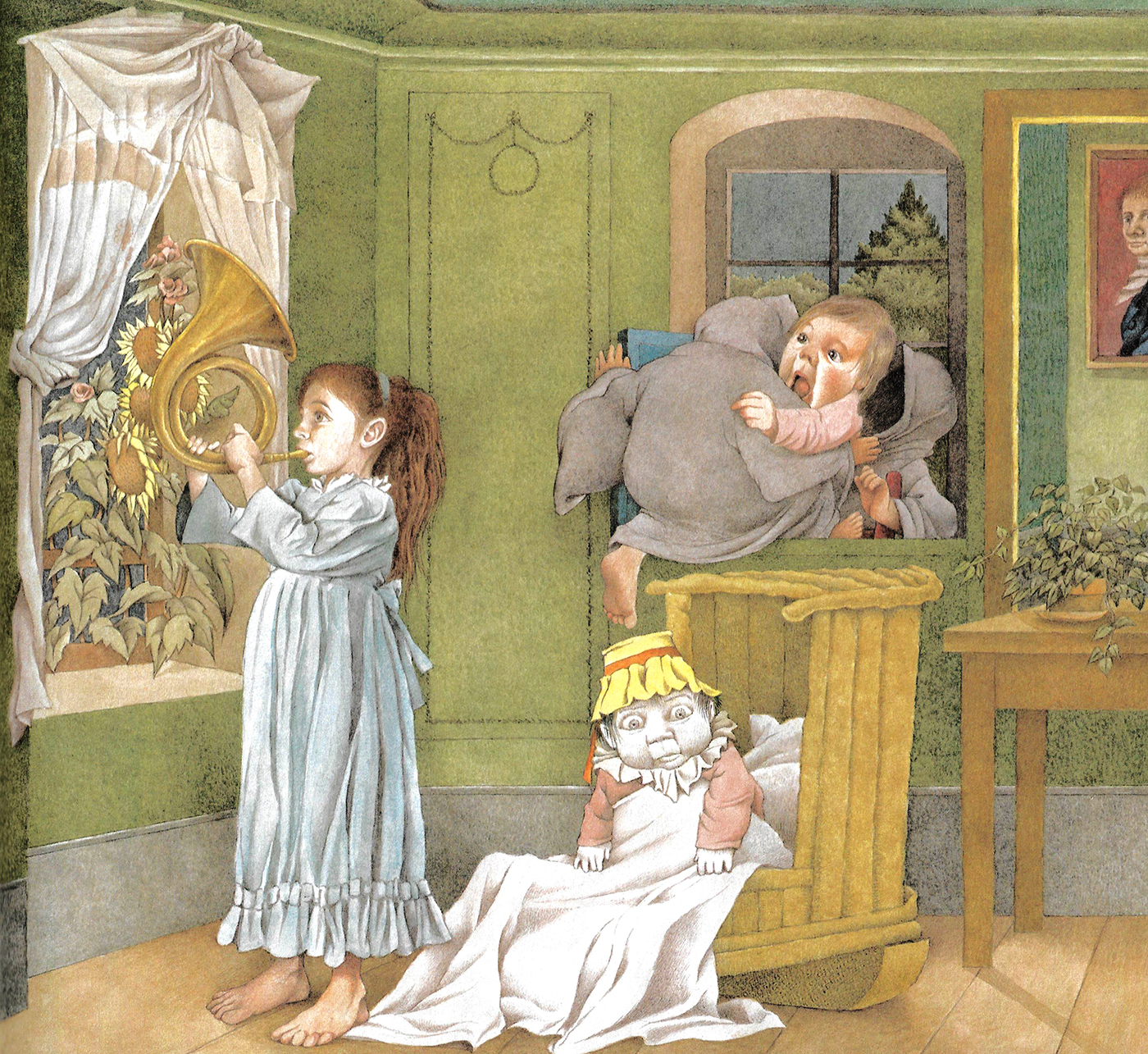

Nel libro, un padre deve lasciare la famiglia e partire per il mare. La madre, apparentemente depressa, fissa l’orizzonte tutto il giorno, per cui tocca a Ida, la bambina più grande, prendersi cura della sorellina piccola. Peccato che in un fatale momento di distrazione alcuni goblin incappucciati si intrufolino nella stanza per rapire la bebè e sostituirla con un fantoccio di ghiaccio dalle sue stesse sembianze. Quando Ida stringe la sorellina, questa si scioglie tra le sue braccia in una sequenza disturbante e orrorifica: munendosi di un corno e di un impermeabile magici, si fionderà ad affrontare i goblin in una sequenza misticheggiante.

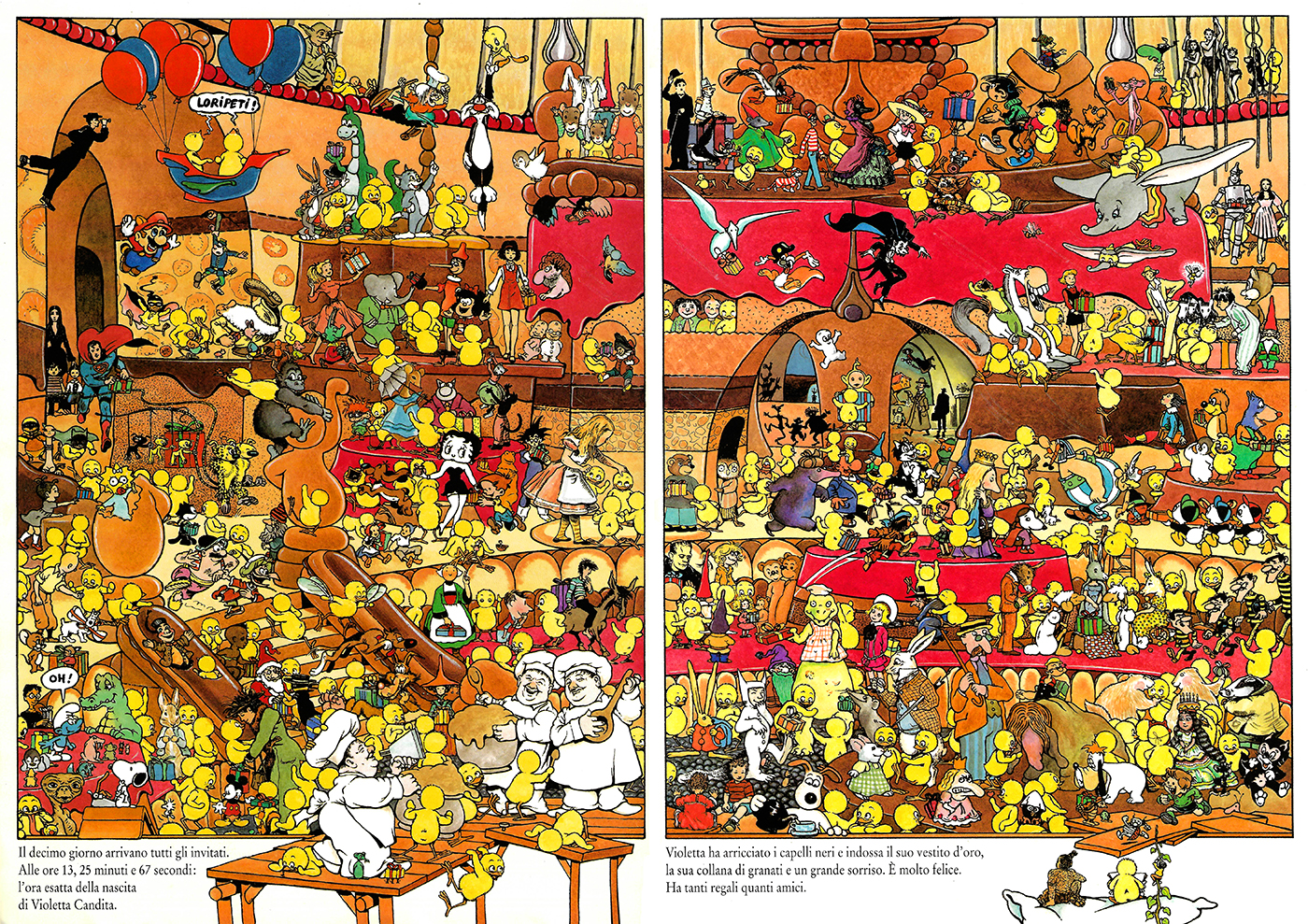

Trovo questo libro un esempio sublime di come scrittura e disegno possano convivere in un amalgama di grande livello artistico senza che si possa pensare di separare i due piani. Non a caso l’idolo di Sendak era William Blake, di cui ammirava le poesie illustrate pur ammettendo di “non capirci niente”, anzi apprezzandole proprio per quello. Un degno discepolo di Lewis Carroll è il francese Claude Ponti, autore di una serie di albi con protagonisti centinaia di pulcini, di cui uno, Biagio, indossa sempre una maschera diabolica.

Claude Ponti, “Biagio e il castello di compleanno”, Babalibri.

Maurice Sendak, “Nel mondo là fuori”, Adelphi.

Maurice Sendak, “Nel paese dei mostri selvaggi”, Adelphi.

Illustrati magnificamente, i suoi libri sono un tripudio barocco di situazioni sgangherate, in cui il lettore può perdersi all’infinito alla ricerca di dettagli sempre nuovi.

La scrittura è infarcita di neologismi, di invenzioni letterarie, di giochi di parole non-sense; eppure, quello creato dall’autore è un mondo coerente nella sua follia organizzata. I pulcini sono di diverse tipologie, praticano diversi sport, mangiano diverse pietanze e tutto è almanaccato come se fosse un paradossale catalogo scientifico. Non mancano inoltre citazioni, sia dai suoi stessi libri che da quelli altrui, con un gioco di ampliamento di universi che trova in una splendida doppia pagina di Biagio e il castello di compleanno (Babalibri editore) uno dei tributi più sentiti e commoventi al mondo del fumetto e dei cartoni animati, con il chiaro invito, rivolto più agli adulti che ai bambini, di cimentarsi in un’irresistibile caccia alla citazione.

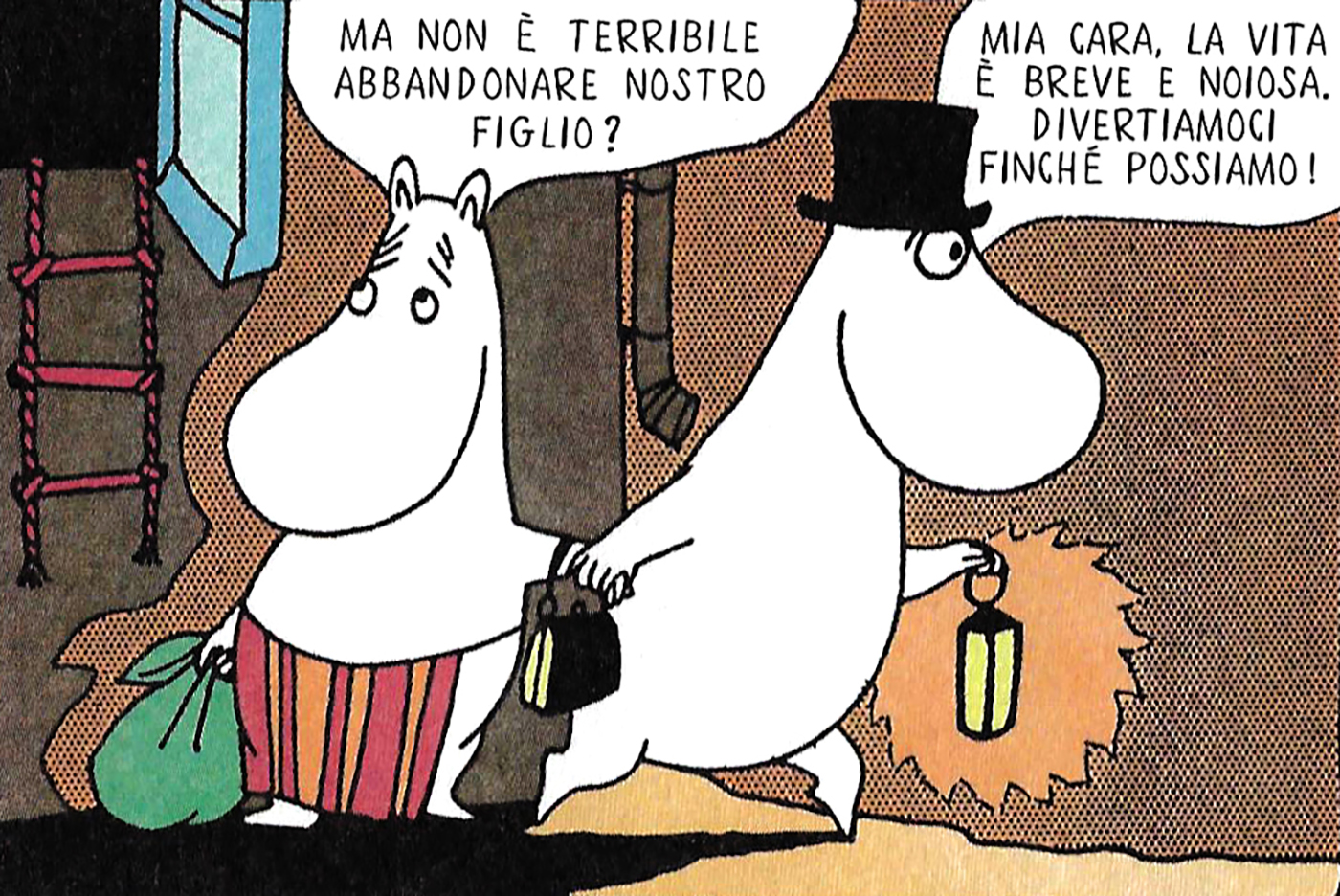

Tove Jansson è stata un’autrice rivoluzionaria nel saper combinare luce e tenebra, leggerezza e senso del perturbante. La sua natura più macabra emerge soprattutto dalle illustrazioni (notevoli quelle per Lo Hobbit di Tolkien) ma rimane sullo sfondo anche in tutte le vicende della serie dei Mumin (in corso di pubblicazione per Iberborea), i suoi personaggi più conosciuti e apprezzati.

Tove Jansson, “Mumin e la vita in famiglia”, Iperborea.

Una famiglia di Troll bianchi dal muso protuberante, le braccia corte e il codino filiforme è protagonista di svariate avventure, che condivide con un nutrito gruppo di amici freak, come Tabacco il vagabondo, l’avido Sniff, la pestifera Piccola MI e tanti altri.

Tove Jansson ha uno stile di disegno raffinatissimo, alterna una linea chiara e concisa per cesellare i caratteri dei suoi personaggi, dall’aspetto simpatico e le fattezze cartoon, a un dosato uso di tratteggi e chiaroscuri – talvolta di retini – per connotare gli sfondi con impressioni stilizzate, salvo poi ricorrere al decorativismo per determinati elementi, in particolare l’architettura e le piante. Ma quello che colpisce maggiormente sono le storie e le vicende di questo gruppo sgangherato: si fatica a trovare un personaggio positivo, molti sono mossi dai loro personali egoismi e non mancano storie pregne di cinismo, tra genitori che abbandonano il figlio perché la vita familiare li deprime, fidanzate che perdono la trebisonda per uno stile di vita da parvenu, inganni volti all’impossessamento dei soldi o dei beni altrui.

Nelle vignette emerge tutta la meschinità dei personaggi, a cui però è impossibile non voler bene, forse perché è facile riconoscervi i nostri stessi atteggiamenti, o perché la scrittura arguta e irriverente della scrittrice finlandese rispetta tempi comici esatti, con battute al vetriolo e situazioni paradossali che finiscono per sdrammatizzare la gravità delle situazioni.

Sono tutti libri che affrontano con sfacciataggine proprio quelle tematiche da cui si vorrebbero proteggere i più piccoli: perfidia, terrore, sporcizia, ribellione, morte.

Breve lista a cui vorrei aggiungere alcuni personaggi simbolo di quello che forse è considerato il tabù dei tabù, l’incubo di ogni genitore: il bambino oppositivo. La teppa, il bambino-onnipotente, che se ne infischia delle regole e mette in ridicolo i tic e le nevrosi del mondo adulto. Personaggi scorretti, monelli che non intendono accondiscendere alle norme sociali, ponendoci il dubbio se queste non siano in fondo fallaci e dannose.

Questo genere di caratteri sono inoltre quelli che i bambini preferiscono, perché trasmettono un’idea di libertà che soddisfa la loro brama di autoaffermazione.

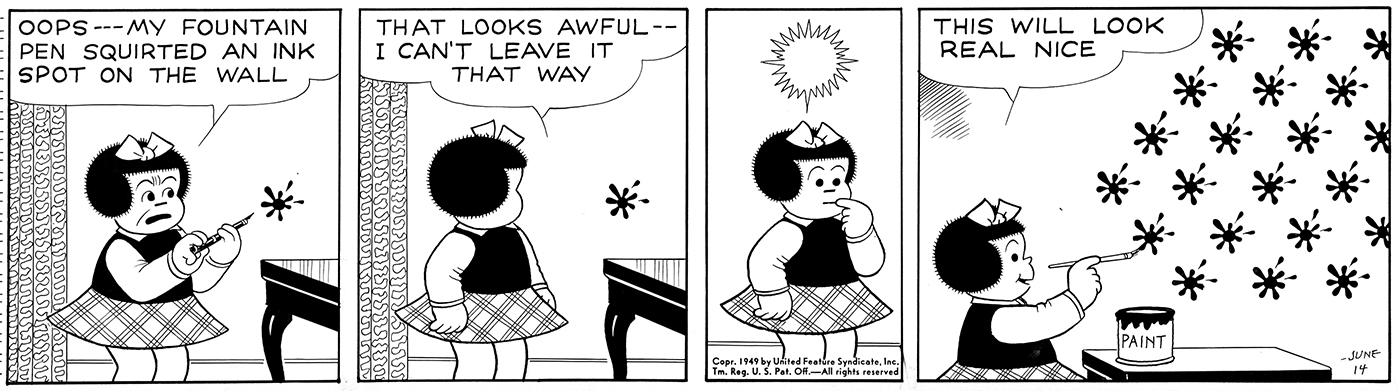

Ernie Bushmiller, “Nancy”.

Come Nancy, protagonista delle vignette di Ernie Bushmiller, che con la sua insofferenza alle regole e la sua ironia diventa simbolo della saggezza e dell’irriverenza infantili; o Pippi Calzelunghe, dalla forza dirompente e lo stile di vita anarchico.

O ancora la Giovanna, creata dalla coppia Làstrego e Testa e protagonista di una serie di libri (editi da Gallucci Editore), una bambina ripetutamente definita brutta (altro tabù), perfino “ranocchio”.

Cristina Làstrego e Francesco Testa, “La Giovanna a fumetti”, Gallucci.

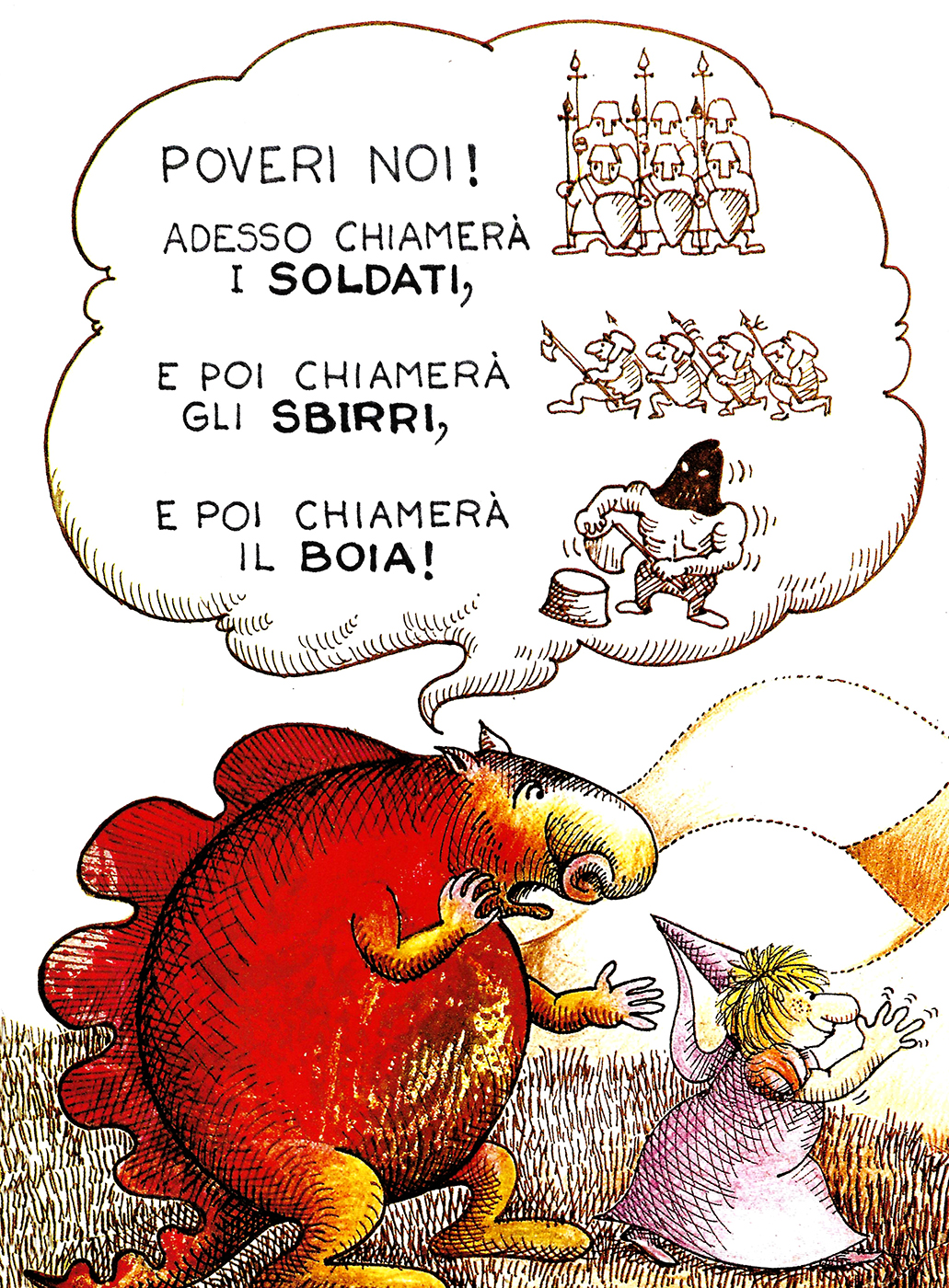

Rappresentata con tratto nervoso e graffiante, Giovanna non teme il potere e affronta con audacia i prepotenti senza ricusare l’uso della violenza, se necessario. Risponde a tono agli insulti e umilia chi osa oltraggiarla, come nelle spassose storie contro il Barone Gualtiero, avido strozzino, o nell’eclatante scena in cui impugnando un palo di ferro fronteggia il delinquente Baffo Storto, deciso a investirla con la moto.

Infine Viperetta, protagonista di un libro di Antonio Rubino definito da Clara Sorce “l’albo illustrato dell’anti-pedagogia”: una bambina che per il fatto di essere stata esposta alla luce lunare appena nata cresce cattiva, e capricciosa al punto che i suoi stessi capricci la sollevano letteralmente per i capelli facendole compiere un viaggio sulla luna.

Antonio Rubino, “Viperetta”, Einaudi.

Non penso sia un caso che questo genere di personaggi siano spesso femminili: in quanto bambine, ragazze o donne la loro carica eversiva è ancora più forte. Per la maggior parte degli adulti sarebbero da considerarsi come chiari esempi di ciò che non bisogna fare, di come non bisogna comportarsi; ma proprio per questo sono così affascinanti.

L’adulto, esponendo i bambini a storie di questo tipo, teme che possano esserne deviati, sconvolti, traumatizzati. O che possano replicare gli atteggiamenti scorretti dei personaggi. Ma la maleducazione non si può considerare una conseguenza delle letture, buone o cattive che siano. Forse queste sono le convinzioni di chi crescendo ha smarrito la propria identità bambina e di chi non sa stabilire una relazione alla pari con i più piccoli, preferendo al dialogo l’imposizione di norme e precetti.

Quali adulti sarebbero felici di leggere romanzi spogliati dai topoi che hanno sempre caratterizzato le buone storie e pregni di istanze educative? Pochi, almeno tra i buoni lettori.

E allora perché propinare ai bambini delle letture scadenti? Astrid Lindgren, ormai anziana, durante un’intervista afferma di aver scritto i suoi libri per il semplice fatto di possedere lei stessa una personalità infantile, e un’arzilla e curiosa “bambina” dentro di sé; forse quella stessa Pippi Calzelunghe che si diverte a scandalizzare le signore della buona società, che brandisce una pistola da pirata e ne combina una più del diavolo.

Non resta che augurarci più “zie mitiche” di questa stoffa.