A quattro anni dal suo inizio, la guerra in Ucraina sembra interessarci meno, come fosse un’abitudine a cui siamo rassegnati. Per evitare che subentri un disinteresse che farebbe solo il gioco di chi vuole manipolare i fatti, dobbiamo tornare a sentirci coinvolti.

L’invasione russa in Ucraina del 2022 è arrivata come arrivano le cose che rompono un’epoca: con un rumore pieno, metallico, e con una pressione che spinge la vita fuori dai suoi incastri, costringendo i corpi a scegliere in fretta fra restare e scendere, fra guardare e correre, fra raccogliere documenti o raccogliere un figlio. Era il suono della sirena che buca l’aria e torna, il colpo secco e poi il rimbombo lontano, i vetri che vibrano, i cingoli e i camion che trascinano ferro sull’asfalto, la radio accesa in sottofondo come un metronomo ansioso, le porte dei rifugi che sbattono, i passi sulle scale, il respiro corto nei corridoi. Il 24 febbraio 2022, l’Ucraina è diventata un territorio invaso in cui la guerra aveva peso e consistenza: una materia che restava addosso e segnava la pelle – fango scuro saturo d’acqua, gasolio e ferro freddo, gomma bruciata, fumo, e insieme l’odore del pane e del cibo caldo distribuito in fretta.

In quei primi giorni la guerra si è mostrata per ciò che era e per ciò che sarebbe stata a lungo: una conquista tentata con i mezzi, una pressione esercitata con le colonne di uomini e blindati, una violenza che pretende spazio e pretende strade, perché l’invasione ha bisogno di avanzare, occupare, segnare il terreno. I mezzi seguivano campi e arterie principali, provavano a tagliare i nodi, a stringere le città, a imporre un ritmo, e l’Ucraina rispondeva con ciò che aveva, con il territorio stesso, con il clima, con la resistenza improvvisata che si organizza attorno a un ponte, a un incrocio, a una barriera fatta di sacchi, di tronchi, di cemento, di automobili abbandonate. La storia sembrava tornare a una fisica elementare: l’invasione non era un’idea né una dichiarazione, era una macchina che doveva avanzare davvero, e avanzare davvero significava impantanarsi, perdere velocità, pagare ogni metro con energia e uomini.

In quelle settimane, lo sguardo europeo ha avuto il merito di non mostrare un’attenzione intermittente, ma una concentrazione piena, febbrile, come se quella guerra non fosse altrove e basta, ma con l’impressione che avesse spostato di colpo il baricentro del continente e avesse costretto tutti a guardare nella stessa direzione. Era un’urgenza condivisa che accorciava le distanze, perché l’invasione non appariva come l’ennesimo conflitto periferico, ma come una frattura dentro l’idea stessa d’Europa: un confine violato, un atto di forza che riportava la guerra convenzionale nel luogo in cui l’avevamo rimossa, e dunque una domanda implicita che passava da capitale a capitale, senza bisogno di essere formulata: se può accadere lì, può accadere ovunque.

L’Italia, come molti altri, ha reagito con un gesto istintivo, i gesti che precedono la riflessione e la politica: le raccolte di beni essenziali, i farmaci, le coperte, le telefonate che iniziavano con “come stai?” e finivano con “cosa serve?”, l’ospitalità organizzata in fretta, le macchine caricate per partenze improvvise e improvvisate, come se aiutare fosse l’unico modo per reggere la paura e la vergogna dell’impotenza. In quei gesti c’era un’energia che somigliava a una promessa collettiva, perché l’invasione appariva come una rottura netta, un taglio nella superficie levigata dell’Europa, e insieme come un ritorno brutale della parola aggressione e della parola occupazione in un continente che per anni si era raccontato attraverso il lessico delle regole, dei trattati, delle procedure della legge, come se la forza fosse ormai un residuo del passato.

La solidarietà, allora, viveva di una chiarezza fisica, la chiarezza che si prova davanti a un vicino colpito, davanti a una casa in fiamme nella strada accanto. E l’Ucraina, in pochi giorni, è diventata un luogo familiare proprio attraverso questa prossimità forzata. Abbiamo imparato in fretta una geografia che non conoscevamo, ripetendo nomi di città e di fiumi di cui fino ad allora ignoravamo l’esistenza, e li ripetevamo ad alta voce per orientarci nel caos delle mappe e delle notizie, per darci l’illusione di capire, e anche per restare, perché nominare è un modo di tenere vicino ciò che la distanza e la guerra vorrebbero rendere indistinto.

Poi la guerra ha fatto ciò che fanno le guerre quando superano la soglia della sorpresa: è diventata abitudine, costringendo chi la viveva (e chi la guardava) ad abitarla; la guerra era arrivata per durare, e ha costretto attori e spettatori a costruire una routine dentro l’eccezione. È in quel passaggio che in guerra cambia tutto, perché la sorpresa, per sua natura, accende; la durata, invece, per sua natura consuma. La sorpresa mobilita, spinge a scegliere, produce slanci e gesti collettivi; la durata chiede resistenza, e la resistenza è meno spettacolare, più silenziosa, più difficile da sostenere, soprattutto a distanza.

Questo allungarsi del tempo ha cambiato il campo e ha cambiato gli occhi insieme, due movimenti paralleli che finiscono per riflettersi l’uno nell’altro. Sul campo, una guerra che dura smette di essere una sequenza riconoscibile di avanzate e liberazioni, smette di raccontarsi per grandi svolte e comincia a funzionare come un sistema che deve reggere, ogni giorno, la propria macchina. Un sistema che produce logistica prima ancora che eroismo, perché senza rifornimenti non c’è fronte; che produce rotazioni, perché i corpi non possono restare sempre nella stessa trincea senza spezzarsi; che produce riparazioni continue, di strade, di ponti, di linee elettriche, di mezzi, di case, di ospedali, riparazioni quasi sempre provvisorie, perché ciò che viene aggiustato oggi può essere colpito domani. Una guerra lunga è anche questo: un’interminabile manutenzione del vivibile, fatta mentre qualcuno cerca di renderlo invivibile.

Mentre sul campo la guerra diventava più organizzata, più tecnica, più industriale nel suo modo di consumare risorse e vite, fuori dal campo – nelle capitali, nelle redazioni, nelle case – cambiava il modo di seguirla, perché anche lo sguardo, quando una guerra dura, entra in economia: deve scegliere dove posarsi, quanto a lungo restare, che cosa sacrificare. Così il tempo lungo della guerra ha cominciato a competere con tutto il resto, con le crisi interne, le elezioni, l’inflazione, le paure domestiche, le altre emergenze del mondo, e la guerra, da urgenza assoluta, ha iniziato a diventare una delle tante cose che pretendono attenzione, che si riaccende quando c’è un massacro o un bombardamento particolarmente devastante, e poi si ritira, lasciando spazio al resto.

E più la guerra si tecnicizza sul campo, più il racconto tende a tecnicizzarsi anche fuori, più entrano nel linguaggio pubblico mappe, armi, gittate, strategie, percentuali, più lo sguardo viene spinto verso l’astrazione, verso l’idea che la guerra sia soprattutto una questione di sistemi e di calcoli. Ma quando lo sguardo si astrae, quando perde il contatto con la materia – i corpi, le case, il freddo, la paura, la fatica – diventa più facile deformare il senso di ciò che sta accadendo, perché l’astrazione sopporta meglio la manipolazione. Si sposta una parola, si cambia una cornice, si introduce un dubbio, si confonde un ruolo, e il fatto, che prima era netto, diventa negoziabile.

Così, mentre sul terreno la guerra diventava un meccanismo che assorbe vite giorno dopo giorno, qui da noi lo sguardo, conteso e stanco, diventava intermittente, capace di picchi di attenzione e di lunghi tratti di disinteresse. L’intermittenza non è mai neutra, perché in una guerra lunga ciò che non si vede abbastanza, ciò che non si sente abbastanza, rischia di essere percepito come meno reale, meno urgente, meno intollerabile, e quando una guerra non ci offende più, quando non ci fa più sobbalzare, è già entrata nella parte più protetta di noi: ha normalizzato se stessa, proprio dove non dovrebbe riuscire — dentro gli occhi di chi ha il dovere di nominarla. La prima metamorfosi, sul campo, ha riguardato la materia e dunque il modo stesso in cui la guerra si lascia attraversare. All’inizio è stata una guerra di fango, col terreno che imponeva lentezza, rendeva visibile la fatica, costringeva a pagare ogni errore, riportando tutto a una fisica semplice in cui la potenza non basta se non riesce a muoversi, a rifornirsi, a restare in piedi. Poi è arrivato il gelo che ha spostato il baricentro della guerra, trasformando l’energia in obiettivo e il calore in risorsa; le infrastrutture sono diventate bersaglio, la luce e la corrente sono entrate nel vocabolario del fronte, e la vulnerabilità ha assunto una forma quotidiana, fatta di case senza riscaldamento, di ospedali da alimentare, di scuole costrette a alternare didattica e rifugi, di città che imparano a vivere nella manutenzione continua. In quel passaggio la resistenza si è estesa: non si trattava più soltanto di tenere una linea di terra, ma di tenere in vita il ritmo stesso del paese, proteggere ciò che permette alla società di funzionare.

La seconda metamorfosi ha riguardato lo spazio. Se all’inizio il fronte sembrava una linea riconoscibile e dunque raccontabile fatta di città assediate, strade interrotte, ponti decisivi, corridoi da aprire o da chiudere, col tempo quella linea si è fatta più porosa, la distanza ha smesso di garantire sicurezza, la diffusione dei droni ha spostato il pericolo verso l’alto e, con esso, ha cambiato il modo in cui ci si muove e in cui si abita lo spazio: attraversare un tratto di strada, restare troppo a lungo nello stesso punto, radunarsi, avvicinarsi a un mezzo colpito, tutto è diventato più esposto, più calcolato, più incerto. L’idea stessa di retrovia è cambiata , perché l’osservazione dall’alto ha accorciato le distanze, moltiplicato le possibilità di colpire, reso vulnerabili anche luoghi che, nel primo tempo della guerra, sembravano fuori dalla portata immediata del fronte.

“L’intermittenza non è mai neutra, perché in una guerra lunga ciò che non si vede abbastanza, ciò che non si sente abbastanza, rischia di essere percepito come meno reale, meno urgente, meno intollerabile, e quando una guerra non ci offende più, quando non ci fa più sobbalzare, è già entrata nella parte più protetta di noi”.

La terza metamorfosi ha riguardato il tempo militare, il modo in cui la guerra si misura e si consuma. Il primo anno ha avuto l’andamento delle accelerazioni improvvise, i fronti che si spostavano rapidamente, le mappe che cambiavano, le città che entravano nel linguaggio dei media come emergenze e ne uscivano come cicatrici. Il secondo anno ha visto l’introduzione del tempo della difesa, meno spettacolare e più duro, fatto di turni e di rotazioni. Il terzo anno ha portato una saturazione tecnologica che ha ridotto la durata di ogni vantaggio: ciò che funziona oggi viene neutralizzato domani, il disturbo elettronico entra nel paesaggio operativo, e la guerra si trasforma in una sequenza di adattamenti continui, di aggiustamenti incessanti, di soluzioni provvisorie che durano il tempo necessario perché l’avversario impari a superarle. In questa cronologia si vede la natura della guerra lunga: non una serie di episodi separati, ma un processo che assorbe risorse, corpi, attenzione, e che cambia senza sosta proprio perché non può permettersi di restare uguale.

La guerra dei droni ha imposto una nuova economia del movimento fatta di piccoli gruppi, di spostamenti rapidi, di dispersione e mimetizzazione, di silenzi radio e attese lunghe per attraversare pochi metri; ha imposto una nuova economia della logistica: depositi più lontani, rifornimenti più frammentati, percorsi tortuosi, e una pazienza che somiglia a un’ingegneria; ha imposto anche una nuova economia del lutto, perché recuperare un corpo è diventata un’operazione a rischio, e il rischio modifica i rituali, modifica i tempi, modifica la possibilità stessa di salutare chi non ce l’ha fatta, perché la guerra verticale punisce chi resta troppo a lungo nello stesso punto, punisce chi si espone per pietà, e costringe le famiglie a un’idea diversa di attesa, un’attesa in cui il dolore si misura anche in impossibilità, in rinvio, in distanza.

Accanto alla metamorfosi del campo si è svolta la metamorfosi dei nostri occhi. All’inizio guardavamo per restare vicini, guardare era un gesto di partecipazione, una forma di presenza a distanza, e ogni immagine aveva la forza di una prova; poi abbiamo guardato per capire, e capire ha voluto dire mappe, analisi, armi, sanzioni, trattative, numeri, una traduzione continua della guerra in linguaggio tecnico; poi lo sguardo ha iniziato a guardare per abitudine, e l’abitudine ha portato con sé consumo, in un’informazione che vive di flussi che divorano flussi.

Così la guerra in Ucraina è entrata nella sua fase più pericolosa, quella in cui si trova ora. La fase in cui una guerra lunga funziona da sfondo. La guerra lunga mette alla prova la tenuta dell’empatia che vive di carne, di prossimità, di nomi, la guerra lunga rende tutto astratto, trasforma i nomi in categorie, le storie in aggiornamenti, è così che l’empatia si ritira, lasciando spazio alla stanchezza, e poi al cinismo, che troppi mascherano spacciandolo per realismo politico, quando invece è solo l’altra faccia dell’ignavia.

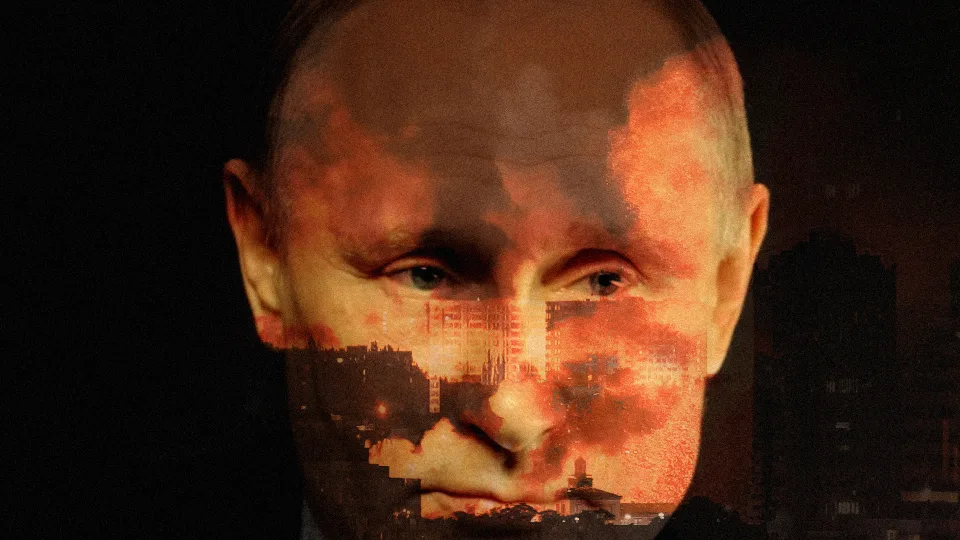

In Europa la stanchezza ha preso forme diverse; in Italia, in una parte del discorso pubblico, è diventata più insidiosa: una russificazione del linguaggio e dello sguardo con cui si racconta la guerra.

Un fenomeno che lavora sul modo in cui una storia viene raccontata, sul modo in cui un fatto viene inquadrato, sulla scelta delle parole che lo rendono leggibile. È la propaganda moderna, che alle parole urlate preferisce l’erosione, ripete formule e automatismi fino a consumarli, portando lo spettatore alla resa emotiva della neutralità..

In questi quattro anni la Russia ha combattuto anche su questo terreno: inversioni semantiche, confusione, saturazione, e in Italia quel lavoro ha incontrato una predisposizione fatta di nostalgia e diffidenza geopolitica,, di culto della contraddizione, di palinsesti che trasformano ogni tragedia in arena; così la guerra, lentamente, è diventata materiale per discutere di altro, occasione per misurare appartenenze interne, pretesto per esercitare scetticismo fino a farlo diventare una posa che rende tutto equivalente, che rende ogni responsabilità una sfumatura, e in quella equivalenza l’aggressione perde contorno, smette di essere un fatto e diventa un’opinione.

Anche la figura del leader, che all’inizio ha mosso gli animi, ha attraversato una metamorfosi nel nostro sguardo. Volodymyr Zelenskyy, nei primi mesi, appariva come incarnazione di una resistenza visibile, un volto capace di rendere leggibile al mondo una comunità sotto assedio; poi con il passare del tempo quel volto è entrato in una cornice più negoziale, più stanca, più condizionata dai nostri calcoli e dalle nostre procedure, e la stanchezza è diventata filtro, perché ogni richiesta viene pesata come costo, ogni aiuto discusso come investimento, ogni promessa legata a scadenze, bilanci, compatibilità interne. In questo slittamento la solidarietà ha perso spontaneità e si è trasformata in una pratica amministrativa, in condizione, in trattativa, e la guerra lunga, anche per chi sostiene da lontano, finisce per essere raccontata attraverso il linguaggio della contabilità che, quando occupa il centro, scolorisce la dimensione morale trasformando la guerra da un’urgenza condivisa a un problema da gestire.

Il quarto anniversario si avvicina così, come lente e come prova. Costringe a vedere la durata, costringe a chiedersi che cosa si è consumato, sul campo e dentro di noi. Sul campo la guerra si è trasformata da avanzata a sistema, da sistema a laboratorio tecnologico, da laboratorio a routine quotidiana di sopravvivenza; nei nostri occhi la guerra si è trasformata da urgenza a contesto, da contesto a discussione, da discussione a rumore, e dentro questo passaggio c’è una responsabilità europea, perché la distanza geografica tende a diventare distanza morale, e la distanza morale è la condizione ideale per chi lavora a deformare i fatti.

Raccontare oggi questa guerra significa riportare temperatura dove si è depositato gelo, restituire materia dove si è installata geometria, ricordare che il fango continua a esistere insieme al ronzio dei droni, che il gelo convive con la tecnologia, che la vita civile resta sospesa fra riparazione e minaccia. Significa difendere il linguaggio, e anche lo sguardo, che decide ciò che resta umano, ciò che – cioè – pretende fatica, lentezza, presenza. Responsabilità.