Poeta, traduttore, militante, Vincenzo Ostuni è l’editor dietro alcuni dei libri italiani più interessanti degli ultimi anni. La sua carriera, divisa tra case editrici indipendenti e grandi gruppi, racconta un piccolo pezzo della nostra storia culturale.

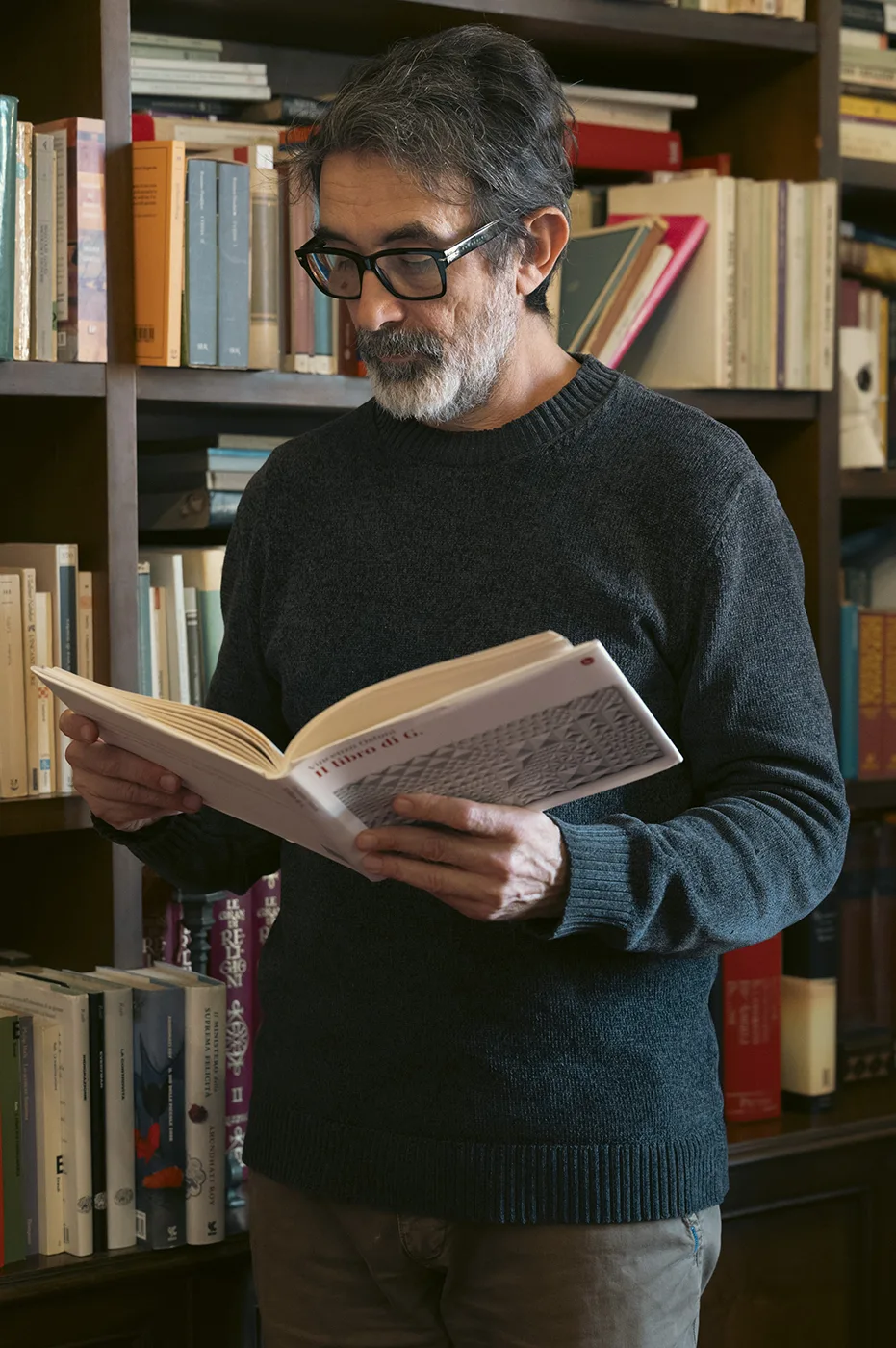

A portarmi sulla via di Vincenzo Ostuni, messi in fila dietro l’altro, alcuni dei libri italiani più belli degli ultimi anni – li ha pubblicati Ponte alle Grazie di cui è co-responsabile editoriale. Ho deciso di incontrarlo, infatti, quando mi sono reso conto che i ritratti di Emanuele Trevi, le tirate di Daniela Ranieri, certe rincorse di Paolo Zanotti, i protagonisti stralunati di Andrea Inglese come pure le pagine digressive in cui Pecoraro si accanisce sul senso del mare o sul non-senso di Roma, avevano in comune lo stesso editor: lui.

L’ho conosciuto un pomeriggio nell’ampia abitazione che fu del padre, sorta di “casa del mago” nel quartiere Prati, luogo cui si accede per uno di quegli androni romani che paiono aver sottratto il silenzio alle vie chiassose in cui sono intagliati. Per strada oggi c’è il mercato ma lo schiaffo sui tavoli delle merci, tanto presenti nelle poesie di Ostuni in forma di feticci, si attutisce dopo i primi passi con cui mi addentro oltre il portone.

Da qui è poco distante la Caverna di Platone, cantina sperimentale in cui proprio Lorenzo Ostuni (“lo pseudopadre apicale” di Vincenzo) allestì i suoi spettacoli negli anni Settanta così irremissibilmente iniziando il figlio all’arte. L’erede, da par sua, gli ha reso omaggio in alcuni dei suoi versi più belli che hanno però il sentore di una resa dei conti.

Vincenzo mi accoglie all’ascensore che fa scattare nel silenzio del pianerottolo. Non senza qualche impaccio davanti a lui schiudo il pc “dilavato & graffiato” su cui ho allineato i miei appunti: sono al cospetto di uno dei nostri editor e traduttori (sue, per esempio, quelle dei saggi di Foster Wallace e delle poesie di Dickinson) più avvertiti nell’uso dei mezzi digitali i cui trascorsi di ‘nerd’ hanno singolarmente segnato i suoi testi e la sua forma mentis.

Eppure mentre conversiamo nella penombra del salone ci fanno corona: volumi di esoterismo, icone sacre, specchi incisi, quadri figurativi a tema spirituale. Mi riesce difficile far coincidere questo genere di suppellettili con la lingua esatta e ragionativa di chi mi è difronte.

La stessa di chi bada con cura igienica a non pronunciare le aborrite ‘parole orrende’, magnifica ossessione che, ogni giorno, Ostuni colleziona e archivia rimestando nel pattume del chiacchiericcio quotidiano per poi riportarle sui social in una rubrica quasi giornaliera e ormai famigerata.

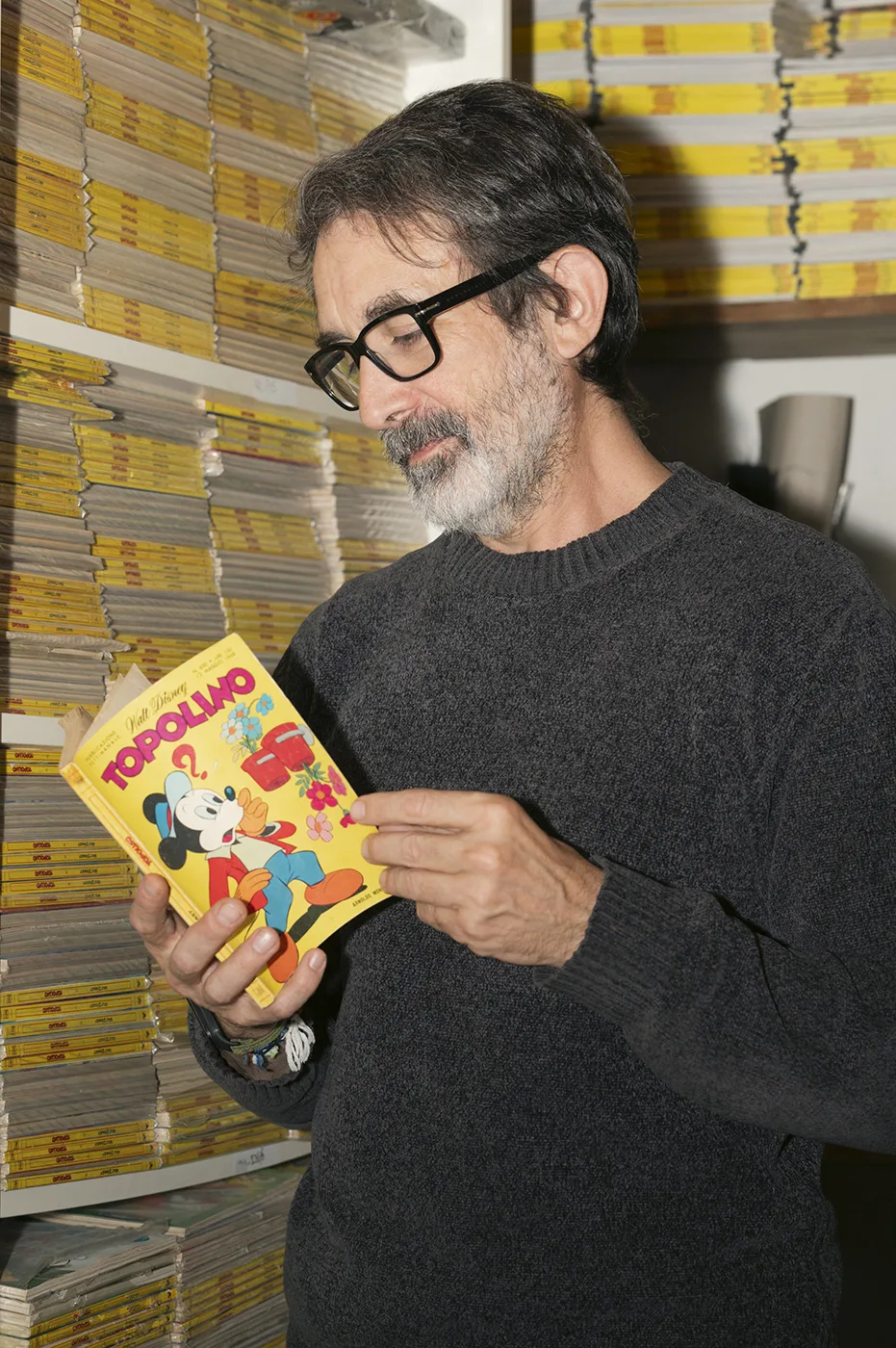

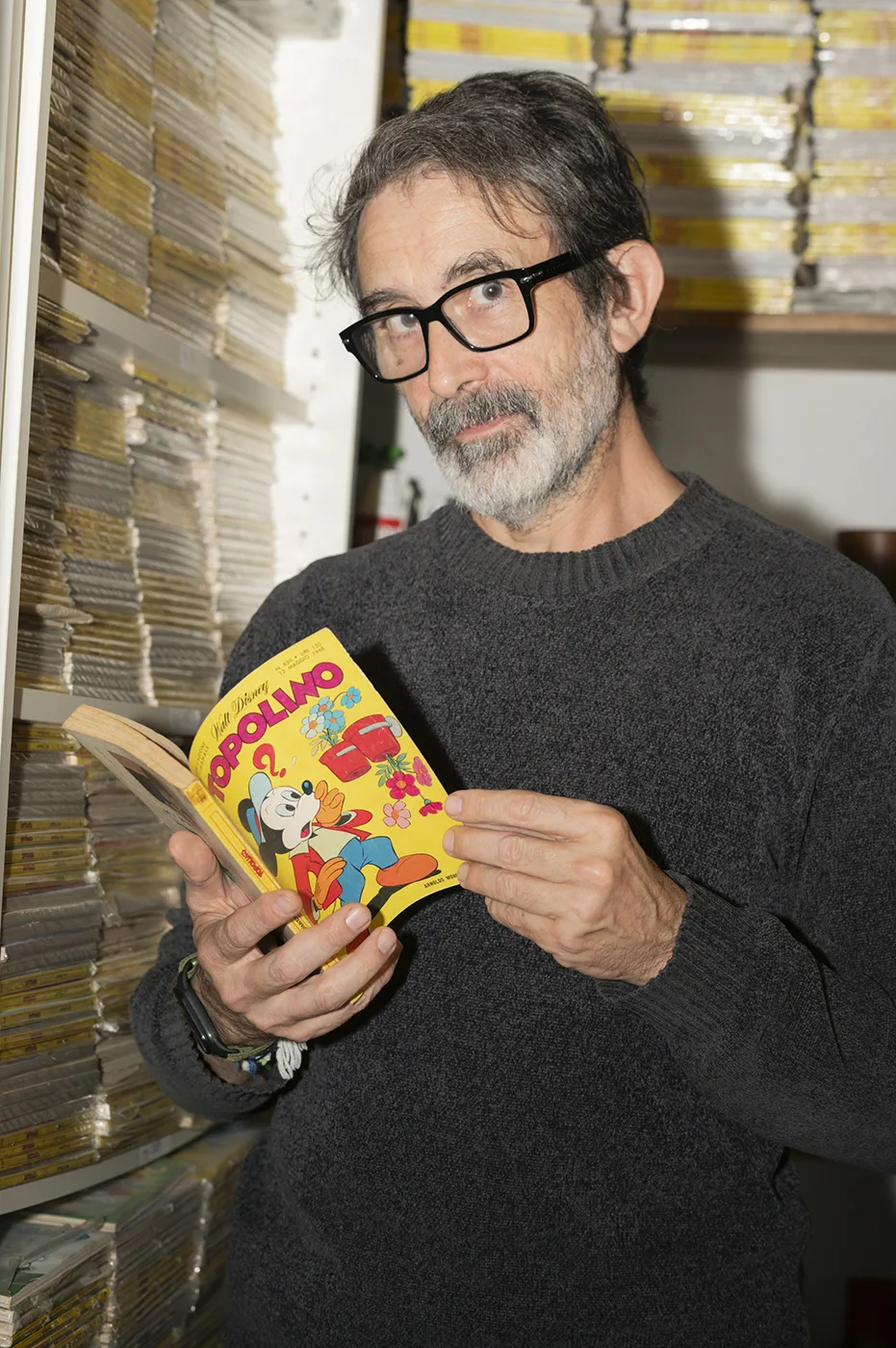

Ma non è questa, lo si vedrà, la sola apparente contraddizione che anima la sua vocazione. Editor di narrativa scrive poesia di ricerca; comunista radicale lavora per uno dei maggiori gruppi editoriali del nostro Paese; anti-atlantista assennato custodisce una collezione di Topolino da fare invidia alla New York Public Library; figlio di un grande visionario (questa la ragione dei volumi) rivendica per sé le meraviglie tattili del materialismo.

E del resto, come ha notato Cortellessa, il nume di Ostuni è quel Sanguineti che confessava avere posseduto da ragazzo un quaderno con in copertina l’oltranzistica etichetta TUTTO.

E l’agonica tensione a voler tenere insieme quel “TUTTO” sembra davvero la stessa a cominciare dall’incipit onnivoro su cui Ostuni apre il suo avvincentissimo Faldone in versi (Il Saggiatore, 2025):

“«Raccogliamo le immondizie d’Occidente», ti dico; «le mettiamo nei sacchi alla rinfusa

– di juta, di carta, di plastica;

ci mettiamo dio e la morte, ragione e immaginazione, itinerarium mentis, Storia, scienza, eros;

agápe, spirito e predestinazione;

utopia, felicità, mercato, diavolo;

e per ultimi significante, significato, significazione”.

È per via di questa sua inclinazione al confronto su ogni lato forse che, di nuovo in strada, mentre riguadagno l’auto che ho parcheggiato oltre le file di banchi ora chiusi, penso che il nostro lungo dialogo non è stato poi troppo diverso da quelli che, così fitti, tramano la sua poesia e la fanno avanzare.

Momenti, come i versi citati, che per Ostuni servono a inscenare la presenza di più voci ma pure come “metodo d’intesa, o di definizione e innesco del conflitto” tra due persone che si confrontano sul senso di ciò che fanno mentre lo fanno o magari per dirsi: “non è impraticabile l’utopia”.

Vorrei partire da uno dei testi del tuo Faldone, quello che si intitola “Controfattuale”. In questa poesia, se così mi è concesso definirla, racconti vari tuoi futuri possibili tra cui una carriera alternativa di assistente universitario. Tanto più vorrei conoscere allora le ragioni del tuo approdo nell’editoria.

Dopo una laurea in psicologia e un momento di spaesamento in cui feci un corso da programmatore informatico, mi iscrissi a filosofia direttamente dal terzo anno e, prima ancora di finire gli esami, vinsi il dottorato proprio in filosofia, materia in cui di fatto non mi sono mai laureato.

Al tempo ero iscritto a Roma Tre e ho misteriosamente ottenuto la borsa a “La Sapienza”. Sono così entrato in un dipartimento altamente strutturato sul piano dei rapporti, mentre nel mio persi il concorso.

Varcai così la soglia dell’università da completo parvenu e il coordinatore di dottorato mi convocò dopo poche settimane proponendomi di fargli da assistente di filosofia politica, ambito che però non era il mio. Rifiutai terrorizzato. In realtà poi negli anni mi sono molto più appassionato alla filosofia politica che non allo studio della mente. A posteriori, mi sono pentito.

Ti sei magari in parte risarcito con le traduzioni di molta saggistica che va in questa direzione.

Vinto a sorpresa il concorso nel ʼ97, non prima di diversi fallimenti, a dicembre Marco Cassini che era stato con me uno dei membri di LARP (Laboratorio Aperto di Ricerca Poetica), nonché fidanzato per cinque anni di mia sorella, mi telefonò. Io allora già collaboravo occasionalmente con la rivista «minimum fax» e lui mi riferì che si era da poco aperta una posizione da redattore de «Lo Straniero» di Fofi, rivista che è divenuta il mio primo mestiere editoriale, un lavoro comunque part-time, molto elastico nel senso dell’espansione più che nella sua restrizione dell’orario. Ricordo di aver trascorso nottate intere ad allestirne le pagine. Ho accettato perché non possedevo redditi né rendite e volevo andare fuori di casa dei miei. La borsa di dottorato ai tempi ammontava a un milione e trentadue mila lire che non erano sufficienti a una vita indipendente.

Le ragioni per cui ho poi abbandonato l’accademia sono economiche. Non ho una passione specifica né eccessiva per l’editoria: ce l’avevo molto di più per la filosofia, a dirla tutta. Però all’epoca – come ora mi pare – c’era poca speranza di trarne da vivere.

Poi è nato mio figlio e io mi ero addottorato da pochi mesi, immagina… Avrei voluto continuare: mi mancava poco alla laurea – la filosofia è stata una disciplina che ho coltivato da lì in poi in maniera pressoché dilettantesca. In quel testo cui fai riferimento tu ci sono allusioni anche ad altri futuri possibili, d’altronde…

Tra questi, oltre al tennis, l’informatica. So che sei stato tra l’altro a lungo un campione di “Prato fiorito”. Tratto che evidentemente hai trasmesso a tuo figlio, da poco campione mondiale di “Tetris”.

Ho detenuto a lungo il record italiano di “Campo Minato”, è vero. Il record mondiale lo possiede un giocatore cinese, sempre sorprendenti loro per rapidità e risultati, ed è per me un traguardo irraggiungibile. Era compreso in Windows, dunque al tempo ci giocavano davvero tutti i nerd come me, anche in maniera accanita.

Certo, quello che fa mio figlio è molto più complicato: nel “Tetris” entrano in gioco la proiezione, la rapidità di calcolo o di mano, e soprattutto la rotazione mentale che è movimento complicatissimo: è un videogioco che richiede molteplici talenti.

La matematica è stata la singola cosa più facile della mia vita, il linguaggio più naturale per me. Tuttora i miei amici mi prendono per il culo perché se andiamo a mangiare la pizza io in un istante divido il conto secondo i decimali a fine cena: ho una confidenza speciale con i numeri.

È un linguaggio che mi pare si ritrovi anche nei tuoi libri che in effetti non attingono sempre al più prevedibile ambito dell’umanistica.

Lo stesso computer è uno strumento centrale: la strana forma del mio libro, d’altronde, concepito in orizzontale, ricalca quella del monitor. Uno dei motivi per cui io scrivo in questa forma è che mi sembra in fondo la più naturale a chi, come noi, lavora ore solo davanti al computer. Acquistai il mio primo computer per scrivere la tesi ma subito appresso, più o meno contemporaneamente, per impaginare la rivista «Dàrsena» e fare il redattore. Da lì in poi, mette i brividi dirlo ad alta voce ma è così, ho passato l’intera vita davanti al monitor.

Visto che hai menzionato «Dàrsena», vorrei soffermarmi allora sul momento aurorale delle riviste di cui sei stato un testimone. A «minimum fax» tu arrivi nel frangente in cui non è ancora una casa editrice ma, appunto, un magazine che viene spedito ai lettori via fax.

Daniele Di Gennaro e Marco Cassini avevano fondato la rivista. C’era poi un comitato organizzativo molto allargato e parecchia gente ruotava poi attorno alla redazione: quelli di quel periodo che si sono affermati come scrittori direi che sono Antonio Pascale e Francesco Piccolo.

C’ero anch’io che allora avevo pubblicato qualche testo in versi, facevo alcune traduzioni, magari un’intervista ogni tanto. Ma in maniera divertita, spesso improvvisata. Con Simone Caltabellota provammo per esempio a intercettare Giovanni Giudici, che era un nostro idolo, e lui ci diede clamorosamente buca.

Nel ʼ94 nacque la casa editrice, la rivista nel ’93. Dal ʼ94 al ʼ97 ogni tanto curai dei lavori per loro. In più dirigevamo questa rivista ulteriore, «Dàrsena» appunto, di poesia e critica in cui redattori erano, oltre a me, Laura Pugno, Marco Cassini, Simone Caltabellota, Michele Fianco, Paolo Paglioncelli, Federica Clementi, che poi è finita a insegnare negli Stati Uniti da slavista, Mario De Felicis, che è un poeta.

La rivista dal ʼ94 al ʼ96 è uscita a marchio minimum fax, però era in realtà più un favore che ci faceva la casa editrice, nonostante Cassini all’interno di ambo le redazioni, che un effettivo investimento del marchio. Certo, se andavi allo stand della Fiera del Libro di Torino la trovavi in un angolino riposto però, insomma, oggi credo che non si rintracci in nessun catalogo – neppure storico.

Ho imparato, per tentativi, da lì a impaginare. Successivamente sono entrato come collaboratore da minimum e, senza che ciò fosse esplicito, sono divenuto in breve tempo anche il redattore della casa editrice. Non dico caporedattore perché non avevo nessuno sotto, anzi, ero un monoredattore. A uno stadio avanzato per fortuna sono arrivate prima Valentina Pigmei e poi Martina Testa, che poi è rimasta per diversi anni.

Fino alla scissione in Sur. Tra le ragioni del vostro incontro immagino ci fosse Foster Wallace alla cui traduzione avete lavorato entrambi, come mi ha raccontato in un’intervista.

Fu così. Mi fu affidata la traduzione di Tennis, TV, trigonometria e tornado ma mi resi conto abbastanza presto che fra dottorato e lavoro non ce l’avrei fatta a curare al dettaglio un libro così ingente.

Christian Raimo, che allora già circolava negli ambienti della casa editrice, ci propose di farne una prova di traduzione a quattro mani con Martina Testa, che non conoscevo, loro si frequentavano invece sin da quando erano liceali, e lui garantiva per lei. Tieni conto che al tempo loro avevano 22 anni, io 27.

Quei due fecero uno splendido saggio, davvero oltre ogni aspettativa, e io non ebbi dubbi nell’accoglierli. Infatti il libro è firmato da tutti e tre e così è l’edizione tutt’ora in commercio: io ho tradotto due saggi e gli altri sono versioni a quattro mani da Raimo & Testa.

Testa – se lo chiedi a me – è tra le persone più in gamba che io abbia mai incontrato in questo campo e lo è da ogni punto di vista: straordinaria intelligenza, abilità linguistica assoluta, generosità, simpatia, che certo non guasta.

L’esperienza con «Lo Straniero» fu invece quella di un escluso che non è mai entrato nel clan. Scomoda, non sempre gradevole. Non mi trovavo molto d’accordo con Fofi, mi sentivo ai margini del suo gruppo, e tuttavia riconosco che era una rivista bellissima con marcati spunti di interesse. Trascorrevo le nottate a fare le bozze, appunto. Non ero però fra le forze creative della redazione.

Vista la tua adesione al partito comunista rivoluzionario forse c’era una troppo diversa prospettiva politica.

All’epoca non era chiaro, però sì, senz’altro. Considero Goffredo Fofi un intellettuale enorme come pure l’erede di una tradizione, quella liberal-socialista, che per me è mutila. Ma non era questo il primo piano anche perché sono idee che ho sempre rispettato: non stavano all’altro capo del compasso, ecco. Poi i miei orientamenti erano ancora imprecisi, in quella fase, anche se, lo riconosco, già abbastanza permeanti.

Mi dicevi poco fa della nascita di tuo figlio. Uno dei tuoi libri che preferisco, Il libro di G., è dedicato a lui. Mi colpisce che già da bambino possedeva uno speciale talento nel far crollare torri di Lego in una sorta di premonizione del “Tetris”.

Ma l’altro protagonista è certo tuo padre, una figura interessantissima e sfuggente di “visionario” e di cui mi pare di riuscire a carpire solo frammenti. Mi ha molto colpito visitare la sua cantina, che è sempre in questo quartiere e dove hai tenuto simbolicamente la prima presentazione del tuo libro. Mi sembri da lui diversissimo di là dalla somiglianza che invece riconosco nei ritratti che ci circondano qui.

Mio padre è stato un personaggio davvero singolare. Per mestiere ha sempre lavorato in Rai: il suo lavoro principale, quello con cui – per così dire – ‘portava lo stipendio casa’, era in verità il programmista-regista. Era un funzionario e non ha mai fatto carriera, ma ha prodotto lavori interessanti e in vari ambiti, fra l’altro: perché si è occupato di sceneggiati, musica classica, cinema d’autore e, negli ultimi anni prima della pensione, è riuscito ad allineare i programmi Rai ai suoi interessi – dunque misteri, esoterismo, mistica, religioni. Argomenti al più bizzarri che lui abbracciava, ci tengo a precisarlo, da progressista, un progressista moderato a dire il vero [ride].

Ha avuto una traiettoria intricata a partire dalla letteratura, lui ha scritto moltissime poesie – era un bravo poeta secondo me – seppure rimane ignorato. Ha scritto poi parecchio di teatro e negli anni Settanta possedeva una delle tantissime cantine sperimentali a Roma, non la più preminente, ma forse la più curiosa. La programmazione si spingeva infatti oltre l’orizzonte del prevedibile perché in questo strano antro si occupava di esperienze a cavallo tra il teatro, la drammatizzazione improvvisata soprattutto mimica e poi conduceva esperimenti che direi di tipo psicologico-paranormale. L’auspicio di mio padre era che questo genere di rappresentazioni potesse funzionare da “psicodrammi sotto steroidi”.

Mi ricorda molto Jacob Levi Moreno, che oltre ad aver ideato gli psicodrammi aveva provato a integrare scienza e religione per tutta la sua vita.

I suoi lavori miravano in effetti a svelare alcuni aspetti della psiche di chi vi era sottoposto: l’obiettivo era coinvolgere molto il pubblico che a turno era convocato sul palco. Poi questa sua tecnica si è persino evoluta in una disciplina, da lui ribattezzata biodramma, che per un periodo si è anche insegnata negli Stati Uniti, e lui di conseguenza ha girato un po’ di teatri per “tramandarla”.

Per quanto riguarda invece le arti ha poi sviluppato una tecnica tutta sua per l’incisione di specchi: in questa stanza ce ne sono pochi ma la cantina ne è piena.

Immagino che fu lui a “iniziarti” – mi viene da dire in tutti i sensi – alla scrittura.

Altroché. Nulla di particolarmente vessatorio, però in effetti mi fece scrivere sin da piccolo con molta aspettativa, parecchia insistenza.

D’altra parte, nel ʼ75, quando io bambino iniziavo a scrivere, eravamo da un certo punto di vista in pieno Novecento, e la poesia poteva ancora avere una qualche rilevanza nella vita delle persone. Oggi, lo sappiamo, ciò è impensabile.

Ecco, durante la mia infanzia è come se io avessi inseguito la coda lunga del prestigio sociale di cui la poesia ha goduto nel Novecento italiano, insomma, ero come in scia di quella cultura. Non che io leggessi chissà che a 5 anni, solo quelle sui sussidiari – figurati – però era un aspetto su cui mio padre reputava valesse la pena di insistere con un bambino per coltivarne la creatività e, magari, affinché potesse continuare, un giorno, a farlo in maniera realizzata. Erano decisamente altri tempi.

Quando ho iniziato non ho mai smesso di scrivere versi: lui è stato non solo il mio primo motore, ma direi anche il mio primo esempio. Ecco: il poeta che io leggevo più da bambino era mio papà. Mi faceva leggere tanti testi suoi, desiderava conoscere le mie reazioni, stimolare i miei commenti, allenarmi alla comprensione della poesia. Per questo – anche se non sembra – c’è traccia, oltre la coltre, della sua poesia sotto la mia. Su altri versanti sono stato profondamente in conflitto con mio padre per quasi tutta la sua esistenza con un’eccezione forse negli ultimi scampoli in cui, come talvolta accade, ci si incontra a metà strada con un padre anziano.

Ad ogni modo, tutta la sua personalità debordante è stata decisiva per tutto ciò che ho scritto.

Come in quella bella poesia di Magrelli in cui il poeta si specchia e vede il padre farsi largo dentro di lui nei dettagli del viso.

Direi che avevamo attriti per tante ragioni ma più di tutto per via del suo entusiasmo per qualsiasi spiegazione antimaterialistica, visionaria, sincronica, analogica della realtà a discapito di ogni meraviglia della materia. Al contrario, io ho sempre ritenuto che la materia fosse radicalmente più meravigliosa dello spirito o di ciò che alcuni reputano essere spirito ed è, ovviamente, materia.

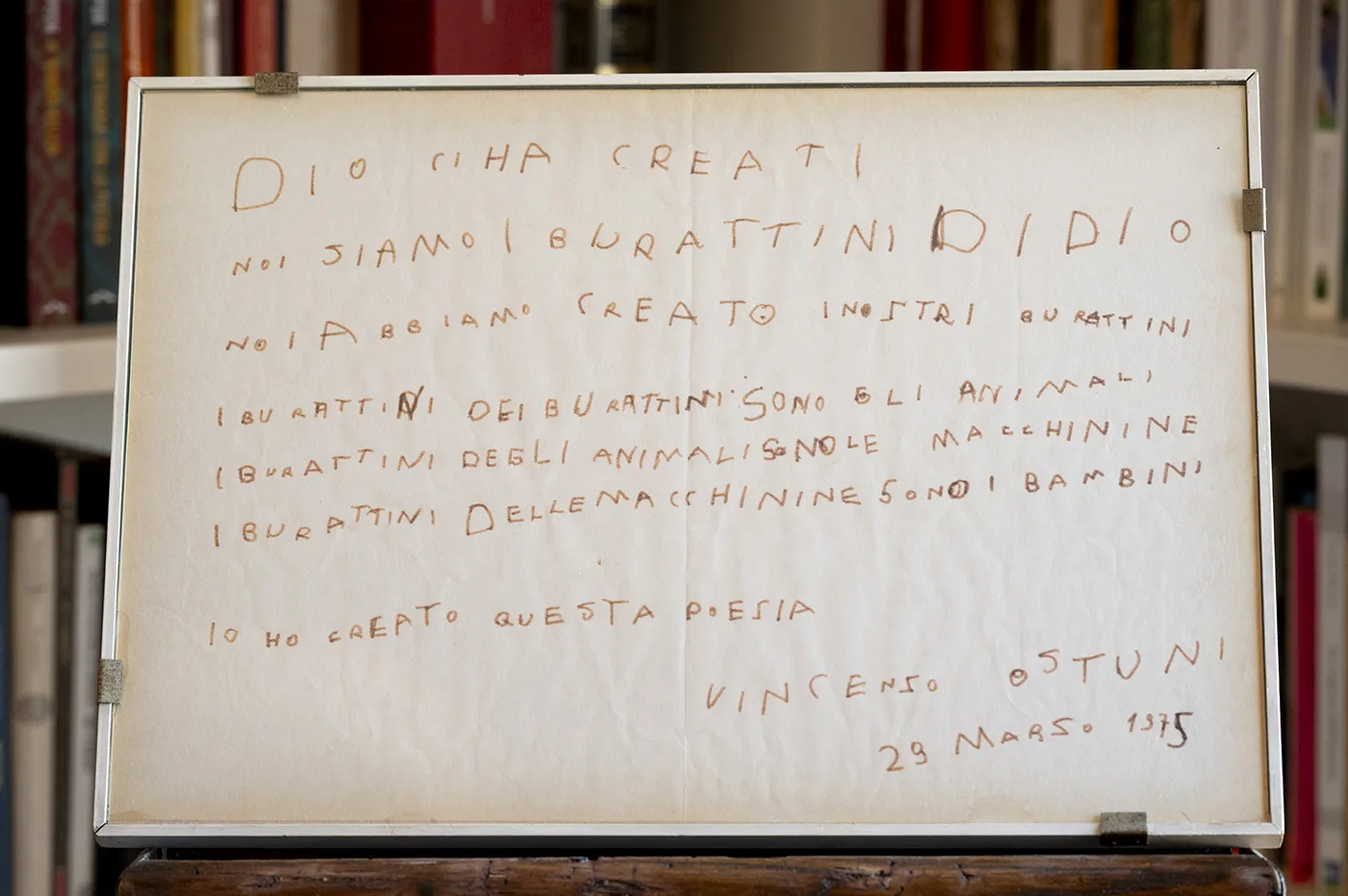

E tu del resto apri il Faldone con una poesia scritta da bambino…

Ti fa piacere vederla? I miei la tengono appesa qui in corridoio come un trofeo o, peggio, un diploma. Questa apre in effetti tutti i miei libri [la toglie dalla parete e la adagia su un leggio].

E tra l’altro è già impaginata orizzontalmente col lungo “verso-fisarmonica” à la Pagliarani che però è anche tipico dei tuoi libri. Chi è passato per la cantina? Hai conosciuto poeti per te importanti?

Decisamente ho conosciuto persone ragguardevolissime. In particolare Federico Fellini, che era amico di mio padre. Un suo film dell’83 che si intitola E la nave va fu prodotto dalla Rai e in particolare da mio padre, che allora lavorava nel comparto produttivo. Ero piccolo, però, non era una situazione in cui potessi assumere molto – certo i suoi film, così sognanti, mi colpivano.

Un altro che ho conosciuto da vicino, forse il mio regista preferito, è Tarkovskij. Fu proprio mio padre il produttore esecutivo di Nostalghia per la Rai.

Ricordo di aver trovato il vostro cognome nei Diari in effetti.

Come no! “Ostuni”, “Ostuni” lo ripete spesso: a ben vedere era visto anche un po’ come uno scassacazzi. E però Tarkovskij era molto incuriosito dalle inclinazioni spirituali di mio padre che ci mise poco, anzi pochissimo, a portarselo alla caverna dove lo fece poi assistere a diversi suoi biodrammi. Di lui ho il ricordo come di un orso schivo.

Altro artista che ho conosciuto lì – e per le stesse ragioni – ovvero mio padre dietro a un suo film, è Theo Angelopoulos: non ci fu però chissà che scambio, stavolta.

Tutti registi, dunque.

Non vantava moltissime frequentazioni letterarie: aveva conosciuto Sinisgalli, altro lucano isolato e, come lui, trasferitosi per un tratto a Roma. Era poi molto legato a un poeta che era stato anche suo compagno di università e di cui hanno da poco pubblicato tutte le poesie: Elio Fiore.

Poeta singolare e molto amico di poeti: anche a lui dedichi una bella sezione del Faldone in cui dialogate su la prefazione di Manganelli a L’Isola del tesoro.

Mi ricordo una volta, nel ʼ91, avevo 21 anni e gli portai in dono la mia prima plaquette. Era felicissimo. Una volta, ero piccolino, mi disse: “Se tu farai lettere ti donerò un giorno tutta la mia biblioteca”. Era magnifica: mi pento di aver fatto psicologia anche solo per questo.

Appena gli regalai il libricino afferrò la cornetta e telefonò a Mario Luzi, che allora era già molto anziano: “Ho qui con me il mio amico Vincenzo Ostuni che è giovane e promettente poeta e ha appena pubblicato la sua prima silloge!”. Me lo passò senza preavviso e io mi sentii morire, ma devo dire che entrambi eravamo in imbarazzo.

Non riesco a immaginare forse un poeta più diverso da te: anche solo per le sue aperture religiose.

In effetti… Ma allora mi piaceva. In particolare apprezzavo Nel magma, opera di cui non per caso sono stati studiati i rapporti con la neoavanguardia. È una raccolta in cui ci sono molti dialoghi e la presenza fittissima nelle mie poesie di dialoghi non è da escludere che derivi in parte da lì.

Cosa ti disse?

Ricordo che strinsi il telefono tremando e Luzi pronunciò all’altro capo una frase che non posso scordare: “Sono lieto che si sia dissolta la crosta d’ignoranza che ci separava” [ride]. Che non si sa se è una presa per il culo o no.

D’altronde non era sprovvisto d’ironia, anche nei suoi versi.

Ed estremamente gentile. Si era reso conto che all’altro capo c’era un ragazzino spaurito.

Come sei passato però dalle telefonate con Luzi a Balestrini, a lui diametrale, che legge i tuoi testi alla prima presentazione?

Fondamentale e formativa fu me per l’esperienza di LARP. Al liceo io leggevo pochissimi contemporanei. A casa mia c’erano i libri di Luzi e si può ben dire che a vent’anni non avessi letto molto altro.

Sempre in quel periodo spedii le mie poesie a un concorso che si chiamava Primi versi, che era organizzato in un teatro tenda che oggi non esiste più: Spazio 0. Inopinatamente vinsi il premio: in finale con me c’erano Marco Cassini, Simone Caltabellota e altri poi diventati amici.

Dopo averli conosciuti, pensai subito che fosse il caso di frequentarci. Li invitai allora alla cantina, spazio che da là in poi ho sempre sfruttato per incontrare persone con cui mi sembrava di poter condividere qualcosa.

Per ricorrere a un’espressione di Cortellessa, che in proposito ha parlato di “post-individualismo”, mi sembra che tu sia appartenuto a una generazione che ha saputo – in diverse fasi della sua traiettoria – aggregarsi. Lo hai fatto col TQ, con LARP, C17, il «Caffè illustrato» sorto attorno a Walter Pedullà.

Certo, è stato vitale. Un’altra esperienza fondamentale per me, spero non solo per me, fu ESCargot poi divenuta EXargot quando siamo fuoriusciti dall’Esc, storico centro sociale di Roma. Una comunità con cui abbiamo organizzato tantissimi eventi dal 2008 al 2020. La dinamica collettiva è stata presto l’unica possibile e credo ve ne sia traccia nella mia poesia che continuamente rimanda a dimensioni comunitarie. Fu un rapporto virtuoso, quasi parassitario.

Molte di queste persone mi guidarono, altre portarono nella mia vita i versi di Pagliarani, Giuliani, Fortini, Magrelli. Tutti autori di cui io non sospettavo l’esistenza e che ho cominciato ad approfondire negli anni de LARP proprio perché c’erano Michele Fianco e Simone Caltabellota, che facevano Lettere e li scoprivano alla cattedra di Francesco Muzzioli. Momenti felici: si leggevano pubblicamente gli autori, se ne discuteva assieme in maniera anche vibrante, si studiavano in modo diverso da come avveniva all’università.

Pagliarani che citavi è senz’altro il primo a cui si pensa leggendoti.

Il primo numero della rivista «Dàrsena», che è del ’94, ha una sezione critica che è interamente dedicata alla sua Ballata di Rudi: per noi era un masterpiece.

Certo per via della lettura di Pagliarani, che allora avevo approfondito più di Sanguineti, che invece ho recuperato dopo con i ventisei-ventisette anni, decisi di riprendere la sua idea di verso lungo, o comunque di disposizione verbovisiva prolungata in orizzontale sulle pagine. E però modificandola anche secondo altri influssi: credo per esempio che le mie gradinature, che sono di vari tipi, debbano quasi di più a Giorgio Caproni.

“Ricordo che strinsi il telefono tremando e Luzi pronunciò all’altro capo una frase che non posso scordare: ‘Sono lieto che si sia dissolta la crosta d’ignoranza che ci separava’. Che non si sa se è una presa per il culo o no”.

Un altro autore che in effetti maneggiava, come mi pare fai tu, la filosofia ma sciogliendola nella quotidianità. E Sanguineti?

Lui per noi era una specie di idolo e avevo sempre covato la curiosità di conoscerlo. Un periodo collaborai con «Liberazione» e un’estate al giornale organizzarono una breve rassegna con giovani poeti che intervistavano autori più grandi. Non me lo feci ripetere e andai da lui a Genova, era tra l’altro da poco uscito il mio primo libro che gli avevo spedito in anticipo, e verso il quale fu piuttosto freddo, ma comprendo le sue ragioni.

Fu un dialogo vastissimo per il quale mi ero preparato ossessivamente: provavo enorme timore di lui. Sanguineti fu molto generoso o forse quel giorno semplicemente aveva voglia di parlare: restammo al bar per più di due ore a discutere fitti fitti. Solo una piccola parte della conversazione uscì sul giornale. Mi piacerebbe un giorno ri-pubblicarlo tutto: non lo rileggo da quasi vent’anni.

Poi lui ha avuto occasione di ascoltare altre mie poesie, in diverse situazioni. Gabriele Pedullà poco tempo fa mi rivelava questo episodio in cui lui avrebbe colto sulla faccia di Sanguineti, durante un poetry slam storico di Roma, uno dei primi in città, a cui parteciparono anche Christian Raimo, Nicola Lagioia, Filippo Timi, avrebbe intercettato, dicevo, quest’espressione molto approvante di Sanguineti per un mio testo che – questo invece ricordo io – non fu calcolato dalla giuria.

È vero dunque che, come si diceva un tempo, “in ogni città d’Italia c’era un giovane disposto a morire per Sanguineti”. A legarvi anche l’idea di impegno e ideologia: con una serie di intellettuali a te consentanei hai fondato forse uno dei pochi movimenti, o gruppi di riflessione, sorti dall’industria culturale degli ultimi anni.

TQ nacque nel corso di una riunione a Laterza e l’innesco fu un appello firmato da un piccolo manipolo di scrittori tra cui in prima fila sicuramente vi erano Raimo, Vasta, Desiati. È stata un’esperienza effimera e tutto sommato fallimentare, ma molto formativa per me: andrebbe studiata anche solo per comprendere le ragioni per cui è finita.

È l’unico periodo della mia vita in cui ricordo autori della mia generazione che si riuniscono per ragionare di temi di politica culturale. Abbiamo, nel tempo, prodotto parecchi manifesti (il manifesto sull’editoria, per esempio) che sono stati pubblicati poi sui quotidiani. In particolare, la questione della precarietà che non è minimamente migliorata nell’editoria da allora ad adesso, come del resto non sono progrediti gli altri problemi che allora provavamo a portare all’attenzione.

Senz’altro a guidare TQ stava l’idea di accorpare esperienze diverse fino a che non si è giunti a un bivio. Rimanere – per dir così – un movimento autoconvocato di intellettuali oppure, viceversa, aprirsi a lavoratori del settore, ma in un senso più ampio di quello che si limitava al dialogo tra scrittori ed editori. Secondo me correttamente imboccammo questa seconda opzione, ma lasciando di fatto il movimento scoperto perché tutto fu egemonizzato da un’ala più radicale.

Intellettuali provenienti da aree più moderate gradatamente mollarono la presa. TQ fu comunque un’esperienza piuttosto decisiva anche perché accolse parecchio interesse al tempo, ebbe davvero una risonanza notevolissima. Come redigevamo un documento o organizzavamo un evento i giornali erano pronti a seguirci offrendoci spesso risalto.

Credi che valga la pena raccogliere quell’eredità?

Lo credo. La mia generazione non ha più fatto molto. E secondo me ormai è anche troppo anziana e distaccata dalla realtà. Visto lo stato attuale, io sarei disposto a fiancheggiare qualunque movimento in una direzione di critica affine a quella di TQ. Lo dico perché alcune delle questioni che TQ sollevava le trovo attuali. È vero, la situazione è precipitata in maniera forse ancora più verticale di ciò che ci si attendeva e – dunque – le letture sono state superate. Di contro, i macrotemi, le traiettorie di ricerca, sono svaniti dal dibattito pubblico eppure restano lì.

Tu in quel periodo pubblichi un saggio su «Alfabeta» intorno alla qualità letteraria: è un aspetto su cui ti sei molto speso in quegli anni.

Sì, mi sta molto a cuore e le cose non sono migliorate da allora. Lo scrissi per far notare che molti Paesi, e specie quelli nordici, notoriamente reputati più virtuosi di noi su tanti campi, hanno nel tempo congegnato dei meccanismi di sostegno non all’editoria in generale, bensì a quella di qualità.

Pensa alla Book Commission istituita in Norvegia, che ogni anno acquista mille copie di circa cento titoli destinandole alle biblioteche che, in questi Paesi, hanno ovviamente un’incidenza sul welfare molto diversa dalle nostre. In Norvegia, il tasso di affluenza è dell’85 %, in Italia è tanto se si arriva al 15%.

Al tempo non era impossibile immaginare meccanismi virtuosi, anche da noi. Eppure quando parlavo di questo sembrava che da un momento all’altro dovessimo diventare tutti dei piccoli Zdanov: ovvero decidere noi cosa valesse la pena pubblicare e cosa no. Laddove – invece – dovrebbe esistere un discorso critico di pari passo con il dibattito pubblico.

Forse già allora non era possibile ripristinare l’impatto della critica sulla diffusione dei libri, ma era senz’altro percorribile una gestione diversa a livello sociale, collettivo, mi dico persino istituzionale, nel rapporto con la qualità.

E d’altra parte a sancire “l’eutanasia della critica” era stato già Mario Lavagetto vent’anni fa in un piccolo classico. A proposito di qualità vi sono le classifiche nate altrove e ora condotte da «L’Indiscreto».

Certo, sono un remoto erede di quel discorso, visto che alcune persone che le hanno promosse, in particolare Vanni Santoni, erano in TQ.

L’iniziativa avrebbe bisogno di una vistosa revisione. Le classifiche in sé non sono male, anzi, ma il punto è che non sono collegate a degli adeguati meccanismi di promozione: spesso i pareri che esprimono li trovo condivisibili, d’altronde faccio parte dell’ampia giuria, e però la validazione non si traduce mai in un’adeguata spinta per le opere reputate meritevoli che restano confinate nell’ombra o – peggio – nelle nicchie.

In effetti si dice che il dibattito culturale è sempre più animato da conformismo e generico consenso. Qualcuno ha parlato di “ufficio stampa permanente”. Tu sei sicuramente una persona che viene in mente per la ragione opposta: spesso esprimendo con candore giudizi tranchant su autori pure largamente acclamati, occasioni che non sono sicuro ti abbiano giovato. Mi viene in mente la polemica con Carofiglio o il tuo parere su una poeta largamente apprezzata – da me compreso e molto – come Patrizia Cavalli. Certo una postura che nel Novecento era comune e anche tra scrittori che poi si ritrovavano a tavola assieme e che oggi è desueta.

Calvino, solo per dire un autore che passa per figura conciliante e strategica, caratteristiche che in parte dovette possedere, nelle lettere editoriali era decisamente più acuminato della media dei critici attuali.

Nel caso di Carofiglio ci fu addirittura una querela da parte sua. Ma mi piace soprattutto ricordare la campagna affettuosa di tanti scrittori che mi furono vicini. Se oggi cerchi “Vincenzo Ostuni” su Google tra i primi 20 risultati 15 sono sul Faldone e almeno 5 su Carofiglio. Ricordo che fu un’altra vicenda che occupò il dibattito pubblico. Venivo inseguito dai giornali per una replica. Una volta ero a Stazione Termini in attesa di un treno e sugli schermi con le news del giorno è apparso persino il sottopancia sulla presunta “lite Ostuni-Carofiglio”. Sfioravo la paranoia: davvero ne sentivo discutere ovunque. Il mio proverbiale quarto d’ora di notorietà è dovuto al fatto che su Facebook ho detto di Carofiglio quello che pensavo, e ancora penso.

L’ho scritto certo inopportunamente perché avevo appena rosicato, come si dice qui, che Emanuele Trevi avesse perso lo Strega con Qualcosa di scritto per soli due voti e, dunque, la mia era un’esternazione a botta calda e – devo ammetterlo – in un frangente di non particolare lucidità. Però ho espresso quello che ritengo essere il mio giudizio sulla sua qualità di scrittore non certo sulla persona, come mi pare invece fu percepito.

Lo stesso ricordo che ti è capitato con Bowie.

David Bowie è morto lo stesso giorno di Boulez. Ora, io apprezzo Bowie, possiedo diversi suoi dischi, gli sono affezionato: però non ritengo sia esattamente un gigante. E non perché tracci confini tra cultura alta e cultura bassa… In realtà, ora che ci penso lo faccio [ride ndr]. Ma perché credo che Boulez sia stato davvero una delle figure decisive del Novecento in tutte le arti – non solo la sua.

Su Boulez quel giorno leggevo piccoli ritagli e attorno a Bowie si spandeva invece l’inchiostro in cui gli si dava del genio. A infastidirmi era lo squilibrio del discorso, non certo la celebrazione. Osai scriverne un’altra volta su Facebook e fui massacrato, addirittura uscì un articolo sul «Fatto Quotidiano» su questo presunto ridimensionamento. Lo stesso mi è accaduto con Carmelo Bene, che a me non piace per nulla e vedo ovunque osannato senza argomentazioni.

Non reputo Cavalli un vertice della nostra letteratura. Parliamo di molti gradini – se non diverse scalinate – al di sopra di Gualtieri e Candiani, per dire due nomi d’oggi. Però le sue poesie si leggono con piacere e senza repulsa, anche con simpatia: la qualità mi pare tutto sommato media, e specie rispetto ad autori morti negli stessi anni magari trascurati.

Con lei l’ultimo tentativo: dopo Cavalli ho rinunciato all’idea di poter dialogare criticamente sulle icone in rete. Ora al massimo provo timidamente a pubblicizzare il mio libro. Questa sfrontatezza mi è senz’altro costata perché nel mio settore lavorativo sono percepito come un grandissimo rompicoglioni – e io in verità polemizzo un centesimo di quanto vorrei – ma comunque sono considerato high-brow, uno che non è commerciale abbastanza, uno che c’ha la puzza sotto al naso, uno che magari fa delle scelte azzeccate di alta qualità che, solo per ragioni misteriose, riescono a funzionare: sto pensando ai Francesco Pecoraro, Daniela Ranieri, Emanuele Trevi.

Trevi lo pensavo anche rispetto al rapporto con tuo padre: anche lui ha diversamente sublimato una lezione singolare, quella che gli proveniva dal padre junghiano, Mario Trevi, che ritrae ne La casa del mago.

È vero, lavorando a quel libro ho avvertito anche io diversi parallelismi. Pensa che quando io ero bambino e non sapevo spiegare che mestiere facesse mio padre ai miei amici rispondevo: “il mago”.

Prima dicevi che su Facebook ti limiti a promuovere il libro ma non sono del tutto d’accordo. Da tempo qui (e su X quando si chiamava Twitter) hai aperto un osservatorio permanente: la raccolta delle “Parole orrende”, alcune di queste sono poi divenute un piccolo oggetto-libro per Tic edizioni.

Attività che mi ha ricordato l’autore del Gruppo 63 che meno ti è stato affiancato: Arbasino. C’è in rete un video in cui siete insieme alla Feltrinelli, tra l’altro. Ad accomunarvi la raccolta de la bêtise, dei rifiuti verbali, degli automatismi, i discorzi (che lui da lombardo perfidamente scriveva con la “z”), di immondizia linguistica, di idee ricevute: tutto il pattume che non è letteratura e che però in certi libri termina. In Paese senza si capisce presto, per esempio, che a contare per lui non è Moro ma tutto il paratesto che concresce attorno a Moro: “le parole orrende” cioè che il suo affaire fa pronunciare ai quotidiani.

Mi interessa molto l’idea della spazzatura, in effetti. Per me i rifiuti sono un hashtag sotto cui ho stipato da anni appunto le parole orrende che popolano la nostra lingua, ma anche il Faldone stesso, lo dico sin dal testo d’apertura, è una discarica.

La questione delle scorie, dei rifiuti e frammenti, e non frammenti in generale adorniani o benjanianimanente intesi, ma proprio nell’accezione di rifiuti, sta tra l’altro al centro di un libretto che uscirà il prossimo anno per Camera Verde e che si intitola Capo Horn: un unico grande testo in cui ho immaginato una… hai presente l’isola dei rifiuti nel Nord Pacifico, questa enorme piazza di rifiuti galleggianti larga decine di migliaia di chilometri quadrati che è il risultato dell’accumulo di microplastiche e reti di pescatori? Ecco, io fantasticato su un posto simile a Capo Horn, ovvero nel passaggio tra il Pacifico e l’Atlantico, il ponte tra Oriente e Occidente – ed è un elenco sesquipedale di 999 rifiuti: alcuni strani, altri consueti.

Le parole orrende sono, è vero, rifiuti linguistici, in realtà, la rubrica giornaliera nasce come un gioco fatto con amici che da anni sono fedelissimi contributori e contributrici. Daniela Ranieri è una delle due o tre maggiori collaboratrici, soprattutto agli albori ne ha cavate fuori moltissime anche perché in lei vive la stessa mia ossessione per i meccanismi dell’aborrita neolingua mediatico-giornalistico-manageriale.

Ne ricordo parecchie da lei raccattate. È un modo per trattare i rifiuti come materia non alienante o inerte: la protagonista di Fallen angels li sfrutta come finestra sugli umani delle stanze che per lavoro pulisce. E del resto una scrittrice deve conoscere questa lingua per evitarla. A proposito di Ranieri, sei stato il primo a pubblicarla, forse ancora prima ancora del «Fatto Quotidiano».

Mi scrisse una mail allegandomi il suo primo romanzo Tutto cospira a tacere di noi. A volte le opere meritevoli arrivano anche così, secondo maniere tradizionali. Il libro lo trovai bello, ci lavorammo un bel po’ e poi uscì senza però ricevere le attenzioni che meritava. Poi ricostruii a posteriori di aver avuto ancora prima tra le mani il suo De erotographia, specie di saggio di antropologia visuale uscito da Castelvecchi. Lei credo sia tra le scrittrici destinate a rimanere di questi anni – e lo direi anche se non fossi il suo editor.

Quando dici ci “lavorammo un bel po’” mi interessa però comprendere il “come”. Da quel che ho potuto intendere, districandomi tra interviste e confrontandomi con autori con cui collabori, tu agisci sulle macrostrutture testuali più che sulla lingua.

Sì, se un autore letterario non ha una lingua che apprezzo non lo pubblico. Soprattutto quegli autori su cui lavoro personalmente io visto che – purtroppo – non riesco a seguirli tutti.

Durante la revisione non intervengo dunque precipuamente sullo stile perché spesso, semplicemente, non c’è da intervenire: cerco di scegliere sempre autori che possiedono una padronanza piena del loro mezzo espressivo. Il che non significa che non faccia in più di un’occasione segnalazioni sulla punteggiatura o rilievi sul singolo giro di frase. In fase di revisione poi lavoro sul cartaceo che poi consegno all’autore. A volte invece ci sono richieste specifiche che provengono da chi scrive.

Una volta uscendo da un evento ho udito Trevi, a cui era stato chiesto dell’uscita del libro, “ora ci pensa Vincenzo”.

Ecco, un libro come il suo Sogni e favole ha avuto una gestazione che mi ha molto coinvolto dal punto di vista della concertazione architettonica. Proprio sotto il profilo dell’organizzazione di tutto quel bellissimo materiale, in partenza molto slegato. Il mio compito in quel caso era valorizzare uno scrittore di collegamenti rapinosi in grado di aprire interi corridoi tra letteratura, i personaggi interessantissimi che ha conosciuto da vicino, i loro temi.

Con Trevi si tratta spesso di capire insieme a lui, ma magari anche solo di ascoltarlo mentre lo realizza da solo [ride], come vuole organizzare i suoi spunti.

È un lavoro che compi dal vivo?

Ci tengo sempre ad avere un incontro bozze alla mano. Ho appena finito di lavorare all’ultimo libro di Francesco Pecoraro e lui se le porterà in Grecia dove poi sempre rifinisce i suoi testi. Ci siamo visti per parlarne e gli ho consegnato le bozze dove ci sono i miei commenti: ho creato un complicatissimo foglio Excel perché, visto che è un libro assemblato da diversi frammenti, alcuni si possono secondo me riposizionare, altri ridimensionare. Per Pecoraro mi diverto a fare cose che forse altri editor riterrebbero folli. Una volta per Lo stradone ho allestito una mappa a più colori individuando i vari filoni che si intrecciano nel libro e cercando di capire come si potessero riequilibrare, perché in quel caso desideravamo una struttura armonica, seppure nella diffrazione.

Il suo prossimo è un libro complesso, modulare e densissimo che parla di corpo, vecchiaia, morte: temi decisamente suoi eppure nuovi. A me Francesco sorprende sempre. Spesso mi manda dei WhatsApp per chiedermi conto di ciò che sta scritto sulle bozze: ha tutta ragione di farlo. La mia grafia è incomprensibile a me per primo.

Senza dubbio hai pubblicato alcuni degli autori, tra cui lui, che resteranno di questo decennio letterario. Mi viene in mente Paolo Zanotti. Quando uscì io avevo sedici anni e ricordo la novità di questo scrittore, il clima di freschezza… Un incipit diverso da tutto ciò che avevo letto fino a quel momento. Uno scrittore presto scomparso ma presto anche riconosciuto da critici importanti: ricordo un bellissimo ritratto che ne fece Daniele Giglioli su «Le parole e le cose».

Tu poco tempo fa poi hai ripubblicato Trovate Ortensia! che risale addirittura agli anni aurorali dell’Università a Pisa, ed è un libro bellissimo, ricco di idee con quella trama tra il carezzevole-fiabesco e la quête adolescenziale, che è solo sua. Il glossario col toscano degli universitari poi alla fine, la filigrana shakespeariana: davvero c’era già tutto Zanotti.

Forse quel libro – pensa – è per me persino superiore a Bambini bonsai. Lui fu in realtà “scoperto” da Gabriele Pedullà, che ne pubblicò i primi racconti su «Il Caffè illustrato».

Nel frattempo io sulla stessa rivista pubblicavo le mie poesie e più tardi sono divenuto redattore della parte di “poesia”. Gabriele era il direttore della prosa, molto più attivo di me, il direttore generale era invece Walter Pedullà, già molto grande e parecchio più attivo di entrambi [ride]. Non ho conosciuto nessuno con la sua stessa capacità di coinvolgimento e il suo carisma. Per portare a termine lavori per lui ho passato giornate intere senza dormire e senza fare altro, neppure la doccia [ride].

È lì che ho scoperto e poi ammirato la prosa di Paolo [Zanotti]. Gabriele d’altronde sceglieva prosatori mai banali. Anche Matteo Nucci, che ho pubblicato per tanti anni, proviene da là. In principio di Zanotti pubblicai un saggio, che poi ho riproposto qui al Ponte, e che si intitola Il gay.

D’altra parte all’inizio anche a Fazi non mi occupavo in realtà di prosa letteraria, curavo solo la saggistica. In una seconda fase sono diventato direttore editoriale. L’editor che lavorò a espandere quel racconto da novella a romanzo fu Massimiliano Governi, a sua volta scrittore. Sua l’intuizione: “Secondo me dentro questo racconto c’è un libro”. Nel frattempo che Paolo lo espanse in un romanzo, il gruppo storico di Fazi si era però sparpagliato in diversi luoghi. Zanotti tornò da me tempo dopo con il libro ampliato e io, che finalmente potevo occuparmi anche di romanzi perché avevo guadagnato posizioni, lo trovai raffinatissimo e glielo pubblicai.

Sin dal primo momento Zanotti ha goduto di consenso critico – come tu ricordavi – ma ha subito anche troppe incomprensioni che ancora perdurano. Ci sono letterati che io stimo moltissimo e hanno tutte le caratteristiche per amarlo, che non lo apprezzano. Non ho mai capito perché: forse mi è mancato il coraggio di confrontarmi con loro.

Paolo, poi, siccome era confinato ai margini dell’accademia, faceva anche il redattore per arrotondare ed era un collaboratore chiave di Ponte alle Grazie: tutt’ora il service editoriale a Bologna che ha fondato lui assieme a Nicola Barilli, altro scrittore suo amico, è lo stesso con cui io lavoro miei libri: per l’impaginazione, elaborazione di bozze, composizione della pagina: davvero tutto ciò che li riguarda.

Come avete immaginato i suoi libri dopo di lui?

Con Nicola Barilli abbiamo aperto i cassetti tempo dopo la sua morte. Paolo lavorava a un romanzo prima di morire e io andai pure a fare una seduta di editing a casa sua in Piemonte dormendo da lui per più giorni. Ma stava già malissimo. Ammetto di non aver capito da subito quanto stesse male: non mi era stata detta in maniera chiara l’entità della malattia.

Lavorai su una porzione di questo libro, che si chiamava Kaspar Hauser, il titolo di lavorazione era K H, ma non l’ha mai terminato. Di questo libro è uscito un estratto in un’edizione fuori commercio. Un giorno, quando sarà opportuno, vorrei presentarlo tutto ai lettori.

Con Barilli abbiamo nel frattempo preferito pubblicare Testamento Disney, un libro che Paolo ha accanitamente provato a pubblicare in vita inviandolo a diverse case editrici e Trovate Ortensia! alla cui diffusione credo avesse invece del tutto rinunciato dopo aver superato alcuni passaggi intermedi a Mondadori.

Secondo me Il Testamento Disney è forse poco meno riuscito degli altri. Certo, sempre prodigiosa in lui l’invenzione, lo stile, l’intelligenza, la perspicacia, il divertimento, la penetrazione – e però Trovatemi Ortensia è davvero al livello vertiginoso di Bambini Bonsai.

Ad ogni modo, sono opere importanti della nostra letteratura: spero che questo venga un giorno riconosciuto da tutti.

Sei soddisfatto dei tuoi lettori?

Non direi. Alla fine con Ranieri siamo riusciti a vendere qualcosa sulla scia dei premi, dopo però aver venduto poco prima (Aristodem quello andato meglio). Nei decenni avremo venduto a dir tanto 1500 copie di Bambini Bonsai. Adesso vige un culto su di lui, ma non è arrivato a un pubblico rilevante come meriterebbe.

Data la tua formazione e le tue idee…

Tieni conto che se interrompiamo l’intervista è perché io dovrò fare un volantinaggio a Settecamini [provincia di Roma] per il partito comunista rivoluzionario.

Ecco, non ritieni che lavorare per un grande gruppo sia una contraddizione pratica alla tua teoria politica?

Io mi considero un lavoratore, e lo sono, per l’esattezza, a partita Iva. Ma non credo che questo possa esaurire l’identità di una persona affezionata al lavoro intellettuale, almeno inteso come salariato.

Cerco di far circolare il più possibile dei libri in cui mi identifico e però ci sono dei testi nei quali mi riconosco molto di più che non pubblico perché non hanno il respiro commerciale richiesto dalla mia casa editrice. E ci sono poi delle cose che altesì pubblico delle quali non mi vergogno affatto ma che – come dire – sono distanti dai miei interessi intellettuali. Questo per circoscrivere gli steccati entro cui mi muovo e che sono ulteriormente ripartiti con Cristina Palomba, che con me è co-responsabile editoriale di Ponte alla Grazie. Ci sono infatti ambiti che tocca solo lei, altri invece solo io. Per esempio lei dirige una collana di ottimo successo sulla montagna: libri su passeggiate, percorsi, sentieri. E quella io non la guardo proprio: d’altronde non saprei da dove cominciare. Viceversa, c’è una collana di inchieste a cui metto mano soprattutto io: misteri italiani, true crime, anni di piombo. Ma non abbiamo mai avuto divergenze stridenti. Siamo rispettosi dei perimetri dell’altro e direi complementari. Pure dal punto di vista ideologico: lei ha pubblicato molte autrici femministe, io diversi autori ecologisti, socialisti, comunisti.

Sul versante politico, comunque, per me il capitale contro cui lottare non è il capitale della media impresa. Sono altri i fronti. Vorrei che ci fosse più sindacalizzazione nelle imprese editoriali, ma non c’è nei grandi gruppi come nelle piccole editrici. Il tema del lavoro, e questo è uno dei suoi paradossi, nelle piccole case editrici raggiunge vertici di precarietà, incertezza, sfruttamento che probabilmente non sono toccati nelle case editrici cosiddette grandi. Il tipo di sfruttamento che ho conosciuto – anche al di là della mia esperienza personale – nelle case editrici piccole e medie, è di molto superiore rispetto ai grandi gruppi.

Poi certo, io ho sempre condotto una lotta contro Mondadori, ho pubblicamente rivendicato il fatto che non sarei mai andato in Mondadori, e ho rifiutato con un certo gusto offerte provenienti dal quel gruppo negli anni. Fino a un certo punto ho persino rigettato di pubblicare su «Nuovi Argomenti» – poi una volta ho ceduto. Ma solo una [ride].

“Sul versante politico, comunque, per me il capitale contro cui lottare non è il capitale della media impresa. Sono altri i fronti. Vorrei che ci fosse più sindacalizzazione nelle imprese editoriali, ma non c’è nei grandi gruppi come nelle piccole editrici”.

Su «Nazione indiana» c’è tutt’ora un thread sull’opportunità o meno di pubblicare per Mondadori davvero interessantissimo che risale al 2010 quando i forum, prima dei social, ospitano discussioni su questi ambiti: quale la tua ragione?

Per me la ragione si somma giusto all’aspetto del capitale: e cioè la concentrazione della proprietà da parte di una famiglia, che è la principale responsabile del declino verticale del discorso pubblico non solo culturale in Italia, e che poi ha eliminato per un ventennio qualsiasi pensiero progressista – ora assistiamo a un ritorno sospetto – dalle proprie pubblicazioni. Senza dire dei noti casi di censura che evito di elencare.

Individuo però un’importante differenza tra il mio gruppo editoriale, senz’altro importante, e gli altri. Il mio gruppo mi ha lasciato pubblicare per esempio libri di qualsiasi tema. Ho tradotto lavori esplicitamente anticapitalisti, libri comunisti: testi che non escono in nessun’altra casa editrice dei grandi gruppi, se non occasionalmente.

Ma non escono neanche nelle case editrici indipendenti che citavamo sopra: il profilo politico di minimum fax – per dire – è sempre stato molto moderato, seppure certamente progressista. Quello di Fazi è più disordinato con delle aperture improvvise a sinistra, ma con altre – talvolta preoccupanti – occhiate a destra. Alla fine se dovessi tracciare il profilo politico di Ponte alla Grazie otterrei un grafico più coerente.

In ogni caso, la mia attività intellettuale non si risolve nei libri che pubblico. Questi sono la risultante di una gamma di vettori: e solo in minima parte concorrono i miei interessi personali. Ma non mi rispecchio in pieno nel mio lavoro e, per concludere, non individuo contraddizioni.

Quali i testi in cui ti identifichi?

Ci sono molti testi in cui mi rispecchio e che sono onorato di aver vissuto per pubblicarli – sia saggisti che narratori. E ci sono poi cose che funzionano senza troppo snaturare la linea di una casa editrice.

A volte le preoccupazioni di tipo politico si affiancano a quelle di tipo estetico, a volte persino si accavallano. Insomma, ci sono autori che pubblico con fierezza: non riesco a essere d’accordo con tutto ciò che afferma Žižek, ma lo stimo molto sul piano teorico-filosofico – e d’altronde nelle sue pagine scrive in maniera esplicita di marxismo, di comunismo e sin qui me lo hanno lasciato pubblicare. E non turandosi il naso: “ecco l’elargizione a Ostuni”. Tutt’altro. È piuttosto il riconoscimento della sua statura che – nel suo caso – ha poi anche un risvolto commerciale: è questa per me la strada per fare egemonia tramite libri di qualità.

L’altra possibile contraddizione, con le tue idee, immagino felice corazza dell’infanzia, questa sì davvero benjaminiana, è la tua collezione di Topolino, l’eroe USA per eccellenza.

Vero, ho tutto Topolino, te ne mostro alcuni, ma non sta tutta qua – i più vecchi sono altrove [mi porta in uno stanzino al termine del corridoio].

Questi sono solo gli ultimi 50 anni. Non ho solo Topolino, tra l’altro, ho pure il Giornale, che era il precedente. Ora però ho smesso. È il solo investimento che ho fatto con un po’ di soldi ereditati da mio padre. Da bambino collezionavo I classici Disney mentre i Topolino ho iniziato a raccoglierli a 43 anni suonati e in pochi anni ho completato la collezione. Ci tenevo a farlo, mi ero persino incaponito. Poi non credere che li abbia letti tutti: i collezionisti non leggono – sigillano e basta. Adesso ho l’abbonamento e le rare volte che li sfoglio lo faccio con la versione online tramite app.

Ci sono dei Topolino davvero rari dei primi anni Trenta che costano 10.000 euro. Il Topolino a libretto classico è iniziato nell’aprile del ’49 e il numero 1 l’ho pagato forse davvero troppo: non direi però che sono introvabili. Anzi, se posso rassicurare qualche lettore tentato dall’impresa, dal n. 11 costano già infinitamente di meno.

Visto che abbiamo accennato alle tue traduzioni, specie saggistiche, qualcosa vorrei sapere su quelle poetiche. Non mi stupisce Holderlin, poeta che ha ispirato molta filosofia continentale anche se poi tu ne hai in effetti tradotto i lavori più tardi. Di più mi colpisce Dickinson di cui hai proposto una tua versione d’autore.

Lo immaginavo. La verità è che mi ha sempre divertito tantissimo leggerla: forse c’entra la sua intelligenza? Mi sono messo di buzzo buono per provare a restituire poi un aspetto ingiustamente trascurato da chi l’ha tradotta prima: mi riferisco cioè alla giocosità linguistica di tipo quasi infantile-filastrocchesca che secondo me sta al cuore del suo universo poetico.

Ho cercato in particolare di rendere i valori formali: di lingua, di ritmo, i ritorni verbali. Tentando di fare un’operazione diversa da quelle già circolanti che provasse ad avvicinarla a certi miei testi formali. Spero così di essere riuscito a rendere giustizia a certi aspetti ancora vitali della sua scrittura.

E del resto anche tu hai scritto filastrocche nel libro per tuo figlio. L’ultima domanda riguarda giusto la speranza, parola ritornante del tuo libro, seppure leggendo il Faldone non si può non rilevare come la tua diagnosi del presente sia amara. Eppure, riflettevo, si emerge allegri dalla lettura. Terry Eagleton, teorico marxista che pure tu hai tradotto, parlava di “speranza indeterminata” che deve nutrire i sogni di ogni socialista. A petto di ogni realismo capitalista, c’entra allora questo?

Per me la speranza è il propulsore, non c’è dubbio. Sono molto felice che sia stato notato. Chiaramente se dovessimo fare un computo dei testi cupi rispetto a quelli allegri credo che vincerebbero i primi. Però c’è una tensione ricostruttiva che mi ha guidato dentro il tempo lungo della stesura e che, visto che il mio libro non smette mai di essere scritto, mi indicherà la strada. Due le letture che mi hanno orientato, in particolare. Una l’hai individuata. L’altra, a quella precedente, è il saggio su Freud di Ricoeur in cui il filosofo pone molto l’accento sull’aspetto ricostruttivo dell’analisi: sull’idea cioè che la psicanalisi, un po’ per virtù e un po’ per scopo, debba sempre porsi l’orizzonte della ricostruzione dalle macerie.

Il Faldone in effetti raccoglie frammenti di una realtà esplosa e tragica: quest’atto può preludere anche a un’estensione del dramma definitivo della specie umana, e non solo della nostra, ma può darsi anche che questa operazione di raccolta sia un giorno, non dico utile sul piano politico, ma magari riutilizzabile in forme diverse, rivoluzionarie, di certo nuove.

Le foto a corredo dell’intervista sono di Francesco Gallo che ringraziamo per la generosità.