Sin dalla sua elezione a Papa, Francesco ha voluto una Chiesa di pace, vicina agli ultimi, nemica del mercato. Propositi che, ad oggi, sembra aver raggiunto solo in parte.

Papa Francesco si è spento oggi, lunedì 21 aprile 2025. Ripubblichiamo l’articolo di Roberto Paura sul lascito della sua chiesa apparso su Lucy il 28 marzo con modifiche minime concordate con l’autore.

Se si vuole provare a rispondere alla domanda “cosa resterà di Francesco?”, è proprio da quel nome, Francesco, che bisogna partire. In un libretto intitolato Santi, in cui presentava i profili di alcuni dei più famosi santi della cristianità, il gesuita inglese Cyril Martindale nel 1950 scriveva che Francesco d’Assisi “aveva scorto la verità, cioè che nessuno deve essere valutato per ciò che possiede ma secondo ciò che è; e ciascuno di noi è ciò che Dio vede in noi; e Dio ci giudica unicamente secondo la nostra somiglianza al Cristo”. Se si volesse sintetizzare all’osso l’essenza del cristianesimo, basterebbe questa frase. Del resto, per sintetizzare la storia dei duemila anni di cristianesimo basterebbe la figura di Francesco d’Assisi, che, continuava Martindale, “si trovò sempre più a divenire ‘povero’ quanto più diveniva simile a Cristo che, ‘essendo ricco, per amor nostro si fece povero’”.

Quando fu eletto papa, Jorge Mario Bergoglio scelse di chiamarsi Francesco sollecitato da una frase che il cardinale Cláudio Hummes gli rivolse ancora nella Cappella Sistina: “Non dimenticarti dei poveri”. Hummes, pilastro della teologia della liberazione nell’America latina, sapeva che Bergoglio i poveri li conosceva bene, nella sua Argentina che aveva patito le conseguenze di una devastante crisi economica nel corso della quale la Chiesa non si era risparmiata per lenire le cicatrici delle disuguaglianze sociali. Ma temeva che, dalla prospettiva distorta del Palazzo Apostolico, potesse dimenticarsene. Bergoglio era stato già vicino al papato nel 2005, al conclave in cui era uscito vincitore il candidato della continuità, Joseph Ratzinger. Allora sembra avesse pensato di chiamarsi “Giovanni”, perché vedeva un’affinità con Angelo Roncalli, il “papa buono” che aveva messo fine a una tradizione di distanza siderale tra pontefice e popolo con i suoi modi semplici e bonari. Ma Francesco era un’altra cosa. Era l’alter Christus, l’unico che, dopo l’esaltante stagione in cui Dio aveva camminato sulla terra in Palestina, aveva preso sul serio l’esortazione che Gesù aveva lasciato in eredità al mondo: “Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”, una perfezione che passa per l’estrema degradazione, farsi piccoli per passare attraverso la “piccola porta” che conduce al Regno.

Tempo di oscurità, di ombre

Bergoglio aveva sperimentato qualcosa di molto simile quando, molti anni prima, dopo essere stato potentissimo Provinciale dei Gesuiti in Argentina a nemmeno quarant’anni, era stato privato di ogni incarico e mandato a fare il confessore di vecchie e disoccupati a Córdoba. Tiempo de oscuridad, ombras lo definì in seguito. La strada spianata verso il potere ecclesiastico che improvvisamente cede e lo trascina in fondo. “È stato il mio modo autoritario di prendere le decisioni a creare problemi”, spiegò. A Córdoba scopre che molti di quegli ultimi che vengono a confessarsi hanno una fede solida, matura, luminosa: vengono dalla valle di Traslasierra, dove aveva predicato, a cavallo del secolo precedente, il curato gaucho José Gabriel del Rosario Brochero, che nel 2016, da papa, Bergoglio proclamerà santo. Un curato del popolo, vicino alla cultura profondamente argentina, quella della pampa: il gaucho è al centro di una lettura a cui Bergoglio è da sempre legato, il Martín Fierro, poema epico scritto negli anni in cui Brochero predicava intorno a Córdoba, esaltazione del gauchismo come stile di vita autenticamente argentino, umile e popolare, orgoglioso e indipendente, distante dai modelli europei, dal culto della modernità e del carrierismo.

È in quel momento che tutte le tessere della vita di Bergoglio – il figlio di immigrati dalla vocazione tardiva, il gesuita peronista che voleva mettere la Chiesa al servizio di un progetto politico, il dottorando di teologia in Germania che fugge da una cultura che considera troppo distante – si riuniscono a formare un quadro. È il quadro di una Chiesa nuova, che di fronte alla crisi del mondo occidentale ritrova nel modello del gaucho il cristiano autentico, la versione moderna dell’apostolo pescatore, l’umile lavoratore che abbandona tutto per seguire il sogno di un’altra vita: un’immagine da cui ripartire per rifondare la Cristianità su basi nuove.

A Córdoba, Bergoglio legge anche la monumentale Storia dei Papi dalla fine dell’età medioevale di Ludwig von Pastor, che si chiudeva con l’ingresso dei francesi a Roma nel 1798 e l’instaurazione della repubblica. Gli lascia un’impressione profonda: i periodi più bui del papato, immerso nella corruzione e dimentico di ogni fine spirituale per ricercare il potere temporale, non avevano impedito alla Chiesa di sopravvivere nel corso dei secoli, quasi fosse spinta da una forza misteriosa a continuare nonostante tutto la missione del suo fondatore. “Gesù, prima di andar via, ha detto ai suoi che avrebbe mandato loro lo Spirito, il Consolatore. E così ha consegnato allo Spirito anche l’opera apostolica della Chiesa, per tutta la storia, fino al suo ritorno”, dirà da pontefice.

“Se si vuole provare a rispondere alla domanda “cosa resterà di Francesco?”, è proprio da quel nome, Francesco, che bisogna partire.”

Il piccolo santo

Quando lo incontra per la prima volta a Córdoba, l’arcivescovo di Buenos Aires, Antonio Quarracino, ne è fortemente colpito. In comune hanno, come tantissimi argentini, le origini italiane: Quarracino è nato a Pollica, nel Cilento, da dove a quattro anni partirà con i genitori per l’Argentina. Ma condividono anche una visione sul ruolo che l’America latina può giocare nella cristianità del secolo che si sta per aprire. Quarracino era stato presidente della CELAM, il Consiglio episcopale latinoamericano, quando nel 1979 si tenne la conferenza di Puebla. In quell’occasione aveva lavorato per superare l’approccio della teologia della liberazione di stampo marxista che si era imposta nella precedente conferenza di Medellin, a favore di una visione autenticamente latinoamericana – e non di importazione occidentale – basata su quattro punti: opzione preferenziale per i popoli, centralità della religiosità popolare, comunità di base e rapporto tra fede e cultura. Un programma condiviso da Bergoglio. Quarracino farà carte false per convincere Giovanni Paolo II a nominarlo vescovo ausiliare di Buenos Aires, nel 1992. Lo chiamerà el santito, il “piccolo santo”, per la sua vita ascetica che lo spingeva a muoversi nelle periferie della grande capitale argentina a piedi, come il curato gaucho.

Quando, nel 2007, Bergoglio – succeduto al defunto Quarracino nel 1998 come arcivescovo di Buenos Aires, primate d’Argentina e cardinale – partecipa alla conferenza CELAM di Aparecida, non esiterà a raccogliere l’eredità di Puebla. A maggior ragione perché nel frattempo è stato a Roma, al conclave da cui è uscito Benedetto XVI, e lì ha avuto modo di capire che il suo modello di una cristianità nuova piace a molti, non solo in America latina. È un modello antitetico a quello dell’ex panzerkardinal di Giovanni Paolo II. Con il nuovo papa non c’è sintonia. Gli ricorda la Germania, l’ambiente ostile ed elitario della teologia tedesca dove ha vissuto per due anni, senza riuscire a completare la sua tesi di dottorato su Romano Guardini. In quel biennio di ulteriori difficoltà, Bergoglio ha scoperto l’immagine di Maria che scioglie i nodi, conservata ad Augusta. Di fronte a quell’immagine, rivelò, si era sentito “strumento nelle mani di Dio”. Tornato in Argentina, introdurrà la devozione della Madonna che scioglie i nodi a Buenos Aires: immagine di una religiosità popolare a cui Benedetto XVI guarda con sospetto e diffidenza.

Ma le distanze sono soprattutto politiche: Ratzinger è l’Occidente che Bergoglio combatte dalle periferie argentine, quell’Occidente a cui attribuisce la responsabilità della crisi economica che ha devastato il suo paese. Non condivide l’identità ratzingeriana tra Occidente e Cristianità. Ad Aparecida lo dirà apertamente, sostenuto da colui che un giorno nominerà Prefetto per la Dottrina della Fede, Víctor Fernández, per realizzare a livello universale la svolta teologica che va immaginando: non “una Chiesa gnostica”, tutta ripiegata sull’astratto intellettualismo, ma “una Chiesa che adora e prega”; non “una Chiesa autoreferenziale, ma missionaria”; soprattutto, una Chiesa in cui l’opzione preferenziale per i poveri esplicitata a Medellin e Puebla non è semplicemente “implicita nella fede cristologica”, come proverà a dire Benedetto XVI per disinnescare la bomba latinoamericana, ma resa esplicita dal fatto che la povertà è ovunque, “nei volti sofferenti dei nostri fratelli” nei quali “siamo chiamati a contemplare (…) il volto di Cristo”.

Petrus Romanus

Quando, nel 2013, il cardinale Bergoglio è a sorpresa di nuovo in conclave per le dimissioni di Benedetto XVI, il suo modello appare una ventata di freschezza di fronte alle cordate che puntano a una successione “curiale”. Una Chiesa “in uscita”: come la vorrebbero, quei cardinali che soffocano tra i fumi che sprigionano le schede di voto nella brace della Cappella Sistina, dove nessuno riesce a scorgere il colore del cielo! Una Chiesa “popolare”, vicina a quel popolo di Dio a cui Ratzinger aveva dedicato la sua tesi di dottorato, ma che la sua teologia aveva reso una pura astrazione, dopo decenni passati tra le mura del Vaticano, mentre Bergoglio poteva raccontar loro cento aneddoti su quel popolo che incontrava ogni giorno nelle strade di Buenos Aires. E poi, occorreva riprendere l’agenda del Concilio Vaticano II, quella che Benedetto XVI aveva riposto in un cassetto subito dopo la sua elezione, lui che del Concilio era stato uno dei giovanissimi protagonisti, per poi prenderne le distanze, mentre per Bergoglio il Concilio “non è stato ancora interamente compreso, vissuto e applicato”: quel Concilio che ha “permesso alla Chiesa di ringiovanire il suo volto”, com’è distante dai volti decrepiti e raggrinziti dei cardinali che devono decidere il loro futuro.

La decisione, in conclave, riguarda soprattutto che ruolo debba giocare la Chiesa nel XXI secolo. Ratzinger non aveva risposto a quella domanda, era il custode del passato, che voleva proteggere dall’avanzata del modernismo, come aveva fatto Pio X agli inizi del Novecento. Il compito assegnato alla Chiesa dal suo fondatore – “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura” – sembra ormai superato: esiste ancora un angolo della Terra dove il cristianesimo non è arrivato? Allora, forse, guerra alle altre fedi? Certamente no, il mondo è cambiato e bisogna anzi ricucire il dialogo con l’Islam e il mondo ebraico che Benedetto XVI ha guastato (Francesco ci riuscirà soprattutto con il primo, coerentemente al santo di cui porta il nome, che andò a incontrare il sultano al-Malik al-Kamil, così come Francesco incontrerà alcune delle massime autorità islamiche; per converso, il dialogo con l’ebraismo dopo il 7 ottobre è entrato in una fase burrascosa). Che dire del contrasto all’ateismo e alla laicizzazione? In questo Bergoglio la pensa come Ratzinger: la scomparsa di Dio è il più grande problema del mondo cristiano, uguale è la crociata contro il falso mito dell’Illuminismo, che per Bergoglio rappresenta l’arma con cui l’Occidente ha imposto al resto del mondo il suo modello di sviluppo ineguale.

I due papi – quello uscente e quello entrante – sono uniti nella lotta al modello “costantiniano”, al legame tra potere spirituale e temporale; ma se Benedetto puntava alla conciliazione con il potere temporale, fedele in questo all’insegnamento paolino e agostiniano. Francesco da vescovo di Roma non intende fare sconti al potere, come non li aveva fatti quand’era stato a capo della Chiesa in Argentina: occorre contrastare il progetto neoliberista che promuove la “società materialista, consumista e individualista”, che indebolisce i legami famigliari e comunitari, ribadendo che il cristianesimo insiste “nella proposta di riconoscere l’altro, di sanare le ferite, di costruire ponti, stringere relazioni e aiutarci «a portare i pesi gli uni degli altri»”, come dirà nel documento programmatico del pontificato, Evangelii Gaudium. Ecco il programma per la Chiesa del XXI secolo: il vangelo è stato portato in tutti gli angoli del mondo, vero; ma occorre ora portarlo nelle “periferie esistenziali”, dove vivono coloro che il mondo ha dimenticato. Gli ultimi, che “sono nel pianto”; quelli “che hanno fame e sete della giustizia”, che attendono di essere saziati.

“Per Francesco, la parabola del samaritano è la metafora del suo pontificato.”

Un programma politico? Niente affatto, perché intorno a questo tema si sono confrontati tutti gli ultimi pontefici, a partire da Leone XIII con la Rerum novarum (1891): una missione sociale per la Chiesa, perché se è vero che la giustizia autentica arriverà solo con il Regno, nel frattempo, essendo passati ormai duemila anni, qualcosa si deve pur fare, qui e ora. Francesco populista? No, “popolare”, chiarirà lui. Il “populismo irresponsabile” è quello che sfrutta i poveri per conquistare il potere e acuire le disuguaglianze, anziché lenirle. Popolare era già Luigi Sturzo, tra i primi a scorgere una via “cattolica” alternativa al marxismo materialista. Popolare era il gaucho Brochero. Un’idealizzazione del “popolo”, del “povero”? Niente affatto, sono termini cristiani: “popolo” ricorre 561 volte nella Bibbia, è il modo con cui Dio chiama le sue creature umane, non un’invenzione del Novecento. E “povero/i/a/e” ricorre 117 volte, principalmente nelle parole di Gesù. Occorre riappropriarsi di questi termini, contrastare quella che Antonio Spadaro, il gesuita della Civiltà Cattolica che diventerà uno dei principali ideologi della Chiesa di Francesco, ha chiamato la “Teologia della prosperità”: l’idea che la fede e la preghiera conferiscano doni materiali, prosperità, salute e ricchezza, come nei culti evangelici e neopentecostali che fanno proselitismo in tutta l’America; la teologia di Donald Trump e J.D. Vance, per il quale il “prossimo” di cui parlava Gesù non è il migrante che a migliaia di chilometri di distanza annega nel buio del mare, ma l’amico, il familiare, il connazionale, colui a cui siamo legati da rapporti di sangue, di ideali e di interessi.

Per Francesco, invece, la parabola del samaritano, il “paria” della società, che aiuta lo sconosciuto malmenato e rapinato che invece il sacerdote e il levita hanno lasciato sofferente al margine della strada, è la metafora del suo pontificato. Nessuna superiorità nell’essere cristiani o cattolici, se per cristiani e cattolici si intende solo l’andare a messa tutte le domeniche e conoscere il credo apostolico. L’autentico cristiano, anche se non si riconosce nella fede di Cristo, è chi aiuta il prossimo. Al centro della missione della Chiesa devono dunque tornare gli ultimi: i poveri, certo, ma ance i vecchi, scartati della società della performance, abbandonati nelle case di riposo ad aspettare la morte; i malati, vittime del cinismo di un sistema sanitario che li tratta come costi da tagliare e che ha barattato con mille rimedi e strumenti la compassione che una volta era l’unico farmaco disponibile, ma non il meno efficace; i feti abortiti, spesso sacrificati sull’altare del benessere individualista; gli indigeni, vittime di processi di neocolonialismo predatorio, di acculturazioni e deportazioni forzate in nome della modernità a tutti i costi; i migranti, vittime per Francesco di un nuovo Olocausto che si compie nell’indifferenza della società globalizzata.

Voce di chi grida nel deserto

Francesco mette davanti agli occhi del mondo la realtà che non vuole guardare, a partire dalla più macroscopica tendenza dei nostri tempi: l’aumento delle disuguaglianze. Che “pochi ricchissimi possiedono più di tutto il resto dell’umanità” è una piaga che la modernità ha prodotto senza accorgersene e a cui non sa porre rimedio. Il collegamento tra questo trend e quello dei cambiamenti climatici è per Francesco evidente: l’Antropocene è l’era in cui l’Uomo, anziché riconoscersi come creatura, ha provato a ergersi a creatore, a plasmare il mondo a propria immagine e somiglianza, devastandolo. Il testo più autenticamente “francescano” del suo pontificato, che ne rappresenta anche il lascito più importante, la Laudato Si’ del 2015, conquisterà le frange progressiste di tutto il mondo, che faranno di Francesco – un uomo che su altri fronti (su tutto quello dell’identità di genere) non ha mai nascosto il suo pensiero conservatore – il paladino delle battaglie sociali.

Ma la battaglia contro il “paradigma tecnocratico” serve soprattutto a prendere coscienza del veleno ideologico che afferma “che l’economia attuale e la tecnologia risolveranno tutti i problemi ambientali, allo stesso modo in cui si afferma, con un linguaggio non accademico, che i problemi della fame e della miseria nel mondo si risolveranno semplicemente con la crescita del mercato”. Francesco non crede nella mano invisibile del mercato, di cui ha toccato con mano le ferite profonde – e ben visibili – lasciate in Argentina. In questa credenza vede un surrogato della fede cristiana, il mercato che si sostituisce allo Spirito Santo come motore del progresso umano. Finché questa fede perdura, lo spazio per il cristianesimo si riduce; fino al punto da infettare la fede stessa, trasformata in strumento superstizioso per garantirsi ricchezza e potere.

È questo il vero nemico contro cui Francesco ritiene che la Chiesa del suo tempo debba lottare. Non è politica, è il Vangelo, dirà. Lo chiarisce attraverso un approccio che restituisce plasticamente il differente stile pontificale rispetto a Benedetto XVI: la pastorale contro il magistero. Dogmi, costituzioni, catechismi: tutto valido, certo, ma prima di tutto la misericordia. Così aveva fatto Gesù: non era venuto, disse, a cambiare la Legge, quella Legge che Dio stesso aveva dato al popolo ebraico; ma a darne pieno compimento. La Legge dice di non compiere azioni il sabato, ma se si tratta di guarire una persona che soffre non c’è sabato che tenga; la Legge dice che un’adultera va lapidata, ma nessuno è senza colpa e la misericordia è superiore a ogni peccato; la Legge dice, “ma in verità io vi dico”.

Così farà Francesco, applicando il diritto canonico nella forma ma derogandolo nella sostanza: come nel caso del cardinale Angelo Becciu, processato e condannato per scandali finanziari e privati dei diritti cardinalizi, ma che il papa incontra privatamente il Giovedì Santo per lavargli e baciargli i piedi; come nel caso degli omosessuali, per i quali restano limiti e condanne (Francesco non nasconde, personalmente, la sua insofferenza per ciò che ritiene essere l’ennesimo veleno della modernità, “l’ideologia gender”), ma costantemente oggetto della sua cura pastorale, come il sostegno economico fornito per tramite dell’Elemosiniere durante la pandemia alle prostitute trans della periferia di Roma. La Legge non può essere derogata, ma “Dio non si stanca mai di perdonare. Dio perdona sempre, Dio perdona tutto”. È la solita morale dei gesuiti? No, è ancora una volta il Vangelo: “Quante volte dovrò perdonare? Fino a sette volte? No, fino a settanta volte sette”.

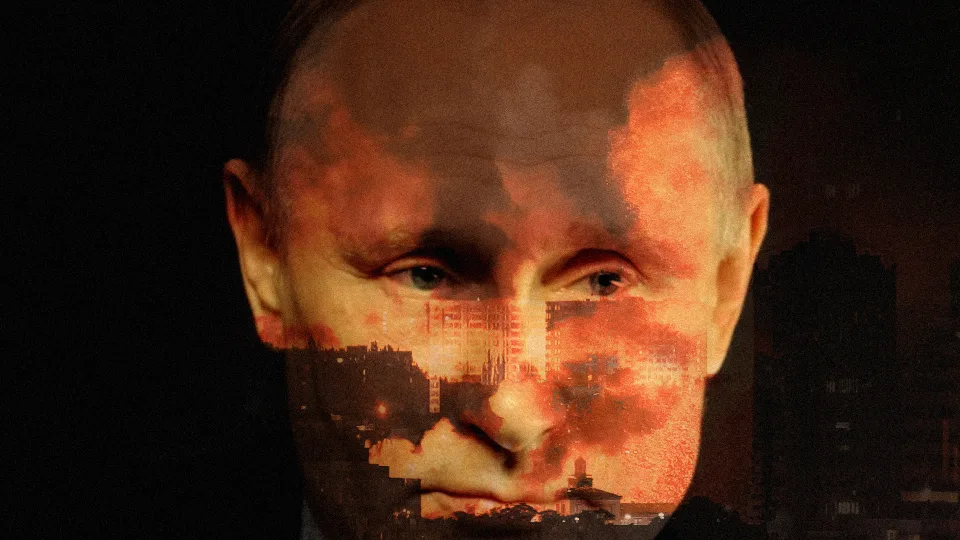

Perdonare sempre è l’unica strada per la pace. Il santo d’Assisi era stato un uomo di pace, Francesco non vuole essere da meno. Ha in mente gli appelli inascoltati di Giovanni Paolo II alla vigilia della guerra in Iraq, nel 2003. Anche i suoi continui appelli alla pace in un mondo che sembra trascinato passivamente verso “la guerra mondiale a pezzi”, come la definirà, restano lettera morta. Un pacifismo radicale, che non conosce deroghe, e che gli attira l’ostilità internazionale. Vorrebbe conservare il dialogo con gli ortodossi, a cui tiene molto, ma Kirill a Mosca fa il pazzo e Francesco incassa senza replicare. Vuole costruire ponti con la Cina, mentre tutto l’Occidente gli rema contro: Pechino alza il prezzo, Francesca accetta, scommette che i frutti si vedranno tra molto tempo, perché la Chiesa c’era prima del Partito comunista e ci sarà ancora quando il Partito comunista sparirà. Tenta la mediazione per l’Ucraina, ma si attira soltanto i rimproveri delle cancelliere: il papa deve stare al suo posto. Ma non si stancherà. Come Giovanni Battista, che rispondeva a coloro che gli chiedevano chi fosse e chi lo mandasse: “Io sono voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore”.

“Perdonare sempre è l’unica strada per la pace. Il santo d’Assisi era stato un uomo di pace, Francesco non vuole essere da meno.”

Imitazione di Cristo

Alla sera del suo pontificato, Francesco sa che tutto è ancora da fare. I problemi sono rimasti lì, grossi incartamenti sulla sua scrivania che non fanno altro che accumularsi. Sa di essere un uomo pieno di contraddizioni. Aveva promesso una Chiesa sinodale, autentica erede del Concilio, ma non è rimasto contento del Sinodo universale che ha riportato in auge l’agenda progressista: preti sposati, diaconato femminile, più donne nella Chiesa. Non sono i temi che gli interessano. Negli ultimi anni il suo governo si è fatto sempre più accentrato, rispetto alle promesse di decentramento a condivisione con i vescovi. Ha tolto casa e stipendio al cardinale Burke, leader del fronte dell’opposizione, ha esiliato padre Georg Gänswein, il braccio destro di Ratzinger, nelle repubbliche baltiche, come nunzio apostolico. Nella Evangelii Gaudium aveva scritto che quel che conta è “avviare processi, piuttosto che occupare spazi”, ma i suoi fedelissimi hanno occupato tutti i posti di potere. Nel collegio cardinalizio, i cardinali europei sono per la prima volta una minoranza. È una delle eredità indissolubili del pontificato di Francesco: la de-occidentalizzazione della Chiesa. Ma non è garanzia che il prossimo papa porti avanti la sua stessa agenda. Il fronte degli oppositori è molto più vasto di quanto sembri.

A cosa è servito, allora, essere papa? I poveri sono rimasti poveri, gli ultimi che dovevano essere primi sono ancora ultimi, la guerra fa sempre più morti; e i morti, nonostante duemila anni di promesse, restano morti. Anche Bergoglio doveva morire, ci è andato tante volte vicino. A ventun anni i suoi polmoni si riempirono di liquido, soffocava: “Mamma, che cosa mi succede?”, aveva gridato con voce strozzata. Erano andati a trovarlo in ospedale, gli dissero che sarebbe andato tutto bene, che il dolore se ne sarebbe andato. Erano “parole vuote dette con buone intenzioni, ma che non mi sono mai arrivate al cuore”, racconterà. Una volta venne però a trovarlo una sua insegnante. Gli prese la mano e rimase a lungo in silenzio, poi disse: “Stai imitando Gesù”. Tanti anni dopo, quando, ricoverato al Gemelli, i polmoni lo hanno tradito ancora e i medici hanno dovuto infilargli una maschera per evitare che soffocasse, mentre di nuovo come allora l’aria gli fuggiva via, deve aver ricordato quella frase. Non è l’essere vicario di Cristo che lo ha avvicinato a Gesù, ma quella sofferenza, che accomuna tutti gli esseri che vivono su questa Terra. “Dio ci giudica unicamente secondo la nostra somiglianza al Cristo”, fu la grande verità che apprese San Francesco. Non saremo mai più simili come nell’ultimo istante della nostra vita.