L’otto dicembre del 2024 cadeva a Damasco il regime baathista. Un reportage racconta la Siria liberata, tra rovine e speranza.

Avevo da tempo deciso che avrei scritto un libro sulla Siria solo quando la guerra sarebbe finita. Ci sono voluti quattordici, lunghissimi anni. La guerra ha rovesciato ogni ordine e ogni regola, anche quelle semantiche. Due parole, in particolare, si sono svuotate di significato: “inizio” e “fine”. Se si può tentare di ricondurre l’inizio della guerra in Siria al 15 marzo 2011, quando il regime di Bashār al-Assad, erede designato di una famiglia al potere da oltre mezzo secolo, ha iniziato la sanguinosa repressione dei manifestanti inermi che chiedevano riforme e libertà, è più difficile stabilire se e quando la guerra sia davvero finita. L’8 dicembre 2024, Bashār al-Assad, la sua famiglia e alcuni fedelissimi hanno lasciato il Paese prendendo un volo per Mosca, dove l’alleato Putin li ha accolti e ha dato loro protezione. Quella è diventata una data storica, bramata e attesa da almeno tre generazioni di siriani. La data che ha segnato la fine del regime di Damasco, che ogni siriano e ogni amante della libertà e dei diritti umani avrebbe voluto vedere e raccontare. I fatti di sangue in Siria, tuttavia, non si sono mai fermati. Secondo il Syrian Network for Human Rights, sarebbero circa 3500 le persone uccise nell’ultimo anno nel Paese mediorientale, di cui oltre la metà alawite, appartenenti cioè alla comunità etnico-religiosa da cui proviene anche la famiglia al-Assad. Pur essendo una minoranza, molti membri della comunità alawita hanno governato e tenuto strettamente il potere politico, economico e militare per mezzo secolo, e ancora oggi esistono sacche di resistenza di fedelissimi del regime, famiglie e clan che hanno goduto di privilegi e benefici negati a tutto il resto della popolazione, che si scontrano con le nuove autorità. Il rischio di ritorsioni contro questa comunità era alto e purtroppo prevedibile, e a pagare il prezzo, anche in questa circostanza, sono stati i civili. Si continua a morire anche nel sud della Siria, tra le incessanti incursioni israeliane e gli scontri tra la comunità drusa, i beduini locali, fazioni armate e forze governative. Come si fa, dunque, a scrivere la parola “fine”?

Durante quest’ultimo anno, Damasco, rimasta praticamente illesa negli anni delle violenze, è stata bombardata dall’esercito israeliano, che ha colpito anche sedi istituzionali. Ma almeno i cieli siriani non sono più invasi dai velivoli russi, che hanno distrutto buona parte del Paese e quasi tutti i militari di Mosca, così come quelli iraniani e gli Hezbollah libanesi si sono ritirati dalla Siria, lasciando l’esercito nazionale e al-Assad al loro destino. Anche i velivoli e carri armati governativi non aggrediscono più le città siriane. Negli ultimi quattordici anni, in obbedienza agli ordini del regime, i soldati siriani hanno ucciso civili inermi e ribelli. Molti fratelli si sono trovati a combattersi, uno in mimetica, a “servire lo Stato”, l’altro in abiti civili o con un mitra sulle spalle a sostenere “la causa della libertà”. Mi hanno raccontato che su uno dei monti di Damasco Caino avrebbe ucciso Abele. Non è cambiato nulla in secoli di storia, e la Siria ha conosciuto la violenza fratricida per anni, anche se a misurarsi sembravano, più che Caino e Abele, Davide e Golia: aerei, carri armati, munizioni di ogni tipo contro striscioni, bandiere e qualche fucile. Ora dai cieli della Siria arrivano, finalmente, solo sole, pioggia e neve.

Il quadro della storia siriana pone un’altra questione di carattere semantico, relativa all’uso della parola “guerra”. Se una guerra, tradizionalmente, prevede la presenza di due eserciti su fronti opposti che si combattono, è evidente che quella in Siria non può essere definita guerra, almeno non in senso tradizionale. Qualcuno usa l’espressione “guerra civile”, ma neanche questa riesce a definire la crisi siriana, dovuta a un tiranno che ha usato l’esercito contro i suoi stessi cittadini e non ha esitato a chiedere l’intervento dell’alleato russo, degli Hezbollah libanesi e delle milizie iraniane per mantenere saldo il potere. In Siria si è consumato un massacro ai danni di civili e, considerato il numero e la natura degli attori in campo, compresi i turchi nel nord, i curdi alleati con gli americani nel nord-est e la compagine internazionale delle varie sigle terroristiche, Isis in primis, si è consumato un vero e proprio conflitto internazionale, sulla pelle e sulle teste dei civili siriani. Un conflitto, una guerra asimmetrica che ha provocato oltre seicentomila vittime, secondo alcune fonti un milione, 13 milioni tra profughi e sfollati, su una popolazione di circa 22 milioni di persone e la distruzione di molte città e villaggi. La fuga di al-Assad coincide quindi con la fine della guerra?

Nel 2011 i manifestanti scesi nelle piazze a rischio delle proprie vite chiedevano inizialmente solo riforme. I livelli di corruzione erano tra i più alti al mondo, vigevano la censura e il carcere per reati di opinione e il Paese era ampiamente militarizzato, tanto che tra gli oppositori si usava chiamarlo “Repubblica Militare Siriana” e non “Repubblica Araba Siriana”. L’inizio della repressione ha alimentato nuovi sentimenti e le parole più scandite sono diventate horrie e karama, libertà e dignità. Il prezzo pagato è stato altissimo e se oggi si può celebrare la liberazione dal regime degli al-Assad, bisogna però lavorare molto perché la dignità dei cittadini siriani venga ripristinata e onorata. La distruzione di intere città, l’assedio, la diffusione della povertà, l’esilio, le violenze, la privazione dei diritti umani, l’isolamento internazionale hanno provocato ferite profonde. Ci sono siriani sopravvissuti alle bombe che sono morti in mare tentando la fuga, perché non sono mai stati aperti corridoi umanitari, e molti corpi non sono mai stati recuperati. Anche loro sono considerati mafqudin, scomparsi forzatamente.

Diciannove giorni dopo questo evento io ero in Siria, come altre centinaia di giornalisti, pronti a documentare quella pagina di storia mentre si stava ancora scrivendo. L’inchiostro era fresco, le prigioni dove erano stati rinchiusi migliaia di dissidenti politici e nostri colleghi odoravano ancora di sangue e presenza umana. Il mio essere lì aveva un doppio significato: quello professionale, che mi ha permesso di documentare i fatti, raccogliere testimonianze e scrivere decine di articoli, e quello personale, dovuto alle mie origini siriane. Sono nata e vissuta in Italia, nella città di Ancona, ma le mie radici si perdono più a est nel Mediterraneo, nella millenaria città di Aleppo. Sono figlia di esuli siriani e non ero mai stata nel Paese prima del 2011. Ci sono entrata illegalmente nel 2013 e nel 2014, come decine di giornalisti della stampa internazionale, attraverso i corridoi che la Turchia teneva aperti. Poi tutte le frontiere sono state chiuse e avendo denunciato i crimini del regime di Damasco chiedere un visto di ingresso per me era impossibile, perché anche se me lo avessero rilasciato avrei subito l’arresto e perfino la condanna a morte, come è accaduto ad altri oppositori, tra cui il compianto Mazen al-Hamada. Ho mancato il suo funerale per pochi giorni.

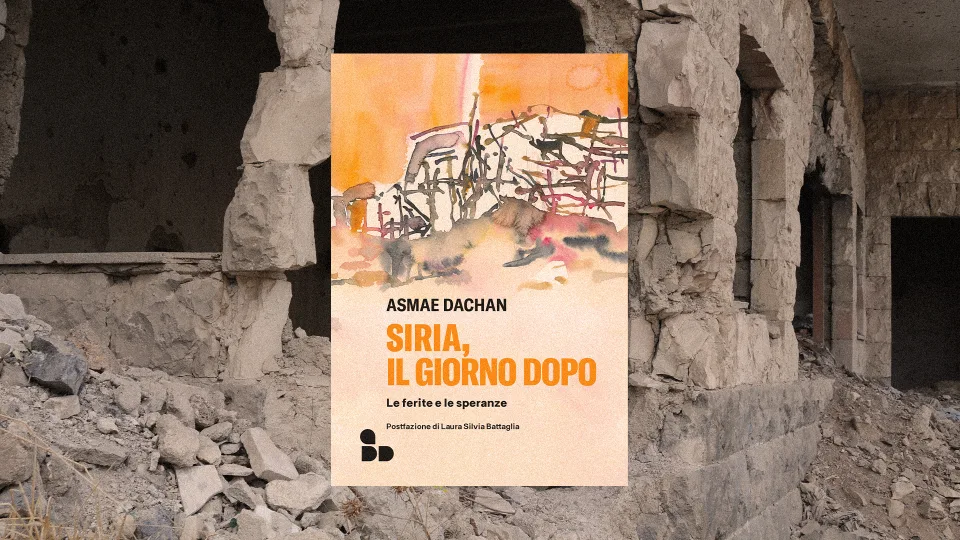

Quello che ho fatto a dicembre del 2024 è stato il primo ingresso legale nella terra dei miei avi. Ho affidato alle pagine del mio nuovo libro, Siria, il giorno dopo. Le ferite e le speranze, il racconto di un viaggio da Jiza, a pochi passi dalla frontiera giordana, ad Aleppo, che ho voluto lasciare come ultima tappa. Ho ripercorso la celebre M5, l’autostrada che collega sud e nord, contesa e bersagliata negli ultimi anni, per visitare la Siria centrale – Dārayā, Darʿā, al-Nabk, Damasco, Homs, Ḥamā, Idlib – e infine Aleppo, la città del celeberrimo sapone, quella dove sono nati i miei genitori, dove sono sepolti i nonni, che non sono mai riuscita a chiamare “casa”. Avrei voluto visitare tutte le città, e non essere stata sulla costa, né nel nord-est, mi è dispiaciuto, ma ho fatto il possibile con il tempo e i mezzi che avevo, per dare voce a quante più anime di questa illustre sconosciuta, la Siria. Sono stata in cimiteri, prigioni, caserme, città diventate distese infinite di macerie, campi per sfollati interni, ospedali, case, moschee e chiese, monasteri, tribunali, scuole e università. Ho assistito all’apertura di una fossa comune, a un funerale cristiano, e perfino a un ricevimento nuziale. Ho ascoltato le voci di giubilo degli oppositori, i pianti di liberazione di ex detenuti, e quelli di disperazione dei familiari delle persone rimaste introvabili, i mafqudin. Si stima che siano oltre 130mila le donne e gli uomini spariti nel nulla dal 2011, oltre 300mila quelli di cui si sono perse le tracce dall’ascesa al potere del regime degli al-Assad. Si teme che le uniche risposte sul loro destino potranno arrivare dalle numerose fosse comuni che continuano a essere scoperte in tutto il Paese. Ho ascoltato madri e padri di giovani attivisti uccisi senza pietà, racconti di donne e uomini torturati e stuprati, ex bambini a cui è stata rubata l’infanzia, costretti a combattere e rimasti invalidi, così come ex bambine, costrette a diventare giovani mogli contro la propria volontà e i propri sentimenti. Ho visto persone piene di dignità e coraggio tornare a studiare, costruire tende sopra le macerie delle proprie case, andare di prigione in prigione in cerca di tracce dei loro cari ancora assenti, celebrare la prima riunione di famiglia dopo anni, portando un’immagine dei familiari uccisi perché non mancasse nessuno nella nuova foto ricordo. Ho conosciuto la Siria ferita dal regime, la Siria felice per la liberazione, quella che vuole riscattarsi, tornare a vivere. Ho osservato anche chi non crede più a nulla, chi era infelice sotto la dittatura, ma è perplesso e critico verso “quelli nuovi”, di cui non si fida per il loro passato niente affatto limpido. Persone che si interrogano sulla rapidità con cui gli oppositori guidati da Hay’at Taḥrīr al-Shām, HTS, indicata come sigla terroristica fino a pochi mesi fa, hanno condotto prima l’impresa militare che ha portato alla fuga di al-Assad, poi quella politica e diplomatica coronata con lo storico incontro del nuovo presidente siriano Ahmad al-Shara’ con l’omologo americano, Trump, che lo ha persino elogiato. Ho visto la bandiera dell’indipendenza sventolare in tutta la Siria, anche nella sede dell’ambasciata italiana. Il vessillo del regime è stato sostituito con rapidità, ma ai siriani è costato decenni di sofferenza e dolore e quattordici anni di violenze, abusi e morte. Oggi la Siria ha una Costituzione temporanea, un nuovo parlamento, è uscita dall’isolamento internazionale e non subisce più tutte le sanzioni economiche a cui per anni è stata condannata. Sono passi avanti positivi, ma che ancora non coincidono pienamente con i concetti di democrazia, giustizia, pace.

Nessuna data su un calendario può curare le ferite di un popolo e non esiste ancora una parola che possa davvero definire che cosa vive la Siria in questo momento. Un proverbio siriano dice che “La madre del morto ammazzato dorme singhiozzando, quella di una persona scomparsa non dorme mai”. Per i familiari dei mafqudin, che non hanno ritrovato i propri cari neanche quando sono state aperte tutte le prigioni e sono stati liberati i detenuti, si è spenta anche l’ultima speranza. La ricorrenza della liberazione non la vivono come una festa, ma come il momento della verità più atroce, l’eterna condanna a non sapere. In questi giorni ne hanno parlato online attivisti come Wafa Mustafa, diventata simbolo della lotta dei familiari in attesa. Difficile definire il suo sguardo nel video in cui racconta questo spaccato della sua vita, della sua Siria. Sperare nella caduta del regime, di riabbracciare il padre detenuto arbitrariamente da oltre tredici anni, poi vedere la fuga di al-Assad e la liberazione dei prigionieri, ma non ritrovare tra loro il genitore amato. Questo dolore impone l’umiltà di dire che la parola “fine” non si può pronunciare con tanta leggerezza.

Dal 16 gennaio in libreria Siria, il giorno dopo di Asmae Dachan (add editore).