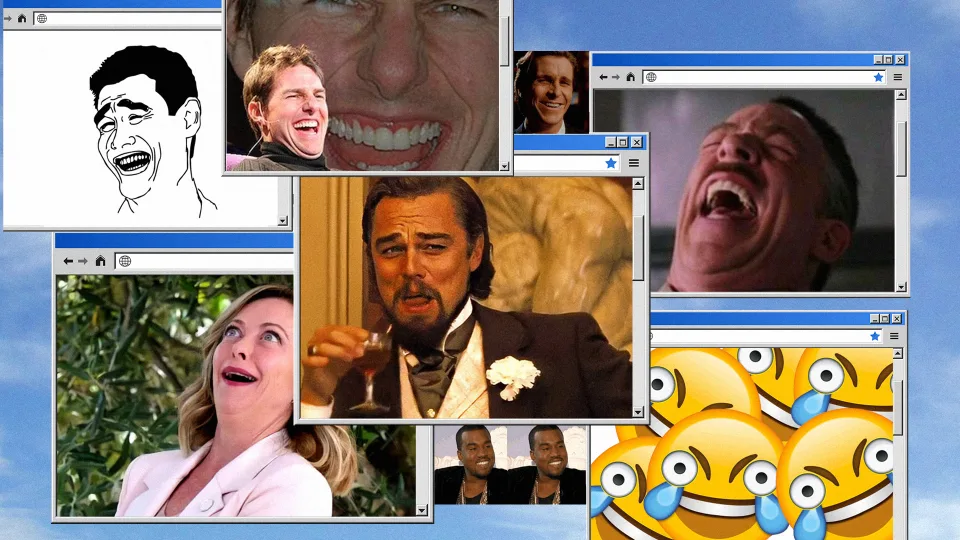

Mentre il mondo là fuori pretende come mai prima d’ora serietà, il discorso pubblico è dominato dal sarcasmo, dai meme, dalla voglia di minimizzare. Se un tempo era uno strumento critico capace di smascherare il potere, oggi l’ironia si è trasformata in un dispositivo di immunizzazione e, nell’era della memetic warfare, in un’arma funzionale alle nuove destre.

Tutto, nel presente, sembra chiederci serietà: le catastrofi ambientali, l’avidità senza più dissimulazione delle oligarchie economiche, la violenza genocida e colonialista resa ipervisibile dai dispositivi di ripresa digitali. E tuttavia il discorso pubblico contemporaneo è profondamente attraversato da forme pervasive di ironia, sarcasmo e ambiguità. A partire dall’Alt-Right, con il suo uso sistematico di meme e provocazioni, l’ironia da margine critico della politica si è trasformata fino a diventare funzionale ai meccanismi stessi del potere.

Non c’è nulla di divertente nella capacità corrosiva dei complottismi contemporanei nei confronti dei valori democratici: nel migliore dei casi essi alimentano un astensionismo disilluso, nel peggiore sostengono e legittimano sovranismi autoritari. Eppure la ricostruzione paranoica della realtà messa in atto dai seguaci di QAnon negli Stati Uniti o dai fenomeni alla Vannacci in Italia affonda le proprie radici in una controcultura che aveva fatto proprio dello scherzo e della provocazione degli strumenti di disseminazione di un dubbio antisistema.

Questa coesistenza tra una richiesta diffusa di serietà e un’inflazione generalizzata dell’ironia rende urgente una riflessione sul valore e sui rischi della postura ironica in ogni ambito espressivo. La generazione a cui appartengo, quella dei Millennial, è cresciuta all’interno di un ecosistema mediale dominato dall’intrattenimento televisivo. Già nel saggio del 1990 E Unibus Pluram, David Foster Wallace aveva individuato nell’ironia una forza ambivalente capace di indicare le ipocrisie del sistema capitalistico, ma anche di neutralizzare ogni possibilità di risposta etica. L’effetto paradossale e inquietante dell’ironia televisiva, suggeriva lo scrittore, era quello di produrre spettatori sempre più consapevoli e sempre meno responsabili. Sitcom, cartoni animati statunitensi e format satirici della televisione italiana hanno a lungo deriso i paradossi del neoliberismo e del consumismo attraverso l’eccesso comico e la parodia imitativa. Risate consumate sul divano di casa che hanno contribuito a stendere un velo di leggerezza – talvolta appena percettibile, ma persistente – sull’angoscia prodotta da un modello politico ed economico fondato sull’ampliamento strutturale delle disuguaglianze. Ma dopo le risate, come cantava Wendy René, arrivano le lacrime: e nello scarto improvviso tra l’euforia comica e la dissoluzione del suo potere critico si apre un vuoto di impotenza che si allarga fino a trasformarsi in una disillusione civile stabile.

Mi sono interrogata sullo statuto simbolico dell’ironia nella letteratura contemporanea durante la scrittura del mio primo romanzo di finzione. Volevo raccontare la storia di una giovane donna che sceglie di vivere in uno stato di alterazione alcolica come forma di difesa dal mondo, come strategia fragile e regressiva di sottrazione alle pretese dell’identità adulta. Mi è apparso subito chiaro che non avrei potuto raccontare quel tipo di dipendenza nociva senza lavorare sulla postura autoironica del personaggio. Senza questa lente, la storia avrebbe rischiato di assumere una tonalità compiaciuta e deresponsabilizzante, privandosi della tensione morale che ricercavo.

Durante la scrittura del libro, ho sentito il bisogno di prendere le distanze da una certa eredità postmoderna letteraria e cinematografica che ha fatto dell’ironia un gioco combinatorio di citazioni, pastiche e rovesciamenti, mantenendo una violenza contenutistica ed estetica sottratta al giudizio etico. È una traiettoria riconoscibile tanto nella narrativa di Bret Easton Ellis quanto nel cinema di Quentin Tarantino, dove l’eccesso e la ripetizione funzionano come specchio e metafora del consumismo contemporaneo: un mondo saturo di immagini, desideri e corpi refrattario a ogni presa di posizione che non sia già ironicamente incorporata. In questi universi narrativi, pur consapevoli e geniali, l’ironia opera come un dispositivo di immunizzazione: nulla ferisce davvero, nulla chiama in causa. Ancora una volta gli avvertimenti di David Foster Wallace si rivelano indispensabili: quando l’ironia diventa un ambiente permanente e non più una scelta, smette di essere uno strumento critico e si trasforma in complicità. Ciò che i suoi ammonimenti non potevano ancora misurare era l’esito attuale di quella deriva: nell’epoca della memetic warfare, l’ironia non si limita più a essere complice del potere, ma ne diventa uno degli strumenti più efficaci, contribuendo alla diffusione e alla legittimazione di ideologie apertamente fasciste. Da semplice complice, l’ironia è diventata colpevole.

Mi sono chiesta che significato attribuissi io stessa all’ironia, perché continuassi a percepirla come una cifra di autenticità del sé, come una forma di integrità e, soprattutto, come un’arma politica contro l’ingiustizia. Un’arma caduta momentaneamente nelle mani dei villain di turno, come accade in quello snodo che precede il lieto fine dei film americani – il momento in cui tutto sembra perduto che gli sceneggiatori chiamano “all is lost”. Le prime risposte che mi sono venute in mente erano tutte controargomentazioni alla mia sensazione istintiva. Ho pensato alla critica kierkegaardiana dell’ironia come negatività assoluta, e al mio bassissimo livello di tolleranza verso la stand up comedy contemporanea. Questa idea di ironia come forza distruttiva che – come osservava Wallace, fa tabula rasa senza offrire mezzi di ricostruzione del reale – mi ha fatto tornare all’archetipo dell’intellettuale ironico: Socrate, che con la sua finta ignoranza e le sue domande corrosive, mette a nudo l’inconsitenza delle certezze altrui senza mai offrire risposte.

Al liceo, la figura di Socrate mi infastidiva più di quanto mi affascinasse. Pensavo fosse colpa del greco, cioè delle traduzioni di Platone e Senofonte in cui fallivo di continuo; solo più tardi, all’università, approfondendo Kierkegaard, ho avuto l’impressione che il mio lieve astio avesse qualcosa di legittimo. Pur non avendo ricevuto un’educazione cristiana – se non per il fatto di essere nata e cresciuta in Italia –, anch’io, come il pensatore danese, preferivo d’istinto Gesù. L’ironia di Socrate è un’insinuazione continua che decostruisce la pretesa di verità dell’interlocutore, lasciandolo sospeso, indeciso. I paradossi di Gesù non smontano, ma capovolgono le credenze comuni: esigono una scelta, chiamano all’azione.

“Tutto, nel presente, sembra chiederci serietà: le catastrofi ambientali, l’avidità senza più dissimulazione delle oligarchie economiche, la violenza genocida e colonialista resa ipervisibile dai dispositivi di ripresa digitali. E tuttavia il discorso pubblico contemporaneo è profondamente attraversato da forme pervasive di ironia, sarcasmo e ambiguità”.

Nella giovinezza poi mi è capitato di ridere di cuore per le punchline brillanti di George Carlin o di Ricky Gervais, eppure provavo sempre una certa insofferenza per i loro excursus insistiti su quanto fosse ridicola l’idea di Dio o la pretesa di superiorità della specie umana sulle altre. Così l’ironia, che continuavo a praticare nelle conversazioni con gli altri, mi lasciava spesso una sensazione spiacevole: quella di un dire inscindibile da una certa arroganza. Ancora oggi, quando sento citare il socratico “so di non sapere” in contesti comuni e banali, sospetto che l’enunciatore stia solo cercando un alibi alla propria indisponibilità a esporsi, sostituendo la sincerità semplice di uno “scusa” con una citazione trita e ritrita e vagamente colta.

Eppure l’ironia, più di ogni altra leva, mi aveva spinto durante l’infanzia e la prima adolescenza a diventare una lettrice appassionata. Roald Dahl, Charles Dickens e Mark Twain mi avevano trascinato nelle loro avventure con la promessa, sempre mantenuta, di risate intelligenti e liberatorie. Gli eccessi caricaturali con cui Dickens e Dahl dipingevano il mondo adulto e l’ironia diretta, paradossale e disarmante di Twain avevano aperto mondi immaginari in cui bambini e ragazzi potevano sentirsi giusti, persino fieri: spazi narrativi di legittimazione e di alleanza che per me rappresentavano un’offerta di vivibilità assente nella realtà. In quelle narrazioni l’ironia non umiliava né sospendeva: smascherava senza distruggere, ridimensionava senza annientare, offrendo al lettore giovane una forma di resistenza simbolica al potere adulto, alle sue falsità e alla sua violenza normalizzata.

Si trattava, in tutti i casi, di una scrittura romanzesca interna ai canoni classici: un narratore onnisciente e affidabile, un mondo realistico o fiabesco con intrecci ricchi e verosimili, una causalità forte. Un immaginario vivo e generoso, che mi accoglieva come lettrice e che però mi è sempre apparso impercorribile per le mie modeste capacità e pretese autoriali.

Escluse quindi le vie percorse dall’ironia moderna e postmoderna, sono tornata a riflettere su altre forme letterarie, non romanzesche, che potessero sostenere una voce ironica senza neutralizzare la posta etica. Nell’antichità, Seneca offre un primo scarto decisivo. Nelle Lettere a Lucilio, l’ironia, seppur lieve, non è più pubblica e agonistica, ma privata e complice. Il dubbio si sposta dal piano epistemologico a quello morale. Seneca non si presenta come un saggio, ma come un uomo in cammino. L’ironia non si limita a sospendere le credenze in maniera indefinita: orienta e accompagna il lettore-allievo verso un modo di vivere coerente e onesto.

Fuori dall’antichità classica, un suo grande cultore, Michel de Montaigne, riformulerà il nesso vitale tra ironia e dubbio in una forma di scrittura non più dialogica ma autoriflessiva, inaugurando una nuova pratica letteraria: il saggio autobiografico. Il pensatore francese del XVI secolo si pone, come gli stoici e gli epicurei, la domanda fondamentale “come vivere?”, ma a differenza dei suoi predecessori non offre risposte fondate su una presunta superiorità conoscitiva o morale. Al loro posto propone una moltitudine di esempi, ricordi, contraddizioni, che indicano vie sempre provvisorie e fallibili di attribuzione del senso. L’autoironia non è una posa né una strategia di dissimulazione, ma un’esposizione sincera della fragilità del sé. Non il “so di non sapere” per smascherare l’altro, né il “non sono un saggio” per avvicinarlo, ma il “che cosa so io?” come apertura di uno spazio di interrogazione esistenziale paritario.

Nella premodernità del rinascimentale Montaigne mi è sembrato di intravedere un’affinità inattesa con l’ipermodernità descritta da Raffaele Donnarumma e attraversata dalle opere di Annie Ernaux, Emmanuel Carrère, Yasmine Reza, Zadie Smith e di molti altri. In tutti questi casi c’è in gioco uno scetticismo metodico non nichilista, che intreccia esperienza personale, cronaca e documento per interrogare una realtà condivisa con il lettore. Una ricerca di abitabilità all’interno di una storia sempre più antiumanistica, che vorrebbe dissolvere il bisogno individuale di significato senza riuscire mai a cancellarlo del tutto.

Le volte in cui mi è capitato di scrivere qualcosa destinato a un pubblico, nella forma del memoir o in quella del romanzo di finzione, ho pensato alle mie parole come a piccole mine di dubbio disseminate lungo un sentiero di certezze. Quando la lente ironica si sposta dal mondo al sé, dalla dimensione mondana a quella esperienziale, si mette a fuoco un’imperfezione che non va rimossa, ma coltivata come forma di resistenza attiva al conformismo sociale e alle semplificazioni prima positiviste e poi algoritmiche della società in cui siamo immersi. L’ironia, oggi, può – e per me dovrebbe – svelarci il coinvolgimento più o meno consapevole del sé nelle logiche violente del potere che critichiamo e, al contempo, ci forma e ci ferisce.

Nel proemio dei Saggi, Montaigne scrive qualcosa che dovrebbe ispirare chiunque voglia usare l’ironia non come strategia retorica, ma come esposizione sincera dell’individualità:

“Nei limiti del pudore, potrai leggere dei miei difetti, colti sul vivo, e della mia forma più naturale. Se mi fossi trovato dove si vive ancora secondo la dolce libertà delle leggi della natura, ti assicuro che mi sarei messo completamente a nudo. Caro lettore, io stesso sono la materia del mio libro. Non c’è ragione che tu perda tempo ad occuparti di un tema così frivolo e vano. Addio, dunque”.

Tutto ciò che ci lascia soli di fronte alle nostre responsabilità ci sottrae tanto all’alibi dell’ironia disimpegnata quanto all’arroganza del cinismo. In questo senso, un’ironia che non protegge ma espone, che non sospende ma coinvolge, non elimina il senso gravoso della responsabilità: lo trasforma in prossimità, in una possibilità di riconoscimento reciproco, restituendoci a una condizione di uguaglianza fragile e condivisa. Contro l’ironia che non paga mai il prezzo di ciò che dice, l’ironia che ci colloca in prima persona dentro il dubbio con la speranza di poterne un giorno uscire piangendo lacrime un po’ meno disperate e più cariche di rabbia.