Spesso durante le nostre passeggiate incappiamo in palazzi abbandonati, cadenti e deserti che catturano la nostra curiosità: cos’è che ci attrae di questi edifici? E perché da sempre gli esseri umani provano un’attrazione ambivalente per tutto ciò che è rovina?

Da casa mia alla palestra che frequento mi separano poco più di cinquecento metri. Vivo in centro a Padova, una città più ricca e meglio tenuta di tante altre, eppure sono almeno tre gli edifici fatiscenti in cui mi imbatto in questo breve tragitto.

Il primo, partendo da casa, è un palazzo antico, di tre piani, con le finestre serrate incorniciate da grottesche e un ampio terrazzo sul lato destro; è ingrigito dal tempo e da decenni di smog come solo certi edifici della pianura padana sanno essere, stretto tra altre case più nuove che gli hanno fatto perdere qualsiasi connotazione di lusso ed esclusività e hanno portato al suo abbandono.

Il secondo edificio che incontro è più pittoresco, più originale: un terracielo rosa stretto e disposto su tre piani, con le finestre murate e coperte di assi di legno, al pianterreno la vetrina di un negozio e, subito a fianco, un’edicola con un ritratto particolarmente kitsch di Santa Giustina, una delle patrone della città. Il negozio è stato l’ultima parte del palazzo a essere abbandonata, quando mi sono trasferito qui ancora pochi anni fa c’era un meccanico per biciclette, e così figura ancora su Google Maps: ora è vuoto, le vetrine piene di crepe e impolverate.

Il terzo rudere che incontro nel tragitto è quello più minaccioso, per dimensioni e forma: un monolitico studentato di sei piani coperto di graffiti sbiaditi che il comune afferma da anni di voler ristrutturare per fare fronte all’emergenza abitativa dei fuorisede. Le finestre vuote e buie si susseguono come gli archi di un anfiteatro romano.

Questi edifici così diversi (un palazzo un tempo lussuoso; una casa borghese con bottega; un esempio di architettura del boom) sono a tutti gli effetti delle rovine. È un termine che potrà sembrare incongruo per descrivere degli edifici che costellano la mia quotidianità e che non hanno dunque quello statuto di eccezionalità che attribuiamo di solito alla rovina. Eppure lo sono, nel senso più letterale del termine: edifici, spazi architettonici che hanno perso la loro funzione originale e sono diventati qualcos’altro. Anche in una città abbiente e ben ordinata muoversi per le strade significa essere circondati da rovine.

Dell’ossessione per le rovine e della loro storia si occupa Un mondo di rovine. Storia artistica di un’irresistibile suggestione, recentemente pubblicato in Italia da Aboca (meno ammiccante il titolo originale: The Ruins Lessons. Meaning and Materiality in Western Culture). Il libro di Stewart propone un percorso ricchissimo in questo tema iconografico, o meglio in questa forma dell’immaginario, attraverso più di duemila anni di storia, dall’antichità classica al modernismo fino alla stretta contemporaneità.

Professoressa a Princeton, poetessa, autrice di numerose raccolte di versi e altrettanti saggi, Stewart scrive un libro insieme erudito e godibile, oltre che esteticamente impressionante, corredato com’è da un’ottantina di immagini. Questo sontuoso apparato iconografico raccoglie tanto fotografie contemporanee di rovine quanto riproduzioni di stampe e dipinte, da Piero della Francesca a Pieter Bruegel il Vecchio, da Rembrandt a Piranesi, fino a esempi ben più peregrini, come le incisioni su legno che accompagnano la Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna, un romanzo quattrocentesco stampato da Aldo Manuzio. Con più di cinquecento pagine, Un mondo di rovine non è certo una lettura agile, ma allo stesso tempo il percorso che costruisce è lineare e avvincente, e non si perde in tecnicismi.

Stewart segue l’ossessione per le rovine attraverso i secoli, dalla Bibbia e l’Eneide a quella di anonimi poeti anglosassoni davanti ai resti di edifici romani, dal riuso architettonico cristiano delle rovine pagane nel medioevo alla loro rivalutazione nel Rinascimento, dall’immaginario architettonico di Piranesi alle fantasie e le proiezioni dei viaggiatori settecenteschi. Il libro di Stewart risponde, con un percorso che si snoda attraverso i secoli, a una domanda essenziale e ancora attuale: cosa ci affascina così tanto nello spettacolo della distruzione?

“Stewart segue l’ossessione per le rovine attraverso i secoli, dalla Bibbia e l’Eneide a quella di anonimi poeti anglosassoni davanti ai resti di edifici romani, dal riuso architettonico cristiano delle rovine pagane nel medioevo alla loro rivalutazione nel Rinascimento”.

Gli studi sulle rovine sono quasi un genere a parte. Non che esista la rovinologia, ovviamente, né i ruin studies, ma le rovine come oggetto fisico e culturale sono interrogate capillarmente in numerose discipline separate, dalla sociologia all’architettura, dagli studi letterari a quelli di cultura visuali, dagli studi sul turismo alla filosofia. E naturalmente ogni libro sulle rovine (e quello di Stewart non fa eccezione) è frammentario e parziale, sia perché il catalogo delle occorrenze di questo argomento è impossibile, sia perché il tema stesso invita al non finito, all’abbandono.

Le rovine sono una delle ossessioni della modernità. Nel momento in cui si sviluppa un senso della storia come lo intendiamo ora, in cui il presente accelera, l’attenzione degli europei comincia a rivolgersi alle distese di rovine intorno a loro. Se la modernità è l’epoca in cui, per riprendere la sentenza marxiana, tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria, la rovina fornisce ai suoi osservatori insieme una prova tangibile del passaggio distruttivo del tempo e la forma di qualcosa che tuttavia gli resiste e perdura. È quello che ha preso il nome di Ruinenlust, “piacere delle rovine”.

E del resto la stessa nozione di turismo nasce in relazione alle rovine – il Grand Tour che gli aristocratici inglesi e tedeschi facevano in Europa meridionale altro non era che un lungo itinerario per rovine più o meno illustri. E al ritorno in patria sedevano ai loro scrittoi e le popolavano, nelle pagine del romanzo gotico, di fantasmi e presagi, dando una forma spettrale a questo perturbante permanere; oppure le usavano per riflettere sulla caducità dei sistemi politici e sociali, come fa il conte di Volney in Le rovine, ossia meditazioni sulle rivoluzioni degli imperi, un libro letto avidamente dalla Creatura in Frankenstein.

Ma cos’è una rovina, esattamente? Stewart riflette sull’etimologia di questo termine, che “deriva dal latino ruere, che significa cadere, collassare”. A differenza dei termini italiani rovina e rovinare, la parola inglese ruin è sia un sostantivo che un verbo – una coincidenza linguistica che esalta la cruciale polisemanticità della rovina. La rovina non è dunque solo un oggetto, una figura statica appiattita sul paesaggio, ma è anche qualcosa che accade continuamente.

Gli edifici in rovina che vedo intorno a casa mia non sono spazi morti, da cui la vita si è ritirata, bensì spazi brulicanti di vita – anche se è di un tipo ormai diverso da quella umana, che non risponde più alle logiche della nostra specie. Vita animale e vegetale: insetti, uccelli, piccoli mammiferi, muffe, muschi, arbusti. La visione classica delle rovine le ha interpretate sì come simboli del passaggio del tempo, ma in cui il tempo era in qualche modo cessato; al contrario, se intendiamo rovina come verbo e non come sostantivo, come processo e non come oggetto, siamo davanti a qualcosa che non cessa di succedere.

Nella rovina si incontrano forme e forze che l’organizzazione della vita umana, sia fisica che simbolica, cerca di tenere separate. Anzi, la rovina è tale proprio perché collaborano a determinarla l’intenzionalità umana (l’edificio di partenza) e una pletora di altre forze organiche e inorganiche che agiscono al di fuori del controllo umano. “Sebbene abbia origine da una forma costruita, una rovina non è un’opera di artificio”, scrive Stewart; “a differenza dell’edificio che era, una rovina non rappresenta la realizzazione di un progetto, né le forze della distruzione – il deterioramento e le lesioni – sono comparabili alle azioni umane di sostituzione e di incremento volontari”.

Pensare alle rovine significa pensare all’azione di queste altre forze che sono rese visibili dal ritirarsi della presenza umana, alla apparente asetticità minerale degli spazi che abitiamo invasi da una molteplicità di forme di vita: “Le rovine sottoposte a un lento degrado continuano impercettibilmente a ridursi mentre il muschio e le erbe infestanti crescono nelle crepe e nelle fessure della malta e della pietra; esse mostrano un progressivo equilibrio tra la degradazione della superficie minerale e l’accumulo di vita organica che la invade”. La trasformazione in rovina di uno spazio ne cancella i confini, li rende penetrabili e permeabili, esponendolo all’ambiente esterno e sottraendogli forma e significato per sostituirli con altri. È in questo processo che sta il fascino nella rovina: un processo che non è solo di distruzione ma anche di ri-creazione al di fuori però dell’intenzionalità e della progettualità del desiderio umano.

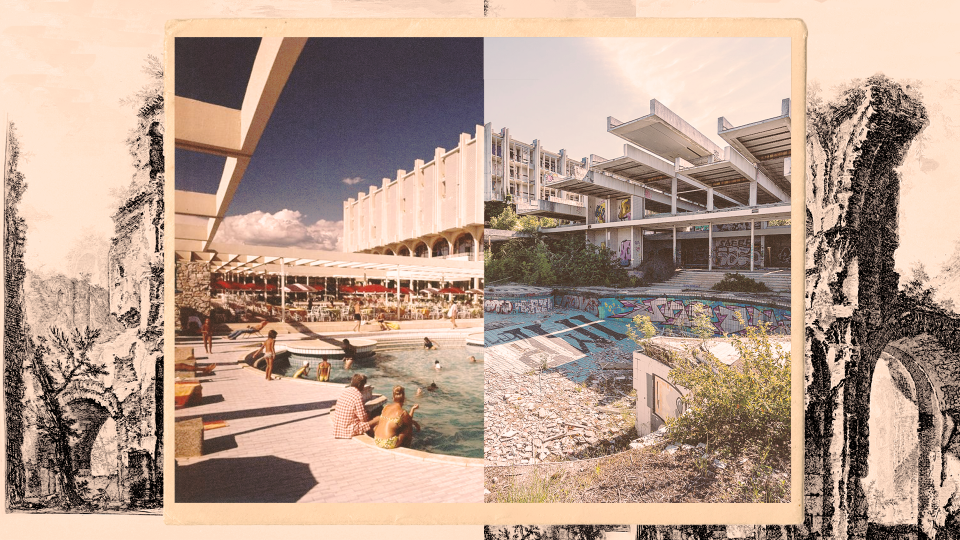

Le rovine infatti non sono solo un’ossessione della modernità, ma anche del presente. Viviamo in tempi che sono egualmente popolati da rovine rispetto al passato, e persino in maniera più pervasiva. Non solo, come dimostra la mia breve passeggiata, queste sono costantemente intorno a noi, tanto che spesso nemmeno le riconosciamo come tali; ma sono diventate persino un hobby. Quello che viene chiamato “urbex”, crasi di urban exploration, è di fatto un’incursione più o meno illegale in luoghi ridotti in rovina. Spesso edifici che ho descritto, ma più in generale ville abbandonate, centri commerciali, fabbriche decrepite, sono meta delle incursioni di singoli o gruppi in una moda che ha ormai almeno vent’anni.

Lo scopo principale di chi fa urbex non è tanto l’esplorazione di spazi che, del resto, sono tutto fuorché ignoti, quanto la documentazione, la fotografia delle rovine (come avviene per esempio in uno dei profili italiani più seguiti, Urbex Squad); in questo senso, è una pratica legata indissolubilmente al nuovo regime iconografico in cui viviamo, alla diffusione capillare della fotografia nel quotidiano, e della possibilità di scattarne e diffonderne in maniera praticamente incessante.

Allo stesso tempo, anche al di fuori dell’estetica urbex, i nostri feed sono affollati di immagini di rovine: quelle che ci vengono proiettate dai fronti di guerra, dall’Ucraina a Gaza, con aree un tempo residenziali rese inabitabili e trasformate in distese di rovine dagli eserciti occupanti e dalle bombe, o dai siti dove si verificano catastrofi ambientali.

La presa diretta della fotografia urbex, la sua dimensione documentaria, non è così diversa da quella che viene fatta nelle zone belliche con body cam o smartphone, e trasforma a un tempo lo straordinario in ordinario e l’ordinario in straordinario: plasma la rovina da eccezione a oggetto di rappresentazione come ne incontriamo innumerevoli altri nel quotidiano, e allo stesso tempo gli conferisce l’eccezionalità tipica dell’oggetto mediatizzato.

La urban exploration non ha luogo solo in segreto, ma ha come corollario una pratica rappresentativa del turismo del ventunesimo secolo e della sua morbosità come i tour organizzati per le rovine. Chi visita Pripyat o Detroit, per fare esempi celebri rispettivamente di incidente nucleare e deindustrializzazione, potrà imbarcarsi in viaggi organizzati per le vestigia del disastro di Chernobyl o del collasso post-industriale dell’ex capitale delle automobili, percorsi che differiscono dal Grand Tour dell’aristocrazia anglosassone perché non sono rivolti alla visita di monumenti ma semmai a quella di spazi domestici, di case come quelle che anche noi abitiamo, di uffici, parchi, ristoranti.

Per i teorici dell’estetica romantica e del concetto di sublime, da Immanuel Kant a Edmund Burke, il fascino delle rovine stava nel loro essere una delle manifestazioni della potenza degli elementi naturali sull’opera umana (per Georg Simmel, esemplificavano la vittoria della natura sullo spirito). Per lo spettatore di oggi è diverso: queste rovine hanno sì a che fare con l’intervento di agenti esterni, con catastrofi infinitamente più grandi e più vaste di noi, ma allo stesso tempo con disastri che sono in parte dipendenti da noi.

Tra il terremoto di Lisbona del 1755 che stimola le riflessioni estetiche degli illuministi (a cui Voltaire dedica un poema e che gli ispira il Candido) e dei romantici europei e il disastro di Chernobyl c’è una differenza cruciale: che una catastrofe nucleare non è più una vittoria della natura sullo spirito, per riprendere la distinzione di Georg Simmel, ma il fallimento di un tentativo di controllo sul mondo da parte della specie umana, il suo ritorno minaccioso e disturbante.

Alla pratica urbex e all’ossessione contemporanea per le rovine è legato strettamente il concetto di “ruin porn”, di pornografia delle rovine, coniato non a caso in riferimento a Detroit (dove il crollo dell’industria automobilistica americana ha portato a uno spopolamento e alla conseguente trasformazione di innumerevoli edifici industriali e privati in rovine) e a quanti visitano la città solo per il piacere morboso di documentarne la distruzione. Il concetto di ruin porn descrive l’uso delle rovine per finalità estetiche ignorando le circostanze della loro creazione e le vite di quanti le hanno abitate – una prassi che caratterizza gran parte della produzione fotografica urbex, con la sua tendenza a rappresentare gli spazi in rovina come astratti, slegati da circostanze sociali determinate.

“Le rovine infatti non sono solo un’ossessione della modernità, ma anche del presente. Viviamo in tempi che sono egualmente popolati da rovine rispetto al passato, e persino in maniera più pervasiva”.

Perché, in fondo, si abbandona una casa, per quale tipo di sommovimenti familiari, economici, sistemici? Cosa comporta la rovina di uno spazio come un centro commerciale per la comunità intorno? Questo tipo di riflessioni mancano nella fotografia urbex, in cui questi spazi sono ridotti a scenografie kitsch su cui proiettare riflessioni spesso banali sulla caducità delle cose.

Stewart scrive che “oltre a esprimere le contraddizioni dell’avidità e dell’ipocrisia, o le pressioni generate da un impulso di morte, le rappresentazioni di rovine sembrano suscitare un certo senso di padronanza, di libertà e persino di piacere. Dalla storia della caduta di Troia […], siamo attratti dalla vista di ciò che è distrutto, danneggiato e decaduto”. L’attrazione contemporanea per le rovine è legata però ad alcune delle peculiarità del nostro tempo. In un’epoca in cui il cambiamento climatico si fa sempre più pressante, in cui aumenta sempre più la percezione della minacciosità degli elementi naturali e degli eventi climatici estremi, torniamo alle rovine per provare un piacere catartico verso questa minaccia – torniamo, in altre parole, a qualcosa che ce lo ricorda e che ci permette di esperire il pericolo in dosi omeopatiche ed estetizzate. Non a caso le rovine sono lo sfondo prediletto della forma di racconto che più di tutte simboleggia questi primi decenni del ventunesimo secolo, ossia il racconto post-apocalittico. Da La strada a The Last of Us, da 28 giorni dopo a Io sono leggenda, siamo abituati a interagire con prodotti che rappresentano l’immediato futuro come una distesa di rovine, e che indulgono in maniera spettacolare e morbosa sulla rappresentazione di grandi metropoli (New York, Londra, Boston) ridotte a distese di palazzi svuotati dall’attività umana in cui si insinua una vegetazione lussureggiante.

Storicizzare il discorso sulle rovine, come fa Stewart, serve a capire la loro dimensione processuale, il modo in cui evolvono nel tempo; ma anche a comprendere cosa significano per noi oggi. Le rovine non sono semplici oggetti, meri sfondi per attività ricreative o parti del paesaggio. Al contrario, come sottolinea Stewart, le sollevano domande, richiedono risposte: “Essendo anomalie nel paesaggio del presente, le rovine costituiscono l’equivalente architettonico di quello che in sintassi si definisce anacoluto o non sequitur. Non seguono né precedono: richiedono l’aggiunta di ulteriore lettura, ulteriore sintassi”.

Questa lettura e questa sintassi non ce le offre solo Stewart in Un mondo di rovine, ma le rovine stesse che incontriamo ogni giorno: i palazzi abbandonati che mi circondano quando esco per le strade di Padova sono anomalie nel paesaggio urbano, non sequitur che aumentano e complicano la mia esperienza del mondo e quanto credo di conoscere su di esso.