Muovendosi tra attivismo e tensione estetica, la coreografa francese Maguy Marin ha segnato la storia del teatrodanza degli ultimi cinquant’anni. E ancora oggi le sue opere fanno discutere. Un reportage dal Reggio Parma Festival, che ha dedicato a lei l’edizione di quest’anno.

Quando nel 1981 andò in scena May B, ispirato all’universo teatrale di Samuel Beckett, in pochi sapevano chi fosse Maguy Marin. Le dieci figure fantasmatiche che si muovevano in sincrono, col volto imbiancato dal gesso, ora comiche ora tragiche, stregarono il pubblico e divennero – lo sono tutt’ora – una icona del teatro e della danza contemporanei.

La giovane coreografa francese aveva scritto a Beckett chiedendo il permesso di attingere al suo immaginario dolente e nichilista, ma anche carico di un tratto ironico ispirato al cinema muto amato dal Nobel irlandese, probabilmente senza la speranza di una risposta. E invece Beckett non solo approvò il progetto, ma invitò Marin a discuterne con lui.

Dopo oltre vent’anni e più di settecento repliche in tutto il mondo May B è oggi uno dei classici della danza più longevi, uno spettacolo inossidabile che, a guardarlo col senno di poi, conteneva già tutta l’attitudine alla critica sociale della sua autrice: il ritratto di un’umanità alla deriva che poi, nei decenni successivi, ha trovato il suo fatale inveramento.

Maguy Marin è stata definita una “pasionaria” della danza, ma è un’etichetta che finisce per schiacciare la sua figura su una generica attitudine all’attivismo. È vero, la coreografa francese ha lavorato nelle banlieue, ha innervato il suo lavoro di tematiche sociali, ha preso posizione in favore dei rifugiati e dei sans-papier. Ma queste posizioni politiche sono intrinsecamente connesse alla sua ricerca estetica, che insegue il modo più puntuale di convocare sulla scena le questioni urgenti del nostro tempo.

Quando arrivo a Parma per l’edizione 2023 del Reggio Parma Festival trovo l’agorà teatrale intenta a interrogarsi attorno a uno spettacolo particolarmente radicale di Maguy Marin, Deux Mille Vingt Trois (2023), una nuova produzione realizzata appositamente per il festival, che quest’anno ha deciso di dedicare all’artista francese pioniera della nouvelle danse una ricca e interessante retrospettiva dal titolo La passione dei possibili. In Deux Mille Vingt Trois la danza, o meglio la coreografia, è ridotta al grado zero e lascia spazio a un elenco di nomi, quelli delle persone più ricche e influenti al mondo, da Zuckerberg a Berlusconi. Non solo super ricchi, non semplicemente; piuttosto miliardari che attraverso la propria ricchezza sono stati in grado di orientare le politiche delle nazioni.

“Maguy Marin è una donna di settant’anni, bassa ma non minuta, dallo sguardo tagliente e il sorriso accogliente. La sua è una presenza forte, che riempie lo spazio ben più di quanto faccia il suo corpo”.

Un elenco impietoso che dura un’ora e mezza, che fa nomi e cognomi, che afferma e non allude. C’era chi si domandava cosa c’entrasse la danza con quello spettacolo e chi ne apprezzava la radicalità, ma una cosa è certa: il dibattito era oramai innescato e non riguardava soltanto il tema delle disuguaglianze economiche, ma anche le responsabilità dell’arte di fronte a un mondo che sembra sull’orlo del disgregamento.

Il Reggio Parma Festival è una manifestazione che mette in rete realtà differenti per storia e vocazione: il Teatro Regio di Parma e il Teatro Due, i Teatri di Reggio Emilia e i due comuni emiliani. Uno degli obiettivi principali del festival è quello di intercettare pubblici e progetti trasversali, debordare dagli spazi deputati, sia quelli fisici delle sale teatrali che quelli della cornice artistica delle stagioni.

È in questo senso che, ad esempio, lo scorso anno il Bestiario della Terra di Yuval Avital ha invaso Reggio e Parma con le sue sirene, salamandre, licantropi e spiriti boschivi, dilagando nello spazio pubblico tra performance e installazioni, per portare in scena un ripensamento della centralità dell’essere umano, grazie a un immaginario in cui gli animali non umani – immaginari e reali – si prendono il loro spazio, non più semplici emblemi delle paure e delle speranze umane, ma esseri che fanno parte di una nuova idea di ecosistema.

Ed è in questa direzione che trova spazio quest’anno una rassegna integralmente dedicata ad una artista come Maguy Marin, che svetta tra i nomi storici del teatrodanza fin dagli esordi di questa forma “totale” di lavoro scenico che abbatte gli steccati tra il teatro che racconta le storie e il teatro che racconta i corpi. Una manifestazione che ha compreso spettacoli, laboratori, incontri, due mostre e una nuova produzione.

“Dopo oltre vent’anni e più di settecento repliche in tutto il mondo ‘May B’ è oggi uno dei classici della danza più longevi, uno spettacolo inossidabile”.

Anche se lo spettacolo Nocturnes si svolgerà al Teatro Due, la prima tappa che faccio è al Teatro Regio. Per le strade della città, al posto delle luminarie natalizie, svettano le parole del Va’ Pensiero di Verdi – uno dei simboli della città – mentre dalla balconata esterna del teatro d’opera si prepara un piccolo rito: all’una in punto una cantante si affaccia dalla balaustra e esegue un’aria d’opera.

Un appuntamento che si rinnova ogni giorno, da un po’ di tempo in qua, come testimonia una piccola folla già radunata in attesa, ma che in questa data precisa – è il 25 novembre, giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne – acquista una sfumatura diversa. La cantante è vestita di rosso, come le scarpe esposte sulla scalinata del Regio, da tempo simbolo di questa giornata, e intona la Tosca, storia di violenza e sopruso.

Maguy Marin è una donna di settant’anni, bassa ma non minuta, dallo sguardo tagliente e il sorriso accogliente. La sua è una presenza forte, che riempie lo spazio ben più di quanto faccia il suo corpo. Quando la ascolto al Teatro Due, in un incontro che precede la rappresentazione di Nocturnes, ho subito l’impressione di una persona attraversata dal proprio ragionamento come da una trance. Sta spiegando il senso di un gesto così radicale come quello di edificare un muro con i nomi delle quattrocento famiglie più ricche del mondo, il fulcro dello spettacolo Deux Mille Vingt Trois, che tanto ha fatto discutere.

L’immagine del muro l’ha mutuata da un celebre spettacolo “italiano” di Pina Bausch, Palermo Palermo. È evidente che le obiezioni sollevate sul suo lavoro, su una politicizzazione che secondo alcuni andrebbe a discapito della forma coreografica, è per lei un problema mal posto. “Al pubblico ci penso, io faccio i miei lavori per il pubblico. Ma non faccio i miei lavori cercando di compiacere chi viene a vederli”, spiega con molta semplicità. La partenza sta sempre nell’urgenza: e oggi ciò che è urgente è denunciare le disparità economiche, sociali, i rapporti di forza dominati dalla violenza delle guerre e dell’economia.

Figlia di immigrati spagnoli che hanno ripiegato a Tolosa per sfuggire alla dittatura di Francisco Franco, Maguy Marin non scopre certo oggi i segni, fisici o invisibili, che la politica può imprimere sui corpi. “Potrei lavorare su Schubert, che adoro, avrei anche meno problemi”, dice. “Ma è più importante parlare di queste cose”.

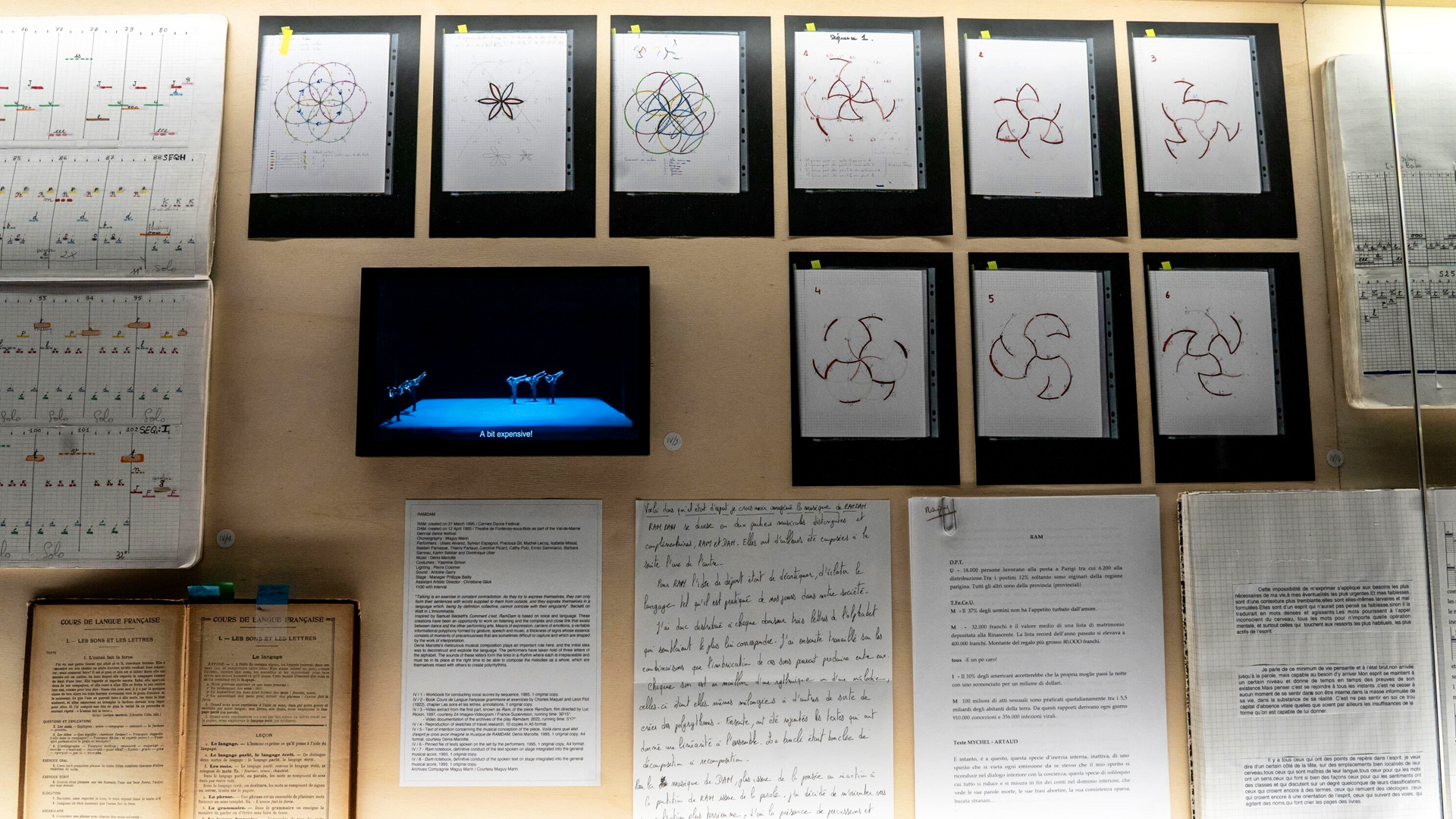

Non si tratta, tuttavia, di una sostituzione. Non è l’urgenza politica a prendere la scena a discapito della ricerca artistica, ma il contrario: è la ricerca del linguaggio più adatto che porta a una scarnificazione del segno, della coreografia, in favore dell’oggetto della ricerca stessa. Un modello di lavoro che ha accompagnato Marin per anni, che si può esplorare in quella che è forse la vera sorpresa di questa monografia dedicata alla coreografa francese, una mostra curata da Paul Pedibidau e intitolata Le travail à l’épreuve. Foto, appunti, video frammenti e materiali inediti sono raccolti nelle teche di tavoli espositivi, offerti per la prima volta allo sguardo del pubblico, e testimoniano un lavoro meticoloso che ha a che fare soprattutto con la matematica, la scansione ritmica, il tentativo implacabile di scolpire il tempo e piegarlo alle esigenze di una creazione formale (ma non formalista).

“Un elenco impietoso che dura un’ora e mezza, che fa nomi e cognomi, che afferma e non allude. C’era chi si domandava cosa c’entrasse la danza con quello spettacolo e chi ne apprezzava la radicalità”.

Le scansioni dello spettacolo Soliloque si snodano lungo un sorta di pentagramma che fa sembrare la partitura uno spartito medievale. Dello spettacolo Ha! Ha! – un lavoro che trasforma un riso continuo in un suono sinistro nel momento in cui, tra le risate, si comincia a parlare con disinvoltura di orrori come la Shoah – sono esposte altrettanti schemi di movimento che rimandano a una scansione rigorosa. Fanno pensare, non è un caso, alle partiture geometriche proprio dell’ultimo Beckett, quello di Quad e Trio degli spiriti, quando il drammaturgo irlandese, nell’immaginare delle pièce per un mezzo popolare come la televisione, arrivò a espellere del tutto la parola ed affidarsi alla coreografia.

Ritmo, parola e politica sono i tre assi su cui è costruita la mostra. Da qui si evince la centralità della riflessione sul potere che innerva quasi per intero l’opera della coreografa. Nell’osservare questi materiali composti minuziosamente, con una grafia ordinata e una scansione dei tempi e delle scene che fanno pensare a degli oggetti d’arte più a che degli appunti di lavoro, ci si rende conto quanto questi tre elementi siano, per Maguy Marin, fortemente intrecciati.

Nocturnes è fatto di brevi scene, a volte brevissime, che si susseguono in un andamento incalzante e affiorano dal buio come lampi nell’oscurità, come visioni di sogno: due ragazze si truccano parlando in greco, una coppia si scambia pareri sui souvenir presi in Italia e sulla qualità dell’olio comprato, un uomo suona con la chitarra una canzone in tedesco, ancora due ragazze che commentano in inglese i vestiti comprati a Parigi, forse in un mercatino, tirandoli uno ad uno fuori dalla borsa, una voce femminile intona La llorona. Scene di vita qualunque, che potrebbero sembrare un inno alla quotidianità se non virassero, a volte in modo appena percettibile, verso atmosfere più inquiete. Lo fanno in modo sottile, come appunto sanno fare i sogni, tenendo assieme frammenti che ci sembrano familiari e altri che ci appaiono stranianti. E il rumore che conclude ogni raggruppamento di scene, come di radio mal sintonizzata, un rumore che indirizza istintivamente lo sguardo verso i due giradischi ai lati della scena, che girano senza sosta e apparentemente senza senso, non fa che aumentare questa sensazione di straniamento.

Nocturnes oscilla nella geografia delle lingue europee e un po’ anche nel tempo, tra l’oggi e il Novecento, attraverso semplici codici di abbigliamento, frammenti di discorso, canzoni che aprono squarci nella memoria. Ma se queste scene fulminee sono un omaggio alla semplicità della vita, è pur vero che affiorano dall’oscurità e lì fanno ritorno, a un oscuro incombente che rischia di divorare ogni cosa. Le scritte sulla lavagna sullo sfondo, dove i performer scrivono “Io sono Grecia” e “Io sono Tunisia” (non io sono greca e io sono tunisino) stanno lì a ricordarci che questi squarci di esistenze si muovono nel perimetro fragile di un’Europa scossa dagli appetiti economici e cieca di fronte alle tragedie legate alle migrazioni che si verificano lungo i suoi confini.

“‘Nocturnes’ oscilla nella geografia delle lingue europee e un po’ anche nel tempo, tra l’oggi e il Novecento, attraverso semplici codici di abbigliamento, frammenti di discorso, canzoni che aprono squarci nella memoria”.

Anche se in Nocturnes i segni del crollo non sono visibili come sui volti di gesso di May B, anche qui la critica al presente si fa strada tra mille piccole crepe, mai didascalica, sempre da interpretare. E soprattutto incalza con una scansione ferrea, che fa emergere un’idea di rigore profondo che tiene assieme coreografia e visione del mondo. “Io sono per i vincoli, penso che si veda anche da quello che faccio sul palcoscenico. E allo stesso modo vorrei che certe cose nella società non accadessero, che ci fossero dei vincoli a impedirlo”.

Una prospettiva forse pessimista, lo ammette la stessa coreografa, che però conclude la sua riflessione pubblica con una massima gramsciana: “Occorre organizzare il pessimismo. Tutto va male, ma questo non vuol dire che non si possa fare nulla. Vuol dire piuttosto che occorre spingere affinché le cose migliorino”.