Tenutosi nel 1977 attorno allo stabilimento Alfasud, il Carnevale Popolare di Pomigliano d’Arco fu un’esperienza politica e culturale radicale, che permise a operai e disoccupati di denunciare lo sfruttamento industriale e tutte le inadeguatezze del mito del lavoro.

In un anno, il 1977, in cui l’Italia attraversava una delle stagioni più turbolente del suo dopoguerra, per le galassie politiche di sinistra era un momento di vitalità e lacerazioni mai viste dai tempi del fascismo. Era l’epoca d’oro della cosiddetta Autonomia operaia, dove le rivendicazioni dei lavoratori erano gridate al di fuori dei luoghi tradizionali di mediazione, incluso il Partito Comunista Italiano. Gruppi extraparlamentari composti da studenti, operai e disoccupati contestavano le politiche di austerità imposte dal governo democristiano e da quelli che erano ritenuti i suoi grandi complici: le confederazioni sindacali nazionali e i comunisti di vecchia generazione. Il partito fondato da Antonio Gramsci era visto da molti giovani impegnati come un oppressore di stampo autoritario e ipocrita, connivente con uno Stato che reagiva alla crisi militarizzando sempre più la società. Nelle sale cinematografiche stava per uscire Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli con Alberto Sordi, in cui un padre di famiglia gretto e servile si trasformava in torturatore per farsi giustizia della morte del figlio. Al Sud Italia, la crisi delle istituzioni tradizionali si traduceva in un dilagare di ricatti mafiosi all’interno della pervasiva economia “in nero”, ma anche in una produzione artistica di sensazionale irriverenza.

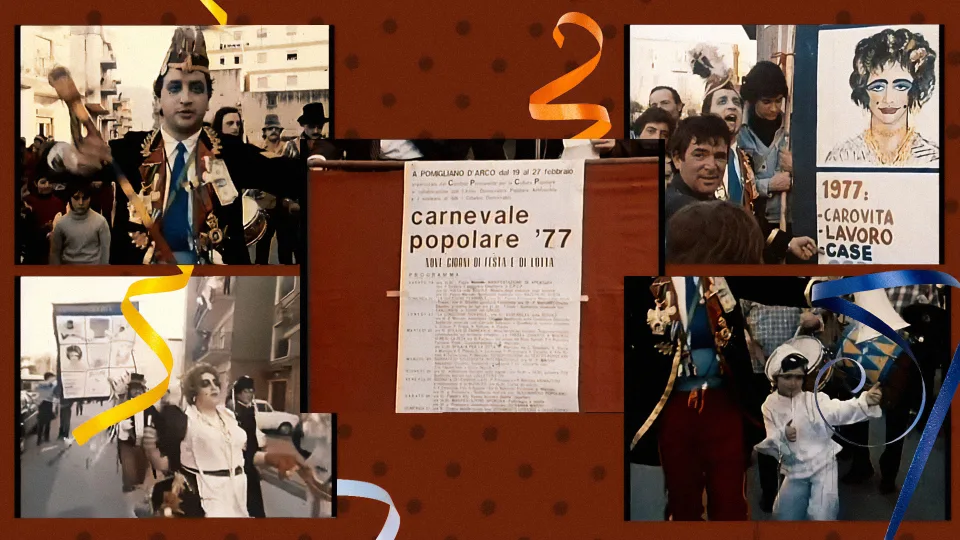

In uno scenario di fermento, nel quale l’Italia stava per imboccare un tunnel antidemocratico sempre più grave, prese forma il Carnevale Anarchico di Pomigliano d’Arco. A fondarlo, per scuotere la politica clientelare e sonnolenta di questa cittadina a nord di Napoli, fu un gruppo di proletari, lavoratori metalmeccanici e disoccupati, riuniti nel cosiddetto “comitato centrale per il Carnevale”. Tra i loro punti di riferimento c’erano la tradizione medievale del contado locale ma anche filosofi dell’Autonomia come Oreste Scalzone e Toni Negri, e il Living Theatre newyochese di Judith Malina e Julian Beck, un gruppo anarchico protagonista di grandi battaglie pacifiste come quella contro l’intervento americano in Vietnam, lasciando un segno profondo, tra gli altri, sul critico Goffredo Fofi (“Se Julian Beck dal palco avesse detto vieni e seguimi, io l’avrei seguito”, diceva nel memoir-intervista La vocazione minoritaria). Il febbraio del ‘77 vide il battesimo della sfilata pomiglianese, e qualcuno pensò bene di registrarla.

Le voci raccolte in quei giorni – filmate, trascritte, cantate – sono rintracciabili oggi su YouTube attraverso le inchieste del gruppo Cronaca del GR2. “Perché proprio qui?”, chiede un giornalista a un ragazzo del Comitato. “Noi pigliamo le vecchie tradizioni per parlare dei problemi attuali… la cultura dei proletari e la gestiamo noi, non gli intellettuali”.

Ma come mai proprio Pomigliano? Il piccolo centro agricolo campano, a lungo depresso, era stato trasformato radicalmente nel 1966 dall’idea di costruirvi una grande fabbrica automobilistica per produrre l’Alfasud, una berlina pensata dal gruppo Alfa Romeo per il nuovo ceto medio italiano. Il progetto, affidato al designer Giugiaro e all’ingegnere austriaco Rudolf Hruska, venne pompato da uno Stato allora ancora keynesiano e vide la luce nel 1972. La strategia comportò che i lavoratori della terra dovettero riconvertire le loro eredità, mandando i figli maschi in catena di montaggio, e le donne, in attesa di trovare una collocazione in fabbrica, approfittassero dell’indotto con la misera catena della manifattura a domicilio. Il benessere, con paghe da fame e un vero sistema di tangenti per le assunzioni, tardò ad arrivare. E sebbene col tempo sorse attorno all’Alfasud una piccola borghesia operaia, che poté permettersi case decenti, aumentò con essa la consapevolezza di quanto difficile fosse il salto di status, e quali umiliazioni comportasse.

Gli animatori-chiave di quel carnevale si chiamavano “E Zezi – Gruppo Operaio”: un collettivo pomiglianese che mescolava teoria comunista, musica popolare e poesia avanguardista. Il suo nome derivava dalla maschera napoletana di Zeza, che nella Commedia dell’Arte è Lucrezia, moglie di Pulcinella, inizialmente ingenua e civettuola e più avanti trasformata in un personaggio furbo, manipolatore e malizioso. Nel dialetto napoletano, l’appellativo “zeza” (o “zezo” per un uomo), oggi in disuso, era usato per indicare persone ruffiane e opportuniste.

Diventando uno dei simboli della manifestazione, gli Zezi cantavano di alienazione, solitudine, avidità, in un linguaggio diretto e senza sconti, lontano dalla Napoli-cartolina di Mario Merola e più vicini al Massimo Troisi in calzamaglia nera che alla fine dei Settanta si stava facendo largo nella trasmissione Non stop. In un servizio girato durante il primo Carnevale popolare, uno di loro – erano più di una dozzina – spiegava il significato di Tamurriata dell’Alfasud, una delle ballate più rappresentative del gruppo musicale, nonché delle atmosfere di quella Pomigliano:

“La gente che stava in campagna, lavorava all’aria aperta. È venuta all’Alfasud e ha detto: voglio andare a lavorare all’Alfasud. Però un problema è che per andare a lavorare ha dovuto pagare… 700.000 lire per venire a lavorare. Poi, arrivata dentro, è rimasta delusa, ha visto le catene di montaggio, roba che non aveva mai visto. Lo sfruttamento. Ha visto cos’era il lavoro pesante”.

Un altro pezzo del repertorio degli Zezi, ’A Flobert, raccontava dell’esplosione, pochi anni prima, di una fabbrica di fuochi d’artificio della zona, nella quale morirono 13 operai. In altre canzoni venivano presi di mira il governo Androtti e la Dc locale, e il loro castigo evocato in modi immaginativi e crudeli.

Uno dei fondatori del collettivo, Pasquale Terracciano, durante il Carnevale scendeva dal palco e riprendeva la figura settecentesca del Pazzariello, il banditore del popolo che gira per i vicoli addobbato come un grottesco generale e, impugnando del vino o dei pacchi di pasta, annuncia l’apertura di nuove botteghe, accompagnato da una piccola orchestra strampalata e stracciona. Al suo fianco c’era spesso Marcello Colasurdo: voce struggente, custode dei rituali, interprete delle tammurriate e delle fiabe cantate, protagonista di svariate azioni teatrali. Il suo volto truccato di cerone bianco sembrava uscire dal catalogo onirico di Federico Fellini. Ma Colasurdo fu anche figura cinematografica, come attore nei documentari di Salvatore Piscicelli, regista pomiglianese che avrebbe poi firmato film profondamente radicati nel realismo fassbinderiano come Immacolata e Concetta e Le occasioni di Rosa.

In quegli anni, la celebrità degli Zezi andò oltre i confini campani, in un periodo in cui la musica folclorica in Europa era alta nelle classifiche e permetteva carriere importanti: parteciparono così per qualche anno a tournée in tutta Italia e anche all’estero, come al Festival di Rennes nel 1978, spesso in combine con gruppi analoghi tipo Il Canzoniere del Lazio. Daniele Sepe, sassofonista, turnista instancabile, presenza fissa nelle sale di registrazione napoletane e oggi anche polemista assiduo su Facebook, all’epoca appena 15enne e già flauto del gruppo, avrebbe raccontato con ironia quelle trasferte internazionali: “Era la prima volta che salivamo su un aereo: alcuni di noi scambiarono le salviette umidificate per zucchero in bustine”. Le loro esibizioni erano un atto di resistenza e bellezza, espressione di una cultura che non si lasciava addomesticare dalla disciplina di fabbrica e di partito.

Il Carnevale Popolare pomiglianese sposò così un programma che sarebbe rimasto pressoché identico per oltre quarant’anni, depositario e catalizzatore delle arcaiche forme di festa. Si iniziava dalla rappresentazione degli “Antichi Mestieri” – dove anche i bambini venivano coinvolti nel ricordo dei lavori che esistevano prima dell’industrializzazione – e si proseguiva con “I Dodici Mesi” – dove alcuni metalmeccanici venivano messi a cavallo di asini, vestiti con costumi che rappresentavano i vari mesi dell’anno – e “La Canzone di Zeza”, rito propiziatorio e antipadronale. Infine c’era “O Chianto a Muorto” (il pianto a morto), dove il defunto era Pulcinella, strozzato con una polpetta perché non abituato ad abbuffarsi, compianto con parole oscene da uomini en travesti.

Sulla carta, l’intento del progetto Alfasud era fermare l’emigrazione di massa verso il Nord, ma negli schemi della politica democristiana c’era anche l’idea di creare una grossa rete di favori e debiti, che avrebbe stabilito legami di tipo baronale, tenendo lontani i comunisti dal potere. Le affiliazioni marxiste non erano tollerate: chi simpatizzava per partiti ancora più a sinistra del Pci, oppure stava con le lotte sindacali di base, finiva in liste nere. Fu un mondo che si dissolse insieme alla Prima repubblica e alla Democrazia cristiana, ricomponendosi attorno a post-comunisti, depolicizzati, intrallazzoni, burocrati dei fondi europei, ex-anarchici diventati padri o nonni con un impiego al Comune di Pomigliano o in qualche piccola società partecipata, o vivendo di progetti di “inclusione” più o meno solidi.

Nel servizio del GR2 sul Carnevale del ‘77 una delle scene più intense è quella di un ex operaio di mezza età, un tempo contadino, rimasto a casa dopo un grave infortunio, che insieme alla moglie casalinga si confrontava col figlio disoccupato, che rifiutava di elemosinare lavoro ai potenti locali in cambio della promessa di stare “dietro le quinte”, vale a dire rinunciare alla lotta organizzata. Così spiegava quest’ultimo: “Siamo costretti a mendicare lavoro. I diplomati si iscrivono come operai generici, perché i posti da impiegato sono tutti bloccati dal clientelismo. Le assunzioni non avvengono tramite collocamento, ma per chiamate dirette. È mafia pura”. Poi aggiungeva, con amarezza: “Vengo da una famiglia sfortunata. Mio padre fu licenziato quando avevo sette anni. Per aiutare in casa, iniziai a fare il calzolaio e poi il carrozziere. Oggi lotto per un diritto: non voglio dover supplicare per lavorare. Il lavoro ci spetta”.

Molte donne pomiglianesi, quando non impegnate come casalinghe o ancora disoccupate, iniziarono a lavorare da casa per conto di piccoli brand di moda, con i polmoni devastati da agenti chimici e le mani deformate come quelle dei personaggi di Van Gogh o Daumier. Il contributo femminile alla documentazione di quell’epoca fu in ogni caso fortissimo, e mise in luce la doppia oppressione del patriarcato e della precarietà. Spiegava una di loro ai microfoni di un reporter del solito gruppo Cronaca:

“L’Alfasud ci ha portato, dicono, il polo di sviluppo. Si deve vedere che razza di polo di sviluppo è questo. Questo è un polo di sviluppo per gli uomini, cioè ci ha portato il polo di sottosviluppo per le donne. E quindi le donne, che prima semmai lavoravano nella terra e facevano le braccianti, dopo sono andate a fare il lavorante a domicilio, per cui la loro situazione, anziché migliorare, è addirittura peggiorata.

Una madre raccontava con orgoglio: “Mia figlia Annuccia ha capito che l’emarginazione femminile deve finire. Ha iniziato a lottare, ad aggregare. Le donne non vogliono più essere palla al piede della società”.

Un’altra aggiungeva: “In casa ci alziamo alle cinque, lavoriamo fino a mezzanotte, tra colla, luce, cotone, cucito. E poi? La bolletta aumenta, i vestiti costano il doppio. Non è giusto. Vogliamo andare in fabbrica, vogliamo pari dignità”.

Quel Carnevale fu allora, innanzitutto, dei “provinciali”, dei segmenti periferici della società che erano stati stravolti e in parte illusi dal processo di innovazione, e poi un modo per mettere in scena una gioventù stretta tra genitori austeri, sfruttamento e clientelismo. Il grottesco adottato dai lavoratori di Pomigliano non serviva a celare la miseria, ma a metterla in mostra. Era un modo per denunciare l’orrore della modernità industriale e della retorica operaia. Era un rifiuto radicale del mito del lavoro come strumento di emancipazione. In una società dove il Pci ancora cercava di incanalare le lotte operaie nella politica parlamentare, il Carnevale Popolare mostrò la distanza ormai incolmabile tra base e vertice.

All’Alfasud gli scioperi furono frequenti fin dall’inizio: tra il 1972 e il 1975, i giorni di lavoro persi per sciopero a Pomigliano superarono quelli dell’intera provincia di Napoli. Nei piani dell’azienda, il sito doveva arrivare, a regime, a produrre 572 auto al giorno, con 15.000 dipendenti, attingendo manodopera da aree industriali in crisi e dai disoccupati della regione. Queste cifre non furono mai raggiunte e già dalle prime fasi emersero gravi problemi tecnici e organizzativi. Gli scontri tra lavoratori e management sfociarono in una lunga stagione di microconflittualità, con livelli di assenteismo fino al 35 per cento. Un colpo pesante fu la crisi petrolifera del 1974, che impose a tutto il settore una drastica ristrutturazione. Finmeccanica cedette l’Alfa Romeo alla Fiat, segnando la fine dell’Alfasud come progetto-simbolo.

Rispetto a un’ortodossia marxista che tendeva ancora a idealizzare e romanticizzare la cultura operaia, il Carnevale del Popolo proponeva il gesto di sputare nel piatto dove si mangia, mettendo in scena tutte le inadeguatezze del mito del lavoro. Come poteva la catena di montaggio – nella cattedrale della disciplina e della disumanizzazione – essere il luogo da cui partire per una rivoluzione autenticamente socialista? Come poteva l’emancipazione nascere dalla logica razionale borghese? Erano domande che arrivavano nella coda lunga di un miracolo economico già in fase di chiusura.

Neanche il tempo di cogliere i frutti di quel boom, e Pomigliano si rese conto che l’età dell’oro in Occidente era già finita, con una classe dirigente che reagiva a quella fine senza lasciare spazio alla cavalleria. Tra il 1969 e il 1988, le forze dell’ordine italiane uccisero, tra manifestanti e brigatisti, oltre 400 persone: un numero quattro volte superiore a quello delle vittime delle Brigate Rosse. Nel 1980, la marcia dei circa 40.000 impiegati che durante uno sciopero alla Fiat ruppero i picchetti confermò il tramonto dell’epoca operaia militante. L’Italia entrava in una fase di “trionfo del privato”, come il titolo di un saggio Laterza di quell’anno. Il Carnevale di Pomigliano sarebbe comunque tornato, con le stesse immagini, ben oltre il nuovo Millennio, pur con un programma via via meno esuberante, con i vecchi protagonisti ormai in pensione o defunti, e avendo come convitato il più morto dei morti del Novecento: la socialdemocrazia.