E c’è bisogno che lo si racconti, aggirando gli stereotipi e le domande di troppo.

Quando ho raccontato ad amici e colleghi che stavo scrivendo un libro sulla singolitudine femminile si è innescato un meccanismo virtuoso: chiunque inciampasse in articoli che parlavano di single me li mandava prontamente su Whatsapp. Li ho letti tutti, ma non ne ho usato quasi nessuno per la mia indagine. Per il seguente motivo: nella maggior parte dei casi sembravano scritti con l’intento di risolvere quello che Andrea Camilleri, siciliano come me, avrebbe definito un busillisi, ovvero: sta meglio chi è sentimentalmente da solo o chi vive in coppia? Domanda che non può che provocare risposte confuse, quando non contraddittorie. Per esempio: qualche mese fa il sito italiano di «Focus» riportava i risultati di una ricerca pubblicata sulla rivista «Alzheimer’s & Dementia» secondo la quale le persone singole hanno meno probabilità, rispetto a quelle sposate, di incorrere nel decadimento cognitivo – e questo grazie al loro stile di vita più attivo e meno routinario. Alla fine dell’articolo lo stesso autore metteva in risalto come, qualche anno prima, un’altra ricerca, uscita sul «Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry», fosse giunta a conclusioni diametralmente opposte: le persone in coppia sarebbero più protette (dai medesimi disturbi) perché conducono – guarda un po’ – una vita socialmente più attiva.

Un altro ambito sul quale ci si avventura spesso alla ricerca di risposte improbabili è quello della longevità: compaiono abbastanza spesso ricerche secondo le quali le persone sposate vivono più a lungo. Poi a scombinare la teoria arriva prontamente qualche simpatica quasi-centenaria, pronta a giurare di aver raggiunto la sua veneranda età grazie all’assenza di un marito.

Ma il terreno sul quale l’esercizio comparativo diventa quasi ossessivo – e basta una rapida ricerca su Google per verificarlo – è quello della felicità. Non so se la ragione sia l’incessante e diffuso desiderio di individuare la via più funzionale e rapida per quella che la Dichiarazione di Indipendenza degli Usa chiama the pursuit of happiness. O se, com’è più probabile, non si riesca proprio a farsi persuasi (per dirla sempre con Camilleri) che una persona senza vincoli – né partner né figli – possa vivere gioiosamente. Soprattutto se di genere femminile.

Se gli esperti di singles studies prendono in considerazione nelle loro ricerche sia uomini sia donne, che siano divorziati, separati o vedovi, con o senza figli, purché non abbiano una relazione sentimentale stabile, io ho preferito restringere il campo alle donne singole e senza figli. Ne ho intervistate una trentina, dal nord al sud dell’Italia. La scelta è stata guidata (anche) dalla sensazione che il giudizio sociale sia più affilato nei loro confronti. In effetti mentre scrivevo ho ricevuto molti commenti di questo tenore: “Be’, certo, le donne senza marito o fidanzato sono considerate delle poverette, gli uomini dei fighi”. Se torniamo agli articoli che generosamente amici e colleghi mi hanno inoltrato nel corso dei mesi, però, pare che questo luogo comune possa essere smentito. La rivista Social Psychological and Personality Science, per esempio, riporta che le singole sono più felici dei “colleghi” maschi e uno dei motivi risiede nel fatto che sono capaci di costruirsi reti di sostegno emotivo alternativo, mentre gli uomini tendono a far dipendere il proprio benessere dalla vita a due. Una ricerca del 2022 condotta negli Usa dal Pew Research Center giungeva a conclusioni simili sul grado di soddisfazione: solo il 34 per cento delle donne singole cerca una relazione romantica, contro il 54 per cento degli uomini.

Ma sebbene interessanti, nemmeno le ricerche sulle differenze di genere sono finite nel mio libro. Perché non volevo muovermi sul terreno dei paragoni, né stabilire gerarchie di benessere. Il mio intento era quello suggerito dal titolo che ho scelto, ovvero Smettetela di dirci che non siamo felici: promuovere la consapevolezza che una donna senza vincoli può essere serena e appagata. Punto. Esattamente come può esserlo una che fa scelte esistenziali diverse.

Che poi: è davvero realistico pensare che esista una sola strada, quella della coppia, che vada bene per tutte e tutti? I numeri, tra l’altro, raccontano una storia diversa. In Italia i matrimoni diminuiscono ogni anno, mentre sono aumentate le convivenze (passate da 440mila nel biennio 2000-2001 a 1,7 milioni nel biennio 2023-3024): in pratica si sceglie sì la vita a due, ma senza vincoli legali. I dati più rilevanti, però, che spiegano la proliferazione in mezzo mondo di testi accademici e divulgativi sulla singolitudine sono questi: nell’Unione Europea il 37% delle famiglie è unipersonale. Le Nazioni Unite prevedono che entro il 2050 si arriverà globalmente al 35%. In Italia siamo già al 36% (il 28,2% delle famiglie è invece costituito da coppie con figli e il 19,4 da coppie senza figli). Ci sono, dunque, 9,5 milioni di italiani che vivono da soli, di cui 4 milioni non sono mai stati sposati, mentre gli altri sono separati/divorziati o vedovi. Secondo l’Istat si salirà a 11 milioni nel 2043. Naturalmente gli istituti di statistica indagano la condizione abitativa e anagrafica dei cittadini, non quella sentimentale. Ma a questo proposito gli studiosi di singles studies sembrano essere unanimi: il numero di persone che vivono da sole non coinciderà al millimetro con quello di chi non ha un partner, ma indica una tendenza molto precisa. Ovvero: le persone sentimentalmente libere sono sempre più numerose.

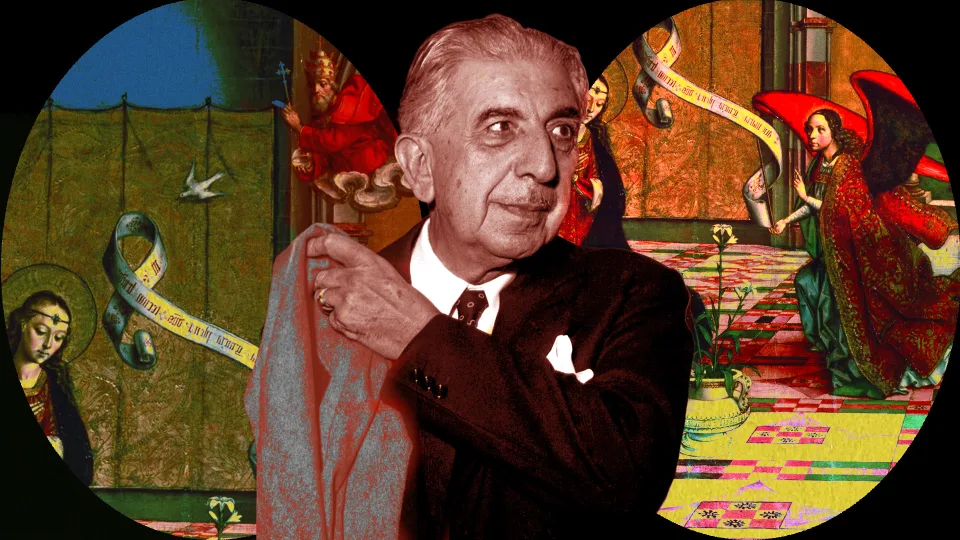

A questo aumento però non è ancora corrisposto un cambio di sguardo. La psicologa sociale statunitense Bella De Paulo, guru assoluta dei singles studies, ha coniato il termine singlism per dare un nome alle discriminazioni più o meno sottili a cui va incontro chi non ha una relazione stabile. Tra le altre, specifica De Paulo, il vedere sminuiti i propri talenti e le proprie scelte: se anche si hanno molti amici, un lavoro soddisfacente e un gran numero di interessi, ad assumere principale rilevanza, nella definizione dell’identità sociale, è il fatto di non avere un/a compagno/a di vita. Il resto passa in secondo piano. Viceversa chi è in coppia gode di quelli che Alessia (Leo) Acquistapace in Tenetevi il matrimonio e dateci la dote (Mimesis) chiama “micro-privilegi sociali”, per esempio: l’estensione automatica degli inviti al partner “come forma di riconoscimento del desiderio della coppia di spendere del tempo insieme”; la maggiore tolleranza rispetto a una mancanza nel caso in cui sia dovuta alla necessità di occuparsi del partner – ma se invece ci si è dovuti occupare di un amico/a le cose cambiano; il sostegno economico dato dalle famiglie ai figli che si sposano (e magari non agli altri) e via dicendo. Alla lista il sociologo israeliano Elyakim Kislev in Happy Singlehood aggiunge la tendenza dei datori di lavoro a chiedere più spesso alle persone singole di fare straordinari o trasferte dando per scontato che non abbiano di meglio da fare, nonché a far ruotare il calendario delle loro ferie intorno a quello dei colleghi sposati e/o con figli.

“In Italia i matrimoni diminuiscono ogni anno, mentre sono aumentate le convivenze (passate da 440mila nel biennio 2000-2001 a 1,7 milioni nel biennio 2023-3024): in pratica si sceglie sì la vita a due, ma senza vincoli legali”.

Tutte le donne che ho intervistato (tra i 30 e i 69 anni) mi hanno riferito di aver dovuto rispondere più volte, magari anche in pubblico, a domande sul proprio status sentimentale. Perché è ritenuto inusuale, deviante dalla norma, specialmente se vissuto senza l’ossessione della ricerca ma con serenità. In una società basata su quella che De Paulo chiama matrimania, ma io preferisco chiamare couplemania, le donne senza vincoli sono guardate, se non con diffidenza, con curiosità. A nessuna donna sposata o fidanzata viene chiesto perché lo è. Anche questo si può considerare singlism.

In molti Paesi la singolitudine è oggetto di interesse già da diversi anni, tra saggi, memoir e podcast. Gli autori specificano sempre che non è loro intenzione demonizzare la coppia. Vale anche per me, naturalmente. E, almeno nel mio caso, l’intento non è nemmeno promuovere una sorta di inutile single pride, quanto contribuire a una narrazione della singolitudine che esca dal perimetro ristretto dell’abusata triade solitudine-tristezza-ricerca dell’anima gemella e accolga le esperienze delle tante donne che vivono serenamente anche senza una relazione fissa. Ma che sono intrappolate in vecchi stereotipi.

La questione demografica, tra l’altro, suggerisce l’urgenza di un cambio di prospettiva. In gioco non c’è solo il diritto di vedere riconosciuta come socialmente accettabile la propria postura esistenziale, ma anche quello di poter condurre una vita dignitosa. Vivere da soli, infatti, costa di più. Secondo i dati Moneyfarm che mi ha fornito Angelica Migliorisi, una collega de «Il Sole24 ore» alla quale ho chiesto aiuto per questo aspetto della mia indagine, chi è singolo spende in media 564 euro in più al mese rispetto a chi è in coppia. Una delle voci di spesa maggiori riguarda il cibo: le monoporzioni, si sa, scarseggiano e hanno costi molto superiori. Spesso, dunque, si finisce per comprare una confezione “normale” con due possibili esiti: o si mangia per tre giorni di fila la stessa cosa, oppure una parte del cibo viene gettato via. E ancora: le case in affitto di piccola metratura a prezzi accessibili sono poche, specialmente nelle grandi città. Se si desidera acquistare un appartamento, poi, le banche sono restie a concedere un mutuo a fronte di un unico stipendio, anche in presenza di un buon contratto di lavoro. Questi sono aspetti che molte associazioni di single, dal Belgio, all’Olanda, alla Svizzera, all’Australia, stanno affrontando. Ma come mi ha spiegato Angelica Migliorisi, il punto non è “spingere per interventi a favore delle persone sole, ma per politiche pubbliche neutrali, con regole che si applicano a prescindere dal numero di componenti di una famiglia. La società è cambiata e c’è un ritardo normativo da colmare”.

I tempi saranno lunghi, specialmente con il vento conservatore e ostinatamente pro-famiglia che spira di questi tempi. Voglio però essere ottimista almeno sulla possibilità che si diffonda uno sguardo più accogliente e privo di pregiudizi verso ogni scelta esistenziale e relazionale, inclusa quella delle e dei singoli.

Perché la strada per la felicità non potrà mai essere uguale per ogni essere umano.