Gli orizzonti marchigiani si trovano in un limbo fra verità e suggestione. E al loro cospetto, residenti e turisti sono indecisi su cosa stiano osservando, se la realtà effettiva o quella modificata dai versi di Leopardi – la cui influenza sul paesaggio di Recanati è impossibile da quantificare.

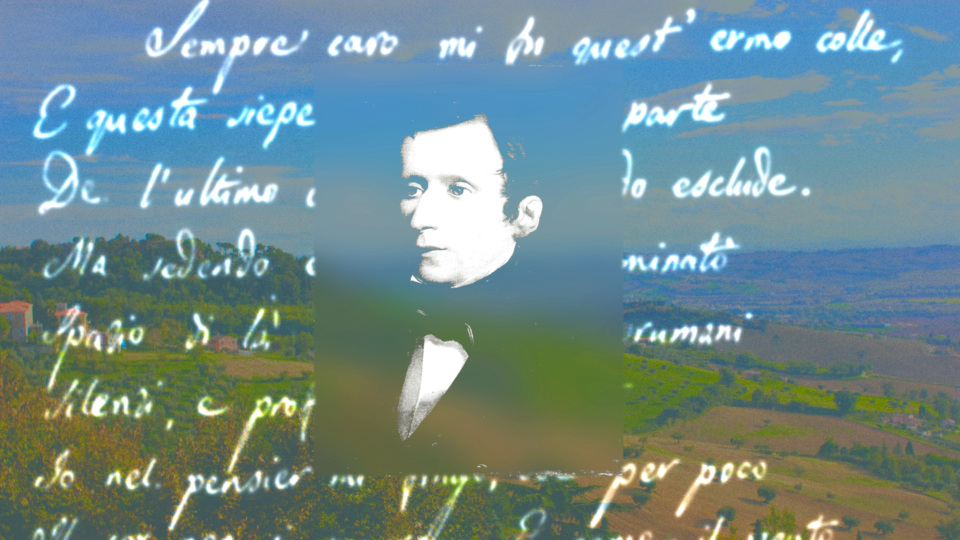

Ogni giorno, da sempre, mi affaccio sullo stesso paesaggio su cui si affacciava Giacomo Leopardi. Un paesaggio che nella poesia leopardiana è, allo stesso tempo e come in ogni grande pagina letteraria, reale, memoriale e simbolico, e, vuoi per sua natura, vuoi per l’ascendente del poeta, tale risulta anche a chi vive a Recanati e, forse, a chi la visita. A partire dal colle che oggi chiamiamo dell’Infinito, ossia il monte Tabor, su cui si eleva il palazzo dei Leopardi e dove si apre quello che un tempo era il loro parco, parte estrema e boscosa della collina sulla quale si distende Recanati. Un luogo panoramico, dal quale la vista si dispiega sulla valle ampia del fiume Potenza, sulla distesa delle colline coltivate, sulla fascia cerulea del mare che si apre verso est, sul massiccio dei Monti Sibillini, i “monti azzurri” della poesia Le ricordanze, verso ovest. Uno scenario che la luce trasforma incessantemente al variare delle stagioni e delle ore e in certe giornate limpide, quando le colline sono molto verdi o variegate dall’autunno, o quando le montagne sono innevate, toglie il fiato. Per Giuseppe Ungaretti, più volte ospite di casa Leopardi, è stata la contrapposizione tra gli spazi angusti del centro storico del paese e la vista aperta di cui si gode uscendo fuori le sue mura medievali ad aver generato in Leopardi il rapporto poetico di finito/infinito. Eppure, proprio la vista così aperta pare aver suscitato in lui il senso della finitudine del mondo.

La poesia L’infinito è infatti anche una poesia sull’insufficienza del paesaggio. In quel luogo dall’orizzonte molto vasto, una siepe che gli copre la vista accende in Leopardi il processo immaginativo; ma quella siepe non rappresenta che un limite provvisorio – e tante sono le siepi e i pini e i cipressi che ancora oggi ostacolano lo sguardo -, mentre quella che Leopardi vive è un’esperienza assoluta di superamento della realtà fisica nella esplorazione del sublime della mente. Uno stato di elevazione che nessuna apertura paesaggistica può davvero soddisfare, neanche il panorama straordinariamente aperto e libero oltre il baluardo della siepe, neanche il cielo stellato che di notte lo sovrasta: […] il non poter essere soddisfatto da alcuna cosa terrena, né, per dir così, dalla terra intera; considerare l’ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e la mole maravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccino alla capacità dell’animo proprio (dai Pensieri).

Ungaretti, dunque, trovava opprimenti le muraglie in cotto che chiudono e tagliano in angoli di case la lunga e stretta via che dalla piazza centrale di Recanati conduce a casa Leopardi; una via di palazzi nobiliari, dei quali quello dei Leopardi, dall’ampia e rigorosa facciata settecentesca, è l’ultimo e il più maestoso. Dopo il palazzo e la piazzetta antistante, la Piazzuola del Sabato del villaggio, iniziano le case basse un tempo appartenute al popolo, mentre sulla destra, proseguendo a fianco dell’edificio di stile razionalista in cui ha sede il Centro nazionale di studi leopardiani, si raggiunge il colle.

“La poesia ‘L’infinito’ è anche una poesia sull’insufficienza del paesaggio.”

Anche Mario Luzi, primo direttore del Centro internazionale di poesia, che ha sede nel quartiere leopardiano, riconosceva allo stesso tempo la povertà e la nobiltà del luogo. E dal Ginestra, storico hotel del centro, dov’era ospite, raggiungendo, alto e curvo, la sede a piedi, vi ritrovava intatti, come una verità senza tempo, gli aspetti diventati poesia e l’inganno della loro apparenza: Uguale, non mutato/in altro da com’era–/così tutto appare. /La vita/che col solo/suo romito/manifestarsi ti toccava il cuore, /la povera, l’augusta/vicenda/del luogo e delle ore, /il cielo, l’aria, /il passero, la torre, /il borgo, la casa, i suoi balconi/tutto questo è ancora, /l’inganno/che ti gelava il sangue/anche (da Immutato).

Perché, appunto, quel quartiere con le sue case, la sua torre, la sua piazzetta, quale che sia il loro limite, o in forza del loro limite, sono diventati, così come il paesaggio naturale esterno, poesia. Nella rappresentazione realistica di un paesaggio antropico di inizio Ottocento, oggi pressoché invariato, Leopardi ha infatti riconosciuto e concentrato una tale essenza di umanità, nelle esperienze fondamentali dell’insoddisfazione e dell’attesa, dell’illusione e dell’inganno, da far diventare quella rappresentazione simbolica. Allo stesso tempo quel paesaggio, così come gli altri scorci esterni e interni di Recanati, come i monti azzurri, le vie dorate, gli orti, Leopardi lo ha guardato con una “doppia vista”, ossia attraverso i propri ricordi; e la memoria, lui lo sapeva bene, ha questa capacità: poeticizza la vita. Qualcosa di simile capita anche a noi, che abitiamo da sempre questi luoghi: ci sembrano poetici, per via dei nostri ricordi, come d’altra parte succede in ogni luogo ricco di storia personale; nel nostro caso, tuttavia, la memoria si fonde, in un processo di reciproca definizione, con quella leopardiana.

Parafrasando Paolo Volponi, che scriveva Si dovrebbe andare a Urbino di settembre, fra il 10 e il 20 del mese, direi: si dovrebbe venire a Recanati di giugno, nella seconda parte del mese. Innanzi tutto perché il clima è mite, l’aria profuma di tigli e di ginestre, il cielo ha il chiarore e la luminosità cristallina dei cieli della Trasfigurazione e dell’Annunciazione del Lotto, che per Recanati vennero concepiti e, con il Polittico di San Domenico e il San Giacomo Pellegrino, sono conservati nel Museo di Villa Colloredo Mels. Ma poi perché giugno è il mese leopardiano per eccellenza, e si chiude, il 29, con le celebrazione dell’anniversario della nascita del poeta, quando, nell’aula magna del municipio, che fu inaugurata da Giosuè Carducci in occasione del primo centenario, si rinnova, alla presenza di studiosi leopardiani e della cittadinanza, la tradizione della prolusione affidata a uno studioso: da Carducci, appunto, a Carlo Bo, a Emilio Bigi.

D’altra parte il municipio e l’intera piazza antistante sono anch’essi tutti leopardiani: la città si è riorganizzata anche dal punto di vista urbanistico sul mito di Giacomo Leopardi, e il palazzo con le sue ali laterali avanzate e la piazza ottagonale sono il frutto di un rifacimento radicale, che isola ed enfatizza il monumento al poeta, posto al centro. La sera di quel giorno, poi, si leggono i versi leopardiani. Un tempo allestito nella piazzetta, a ridosso della casa di Silvia, e oggi nell’orto di casa Leopardi (dal 2017 affidato al FAI), lo spettacolo ha visto esibirsi negli anni i più grandi interpreti del teatro italiano, da Ugo Pagliai, con Paola Gassman, a Flavio Bucci, a Gabriele Lavia. (Per Carmelo Bene – ma era di settembre, il 12 settembre del 1987 – si scelse la piazza principale e fu, quel giorno, una piazza affollatissima e, direi, sconvolta). In quelle notti di giugno la poesia appunto si fa incarnata, la memoria poetica si fonde alla memoria del passato (mia madre mi accompagnava per mano a quelle serate, che allora si tenevano nella piazzetta, arrivavamo presto per avere i posti davanti, aspettavamo nel lento crepuscolo l’inizio dello spettacolo; tornavamo a casa lungo le vie del centro, tra i cui vicoli, scalini e crocicchi si disperdevano gli spettatori nella notte calda).

“Quel paesaggio, Leopardi lo ha guardato con una ‘doppia vista’, ossia attraverso i propri ricordi; e la memoria, lui lo sapeva bene, ha questa capacità: poeticizza la vita.”

L’esperienza del luogo, del palazzo che vi si affaccia e della selva che lo circonda, della luna alta nel cielo , mentre si ascoltano i canti leopardiani – L’infinito, Le ricordanze, A Silvia, Il canto notturno, Sopra un bassorilievo antico, La ginestra – è così concreta e vivida da diventare assoluta e allusiva. La stessa requisitoria alla natura, il lamento sulla sofferenza universale, la denuncia di un male senza scampo – Perché non rendi poi quel che prometti allor?; Questa è la sorte dell’umane genti?; Come potesti / far necessario in noi / tanto dolor che sopravviva amando/ al mortale il mortal? -, per la perfezione stilistica del canto e per l’intensità emotiva e intellettuale che rendono la loro sostanza indefinita e inafferrabile, redimono nella infinita possibilità delle significazioni il loro fondamento negativo. Ma perché il miracolo accada i versi debbono essere interpretati bene, o anche, come auspicava Luigi Blasucci, semplicemente letti con sobrietà.

C’è, infine, ancora, uno sguardo leopardiano sul paesaggio che rimane per il momento appannaggio degli studiosi perché non è mai diventato poesia e si è piuttosto cristallizzato in una prosa fredda e visionaria: è la contemplazione profetica di uno snaturamento senza limiti, la previsione di un mondo in cui non la natura ma l’uomo, proprio allontanandosi da essa, sarà il vero sterminatore: Tanto è possibile che l’uomo viva staccato affatto dalla natura, dalla quale sempre più ci andiamo allontanando, quanto che un albero tagliato dalla radice fiorisca e fruttifichi. Sogni e visioni. A riparlarci di qui a cent’anni. Non abbiamo ancora esempio nelle passate età, dei progressi di un incivilimento smisurato, e di uno snaturamento senza limiti. Ma se non torneremo indietro, i nostri discendenti lasceranno questo esempio ai loro posteri, se avranno posteri (Zibaldone, 20 agosto 1820). Anche di questo oggi riconosciamo i segni nel nostro paesaggio, che sembrerebbe appena toccato dal tempo, e nello stesso susseguirsi delle stagioni, che parrebbe ripetersi identico; e sono segni ambigui e inquietanti.

La mimosa del giardino che vedo dalla mia finestra, sullo sfondo del colle dell’Infinito, a gennaio era già fiorita. Ma si tratta di un altro discorso.

Nota. Sul paesaggio in Leopardi sono usciti di recente gli atti del XV convegno internazionale di studi leopardiani, Leopardi e il paesaggio (Recanati, 27-30 ottobre 2021), Olschki, Firenze 2024. Sull’ultima tematica trattata nell’articolo ha scritto Franco D’Intino, Uno snaturamento senza limiti. Il destino dell’umano secondo Leopardi, in “Costellazioni” (2019), pp. 119-124. Di recente e in parte postumo è uscito per Guanda il commento ai Canti di Giacomo Leopardi di Luigi Blasucci, frutto degli studi di una vita del grande leopardista.