Annunciato da decenni, il Ponte sullo Stretto ha inciso sul territorio calabrese e siciliano anche solo come prospettiva, e purtroppo negativamente: minacce di esproprio, piani urbanistici congelati e investimenti pubblici rinviati condizionano da generazioni un’area già segnata da fragilità ambientali e sismiche.

“Se Dio vuole.”

Nei pressi dello Stretto di Messina, quasi ogni promessa, patto o semplice saluto si chiude così: una pozione di speranza e fiducia mista a rassegnazione e fatalità. La storia del Ponte sullo Stretto – il più grande investimento pubblico (annunciato) della storia italiana per una singola infrastruttura – segue lo stesso ritmo: un’opera colossale che attraversa decenni, propagande di partito e interessi privati, il cui progetto si impone su uno dei territori più fragili d’Europa. È qui che l’opera, evocata da quasi un secolo, si incontra con la predisposizione al fatalismo di un territorio fin troppo abituato a vivere in balìa del fato.

Lo Stretto di Messina è un corridoio d’acqua largo poco più di tre chilometri nel suo punto di minima distanza, che unisce mar Tirreno e Ionio e separa Calabria e Sicilia. Per spiegare correnti improvvise e risucchi violenti, la mitologia greca aveva immaginato Scilla, ninfa a sei teste appostata sugli scogli del versante calabrese, e Cariddi, mostro marino che inghiottiva il mare per restituirlo in vortici minacciosi. Come osserva il sociologo ambientale Aurelio Angelini nel suo libro Il mitico Ponte sullo Stretto di Messina, le forti correnti “portano in superficie nutrienti dai fondali profondi”, rendendo questo tratto di mare “uno degli ecosistemi più ricchi e complessi del Mediterraneo”.

Questa ricchezza biologica è inseparabile dal paesaggio che la accoglie: uno scenario che Angelini definisce “di valore universale”, in cui mare, coste e colline compongono “un equilibrio visivo e ambientale irripetibile”, frutto di una lunga stratificazione naturale e storica. Per chi vive su una delle due sponde, il paesaggio non è un semplice sfondo, ma un elemento identitario profondo, una calamita capace di tenere insieme due comunità – quella siciliana e quella calabrese – da marginalità e arretratezza strutturale. Il paesaggio diventa una forma di resistenza, un appiglio simbolico che consente a chi lo abita di continuare a raccontarsi di “avere almeno la bellezza”.Come accade con la Mamma Etna a Catania, però, l’elemento naturalistico oggetto di ammirazione custodisce anche una potenza distruttiva.

Lo Stretto è un tratto di mare nato dal lento distacco della Sicilia dal continente, avvenuto tra Pliocene e Pleistocene, che ha prodotto un complesso sistema di faglie tuttora attive. Da questa frattura nasce tanto la straordinaria ricchezza dell’area quanto la sua vulnerabilità estrema, manifestatasi nel 1908, quando un terremoto di magnitudo 7.1 Mw e il maremoto che innescò provocarono oltre centomila morti. Messina e Reggio Calabria furono ridotte a un cumulo di macerie e fango salato, dando origine a un trauma collettivo ancora presente nelle comunità dello Stretto. Nei giorni successivi al sisma, il disorientamento dei soccorsi fu tale che la figura del commissario straordinario Francesco Mazza entrò nella memoria popolare come simbolo dell’impotenza istituzionale, fino a generare l’espressione “non capire una mazza”. A Messina, le conseguenze di quel terremoto non appartengono solo alla storia: esistono ancora i cosiddetti baraccati, abitanti di insediamenti nati come soluzioni provvisorie dopo il sisma, riattivati in seguito ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale e divenuti quartieri stabili, come Fondo Fucile e il Villaggio UNRRA, spesso invisibili e ciclicamente strumentalizzati dalla politica locale nel corso di campagne elettorali.

È in questo contesto naturalistico e sociale che il governo Meloni intende realizzare il Ponte sullo Stretto. Il progetto, dal costo stimato in circa 14 miliardi di euro, ha concluso il suo iter politico nell’agosto 2025, ma è stato successivamente rallentato da due pronunce della Corte dei conti che hanno sollevato criticità sul rispetto delle normative europee e sulla sostenibilità complessiva dell’operazione. Il piano tecnico, firmato dal colosso Webuild, prevede un sistema di interventi diffusi destinato a ridisegnare lo spazio costiero, con cantieri tra Torre Faro e Margi sul versante messinese e tra Campo Calabro e Villa San Giovanni su quello calabrese.

A imporsi sul paesaggio sarebbero soprattutto le due torri del ponte, una per lato, alte 399 metri – quasi cento in più della Torre Eiffel – da cui verrebbe sospesa una campata unica di 3.300 metri, la più lunga mai realizzata. Sul versante siciliano la torre sorgerebbe a ridosso della Riserva di Capo Peloro, area di grande valore ambientale; su quello calabrese, invece, l’infrastruttura insisterebbe in una zona classificata come sismicamente critica. “Qui non si può costruire nemmeno la cuccia del cane”, denuncia la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti. “Parliamo di un progetto che insiste su faglie attive e capaci”. Eppure, spiega, uno dei piloni verrebbe collocato proprio in un’area catalogata da ISPRA come interessata da una faglia attiva.

Accanto al rischio geologico emerge poi la questione degli espropri. “Parliamo di circa 150 prime case solo a Villa San Giovanni, un comune di dodicimila abitanti”, sottolinea la sindaca, “e abbiamo chiesto di sospendere la dichiarazione di pubblica utilità finché non esiste un vero progetto esecutivo. Perché se un pilastro viene spostato di dieci metri o un ancoraggio di cento, rischiamo di avere famiglie che hanno sacrificato la casa inutilmente”. Ma il nodo più profondo resta umano. “Qui c’è gente che da quarant’anni vive ogni decennio lo stesso incubo. Ogni volta che si riapre la partita Ponte qualcuno bussa per dirti che quella è una casa che forse dovrai lasciare. Questo stress psicologico reiterato non è un dettaglio”.

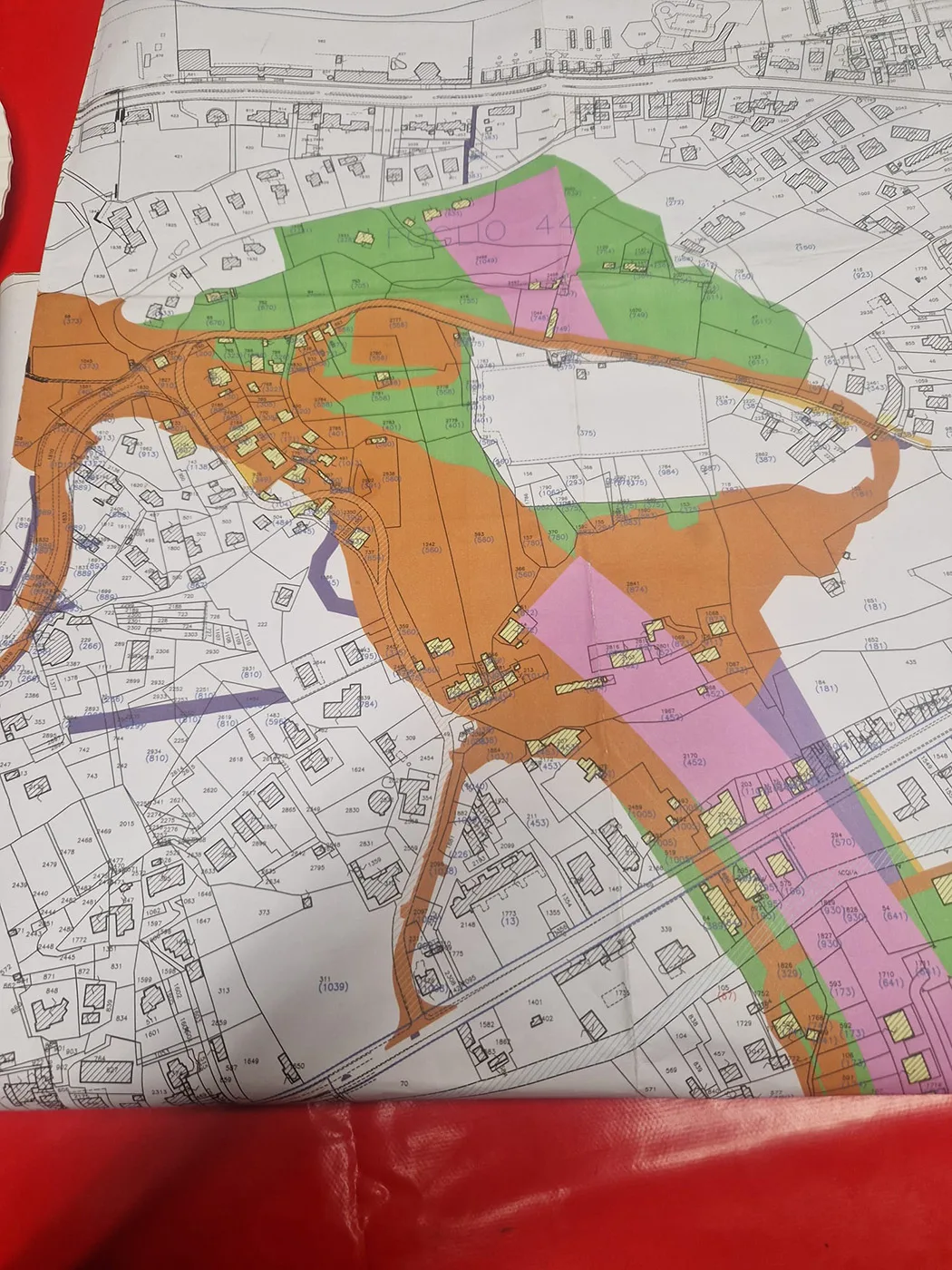

Per comprendere fino in fondo la pervasività del dibattito sul Ponte nelle vite degli abitanti dei territori coinvolti dagli espropri, basta consultare le mappe catastali e i progetti di costruzione. Le fonti ufficiali restituiscono un elenco particellare minuzioso su entrambi i versanti: circa seicento le unità immobiliari interessate, tra abitazioni, attività commerciali, aree agricole o industriali. È in questo passaggio burocratico che il progetto si allontana dalla sua dimensione astratta per entrare in quella materiale e irreversibile. Qui vite, storie e relazioni vengono ridotte a disegni su carta, organizzati attraverso una grammatica cromatica che assegna a ogni spazio una funzione e un destino: il rosa carminio indica la “sede del ponte”, il viola le “superfici asservite”, l’arancione le “aree destinate a piste e cantieri”, il seppia le “superfici da espropriare per ferrovie, deviazioni stradali e corsi d’acqua”. È così che le città, intese come agglomerati di singole esistenze osservate dall’alto, diventano tavolozze di colori stese su grandi tavoli tecnici.

Emblematico è il foglio 44 del progetto, quello che descrive l’area attorno alla torre sul versante siciliano: la zona interessata dagli espropri risale dalla costa lungo la collina, fino a comprendere le aree previste per gli ancoraggi del ponte e le nuove opere di viabilità. Nel tappeto rosa, che indica lo spazio in cui dovrebbe sorgere l’infrastruttura, emerge un’unica isola bianca, inviolata: il cimitero di Granatari, escluso dagli espropri, ma simbolicamente confinato in un perimetro che, secondo il progetto, ospiterà escavatori, pale gommate, mezzi per la movimentazione delle terre, paranchi idraulici per sollevamenti pesanti e macchinari per perforazioni e carotaggi.

Sullo stesso foglio catastale compare anche l’abitazione di Fiorella, ottantadue anni, messinese, che convive con l’idea del Ponte da molto prima dell’attuale stagione politica. “Mi sono trasferita a Granatari con mio marito, che oggi non c’è più”, racconta. “Lui era ossessionato dal progetto, all’epoca rilanciato da Berlusconi. Prima di morire fece inserire nel testamento una clausola a mio favore: i suoi figli, avuti dal primo matrimonio, dovrebbero risarcirmi se il Ponte verrà costruito, perché la casa che mi ha lasciato in eredità sorge proprio dove dovrebbe passare l’opera”.

Eppure, un tentativo di interrompere radicalmente il destino ciclico del progetto Ponte c’è stato, quando il governo della città di Messina era guidato da Renato Accorinti. Ex docente di educazione fisica, pacifista, tra i fondatori del Movimento No Ponte che nei primi anni Duemila mobilitò l’intero Stretto, Accorinti è diventato sindaco “per miracolo”. Era il 2012 e poco più di un centinaio di voti, in una città di oltre duecentomila abitanti, gli bastarono per prevalere sul candidato espressione dei partiti tradizionali e dei potentati cittadini. Il suo stile inconfondibile – magliette con slogan espliciti, dal No Ponte a Free Tibet fino a No one is illegal, sandali ai piedi e toni diretti – ha segnato cinque anni di amministrazione improntati a battaglie che hanno travalicato la dimensione locale per iscriversi in un orizzonte di giustizia globale. È in quel contesto che Accorinti ha avviato anche uno dei progetti più ambiziosi della sua esperienza di governo: il tentativo, poi naufragato, di far riconoscere lo Stretto di Messina come Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Quella visione prese forma nel 2013, quando l’assessore alla Cultura della giunta Accorinti, Sergio Todesco, aveva indirizzato alla Commissione nazionale italiana per l’UNESCO una manifestazione d’interesse per il riconoscimento dello Stretto di Messina come Patrimonio dell’Umanità. Nel documento, lo Stretto veniva definito “vero e proprio ombelico del Mare Nostrum”, un “palinsesto territoriale” in cui, nel corso dei secoli, si sono stratificati “fenomeni ecosistemici, fabulazioni, saperi, eventi storici e memorie”, dando origine a “uno specialissimo habitat eco-antropologico”. “Nel terzo millennio lo Stretto costituisce un unicum di cui non esiste eguale sul pianeta”, scriveva Todesco, sottolineando come la sua natura “tettonicamente precaria” lo rendesse uno spazio di confine, “rischioso e instabile”, e proprio per questo carico di senso.

Il percorso, però, si è interrotto e l’attuale amministrazione comunale messinese, guidata dal sindaco Federico Basile, non ha mai assunto una posizione di esplicita contrarietà al progetto promosso dal governo Meloni. Una postura prudente, se non ambigua, opposta a quella della sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti. “Io ho quasi cinquant’anni e sono nata con l’idea di un Ponte che ‘si farà tra dieci anni’. Ogni dieci anni ritorna, e questa ciclicità ha bloccato lo sviluppo della città” spiega. Un’attesa che ha prodotto danni concreti: strumenti urbanistici congelati, vincoli reiterati, perdite economiche per i cittadini e per l’amministrazione. “Abbiamo perso un finanziamento PNRR da un milione e mezzo di euro per la rigenerazione urbana di Forte Beleno, un bene di grande valore storico e paesaggistico, perché proprio lì dovrebbe sorgere il blocco di ancoraggio del Ponte. Questo è l’effetto reale del progetto, anche solo come ipotesi: congela il presente e ipoteca il futuro”.