I libri del nuovo premio Nobel alla letteratura ci parlano di un mondo che sopravvive alla sua fine, congelato in un tempo tanto oscuro quanto immutabile. Una prospettiva che, forse non per caso, lo scrittore condivide con molti autori provenienti dalla sua stessa area geografica.

Lamenta in Effigie l’eresiarca di Giorgio Manganelli: “Sulla dottrina della increabilità del mondo le opinioni dei teologi erano un poco perplesse; ma nessuno volle accettare la mia affermazione, che la fine del mondo fosse già accaduta; né mancò di stupirmi questa inconseguenza, giacché entrambe le tesi si fondavano su di una inedita descrizione del tempo: noi ignoravamo la conclusa fine del mondo, perché quella stessa fine aveva generato una sorta di tempo, in cui dimoravamo, che ce ne precludeva l’esperienza”.

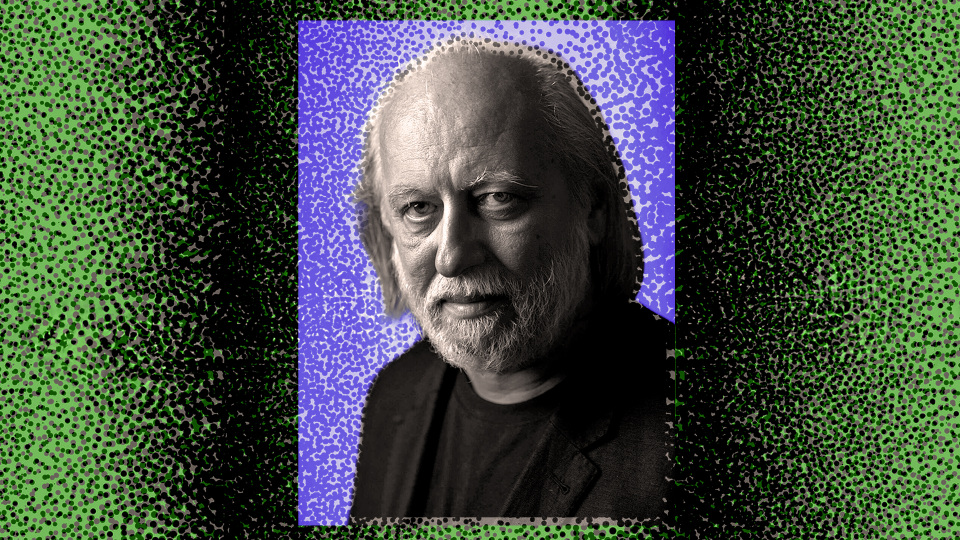

Dovendo qualificare con un unico appunto l’opera di Lázló Krasznahorkai, si può dire che essa procede dalla ‘situazione limite’ indicata da Manganelli, ma rovesciando ciò che là veniva dichiarato precluso.

Krasznahorkai escogita infatti un modo tutto proprio per esperire quella “sorta di tempo” generatosi dopo “la fine del mondo”. Solo in questo senso, e cioè perché si colloca in una ‘condizione’ ulteriore rispetto all’ansia, tutta moderna, per la fine dei tempi, le sue visioni possono, al di là di ogni vezzo classificatorio, essere dette post-moderne. Tanto che è forse il solo scrittore a interpellarci, a ritroso, dalla Dopostoria – e il cui messaggio ci raggiunge mentre siamo ancora tutti inconsciamente prigionieri delle nostre vane escatologie.

Viviamo in un’epoca che da oltre un secolo continua instancabilmente a proclamare la propria catastrofe. L’Occidente, incurabile malato, non smette di tramontare. Indipendentemente dall’attendibilità della diagnosi, essa ha come risvolto, sul piano culturale, l’atrofizzazione di ogni pensiero che ambisca a forzare il blocco, a promulgare il domani. Con mossa magistrale Krasznahorkai l’eresiarca disattiva l’impasse: l’apocalisse è già avvenuta; non si tratta, allora, di prevederla, ma di abitarne gli esiti.

Inscenano questa condizione alcune pagine di Melancolia della resistenza (pubblicato in Italia, come tutte le sue opere, da Bompiani, nella traduzione di Dóra Várnai) che rientrano a pieno titolo in un’antologia novecentesca della ‘letteratura assoluta’. Il signor Eszter, interrompendo le sue meditazioni sul “miserabile stato del mondo”, esce dal proprio santuario casalingo trovando la “città sconvolta dal disordine” […] “Osservando meglio la situazione”, gli parve che la “sua amata città natale” non fosse vicina alla fine del mondo, come sosteneva la sua indomabile benefattrice, ma che la fine del mondo ci fosse già stata.

Un’undicesima piaga ha ricoperto la terra con un’”alluvione di materiale abbandonato”, “opera mostruosa” che non può “essere attribuita ai soli esseri umani”. L’inspiegabile “distesa infernale di immondizia ghiacciata” ha tramutato lo spazio urbano in un Junkspace orrendo nel cui bolo ritroviamo, digeriti, tutti i cascami della civilizzazione: “torsoli di mela, scarponi, cinturini di orologio, bottoni di cappotti, chiavi arrugginite, non mancava davvero nulla”.

Perché, precisa inequivocabilmente K. in un’intervista recente,

“L’apocalisse non è uno spaventoso giudizio universale che incombe sul nostro futuro, una minaccia di cui al momento possiamo solo avere un presentimento; l’apocalisse è invece la condizione del nostro mondo, il suo stato ordinario, ci siamo già dentro, ci viviamo immersi, non c’è nulla da aspettare, è già qui, ed era già qui, e ci sarà sempre fintantoché esisterà l’umanità, fino a quando non ci annienteremo a vicenda: l’apocalisse è la nostra dimensione naturale”.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il mondo dopo la fine dei tempi è semplicemente il nostro: nessuna eclatante, atomica conflagrazione, nessuna scorribanda dell’Anticristo; semmai, come nel Ritorno del suo Barone di Wenckheim, solo un Cristo idiota, smarrito e se possibile ancor più farneticante e velleitario di Myškin, il principe “assolutamente buono” di Dostoevskij. Viviamo in un’allucinazione reale, asfittica condizione di stallo dove, come in esergo ad Against the Day di Thomas Pynchon, “It’s always night, or we wouldn’t need light”.

Difatti per il suo romanzo asiatico a episodi, Seiobo è discesa quaggiù, K. riprenderà l’esergo che l’amico Pynchon – “per me il più grande scrittore vivente […] Lo amo molto. Lo rispetto molto e sono molto in ansia per lui” – aveva recuperato a sua volta da Thelonious Monk: “È sempre notte, altrimenti non avremmo bisogno di luce”.

Di che notte si tratti, l’ha presagito un grande poeta ungherese in Italia ingiustamente trascurato, Ady Endre, innovatore profetico e oscuro:

Io credetti allora

che un Dio dimenticato

tornasse in vita e portasse a morte;

eppure, guardate, io vivo ancora,

fatto uomo da quella notte:

aspetto il Dio e ricordo

la terribile notte

che fece naufragare il mondo […].

Le tipiche creature di Krasznahorkai – siano esse lemuri meschini, usurai dell’anima o anime belle condannate all’abiezione – si aggirano stranite nel tempo dopo il tempo di questa “terribile notte”. Ne abbiamo figura grazie a Béla Tarr, di cui è nota la collaborazione con K., che ha ispirato numerosi suoi lungometraggi e con cui ha sceneggiato tutti quelli successivi a Perdizione (1988). Così che, invertendo la prospettiva, l’ultima loro prova congiunta, Il cavallo di Torino (2011), diventa esemplare per ambientare visivamente i romanzi.

La drasticità del soggetto è programmatica: il film racconta la storia del cavallo successiva al giorno in cui, ferocemente fustigato da un cocchiere in Piazza Carlo Alberto, Nietzsche l’abbracciò prima di perdersi nell’ultima, inaccessibile ‘mania’. La pellicola ha quindi come antefatto la fine di un mondo, quello, a baricentro europeo, di cui Nietzsche ha annunciato il tracollo (“Talvolta guardo la mia mano pensando che essa regge il destino dell’umanità –: lo rompo invisibilmente in due pezzi, prima di me, dopo di me…”).

Tutto quel che segue accade dopo, fin dal primo, demoniaco piano sequenza dove, le froge che ansimano morte e la criniera animata da una tramontana, il cavallo al trotto che ci corre incontro è senza dubbio quello dell’apocalisse (torna così il Manganelli della Palude definitiva che, del destriero infernale che lo conduce, però dubita: “Mi chiedo se non sia il cavallo dell’apocalisse, e se io stesso, ignaro, non sia il cavaliere della morte finale, dunque non immune alla potenza atroce di un dio, e di un dio della conclusione”).

“I personaggi, incapaci di emanciparsi dalla tiritera delle loro coazioni, sono spettri che reiterano fino allo stordimento gesti la cui inconsapevole atrocità concorre a perpetuare devastazione”.

Ma è della ‘vita agra’ – abbruttita monotona taciturna – del vetturino e di sua figlia, padroni del cavallo, che il film, fino a estenuare lo sguardo, racconta le vicende. I piani sequenza di Tarr le infliggono allo spettatore, forse proprio per istigare a una reazione almeno da parte sua, a uscire da tutto quel tempo che ingombrando il tempo non permette che esso trascorra.

In questo film, forse più che in ogni altra messa in scena, viene svelato che carattere abbia l’ostinazione a sopravvivere delle ‘anime morte’ in una realtà dove tutto è rovina.

I personaggi, incapaci di emanciparsi dalla tiritera delle loro coazioni, sono spettri che reiterano fino allo stordimento gesti la cui inconsapevole atrocità concorre a perpetuare devastazione. Perché, come si spiega ne Il Cacciatore del Kamo, il racconto che apre Seiobo che è anche un manifesto della poetica temporale di Krasznahorkai, “[…] tutti giocano a far finta di vivere, tutti fanno finta che qualcosa stia accadendo, che stia procedendo, correndo, avanzando, affondando o risalendo, scomparendo o emergendo, e fluendo e scorrendo e sgusciando via da qualche parte, in qualche direzione […]”.

Vale per l’uomo, “creatura esiliata nella magia quotidiana del Male e del Riposo”, ma non per l’Ōshirosagi, l’enorme airone bianco che Krasznahorkai evoca per raffigurare “l’artista che non c’è più, che è invisibile, che non serve più a nessuno”. L’uccello cacciatore dilata fino all’eternità il momento propizio. Come una pennellata perfetta, l’attacco del becco che coglie la preda disegna una coreografia fulminea al centro del fiume Kamo, è per questo che sta lì immobile in un tempo che non può essere misurato dal suo scorrere, ma che nonostante ciò esiste al di là di ogni dubbio, un tempo che non va né in avanti né indietro, che staziona in un vortice senza proiettarsi da nessuna parte, teso come una rete incomprensibilmente intricata, ed è contro una tale forza che la sua immobilità deve imporsi e mantenersi, un tempo che sarebbe giusto cogliere solo nella sua simultaneità, ma è proprio questa simultaneità che è impossibile cogliere […].

Immobilità, dunque, come categoria temporale privilegiata, matrice del tempo segreto che si cela sotto quello apparente. E che talora si rende manifesto. Come quando – ricorriamo ad altra ‘trasfigurazione’ cinematografica (Satantango) – risputati dall’Inferno (Resuscitati dai morti), Irimías e Petrina, falsi profeti perversi e minacciosi, ritornano al villaggio e, in una scena di magnetico terrore, incontrano i vecchi compaesani in una kocsma (la bettola dove si tracannano a perdizione pálinka e kevert è una costante dostoevskijana dei ‘bassifondi’ di K.).

Per un istante vediamo il tempo congelarsi e svelare il suo ipnotico maleficio. Irimías, salvatore assassino, è tornato per schiacciare i vinti: “Faremo esplodere tutto quanto! Li facciamo esplodere uno per uno”.

Egli è il giustiziere corrotto incaricato dall’autorità – il sommo apparato burocratico di derivazione kafkiana – di eseguire l’estremo castigo, mentre fuori, ancora una volta, “La notte che scende dissolve i contorni, assorbe i colori, fa fluttuare ciò che è immobile e blocca i movimenti”, intanto che “la strada diviene una barca arenata che dondola misteriosamente in mezzo a quell’infinito oceano di melma”.

Le stesse cose ritornano: l’intuizione con cui Robert Musil smascherava il tempo mummificato della Finis Austriae, quello in cui, nella Marcia di Joseph Roth, il volto incartapecorito della sovranità appare invariabilmente identico a se medesimo, tanto che il vecchio capitano distrettuale von Trotta, “monumento funebre di se stesso”, non si distingue da Cecco Beppe; quest’intuizione, che denuncia l’aspirazione di ogni potere a perpetuarsi indefinitamente, è il sottotesto politico dell’Ungheria-terra desolata di Krasznahorkai.

Il quale, è bene ricordarlo, assolve il proprio apprendistato letterario come studente all’ELTE di Budapest negli anni della stabilizzazione brežneviana, quando dunque il ‘corpo naturale’ del ‘re’ sovietico era incarnato da una salma vivente, satira involontaria in forma di replica del Lenin imbalsamato della Piazza Rossa.

“Voi non potete avere idea – ammonisce László Krasznahorkai – di che cosa sia l’immutabilità”. Intervistato sul tema, si diffonde ulteriormente:

“Sotto il comunismo, nel periodo del consolidamento di Kádár, quando io ero giovane, l’immutabilità, la consapevolezza che il giorno dopo sarebbe stato esattamente identico al giorno prima era una nostra esperienza fondamentale. È una cosa difficile da credere o da capire per coloro che hanno sempre vissuto in società libere”.

Le lancette morali di Krasznahorkai sono ferme sull’ottusa crudeltà del potere, battono ostinatamente “il tic tac di nessun tempo” (Jorge Guillén Álvarez). L’Ungheria immutabile è il quadrante fisso dell’orologio infernale dove il tempo, come le coppie di tangheri sulla milonga, gira in senso antiorario dimodoché, senza lasciar scampo, sempre le stesse cose ritornano.

Vale allora la pena indugiare con più dettaglio sulla strumentazione politica di cui lo scrittore si serve per allestire il proprio pensiero a riguardo. Capiterà così di poter dire qualcosa anche su una possibile antologia di autori orientali ‘oltrecortina’ che muovono da presupposti e preoccupazioni affini.

**

Paolo Santarcangeli, magiarista eclettico, scrive che la lingua ungherese è una “meteora scagliata dall’Asia nel cuore dell’Europa danubiana, masso erratico che si distingue da tutto quanto lo circonda”. Curiosamente, ritroviamo un espediente geologico in uno dei luoghi più ispirati dell’opera di Krasznahorkai, il terzo capitolo di Satantango, Sapere qualcosa.

Il Dottore – una specie di reietto gnostico, protagonista-artefice di questo romanzo circolare – compulsa un manuale specialistico che tratta proprio del “masso erratico”, cioè della storia geologica del ‘blocco’ ungherese. Ebbene, che cosa, a riguardo, bisogna assolutamente sapere?

Che (il Dottore legge dal suo compendio scientifico) verso la fine dell’era paleozoica iniziano fenomeni di subsidenza in tutta l’Europa centrale. Questi fenomeni naturalmente interessano anche le nostre terre magiare. E quindi? Rammentiamo che il Dottore parla da un’angolazione privilegiata: dopo maniacali “aggiustamenti continui”, “era riuscito a creare la miglior postazione per l’osservazione”.

Ma esattamente per esaminar che cosa? La lettura procede mettendo sempre più a fuoco quali fenomeni abbiano concorso alla formazione di uno dei più bei blocchi di conche in Europa, l’Ungheria. Segue l’elenco dei vari fattori della sua evoluzione geologica: il territorio sommerso dell’Alföld si abbassa e poi si rialza; si formano e spariscono enormi laghi; il lavoro congiunto di vento e flutti d’acqua provoca devastazioni notevoli e altri cambiamenti nelle maree. “Ma cos’è – si chiede il Dottore ponendo l’interrogativo decisivo – una profezia o geologia?”.

“Le lancette morali di Krasznahorkai sono ferme sull’ottusa crudeltà del potere, battono ostinatamente ‘il tic tac di nessun tempo’”.

“Durante la lettura prendeva vita davanti ai suoi occhi la storia della terra che lo sorreggeva e lo circondava e che sembrava tanto solida e stabile, anche se, a causa dello stile discontinuo e grezzo pieno di sbalzi temporali dello sconosciuto autore, non era in grado di appurare, e in fondo nemmeno lo voleva, se si trattasse del tentativo profetico di descrivere le condizioni di una qualche era successiva alla presenza umana, o della storia di quel globo terrestre su cui era costretto a vivere”.

Il passo ripropone su scala planetaria il punto di vista persiano auspicato da Stendhal lettore di Montesquieu quando (Rome, Naples et Florence) invita implicitamente a rendersi conto di quanto siano irrilevanti le nostre Vies minuscules se riguardate telescopicamente dalla Persia. Tutto il frenetico visibilio delle vicissitudini umane – le nostre urgenze, dissapori conquiste e conflitti, l’avvicendarsi dei regni e delle dottrine politiche – non è che un impalpabile fossile di tempo nel carotaggio delle ere geologiche.

Confrontando la propria nervosa precarietà col magma dell’immenso divenire cosmico, “il Dottore […] si ritrovò immerso nel tempo fluttuante e percepì con freddezza la propria insignificanza: vide se stesso come vittima impotente e indifesa dell’ondeggiante crosta terrestre”.

L’excursus geologico di Satantango ha il compito di neutralizzare ogni agency antropica facendo derivare la storia del mondo dalla tettonica delle placche. La paralisi politica trova così il proprio sostrato inerziale primordiale: siamo zolle alla deriva sul mantello del tempo immobile.

***

Stabilite queste coordinate, si può dire che l’opera di Krasznahorkai ha perimetrato in modo essenziale il campo psicostorico dove ha avuto genesi e dovuto mettersi alla prova la letteratura dei paesi dell’Est durante e dopo la Wende, la ‘svolta’ dal tempo immobile del socialismo (ir)reale a quello che Svjatlana Aleksievič ha definito il Tempo di seconda mano, sprigionato dal crollo dei regimi ‘comunisti’.

Che cosa ha significato, insiste a chiedere la premio Nobel bielorussa, prendere congedo dall’epoca sovietica dopo essere “cresciuti in mezzo ai carnefici e alle loro vittime”, in un mondo dove però, come ricorda David Rousset “la vittima e il carnefice sono egualmente ignobili e la lezione dei lager” – ma, vorremmo aggiungere, di un’intera società della persecuzione, della delazione e del sospetto – “è la fratellanza nell’abiezione”? Dioscuri abietti, dunque gemelli nell’infamia e nella spregiudicatezza violenta sono anzitutto Irimías e Petrina, prototipici di tutti i legami sociali falsificati dal terrore totalitario.

Un’alternativa al tempo narcotico, che asseconda il capogiro di una prosa senza soluzione di continuità come quella di K., è la scrittura ipercontratta, a puntasecca e graffi visivi di Herta Müller.

Questo perché il suo In viaggio su una gamba sola (1989) ha bisogno, appunto, di figurare una via di fuga dalla precoce artrosi generazionale che umilia la gioventù nella Romania ancién regime di Ceaușescu. Qui il compito di rompere il tempo è affidato allo stile. Eppure, come un magnete nostalgico, insopprimibile, quel tempo continua regressivamente ad attrarre e sembra impossibile sottrarvisi del tutto. Lo denuncia questo passaggio, con attacco mutuato da Pavese (acquisito da Müller anche in esergo) e ripresa, a ribadire che la liberazione dal tempo passato soggiace a continui ‘inceppi’:

“Ma io non ero più giovane.

Era come succede spesso, come succede di solito, sempre, quando qualcosa è passato: un desiderio si era fermato nel palato. Irene non lo conosceva. Sapeva soltanto che le nascondeva qualcosa di sé.

Una strana sensazione si era impadronita di Irene.

Sì, era come succede di solito, quando qualcosa è passato: troppo tardi si sgranano le immagini, grigio su grigio, e si impongono. E la loro traccia era rimasta incastrata dentro la gola”.

Inizialmente Irene è “presa dalla sensazione che in città all’improvviso tutto potesse cambiare”; poi l’eccitazione scema, attutita dalla sordina del disincanto: l’esilio verso Germania Federale è ancora attesa, insoddisfazione, insicurezza: “l’esaltazione dei desideri e la miseria delle cose esteriori si erano sovrapposti”.

Tutta l’opera di Herta Müller si svolge nella tensione tra il tempo, insuperabile, del passato che imprigiona, e la volontà di frantumarne la presa e superarlo. Con l’amara, amarissima consapevolezza che il tempo affrancato si rivelerà comunque troppo tardo, dunque infruibile: “Questo tempo sarebbe arrivato quando non ci sarebbe stato molto più tempo da vivere”.

Nella lista, piuttosto affollata, degli autori che, sciolto il Patto di Varsavia, si sono misurati con la ‘persistenza della memoria’, spetta a Georgi Gospodinov mediare tra il tempo concentrico di Krasznahorkai, che trattiene il destino, e un rilancio che da quel ristagno sappia anche fantascientificamente prescindere. Da questo punto di vista Cronorifugio (2020) sembra incoraggiante, perché la sua architettura permette di riparare in una “clinica del passato” per garantirsi sopravvivenza nel futuro. La nostalgia è una patologia curabile…

“Tra l’ottobre e il novembre del 1989, capitò un’enorme quantità di cose, già note e descritte fino al tormento”. Si parte sempre da lì, ma stavolta (ironicamente) con un po’ di noia e malcelata punta di menefreghismo. Perché a contare è quel che capiterà dopo: “Finalmente il non avvenuto forse stava per avvenire, tutto era davanti, tutto cominciava, proprio alla fine del secolo”. A spalancarsi è anche la possibilità di un paradossale “passato che verrà”:

“Quanto è diverso il futuro, che ancora non c’è, da quello che ormai non c’è. Quanto è diverso questo non esserci. Il primo è pieno di promesse, il secondo è l’apocalisse…”

(Gaustìn, Annotazioni sulla fine del tempo)

Ci risiamo. A cosa son serviti tutti questi depistaggi, se tocca infine ancora una volta scongiurare – e dunque ammettere – la fine dei tempi? Che non fossimo del tutto usciti dall’orbita di Krasznahorkai, l’avevamo sospettato seguendo le scorribande di Gaustìn fino a Brooklyn.

Sembrava in effetti di rivivere in minore le folli peripezie archivistiche di György Korin, il copista di Guerra e guerra, che confessa: “Io non sono impazzito […] ma vedo le cose con una tale chiarezza che è come se lo fossi”. Così quando, nel suo lucido delirio, presenta come “uno dei più grandi misteri della storia umana […] la sparizione della nobiltà dalla storia”, sembra impossibile smentirlo. L’impressione, infatti, è che anche Gospodinov sappia che le sue ‘spericolatezze’ non bastano a far ricomparire la nobiltà perduta. C’è infinitamente più letteratura – e forse anche più bellezza – nella sconfitta.

****

Pare che in questi giorni i titoli di Krasznahorkai siano spariti dalle librerie. Qualcosa di inaudito sta accadendo. Forse la letteratura è stata sospesa o ha dovuto ammettere di essere entrata in una agonizzante condizione di stallo. Un primo indizio che, accorgendosi di quest’autore straordinario, non è stato il nostro mondo a impadronirsi del suo, ma il suo a impadronirsi del nostro.