Marco Vallora è stato un critico elegante e ubiquo, capace di trasmettere ai suoi lettori la sensazione che conoscesse tutti i libri del mondo.

Quasi un Bolaño in salsa ligure. In cuor suo, ma senza mai osare dirlo ad alta voce, ciascuno di noi la pensava come Juan García Madero: “Tutti i libri del mondo stanno aspettando che io li legga”. E il tempo era a nostro favore, perché ancora sprecabile e, si sa, quello messo a frutto presuppone quello sperperato. Per pensare bisogna oziare. Il pensiero è una sacca calvinista dello spaziotempo interna a un metaverso mediterraneo d’ozio.

Nel caso della nostra scombinata combriccola, ci davamo appuntamento a Cervo, un paesino arroccato sulla Riviera di Ponente. Ogni agosto si sceglieva un autore e lo si ‘navigava’ insieme. Quell’anno era toccato a Borges, Aleph e Finzioni. La mattina ci incontravamo “da Serafino”, nella sua splendida ‘spianata’ vista mare; qualcuno inquadrava il tema del giorno, poi si incrociavano amichevolmente le spade fino all’ora di pranzo, quando l’afa rendeva necessaria una deriva più propriamente balneare.

Un giorno (mancava poco alla discesa al Porteghetto), si presenta un signore azzimato, cravatta Regimental su camicia a righe verticali, la giacca di lino chiaro sulle spalle sostenuta dal gancetto del dito arrovesciato appendiabito, e chiede di poter assistere. “Mi dicono – sonda beffardo – che il Bloomsbury Group è in sezione estiva a Cervo…”. Noi ci guardiamo esterrefatti, balloon di pensiero: “Questo chi è e che diavolo vuole?”; balloon di dialogo: “Prego, si accomodi. Parliamo di Borges…”. “Questo lo so, sono molto curioso…” – e prende posto munito solo di taccuino e stilografica.

Mentre lui prende freneticamente appunti, noi continuiamo come se non ci fosse, scambiando solo qualche occhiata per stemperare l’imbarazzo nella complicità. La conversazione, intanto, lambisce il tema della rosa, “la inmarcesible rosa que no canto”, “la rosa inalcanzable”, dunque “inconseguibile”, stupenda paralessi perché tutta la poesia che ne parla promana da questo suo sottrarsi.

Ci si chiede da dove venga l’interesse di Borges per la rosa. Nomina, è vero, “la rosa dei persiani e di Ariosto”, ma sono loro la sua fonte primaria? Qualcuno richiama quella “fresca aulentis[s]ima” di Cielo D’Alcamo, finché una manina svogliatamente issata, invitata da un “Prego!” quasi unanime, interviene: “Mi pare sia fondamentale nominare Silesio, la rosa ‘senza perché’ di Silesio…”. Uno di noi, con la saccenza del giovane sfidato: “Può anche essere, ma come fa a dar per certo che per Borges proprio Silesio sia ‘fondamentale’, e non, ad esempio, Dante?”. “Be’, perché… me lo ha detto lui!”.

Facevamo per la prima volta i conti con l’ubiqua eccezionalità di Marco Vallora.

Che a trentun anni, nell’ottantaquattro, era con Borges a Palermo (sicula ma a ben pensarci anche porteña, perché nella cartografia letteraria del possibile tutto accade altrove ma sempre nello stesso luogo). Si parlava di tigri dorate e rose eidetiche che il tempo non passisce, servizio fotografico di Ferdinando Scianna, che ritrarrà più volte anche Marco e ricorda l’argentino assai divertito all’idea di “diventare oggetto di immagini che non avrebbe mai visto”.

Ma Vallora, scoprimmo poi, aveva incrociato tutti: il vecchio Hitchcock e Buñuel per intervistarli, Roland Barthes e Balthus diventandone amico, così com’era assiduo frequentatore di moltissimi compositori (da Berio a Nono a Sciarrino) e di tutti i principali ‘maestri’ d’orchestra italiani, ma non soltanto, del secondo novecento (Abbado, Sinopoli, Muti…); invitato sul set nientemeno che da Fellini, e Kiarostami, e chissà quanti altri… tra cui Moretti, che, così raccontava, ogni tanto lo portava pure in giro in vespa (e chi non vorrebbe, tra le proprie memorie, poter annoverare un ‘caro diario’ eteroguidato dal suo pilota originale? “Io e Nanni ci punzecchiavamo sempre e una volta che l’ho proprio fatto incazzare ci siamo presi simpaticamente a giornalate!”).

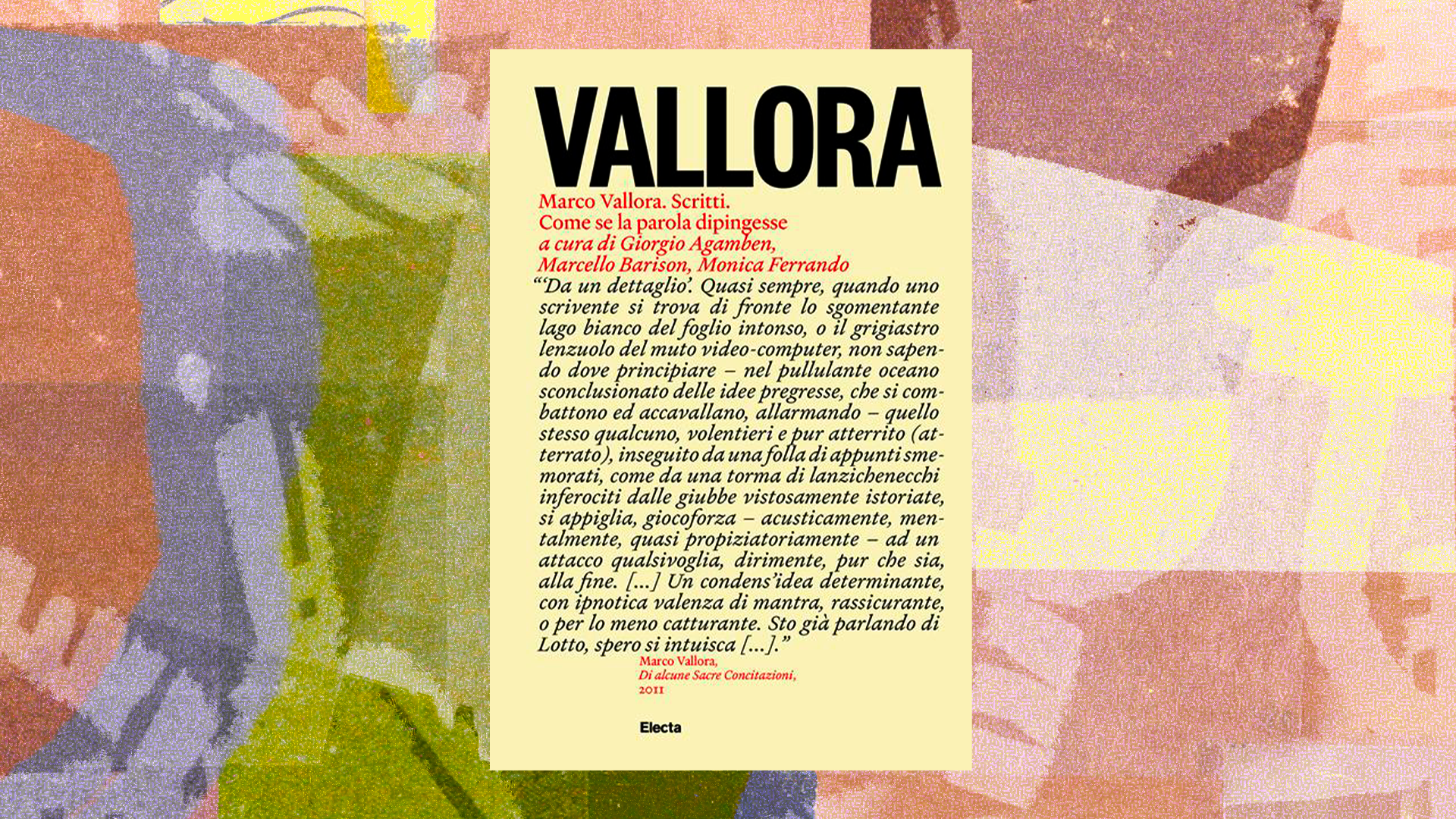

La sfilza delle connivenze letterarie non si conta, a cominciare dai ‘pesi massimi’ sodali Arbasino e Manganelli, ma arruolando almeno anche Landolfi (e, con gusto continiano, anche Pizzuto), perché tutti insieme incarnano la tetrarchia letteraria che legifera sulla sua prosa così ingegnosamente eterodossa. Riprendendo (chiedo venia) dalla mia quarta per il volume Electa, in libreria a fine maggio e che, per la prima volta, raccoglie di Marco alcune tra le migliori prove:

“Vallora […] ha inventato una sua lingua. I cui pregressi, facilmente decifrabili, sono anzitutto (e come potrebbe essere altrimenti?) Longhi, senza dubbio Manganelli per capacità di penetrazione speculativa e, talvolta, ampio respiro della frase oscuramente tornita, ma il Manga gira sempre un po’ più largo, il suo è un rimuginare meno a sprazzi, concentrico e allucinatamente digressivo, dove il metafisico si acutizza in infezione, mentre Marco rimane più scettico e perciò anche più seccamente empirico, talora fino a liofilizzarsi; poi, certo, c’è Arbasino – e, in pillole, Vallora per me è qualcosa come un ‘Longhi corretto Arbasino’, come lui onnivoro e mondano, anche se Marco era presenzialista per mestiere ma scapestrato e antidivo, mai vanesio e addirittura schivo per fisionomia morale, un laico chierico vagante incravattato anche a ferragosto, che delle prodezze-frivolezze elefantine ricalcava quelle su carta, mai quelle della ribalta, a cominciare dalla vena per il ‘logos-collage’ capace di scivolare, assimilandola, su ogni superficie, dalla scenografia operistica al glitter pubblicitario”.

Marco, quindi, testimone o erede scrivente di chissà quante altre occasioni che a noi oggi apparirebbero mitologiche fin da quando, giovanissimo, aveva barattato la pubblicazione della tesi di laurea su Critica della ragion narrativa e volontà di romanzo con un posto in Einaudi come consulente editoriale, andando a occupare la scrivania contigua a quella di Italo Calvino. Altri tempi: pare la richiesta di Marco – riferita sostanzialmente così: “Perché anziché pubblicare il libro non mi assumete in casa editrice?” – sia stata accolta da patron Giulio senza fare un plissé.

L’elenco di aneddoti e ‘corrispondenze’ potrebbe prolungarsi per qualche pagina, ma non è importante. Come non è di per sé significativo il fatto che la biografia critica di Vallora sia scandita da una serie di Meetings with Remarkable Men. A sorprendere è invece il modo in cui l’insieme di queste presenze, insieme alla miriade di tutte le altre evocate nei suoi scritti, concorra a escogitare quell’esorbitante dedalo dei nomi che costituisce la sua opera saggistica.

Perché non è solo questione di tracce bio- e stilografiche. L’ubiquità di Marco Vallora era un fenomeno spirituale, al contempo pneumatico e profano. Frequentandolo ci si rendeva subito conto ch’era fatto di una sostanza stranissima, indescrivibile e forse unica nel suo genere, dotata di onnipervasiva capillarità. A volte ho pensato fosse nato per assimilare – con la curiosità e l’ostinazione, la scrittura il pensiero le lamentose peregrinazioni – il mondo intero. Se c’è un principio – dannatamente folle, squisitamente folle – che può dire che cosa è stato questo Mercurio trasversale delle arti, suona forse così: Vallora è l’uomo che era dappertutto. Ché se piglio quasi a caso un libro di Béla Balázs dallo scaffale, ci trovo un’introduzione di Vallora, che L’impero dei segni l’ha tradotto Vallora, che di Maccari e Afro e Burri e Marca-Relli ha scritto Vallora – ma anche di Proust Baudelaire Mahler Stravinskij Bonnard Truffaut Hogarth Schönberg Soutine Valéry Paul Morand Mattioli Sanfilippo Congdom… Come nodi di un magico tappeto, in lui nomi diventano concetti, medianici ricami critici che intessono un’esperienza a chiunque aperta, fatta di costellazioni soltanto in apparenza ‘personali’. Ma su questo, qualcosina ancora.

Qualche settimana fa, passando per l’ultima volta al vaglio le bozze del citato volume in uscita (ah, avevo dimenticato il titolo: Scritti. Come se la parola dipingesse), m’è capitato di chiedermi, specie dopo testi come quello, vertiginoso, su Lorenzo Lotto (Di alcune Sacre Concitazioni) o Nadar o “dell’arte prodigio, che da nulla produce qualcosa”, perché, a fine lettura, si abbia un’impressione di stordimento, qualcosa come, oserei dire, l’effetto di una ‘labirintite letteraria’, dovuto al fatto che per pagine e pagine, sballottolati, a mo’ di un tronco sulle rapide, dalla portata di quella mirabolante scrittura torrenziale, gli anelli, a un tempo lineari e concentrici, del ragionamento, e i turbini d’immagini, che seguono e si alternano con impeto ed entusiasmo, tanto mandano la comprensione in capogiro che, voltata l’ultima pagina, si farebbe fatica a compendiare, a stringere in breve concetto, quel che si è letto. Vorrei allora ragionare sui motivi di quest’impossibilità e perché qualifichi la prosa, “incomparabile”, di Marco scrittore, cominciando con un assaggio:

“E che trovata, quella ‘ripresa’ del ‘volto’ d’una giovane interprete, Marie Laurent, ma presa dalla parte posteriore, di spalle – sinuoso collo di diaspro –, forse mentre interpreta quel François le Champi di George Sand, che avrebbe soggiogato pure Proust. Pare avesse dei tratti piuttosto grossolani: eccola servita. Il collo è di superba eleganza, come di marmo (solo la contessa di Castiglione, l’amica di Cavour e di Costantino Nigra, “statua di carne”, secondo Metternich che bene la conobbe, nelle mene della diplomazia sabauda, avrebbe avuto di queste eccentricità: farsi fotografare, anni dopo, da Pierre-Louis Pierson, dietro paraventi, schermi o esattamente, anche lei, di schiena. Ma Nadar anticipa tutti)”.

Chiudendo la sua Prefazione al Meridiano Da Cimabue a Morandi, Contini ci offre uno spunto provvidenziale, nominando “l’animazione antropomorfica impressa da Longhi alla realtà studiata (per cui si è potuto discorrere di espressionismo), la convocazione di tutte le arti e le tecniche possibili perché offrano le loro riserve di metafore a un poliglottismo di cui non s’è ancora dato un così estremo esempio […]”. Segue poi un appunto sull’oralità longhiana, sul suo «rimpianto di non esser diventato attore», arrivando a definire la sua opera “vasta mimesi del cosmo visibile” dove “ogni […] oggetto parla con accento inconfondibile per la sua unica voce”.

Nello ‘squarcio’ ritagliato da Vallora, come nelle fêtes galantes di un interno proustiano (immaginatelo con Raúl Ruiz), ciascuna sagoma umana è impegnata a mimare se stessa, dunque a coincidere col dettaglio, necessariamente unico, del proprio carattere. Come a dire che quando si è completamente occupati a impersonare se stessi non si può fare altro, ed è solo allora, quando l’azione del singolo, senza null’altro produrre, non esibisce che la propria qualità, che emerge lo stile. – Lo stile come pura azione ineffettuale del carattere –.

“L’ubiquità di Marco Vallora era un fenomeno spirituale, al contempo pneumatico e profano. Frequentandolo ci si rendeva subito conto ch’era fatto di una sostanza stranissima, indescrivibile e forse unica nel suo genere, dotata di onnipervasiva capillarità”.

Con prestiti da “tutte le arti e le tecniche possibili” – qui teatro e fotografia, scultura e letteratura, ma anche cinema (si parte da una “‘ripresa’”), mentre il pittorico rimane implicito – il dedalo dei nomi costantemente inscenato da Vallora, ciascuno dei quali viene figurativamente qualificato – Marie Laurent per il “sinuoso collo di diaspro”, la contessa di Castiglione “‘statua di carne’”… – non ha nulla del ‘catalogo’ erudito. Ogni ‘appello’ è un’ecceità stilistica, portatore sintomatico di un gesto irripetibile in quell’«animazione antropomorfica» che restituisce allo spettatore il girato di un ambiente, cioè appunto, come segnala Contini, di uno dei molti palcoscenici in cui è ripartito il “cosmo visibile” – e, a ben pensarci, deriva forse da questa proiezione a quinte en abîme l’ossessione valloriana per i sipari, da Spellbound a La carrozza d’oro, attraversando, ma caparbiamente eyes wide shut, gli orfici specchi liquefatti dell’amato Cocteau. (D’altronde un precocissimo Vallora, aveva solo ventiquattro anni, tratta per «Nuovi Argomenti» del modo in cui il mondo, per dimostrarsi, confuta metateatralmente la propria unicità: è l’ombra della scrittura tra i doppi di Schnitzler).

“Ogni […] oggetto – sancisce Contini per Longhi – parla con accento inconfondibile per la sua unica voce”. Che significa precisamente? Che tutto quel che viene nominato diviene puro dettaglio, significante di se stesso. Questo vale, lo si intuisce, per la ‘risoluzione strumentale’ dello stile, che, quasi topologicamente, aspira a con-figurare l’ultimo differenziale percepibile (dal ritmo del fraseggio al preziosismo lessicale, per raggiungere finanche il ‘minimo’ del suono sillabato, allitterato), ma ha anche un suo lampante ‘ascendente’ pittorico. Lo ‘stordimento’ che rilascia la pagina valloriana, impedendoci di raccontarla, è simile a quello da cui saremmo colti se ci venisse chiesto di riferire i dettagli di una ‘grande scena di genere’, che so, il Convito di Veronese, un telero delle Storie di San Rocco o di quelle carpacciane di Sant’Orsola (pur senza volerlo, non abbiamo saputo allontanarci da Venezia, chissà perché).

Come al cinema (Sartre su Tintoretto ha visto bene), la scena è chiara, come lo è d’altra parte l’incubatrice modernista della Parigi di Nadar, così felicemente tratteggiata da Vallora salonnier. Eppure sfiderei chiunque, di fronte alle Nozze di Cana del Louvre, ma basterebbe un ben più ‘ristretto’ Embarquement pour Cythère di Watteau, o una Storia primitiva di Piero di Cosimo scelta a piacere, a rendicontare, dopo aver visto, in quale azione sia impegnato ogni attante. Viene impossibile perché, mentre ciascuna di quelle ‘comparse’ con-porta uno stile evidente e lo trasmette, nessuna significa anzitutto per ciò che fa. Come nella prosa di Marco, che non ha nulla della critica esplicativa, il ruolo dei dettagli è (ricalchiamo Pareyson) formante e non narrativo-descrittivo. Per cui, se indagata con occhio deterministico, la marea dei particolari frastorna, perché si tratta, come davanti a un dipinto, di un’infinità di minuzie troppo rifinite per poter essere memorizzate, eppure al contempo la loro consonanza stilistica è così coerente che il gioco d’insieme produce una sensazione qualitativamente omogenea, dove la maniera dell’autore, nel caso Marco Vallora, e del suo soggetto, in verità qualsiasi, si coagulano in solo gesto immaginifico.

Più che scritte, si tratte di pagine composte, in cui, come per l’increspatura di un panneggio o un chiaroscuro muscolare, posizione e stile della campitura e della pennellata prevalgono sulla determinatezza semantica che esprimono. Una tela di Veronese ci fa abitare il movimento gestuale, dunque, in fin dei conti, la vita di quel mondo, senza che sia poi così rilevante chi, nella semplificazione storiografica del quadro, impersona questa o quella Pathosformel. E così, similmente, in ogni pagina di Marco Vallora, nella cui vorticosa coclea affabulatrice perdiamo ogni equilibrio referenziale, siamo, in actu signato, medesimi al reale che trepida e si staglia in una foto di Nadar, nei “lenzuoli biancastri di cariata dentina” di Lorenzo Lotto o nella “pittura, disfatta, di sego, e spesso spiriticamente cellulitica” dell’“ipocondriaco” Pontormo.

Capire un gesto significa certamente collocarlo nel suo luogo proprio (Ort), ma anche rispettarne lo spazio di esecuzione. Per dire ancora qualcosa della scrittura di Marco Vallora, che, al di là delle diverse ‘occasioni’, è l’unitaria pulsazione sottocutanea a ogni suo testo, vorrei allora tentare una doppia Erörterung, ‘localizzazione’ micro- e macroscopica, di quel che in essa è all’opera.

Su più ampia scala, la sua cornice è la pagina. E mi viene qui in soccorso un’intuizione di Montale su Malaparte, recentemente ripresa da Pier Giovanni Adamo in apertura al suo finissimo Il quarzo e la cera. Come dell’“arcitaliano”, anche di Vallora – non per caso eclettico elzevirista flamboyant – si potrebbe dire che “non ha scritto libri, ma pagine”. Affermazione che, per essere approfondita, si può far reagire con quella (Il vento è mutato) dove ‘Eusebio’ sentenzia: “Alla ‘pagina’ come genere s’è visto che Svevo era negato”. Messi in fila, i due verdetti spiegano infatti la differenza, sostanziale, che esiste tra chi scrive per raccontare, descrivere o spiegare, organizzando nel tempo una struttura (ovvio, non necessariamente lineare e rigida) di fatti semanticamente identificabili, e chi invece intende la pagina come l’inquadratura di una scena dove a contare è la posizione reciproca degli oggetti che vi si manifestano, così come le loro singole caratteristiche plastiche e i gesti che allestiscono.

Quando svolge il tempo in racconto, occupandosi in via prioritaria della successione sonora della melodia, il grande romanziere si concentra sulla prima di queste due polarità, concedendosi semmai di tanto in tanto un indugio sulla seconda, che è invece prerogativa fondamentale dello ‘scrittore di pagina’, il quale lavora sinotticamente sul contrappunto, cioè sulle sovrapposizioni stilistiche, sulla prestazione figurativa del materiale lessicale e delle sue risonanze locali, sul ‘suono visivo’ della prosa che, indipendentemente da quel che dice, produce effetti sensibili di valenza mai semplicemente discorsiva.

E, come promesso, scendo così a più ‘piccola’ scala. Dall’inquadratura alla pennellata, dunque, per cercar di capire come funzioni, nel concreto, La lingua di Marco Vallora, come recita la fulminante Premessa di Giorgio Agamben al citato volume degli Scritti, sulla cui frequenza interpretativa vale la pena sintonizzarsi. Vi si dice che i lapilli espressivi che accendono la prosa di Vallora, le sue funamboliche staffilate aggettivali e gli sbilenchi arpeggi sintattici a cui s’appendono, “obbligano il lettore a interrompere il flusso del semantico per soppesare e tenere per un attimo in sospeso il puro – o impuro – significante. Non si tratta semplicemente di trovare un equivalente letterario dell’opera d’arte figurativa, ma di sospendere l’intellegibilità della lingua per far guizzare in quel breve vuoto l’alterità del non linguistico – del figurativo – che s’intende evocare”.

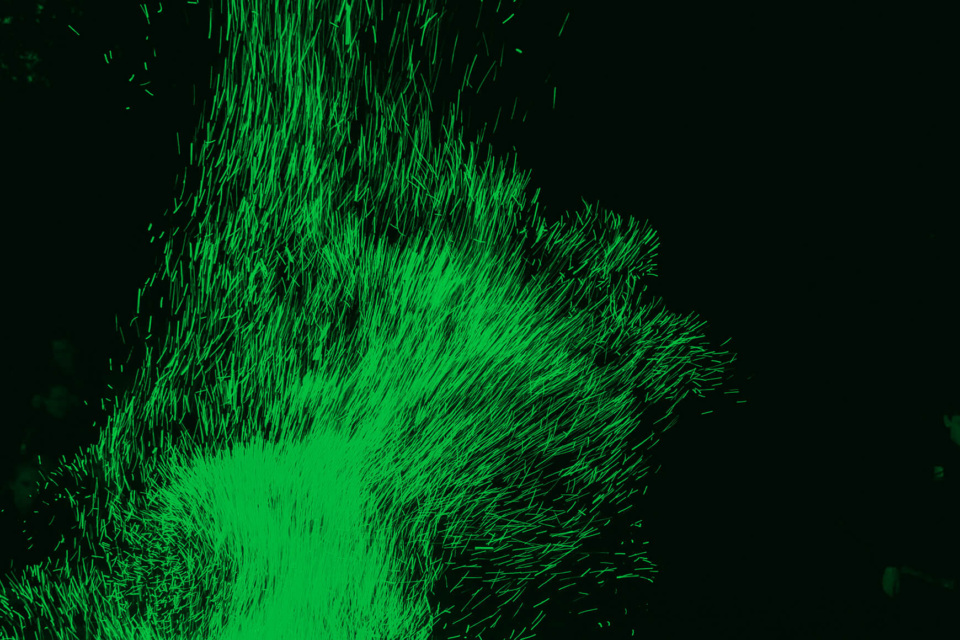

Nelle sue spericolate oscillazioni infinitesime, la prosa di Vallora funziona come segno non che significa qualcosa, ma che (e)segue una necessità stilistica e, realizzandosi nella materia sonora del ‘detto’, la fa sentire a chiunque ascolti e dunque (!) veda. In viva analogia, l’esempio forse più eclatante è il tocco che la pennellata invera. Quanto, ad esempio, le ‘passate’ di un Raffaello sono terse, come pulite dalla loro luce intrinseca, tanto gli impasti di Rembrandt sono invece suppuranti e cupamente corrugati, aggravati dal dramma del tempo patito. Ecco allora che i significanti sospesi di Vallora, lasciati detonare prima d’investire il ‘senso’, agiscono come pirotecniche battute di pennello: ductus–dictare–Dichtung… Si tratta sempre, in ultima analisi, di alimentare lo ‘scritto’ col ‘poetico’.

Nella sua meno irrequieta carrellata critica sul contemporaneo, Le arti figurative: splendori e miserie, Marco Vallora arriva a domandarsi se non sia “[…] la parola (appunto dipinta), il verbo critico, che spiega e simula, la vera, ultima sostanza gassosa di un’arte che non consiste più nemmeno nella materia”. Forse che, bandita dalla secolarizzazione cosale dell’arte essiccata nel puro concetto, o nel fossile sociale dell’objet trouvé, la pittura, per poter sopravvivere, si è trasfigurata in un’estrema intensificazione immaginale della prosa?

Diceva Gianfranco Contini che “non si può essere un critico letterario, se non si è un buono scrittore”. Vale anche per la ‘critica figurativa’. Non si può essere un critico dell’arte pittorica, se non si è un buono pittore. Bisognerà però chiedersi di che genere di pittura si debba essere esperti. La risposta di Longhi e Vallora è disarmante per semplicità ma nei fatti d’impervio adempimento: di quella pittura che si può fare per iscritto. Per l’appunto: “Come se la parola stessa dipingesse”.