Tom Bunk ha lavorato per «Mad Magazine», «RAW» ed è stato al centro della grande stagione del fumetto underground europeo e americano. Molti lo ricorderanno come autore degli Sgorbions, una serie di carte che ritraevano bambolotti per nulla adorabili, ma disgustosi e demenziali. Oggi utilizza il suo tratto grottesco, fortemente influenzato da artisti come Grosz e Dix, per mettere in ridicolo Donald Trump.

Il “brutto” esercita da sempre un fascino ambiguo e irresistibile.

Si pensi, ad esempio, a certe opere di Hieronymus Bosch, come Il Giardino delle delizie, dove l’armonia dell’Eden scivola verso un mondo di piaceri distorti e infine nell’inferno popolato di demoni e corpi deformi. In Bosch il grottesco diventa forma e suscita meraviglia e spaesamento. Il brutto non è più soltanto ciò che ripugna, ma ciò che rivela.

Nel celebre lavoro di Bachtin su Rabelais il brutto, il deforme, il grottesco si prestano come categorie utili a svelare i rapporti di potere che regolano la società feudale. Anche Raffaello, Filippino Lippi, Pinturicchio e buona parte degli artisti del Rinascimento italiano furono largamente influenzati dal brutto, attraverso le decorazioni della Domus Aurea, che effigiano figure ibride, mostruose, perturbanti.

Questa stessa seduzione che il brutto esercita su di noi attraversa la cultura visiva contemporanea, dal fumetto all’illustrazione, dal cinema alla cultura del giocattolo. Perché il brutto, anche quando nascosto o rimosso, puntualmente ritorna.

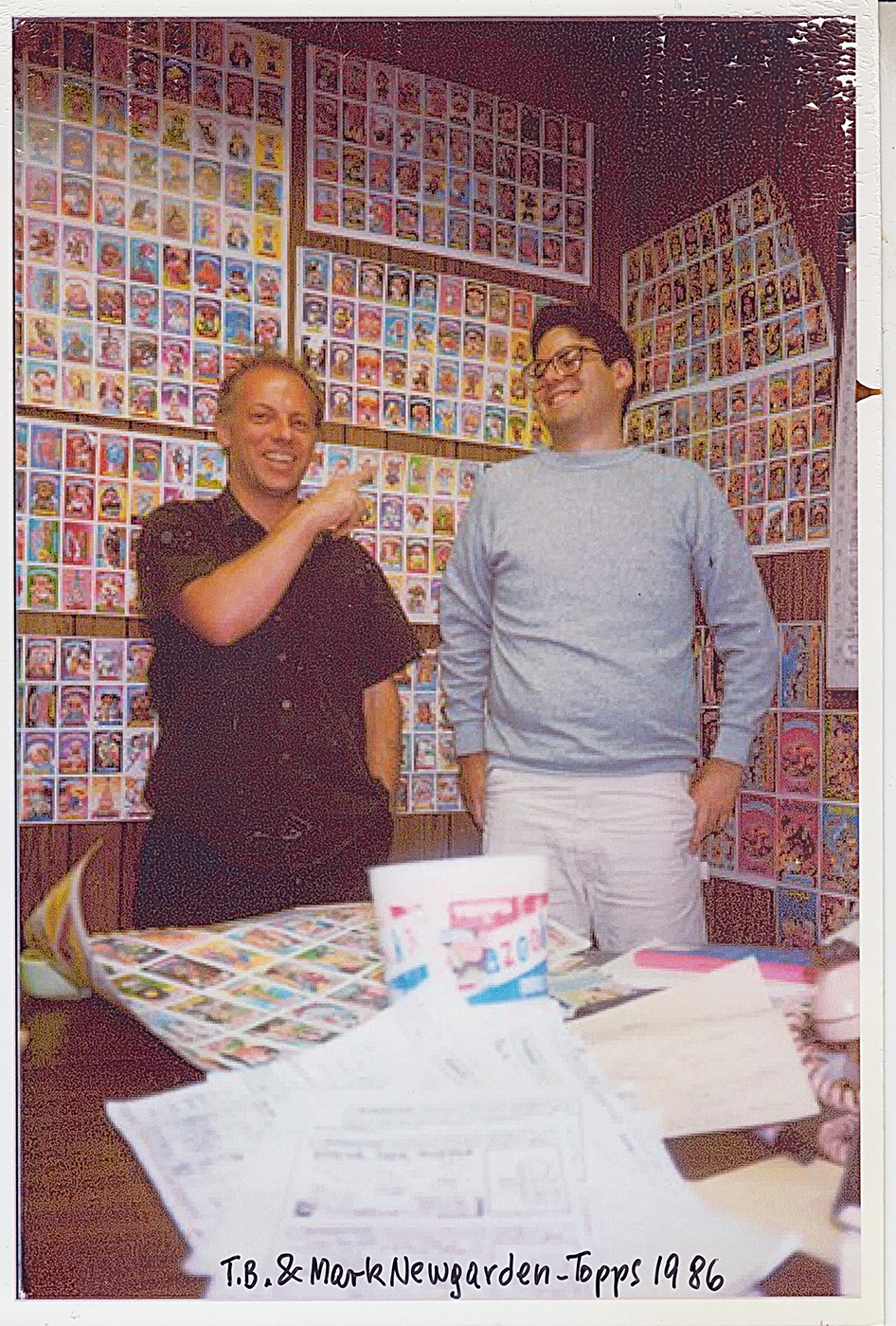

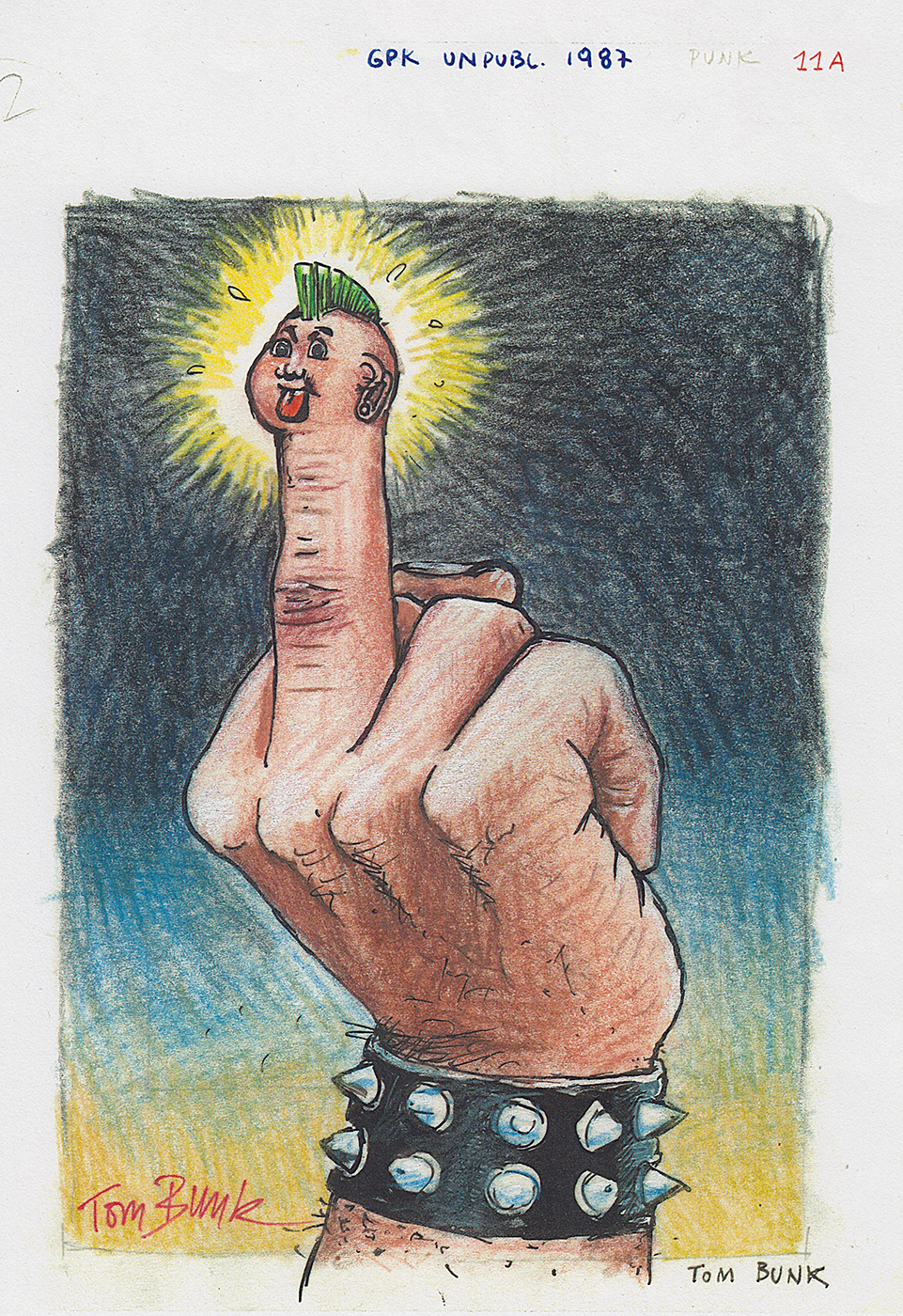

Nel 1985, con la serie Garbage Pail Kids, un gruppo di artisti provenienti dal mondo del fumetto (Art Spiegelman, Mark Newgarden, John Pound, Jay Lynch e Tom Bunk), decide di parodiare le popolari bambole Cabbage Patch trasformando la dolcezza in disgusto, la perfezione in difetto, l’infanzia in una piccola allegoria del caos. Prodotte dalla Topps, in Italia arrivarono con il nome di “Sgorbions”, e furono un prodotto destinato all’infanzia tra i più bizzarri e originali; per molti furono un’educazione sentimentale al grottesco. Figurine che hanno rivoluzionato il mondo del collezionismo, portando la carica eversiva dell’universo underground in un contesto pop.

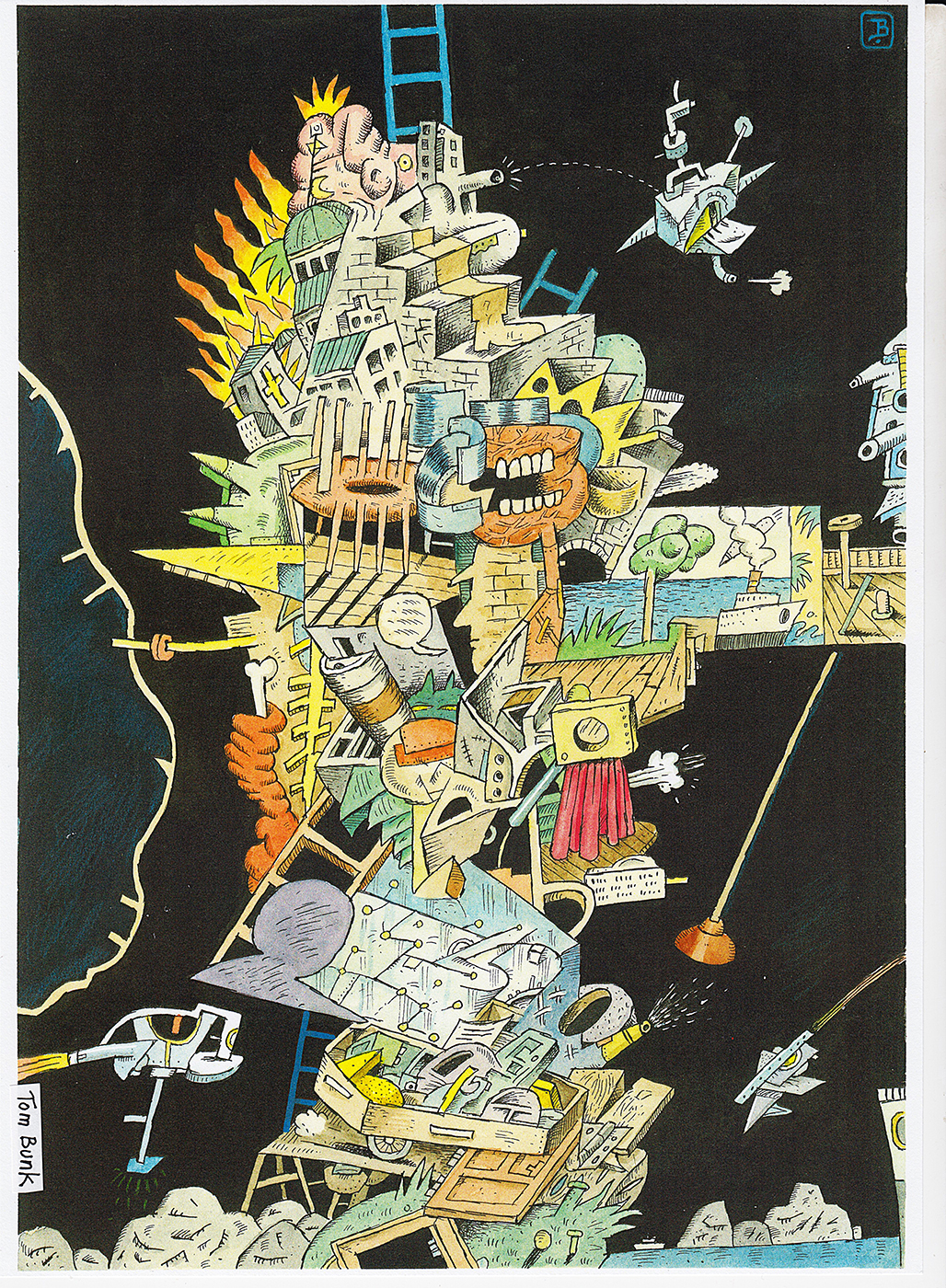

Tom Bunk si forma artisticamente in quell’orizzonte. Il suo lavoro parte sempre da un’attenzione per l’oggetto minore, il dettaglio, il frammento. Nel suo tratto convivono deformazione e precisione, ironia e senso di inquietudine.

Di origini croate ma di stanza a New York, Bunk ha collaborato con le maggiori riviste di controcultura americane, «RAW» e «Mad Magazine» su tutte.

Noi lo avevamo incontrato qualche anno fa in occasione di AFA Festival, durante l’edizione del 2018 tenutasi al Leoncavallo, a cui aveva partecipato su invito del fumettista milanese Hurricane, suo amico di lunga data. Nel 2024 ha realizzato la cover di una nostra pubblicazione, Osso Comix, che conteneva anche una selezione di suoi lavori inediti.

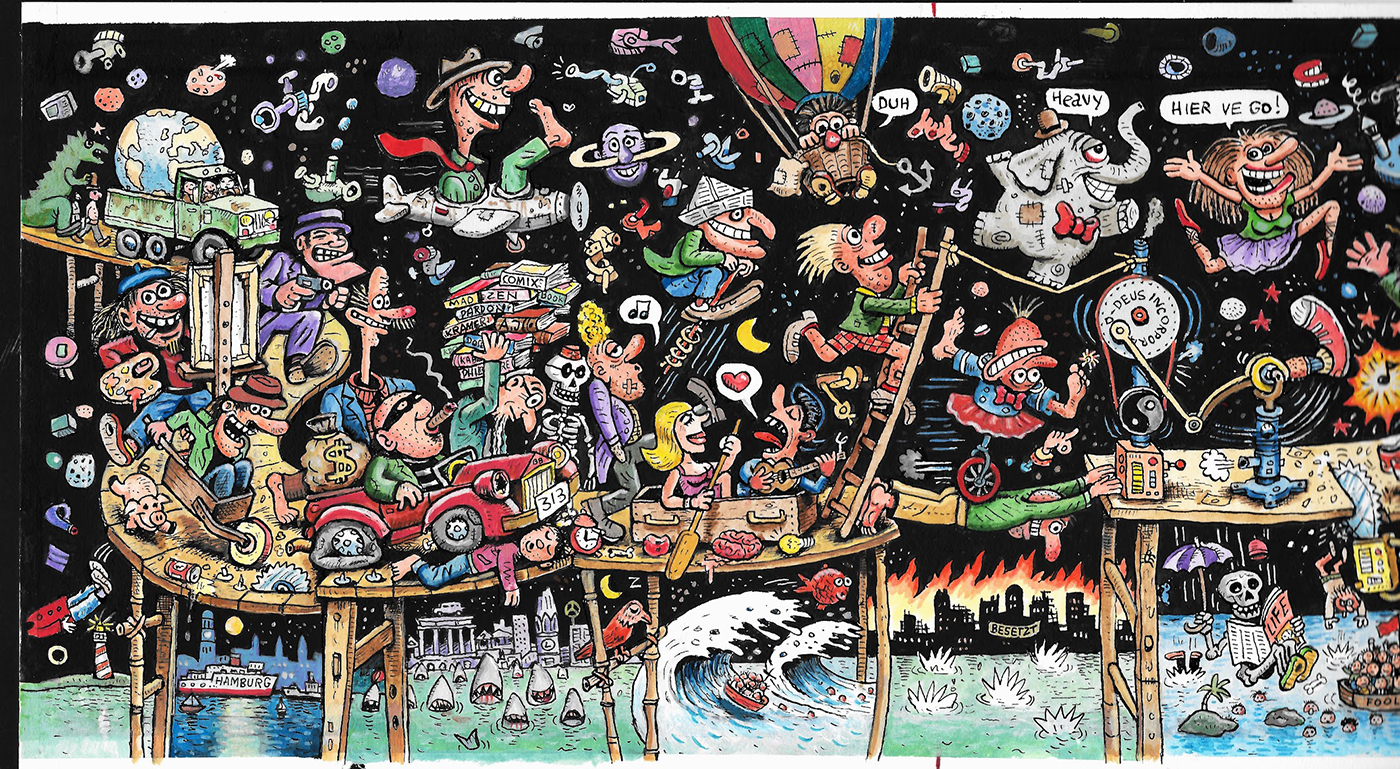

La pratica artistica di Bunk spazia dall’illustrazione al fumetto fino alla pittura, con un misto di giocosità, splatter e astrattismo formale; il suo sguardo assomiglia a quello di chi guarda il mondo dal basso di uno scaffale di plastica, ma con la perizia di un entomologo. Il brutto, nelle sue immagini, non è nascosto: è messo in scena e ha un che di studiato. In questo senso il suo lavoro opera anche come commento sulla cultura statunitense e su come abbia trasformato tutto – persino la rabbia e la paura – in intrattenimento.

La sua opera è intrisa di elementi satirici, nel senso più classico del termine: sesso, corporeità, violenza e morte sono le armi con cui attaccare e mettere a nudo il potere.

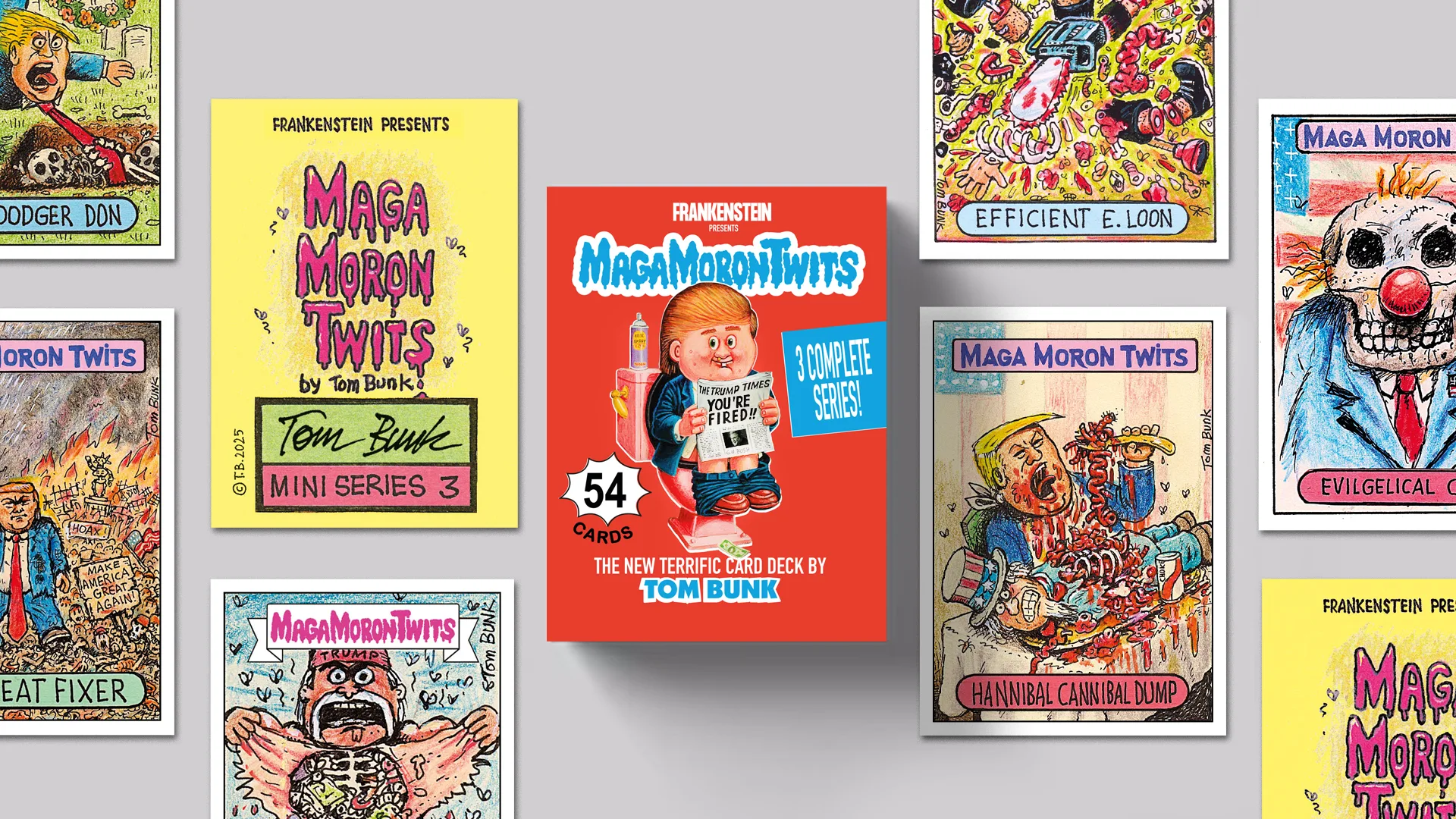

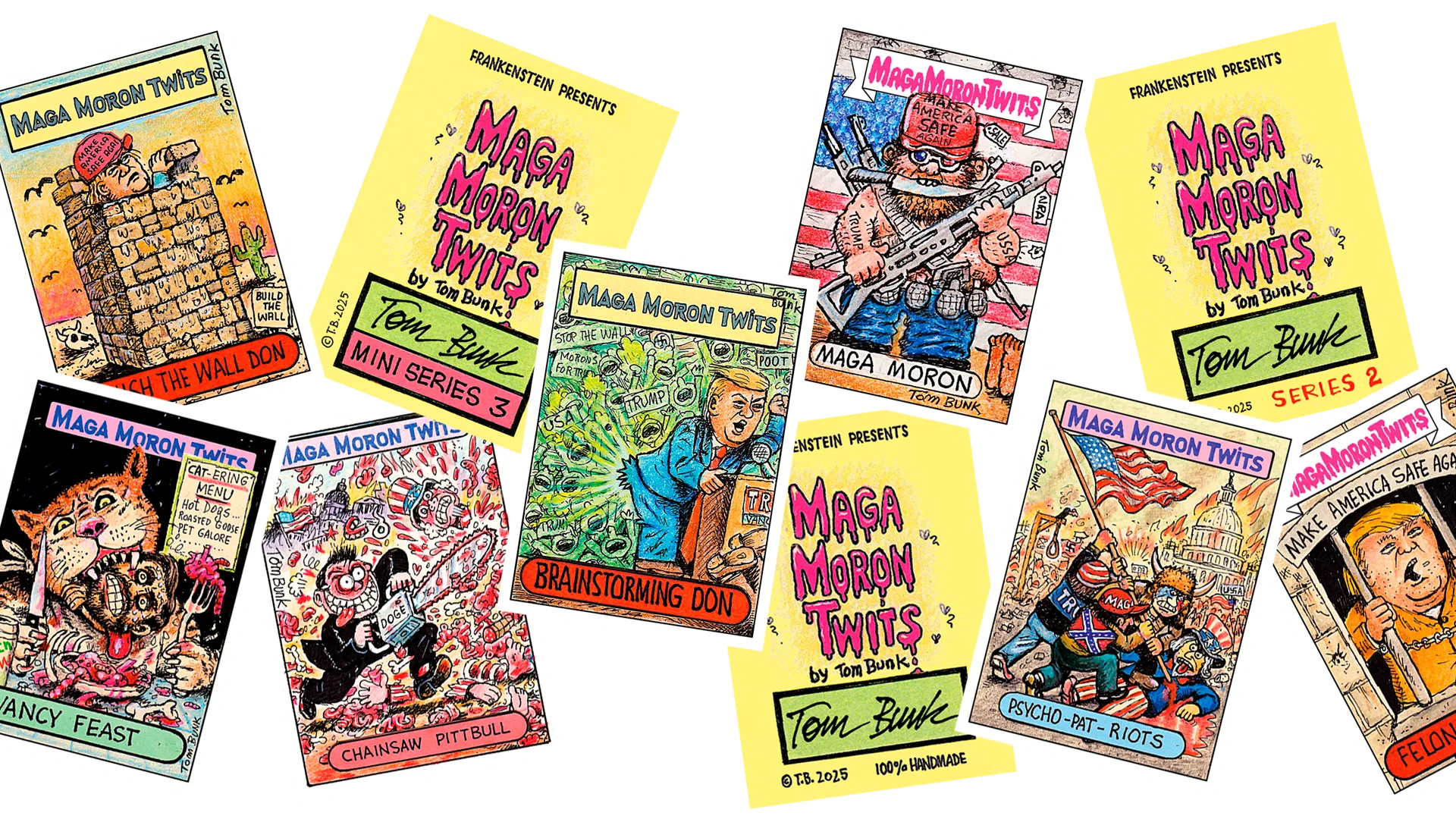

Né è una prova lampante il suo ultimo lavoro, pubblicato in collaborazione con noi di Frankenstein Magazine: MAGA Moron Twits. Un mazzo di carte collezionabili che ridicolizza con veemenza Donald Trump e tutto l’universo MAGA. L’impostazione grafica è la stessa dei Garbage Pail Kids, lo stile delle illustrazioni però è molto più ruvido, grezzo, lontano da qualsiasi forma di patinatura; una scelta precisa, che volge all’attacco frontale e diretto di Trump e dei suoi seguaci attraverso la loro rappresentazione più cruda e grottesca.

Dalle origini in Croazia alla scena underground di Berlino, fino a New York: nel tuo percorso hai attraversato mondi molto diversi. Quali sono le differenze che hai osservato?

Se dovessi scegliere, esiste un luogo che oggi puoi chiamare “casa”?

Ho vissuto in luoghi molto diversi tra loro, ognuno dei quali ha influenzato profondamente la mia identità e la mia arte. Questi spostamenti hanno coinciso con la mia crescita: sono nato a Spalato, in Dalmazia (i miei genitori erano emigranti tedeschi) e sono cresciuto lì, quindi mi considero principalmente di origini mediterranee. A 13 anni ci siamo trasferiti ad Amburgo, in Germania, un ambiente completamente diverso, grigio e piovoso, e lì ho trascorso la mia adolescenza, finendo la scuola e l’Accademia delle Arti. A 27 anni mi sono trasferito a Berlino Ovest, un ambiente molto più aperto dove ho cercato di capire cosa volevo davvero diventare. Ho iniziato come pittore, ma alla fine sono diventato un fumettista!

Dopo circa 6 anni di carriera, via via più brillante, mi sono innamorato e per amore mi sono trasferito a New York. Ho iniziato a lavorare nell’ambiente del fumetto underground, mentre facevo l’illustratore per varie realtà: per una rivista scientifica, per libri scolastici, per libri per bambini. Ho ripreso a dipingere e ho continuato a sperimentare sia nel fumetto che nella grafica. Mi sono anche sposato e sono diventato padre. Così New York è diventata la mia destinazione finale, ma nel profondo del mio cuore la mia vera casa è Spalato, dove sono cresciuto.

Ma guardando indietro, ogni luogo in cui mi sono trasferito ha avuto un ruolo distintivo nello sviluppo della mia vita e della mia arte… Oggi mi considero la somma di tutti questi luoghi diversi.

In passato hai collaborato con realtà editoriali underground come «RAW Magazine», fondata da Art Spiegelman e «Mad Magazine» di Kurtzman e Gaines. Sono state esperienze fondamentali per il panorama fumettistico americano, che hanno definitivamente legittimato il fumetto contro-culturale. Quanto e come hanno contribuito queste esperienze editoriali alla tua formazione, e che importanza hanno avuto negli USA pubblicazioni di questo tipo?

Quando mi sono trasferito a New York è stato come un salto nel vuoto. Ho dovuto ricominciare da zero! Non avevo alcuna conoscenza, solo un nome e un indirizzo, quello di Art Spiegelman: sono andato da lui. Mi ha offerto un lavoro per la sua rivista «RAW Comix». Poi mi ha presentato alla società Topps, dove ho svolto molti lavori di progettazione, tra cui quello per Garbage Pail Kids, che è diventato un successo mondiale. Qualche anno dopo ho fatto visita a Harvey Kurtzman e ho lavorato con lui al suo fumetto. Nel 1990 mi ha consigliato di cercare lavoro da «Mad Magazine» e sono diventato un collaboratore fisso della rivista per i successivi 30 anni!

Il mio lavoro è sempre stato contraddistinto da uno spirito ribelle e contro tutto (la mia prima influenza da bambino sono stati i disegni di George Grosz), quindi quando oggi lavoro per «Mad» o Garbage Pail Kids, o realizzo i miei fumetti sperimentali, illustrazioni o carte, il risultato è sempre frutto del mio subconscio un po’ anarchico e ribelle.

Dal tuo lavoro sui Garbage Pail Kids alla pittura ritorna sempre una fascinazione per il mondo dell’oggetto, del giocattolo, del piccolo frammento di cultura popolare. In America questa estetica del kitsch è diventata un linguaggio, da Jeff Koons al cinema di John Waters o Joe Dante. Pensiamo anche all’esperienza dei Chicago Imagists, che seppero portare l’immaginario del fumetto e del cattivo gusto dentro il linguaggio dell’arte contemporanea.

È qualcosa che hai ereditato vivendo in quel contesto, o è una sensibilità che ti portavi già dietro, magari dall’Europa?

Molto prima di arrivare negli Stati Uniti ero interessato all’arte di nicchia, in particolare a quella che aveva qualche legame formale con il fumetto, con la narrazione, e che presentava un umorismo grottesco, come quella di Grosz e Dix in Germania, o l’arte del gruppo Hairy Who; poi Westerman, Saul e Basil Wolverton negli Stati Uniti, Jan Voss, il Figuration Narrative Group a Parigi, Adami, Dubuffet e l’Art Brut, ecc. Ma anche Bruegel e Bosch, Dubout e Jacovitti. Quindi, quando sono arrivato negli Stati Uniti, avevo già maturato un gusto grazie ai tanti artisti che mi avevano ispirato. Uno degli artisti che ho scoperto qui è stato Philip Guston.

I Garbage Pail Kids sono un esempio anomalo di compatibilità tra pop e underground. Sporcizia, ironia, un certo tipo di disegno; elementi tipicamente legati all’universo underground per un momento sono diventati popolari entrando in un contenitore dal grande successo commerciale. Per noi, all’epoca bambini, è stato un evento di rottura, perché se il prodotto era assimilabile a tanti altri del mercato del giocattolo e del collezionismo, l’estetica era totalmente diversa da qualsiasi altra cosa avessimo visto prima.

Pensi che l’underground possa sposarsi felicemente al mainstream senza snaturarsi, in alcuni casi? E come ti spieghi il successo strepitoso dei Garbage Pail Kids?

Negli anni ’80 i Garbage Pail Kids furono una rivelazione scioccante per i bambini di tutto il mondo: mostravano loro ciò che i genitori e la società non volevano che vedessero, cioè la cruda verità!!! A mio avviso, i Garbage Pail Kids furono ciò che «Mad» fu nei primi anni ’60 per gli adolescenti dell’epoca, che in seguito crearono i fumetti underground!

«Mad» e i GPK mostravano ciò che la società voleva tenere nascosto per mantenere i giovani calmi e obbedienti. Il fatto che genitori e insegnanti odiassero quelle figurine e le vietassero contribuì solo al loro successo.

Per quanto riguarda i fumetti underground, fin dall’inizio erano destinati più a lettori adulti o adolescenti. La loro vera rivoluzione fu quella di consentire di esprimere il proprio io interiore attraverso i fumetti. Per me e per milioni di altre persone fu un ingresso illuminante in questo mondo.

Trump è il primo politico su cui hai fatto satira così esplicita? Perché hai deciso di dedicargli un’intera serie di carte?

Già quando vivevo a Berlino negli anni ’70, lavoravo per una rivista satirica di sinistra chiamata «Pardon», che era simile a «Mad», ma molto più impegnata politicamente. A quei tempi la maggior parte delle mie vignette erano di carattere politico. Quindi le cartoline MAGA che ho realizzato qui negli Stati Uniti non sono una novità, sono nate dalla rabbia e dall’indignazione per la stupidità e la crudeltà del movimento MAGA, composto da adepti che hanno subito un vero e proprio lavaggio del cervello. Per me era importante realizzarle solo per mantenere la sanità mentale!!! Inoltre, ho devoluto i profitti delle carte ai Democratici, il che mi ha fatto sentire come se stessi facendo qualcosa per salvare il mondo. Ma purtroppo non è servito a nulla!

Visti i tempi che viviamo, ci viene spontanea una riflessione sull’utilità della satira. Da sempre è uno strumento che smaschera il potere attraverso il linguaggio basso e la rappresentazione grottesca, volti a delegittimare chi ci governa.

Ultimamente, però, è in corso un rovesciamento e sono gli stessi potenti a utilizzare questi elementi in maniera esplicita per sminuire chi li contesta.

Donald Trump, che tu attacchi duramente, ha finito per adottare lo stesso linguaggio dei suoi detrattori. Il video generato con l’AI che ha postato per rispondere alle proteste di piazza del “No Kings Day” e che lo vede scaricare quintalate di letame sui manifestanti dal suo jet privato ne è un esempio eclatante: sembra che il potere abbia finito per autorappresentarsi con gli stessi strumenti che sono sempre appartenuti alla satira.

Come pensi quindi che dovrebbe rispondere la satira a un linguaggio del potere così imbarbarito? Sono sempre efficaci gli strumenti di un tempo?

La situazione è così trasparente e chiara che la satira sembra quasi inutile. Tuttavia, penso che la satira sia ancora importante. Come modalità di espressione per dare sollievo alle persone, e incoraggiamento a reagire. L’umorismo è sempre sano e la satira deve continuare con ogni mezzo e in qualsiasi forma intelligente a minare il potere del regime autoritario. L’autoritarismo non sa davvero come affrontare l’umorismo, perché per chi governa è fondamentale essere preso sul serio.

Viviamo in tempi folli, non riesco a stare al passo con tutte le bugie e le fake news, la brutale crudeltà, il sadismo e l’incertezza, e ora, con lo sviluppo delle AI, le cose non potranno che peggiorare… È tutto molto confuso e deprimente. Ma è anche un buon motivo per godersi la vita, finché si può.

“L’umorismo è sempre sano e la satira deve continuare con ogni mezzo e in qualsiasi forma intelligente a minare il potere del regime autoritario. L’autoritarismo non sa davvero come affrontare l’umorismo, perché per chi governa è fondamentale essere preso sul serio”.

Le scene che hai ritratto nel tuo mazzo MAGA Moron sono spesso rappresentazioni estreme e molto gore, rivolte contro personaggi di potere. Nel contesto odierno della violenza rappresentata nei media, utilizzata fisicamente da eserciti e apparati statali in tutto il mondo e sdoganata anche nella comunicazione istituzionale e politica, come si posiziona la tua rappresentazione della violenza, e che equilibrio c’è tra questi elementi espliciti e l’umorismo che permea il tuo lavoro?

Rifiuto categoricamente la violenza fisica in qualsiasi forma, ma nell’arte è diverso, basta guardare tutte le immagini di Gesù Cristo sofferente. Nel mio caso, spesso ricevevo incarichi che contenevano immagini cruente, violente, grottesche, sanguinose e aggressive, soprattutto per GPK e «Mad», e poiché ero bravo a realizzarle, ne ricevevo sempre di più. Nel caso delle carte Moron, sono nate da una rabbia e da un disgusto reali, e a volte ho persino esitato a pubblicarle perché temevo che fossero troppo oltraggiose, ma poi, dopo poco tempo, qualcosa dentro di me mi ha spinto a premere il tasto Invio e a pubblicarle!

Forse avrei dovuto essere più cauto, ma ora, di fronte alle conseguenze catastrofiche di quel movimento, alla politica meschina che ne è derivata, alla crudeltà palese nei confronti dei più deboli e al furto spudorato della classe avida, le carte sembrano innocenti, carine, innocue e, si spera, un po’ divertenti.