Dal gran Mufti Ahmad al-Husayni, passando per Yasser Arafat, fino ad Hamas, le sorti della Palestina sono state indissolubilmente intrecciate a quelle dei paesi arabi che, nel corso degli anni, ne hanno orientato obiettivi e strategie. Storia del popolo palestinese attraverso le sue classi politiche, tra terrorismo, lotta armata, negoziati di pace e un riconoscimento da parte dell’Occidente a tratti negato.

C’è un passaggio che mi ha colpito nel discorso tenuto dal presidente Biden poco dopo l’aggressione di Hamas in Israele, discorso studiatamente diretto e semplice – si trattava in effetti di “remarks”, un commento a caldo, la cui trascrizione ufficiale che trovate qui è fedele al punto da notare le esitazioni linguistiche Biden, balbuziente dichiarato. Biden dice:

“Hamas non rappresenta il diritto del popolo palestinese alla dignità e all’autodeterminazione. Il suo fine esplicito è l’annientamento dello Stato di Israele e l’uccisione della popolazione ebraica.”

Credo di aver detto cose simili dopo i massacri del 7 ottobre, come hanno forse fatto molti di quelli che riconoscono a entrambi i popoli il diritto di esistere come stati. Vorrei però, accogliendo l’invito di Lucy, provare a problematizzare quest’affermazione apparentemente ovvia, cercando di capire chi abbia rappresentato questo diritto nella storia recente palestinese, e quanto abbia pesato in questa rappresentazione la seconda parte dell’affermazione di Biden: l’annientamento di Israele.

Nel 1988, l’allora leader dell’OLP Yassir Arafat, storico rappresentante delle istanze nazionali palestinesi, proclamò ad Algeri la Dichiarazione d’Indipendenza palestinese, il cui testo è stato redatto dal poeta nazionale palestinese Mahmud Darwish, e tradotto in inglese dal più noto intellettuale palestinese, Edward Said.

La Dichiarazione, che riecheggia stili e immagini della tradizione letteraria araba, segnò all’epoca un distacco decisivo dalla storia politica della resistenza palestinese, per alcune delle cose che dice e per altre che non dice. Quello che non dice è l’indicazione della lotta armata come strumento di liberazione e con lo scopo dell’annientamento dello stato di Israele, punti all’epoca ancora presenti nella Carta nazionale palestinese che definiva gli obiettivi dell’OLP, ufficialmente riformati solo nel 1996. Fra le cose che dice (ed è altrettanto decisivo se si pensa allo slogan delle manifestazioni pro-palestinesi di questi giorni, “From the river to the sea”, ossia, dal fiume Giordano al mar Mediterraneo) c’è invece il riferimento, con l’eccezione della sovranità su Gerusalemme, alla Partizione della Palestina proposta dalle Nazioni Unite nel 1947 (“è questa la Risoluzione che ancora offre quelle condizioni di legittimità interna che assicurano il diritto alla sovranità del popolo arabo palestinese”), e la sua accettazione di fatto.

1. Il Piano di partizione della Palestina

La storia di questa Risoluzione è una pagina nerissima della storia mediorientale del Novecento. Poco dopo la fine della seconda guerra mondiale nella quale la dirigenza politica palestinese, guidata dal gran Mufti Ahmad al-Husayni, si era alleata con Germania nazista, e mentre le dimensioni reali della Shoah diventavano note e gli ebrei superstiti dell’Europa centro-orientale emigravano in massa verso la Palestina, le Nazioni Unite, istituite nel 1945, proposero alle due parti, lo Yishuv – l’insediamento ebraico in Palestina – e l’Alto Comitato arabo in rappresentanza dei palestinesi, due soluzioni per la convivenza delle due comunità pre-nazionali. Una, maggioritaria, prevedeva due stati dai confini intrecciati, con Gerusalemme sotto regime internazionale, data la sua importanza simbolica per le tre religioni monoteiste. L’altra, minoritaria, prevedeva uno stato unico ma federale, dove le due componenti nazionali sarebbero coesistite separatamente, condividendo Gerusalemme come capitale. Lo Yishuv collaborò ai lavori della commissione (detta UNSCOP), boicottati invece dai rappresentanti palestinesi, che avevano chiesto preliminarmente la dichiarazione d’indipendenza della Palestina. Nel novembre 1947, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò (non senza un intenso lavoro di lobbying da parte ebraica e con molti contrari fra i grandi stati, fra i quali l’India di Nehru) il Piano maggioritario di partizione, la cosiddetta risoluzione 181/II, la prima di una lunga serie di risoluzioni (circa 50) di questa storia, che metteva fine alla tutela britannica sulla Palestina (detta Mandato) e ne prevedeva la divisione in due stati, uniti da accordi economici e politici. La parte ebraica accettò la risoluzione, con numerose riserve mentali che ancora influenzano la narrativa nazionale; la parte araba la rifiutò, dichiarando che essa violava il diritto all’autodeterminazione dei palestinesi, i quali non avrebbero accettato nessuna partizione del loro paese.

2. La nascita dello Stato di Israele e la guerra del 1948

Il fallimento del piano UNSCOP aprì la via a due anni di conflitti sanguinosi, di terrorismo e di esodo forzato di popolazioni. Mentre le due comunità entravano in uno stato di guerriglia, combattendosi con l’obiettivo di occupare quanto più possibile del territorio palestinese, la Gran Bretagna, incalzata da attentati quotidiani da parte ebraica, rinunziò ufficialmente al Mandato sulla Palestina il 14 maggio 1948. Il 15 maggio, David Ben-Gurion, a capo dello Yishuv, dichiarò la nascita dello stato d’Israele, che avrebbe dovuto avere i confini definiti dalla risoluzione 181/II (notiamo pure, vi ritorneremo, che l’Unione Sovietica fu la prima a riconoscere il nuovo stato). Il giorno successivo, gli eserciti della Lega araba attaccarono Israele, primi fra tutti Egitto e Siria ma anche il vicino regno arabo hashemita di Giordania, che gli inglesi avevano imposto sul territorio a est del fiume Giordano, (chiamato all’epoca Transgiordania mentre la Cisgiordania è il territorio a ovest del Giordano, la famosa West Bank).

La guerra del 1948, la prima delle guerre arabo-israeliane, fu vinta in dieci mesi da Israele, che conquistò una parte di territorio di poco superiore a quella stabilita dal piano UNSCOP. Descritto come la vittoria di Davide sul gigante Golia dalla storiografia sionista, il successo di Israele fu dovuto, in realtà, al fatto che il suo esercito superava di gran lunga per numero, preparazione e motivazione l’insieme delle truppe degli stati arabi, il che non diminuisce peraltro la sorprendente capacità dimostrata. I palestinesi, che avevano partecipato alla guerra sotto le bandiere dell’Alto comitato e la guida di Husayni, subirono la conseguenza più disastrosa della sconfitta, l’esodo forzato dai territori conquistati – la nakba, “la sciagura”, altra parola del lessico di questo conflitto che ci è diventata familiare. Al contrario, gli armistizi separati del 1949 permisero a Egitto e Giordania di mantenere, rispettivamente, il controllo della Striscia di Gaza e della Cisgiordania, e di ereditare così una gran parte dei circa 700.000 rifugiati palestinesi che vi si spostarono, accolti in campi gestiti da un ente speciale delle Nazioni Unite, l’UNRWA.

Ancora oggi, due terzi della popolazione di Gaza e poco meno di un quarto di quella della Cisgiordania sono registrati come refugee, discendenti dai palestinesi cacciati nel 1948 e nelle successive guerre arabo-israeliane. Circa 150.000 palestinesi arabi rimasero nel territorio conquistato di Israele e formano oggi una consistente minoranza (circa due milioni di persone) con diritto di cittadinanza e diritti civili. I refugees stabiliti in Libano e Siria non hanno invece diritto di cittadinanza (a differenza che in Giordania), perché l’integrazione politica nei paesi ospitanti li priverebbe del diritto di ritorno, argomento specioso che si è risentito in questi giorni, quando Hamas ed Egitto hanno proibito il passaggio dal valico di Rafah. Non è stato solo il conflitto con Israele a provocare l’esodo forzato dei palestinesi. Il Kuwait ha espulso 200.000 palestinesi nel corso della prima Guerra del Golfo, nel 1990, come ritorsione per l’appoggio dato da Arafat, il capo dell’OLP, a Saddam Husayn, mentre la guerra civile siriana ha provocato la fuga di oltre 100.000 rifugiati dei campi, una parte dei quali è emigrata in Europa.

3. I rapporti tra palestinesi e paesi arabi e la Guerra dei sei giorni

Dopo il 1948 – e fino alla nascita dei movimenti nazionalisti armati – la sorte politica dei palestinesi fu affidata in modo cerimoniale agli stati arabi, soprattutto a quelli vicini e ostili a Israele. La causa palestinese divenne uno dei dogmi principali del catechismo politico predicato dal nazionalismo arabo, poiché la promessa di restituire la Palestina agli arabi cementava il consenso interno e giustificava l’apparato militare sproporzionato dei regimi dittatoriali che presero il potere negli anni Cinquanta, anche per le conseguenze della sconfitta del 1948. L’Egitto di Nasser, in particolare, si presentò come il naturale protettore degli interessi dei palestinesi, pur resistendo alla loro integrazione e usando l’arma dei profughi, ammassati nei campi al confine con Israele, come uno strumento di pressione politica sul piano internazionale, e militare contro Israele (è l’epoca dei fedayin, i guerriglieri palestinesi che dall’Egitto compivano attentati in Israele).

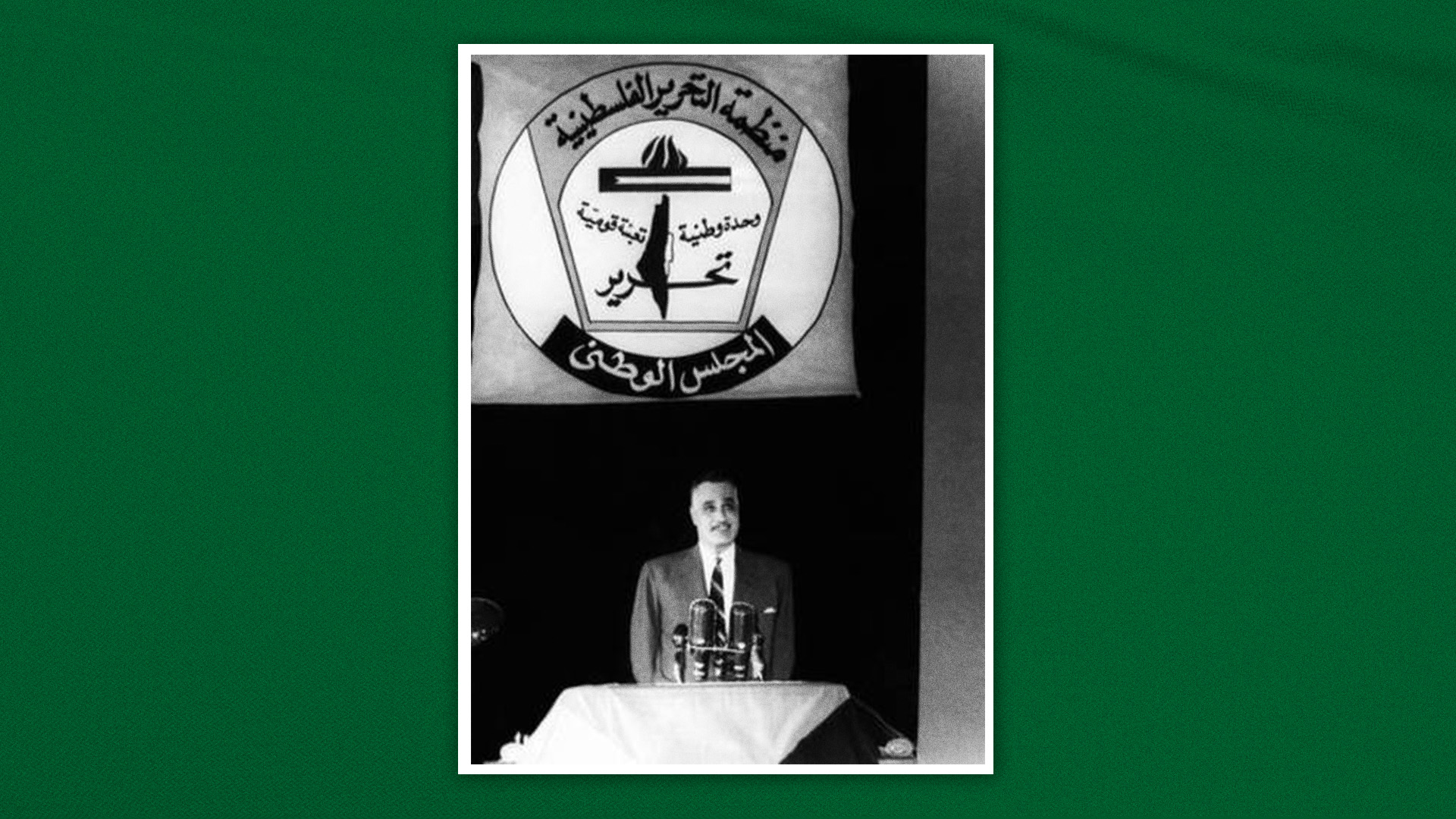

Negli anni Cinquanta si verificò un importante cambiamento nelle alleanze internazionali. L’Unione Sovietica, fino ad allora non ostile ad Israele, considerato come uno stato quasi-socialista, passò a sostenere il campo arabo, aiutando l’Egitto in quella che alcuni considerano come la seconda guerra arabo-israeliana, ossia la crisi di Suez del 1956, mentre gli Stati Uniti subentravano a Inghilterra e Francia, uscite malamente dalla crisi, come protettori di Israele (per inciso, questo carosello internazionale, alienò ad Israele le simpatie della sinistra europea, da allora solidamente filo-araba). Proprio al Cairo nel 1964 nacque l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), con l’obiettivo, dichiarato nel nome, di liberare la Palestina e perseguire il panarabismo, l’unità del mondo arabo. Per i primi anni, l’OLP fu uno strumento docile della politica di Nasser, che sceglieva come dirigenti personaggi incolori di sua esclusiva obbedienza.

Nel 1967, la terza guerra arabo-israeliana, la Guerra dei Sei giorni, con la rapida e spettacolare sconfitta degli eserciti arabi e la conquista da parte di Israele di Cisgiordania e Gerusalemme est, del deserto del Sinai con Gaza, e delle Alture del Golan, mise fine alla speranza palestinese di ritornare con l’aiuto degli alleati arabi. Fra gli effetti di medio termine di questa sconfitta umiliante vi fu, negli anni successivi, la sostituzione dei regimi militari che l’avevano subita con altri ancora più autoritari e più determinati. È il caso di Siria e Iraq, dove, nel corso degli anni Settanta, presero il potere Hafiz Asad e Saddam Husayn, mentre Nasser morì nel 1970, di stress diranno molti, sostituito da Sadat, altro personaggio importante in questa storia. L’effetto più immediato della sconfitta, che i palestinesi chiamarono naksa, termine che significa pressappoco “la batosta”, fu l’ascesa all’interno dell’OLP di una nuova generazione di dirigenti palestinesi, guidati da Yassir Arafat, capo di una fazione paramilitare chiamata Fatah (in arabo, acronimo rovesciato di Movimento di liberazione della Palestina, che però può significare anche la vittoria o la conquista).

4. L’ascesa di Arafat e il terrorismo internazionale palestinese

Arafat è stato una personalità sovradimensionata nel bene e nel male, “larger than life” come si dice, e sicuramente il primo rappresentante riconosciuto e popolarissimo della causa palestinese. Per quelli della mia generazione, Arafat è stato anzi la causa palestinese per eccellenza, con la sua sovraesposizione mediatica (immaginiamo cosa sarebbe diventato oggi) e i suoi brillanti coups de theatre. Arafat e Fatah entrarono sulla scena politica araba poco prima della guerra del 1967 e, subito dopo, furono al centro di azioni famose per la loro spregiudicatezza, come nella cosiddetta Battaglia di Karameh, dal nome di un campo profughi in Giordania da cui Fatah nel 1968 condusse azioni belliche contro l’esercito israeliano. Israele reagì violentemente e, come in altre circostanze, vinse la guerra sul campo ma perse quella mediatica, con Arafat messo in copertina da Time.

Nel 1970 nacque ufficialmente il terrorismo internazionale palestinese, che si sarebbe protratto fino alla fine degli anni Ottanta con azioni militari rivendicate da varie fazioni combattenti in nome della causa palestinese. La prima azione, nota come “Settembre nero”, vide l’OLP di Arafat, insieme alle altre fazioni più radicali, combattere contro re Husayn di Giordania. Il nonno di Husayn, re ‘Abd Allah, erede di una dinastia che dichiarava di discendere dal Profeta Muhammad e che aveva combattuto nella guerra del 1948, fu ucciso da un attentatore palestinese nel 1951, probabilmente perché sospettato di ricercare accordi con Israele. Gli successe il giovanissimo nipote Husayn, padre dell’attuale re di Giordania, il quale si trovò a gestire una popolazione che, dopo il 1967, era per due terzi formata dai rifugiati della nakba e della naksa. Nonostante i tentativi di mediazione di Husayn, la pressione dei gruppi armati nazionalisti palestinesi sulla monarchia giordana, che intendevano rovesciare, culminò nello spettacolare sequestro di tre aerei di linea occidentali, che furono fatti esplodere davanti ai media dell’epoca, e al sequestro dei passeggeri. Il rapido succedersi degli eventi è difficile da immaginare, anche rispetto alla scala degli avvenimenti di questi giorni. Mentre Husayn scendeva in guerra contro la guerriglia palestinese, la Siria si preparò ad attaccare la Giordania, ufficialmente a sostegno di un altro gruppo palestinese radicale di obbedienza siriana. Fu a questo punto che Husayn, dopo avere chiesto inutilmente aiuto all’Inghilterra, storica alleata della monarchia, lo ricevette dagli Usa (il presidente dell’epoca era Nixon) e addirittura da Israele. Lo scontro con le forze siro-palestinesi si concluse con la vittoria di fatto di Husayn di Giordania, mentre i guerriglieri palestinesi si trasferirono in Libano, dove avrebbero alimentato una delle più cruente guerre civili del Novecento. Nel corso del cessate-il-fuoco, stipulato al Cairo con la mediazione di Nasser, re Husayn fu pubblicamente umiliato di fronte all’opinione pubblica dei paesi arabi, mentre Arafat, sebbene battuto, ne uscì ufficialmente come il rappresentante riconosciuto e rispettato della causa palestinese.

La guerra fredda, che dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso si è combattuta anche e soprattutto fuori del mondo occidentale, è il grande contesto necessario per spiegare la radicalizzazione del nazionalismo armato palestinese e il suo patrocinio da parte dei regimi militari arabi, che se ne servivano per combattersi by proxy. Se l’Egitto si rappresentava come il principale alleato dell’OLP, le altre sigle più radicali che si distaccarono dall’OLP fra il 1967 e il 1972 (con nomi appena distinguibili come Fronte di Liberazione palestinese, Fronte popolare di Liberazione palestinese, Fronte popolare per la Liberazione della Palestina) avevano come sponsor la Siria di Asad, arcinemico di Arafat, o l’Iraq ba’athista o, dal 1971, l’ultimo arrivato, il colonnello Muammar Gheddafi; sullo sfondo, l’Unione Sovietica, che forniva addestramento militare e armi. I capi di queste fazioni avevano noms de guerre formati dalla kunya, ossia l’elemento del nome arabo che, nella tradizione classica, indica la paternità del primo figlio: Abu Nidal (padre di Nidal), Abu Abbas, Abu ‘Ala, Abu Mazen. Arafat era Abu ‘Ammar, non perché padre di un ‘Ammar (sarebbe diventato, in età già avanzata, padre di una figlia, Zahwa) ma in omaggio a uno dei compagni del Profeta, ‘Ammar ibn Yasir.

Vorrei ricordare, rispetto alla nostra percezione attuale di disordine globale e di pericolo imminente, come si viveva negli anni Settanta e Ottanta del Novecento, quando attentati terroristici di tutte le sigle e di tutte le parti politiche erano notizia quotidiana, non solo in Medio Oriente ma anche in Europa. Nel 1972, un gruppo denominato Settembre Nero, con ovvio riferimento al conflitto ricordato prima, prese in ostaggio e uccise 11 atleti israeliani durante le Olimpiadi di Monaco (si seppe poi che il gruppo era verosimilmente collegato a Fatah, che se ne serviva per azioni che non intendeva rivendicare).

Settembre nero, cioè probabilmente Fatah, cercò, all’inizio del 1973, di abbattere l’aereo che portava a Roma il primo ministro israeliano Golda Meir, con l’aiuto di missili terra-aria che sarebbero partiti dal litorale di Ostia. L’attentato fu scongiurato grazie all’intelligence israeliana e gli attentatori furono arrestati e processati. Proprio questo processo sarebbe stato la causa del grande massacro del dicembre 1973 all’aeroporto di Fiumicino, dove un gruppo armato fece oltre 34 morti e decine di feriti fra i passeggeri in attesa nel terminal, quelli imbarcati su un volo per Teheran e il personale aeroportuale. Dopo aver dirottato un altro aereo, i terroristi atterrarono in Kuwait dove furono catturati, ma il governo italiano rinunciò a perseguirli e anzi liberò gli attentatori di Ostia. In seguito al massacro di Fiumicino, il governo avrebbe stretto con i gruppi affiliati all’OLP un patto segreto, il famoso “Lodo Moro”, che impegnava i gruppi che lo avevano sottoscritto a non compiere attentati in Italia, in cambio della libera circolazione di uomini e armi sul nostro territorio.

“Vorrei ricordare, rispetto alla nostra percezione attuale di disordine globale e di pericolo imminente, come si viveva negli anni Settanta e Ottanta del Novecento, quando attentati terroristici di tutte le sigle e di tutte le parti politiche erano notizia quotidiana, non solo in Medio Oriente ma anche in Europa”.

5. L’occidente e la causa palestinese

Quello italiano non fu il solo governo occidentale a fare accordi simili con i gruppi armati palestinesi, dato che con il terrorismo politico allora si trattava e anzi, per amore o per forza, se ne riconoscevano le ragioni, ma fu forse quello che prese posizioni più nette. Nell’ottobre 1985 avvenne il dirottamento della nave da crociera Achille Lauro, l’ultimo degli attentati palestinesi in Italia insieme al secondo attacco all’aeroporto di Fiumicino, di poco successivo. La storia degli eventi confusi e ancora in parte oscuri di questo famoso intrigo internazionale che fece una vittima civile, un turista ebreo anziano e disabile che fu ucciso e gettato in mare, è stata da poco ricostruita da Stefano Nazzi, nel suo podcast. L’allora primo ministro Bettino Craxi, nel riferire alla Camera sull’atto terroristico e sull’azione del suo governo (che ebbe come conseguenza quella che è chiamata “crisi di Sigonella”), ne paragonava l’ideazione a quella di Giuseppe Mazzini che “nella sua solitudine, nel suo esilio, si macerava nell’ideale dell’unità”, mentre “disegnava e progettava gli assassinii politici” concludendo che “contestare ad un movimento che voglia liberare il proprio paese da un’occupazione straniera la legittimità del ricorso alle armi significa andare contro le leggi della storia”. Craxi avrebbe poi rettificato queste affermazioni, senza però cambiare il corso dell’azione del governo italiano dell’epoca, che permise la fuga di Abu ‘Abbas, capo del Fronte per la Liberazione della Palestina e mente del dirottamento, lo stesso che Arafat, subito consultato da Craxi e da Andreotti, aveva mandato come negoziatore.

È improbabile che Arafat fosse ignaro del ruolo di Abu ‘Abbas nel dirottamento, ma è interessante notare fino a che punto i governi occidentali fossero disposti a riconoscergli la statura e le prerogative di capo di un gruppo di liberazione nazionale. L’importanza internazionale di Arafat si era accresciuta dopo la quarta guerra arabo-israeliana, iniziata il 6 ottobre 1973 e grottescamente citata dall’attacco di Hamas in Israele. Nella narrazione degli stati arabi, l’attacco di sorpresa dell’Egitto di Sadat equivalse a una quasi-vittoria, anche se Israele vinse sul campo e fu fermato alle porte del Cairo dalle Nazioni Unite, guidate all’epoca da Kurt Waldheim, ex-ufficiale della Wermacht (esiste anche una tradizione filoaraba della destra estrema europea). Il conflitto ebbe numerose conseguenze di vasta portata, delle quali la più importante per il nostro discorso fu che l’Arabia saudita si pose alla guida del mondo arabo-islamico, approfittando della crisi dei regimi militari laici d’ispirazione socialista. L’indebolimento delle fazioni legate a questi regimi rafforzò temporaneamente Arafat, che nel 1974 si presentò all’Assemblea delle UN pronunziando un famoso discorso con il quale, dichiarando di portare l’olivo della pace e la pistola del combattente per la libertà, rivendicava la guida dei movimenti di liberazione nazionale dei paesi in via di sviluppo, stabilendo un duraturo parallelo fra colonialismo, imperialismo e sionismo. Né questo discorso né l’occasione che lo rese possibile, l’approvazione della risoluzione 3236 che ribadiva il diritto dei palestinesi all’autodeterminazione nazionale e al ritorno, sarebbero replicabili oggi in quanto tali, ma essi sono indicativi della popolarità di Arafat e della sua capacità di capire dove andava lo Zeitgeist, nel mondo occidentale più ancora che in Medio Oriente.

6. Cambiano gli equilibri in Medio Oriente

Mentre, infatti, la popolarità della causa palestinese rappresentata dall’OLP cresceva in Europa, la guerra civile libanese, iniziata nel 1975 e proseguita fino al 1991, erodeva sul campo la popolarità dell’OLP mentre immetteva attori nuovi e di tipo completamente diverso. Nel 1985, all’epoca di Sigonella, Arafat era un leader dimezzato, dopo che, nell’agosto del 1982, l’esercito israeliano aveva assediato Beirut e costretto l’OLP, che aveva qui il suo quartier generale, a una umiliante ritirata sotto la supervisione di una Forza multinazionale di pace. Quello che successe inoltre fra queste date fu, per nominare alcuni dei principali eventi, la rivoluzione iraniana, che sostituì un regime teocratico shiita a una monarchia laica autoritaria; il disimpegno dell’URSS dal campo mediorientale, dopo l’invasione dell’Afghanistan terminata nel 1989 con la presa del potere dei Talibani; la guerra fra Iraq e l’Iran di Khomeini; la presa della Grande Moschea della Mecca da parte di un gruppo rivoluzionario apocalittico e la nascita di al-Qa’ida. Unico evento in controtendenza di questa fase furono gli accordi di pace fra Israele ed Egitto, firmati con la mediazione statunitense nel 1979, che inaugurarono una nuova fase del processo di pace in Medio Oriente ma decretarono la morte di Sadat, ucciso nel 1981 da un terrorista islamico durante i festeggiamenti del 6 ottobre, ricorrenza della quasi-vittoria del 1973.

Quasi tutti i fatti menzionati hanno come denominatore comune la rinascita religiosa della metà degli anni Ottanta del Novecento, che diamo per scontata dopo quasi quarant’anni di discorsi sul fondamentalismo islamico ma che all’epoca colse di sorpresa gli stati mediorientali di tradizione laica. Di colpo, seguendo l’esempio iraniano, anche nel mondo sunnita le istanze rivoluzionarie e il dissenso politico furono articolati nel lessico del riformismo musulmano, ossia, grosso modo, dell’appello ai fondamenti dell’islam, intesi nel senso più letterale dell’interpretazione delle scritture sacre e centrati sull’imposizione della Legge sacra, la shari’a. Tale interpretazione esisteva nei paesi arabi dagli anni Venti del Novecento, nella versione dei Fratelli musulmani, l’organizzazione fondata in Egitto da Hasan al-Banna che per prima aveva coniugato appello ai fondamenti dell’islam e lotta politica, al colonialismo prima, ai regimi laici dopo. Nasser fu il principale nemico dei Fratelli negli anni Cinquanta e Sessanta, ottenendo di reprimerli temporaneamente in Egitto ma favorendone la diaspora nel mondo arabo, nei paesi del Golfo e in particolare in Qatar.

7. La prima intifada e la nascita di Hamas

La traduzione in termini religiosi non risparmiò la resistenza palestinese, come dimostra l’altro aspetto presente per la prima volta nella Dichiarazione d’indipendenza citata all’inizio, quello della devozione. Il testo si apre con l’invocazione a Dio, la basmalah, e si chiude con una citazione coranica appropriata, ma il testo, con il suo riconoscimento della Dichiarazione Universale dei Diritti umani, della necessità della pace e della convivenza delle tre religioni monoteiste, appare stranamente fuori tempo (o forse, in anticipo sui tempi). Lo sfondo della Dichiarazione e del suo sorprendente cambio di rotta è lo scoppio della prima intifada (lett., “lo scossone”) alla fine del 1987, la rivolta popolare partita dai campi palestinesi in Israele come reazione alla repressione dei diritti civili e alla strisciante occupazione di parti della Cisgiordania da parte degli insediamenti illegittimi di coloni israeliani ultraortodossi. Come era già avvenuto, la rivolta rafforzò l’OLP sul piano internazionale, aprendo la strada a una nuova serie di accordi di pace con Arafat come solo rappresentante dei palestinesi, mentre la indebolì sul piano interno. Nel corso della prima intifada fu fondato Hamas (acronimo per ‘Movimento islamico di resistenza’, ma anche, in arabo, ‘ardore guerriero’), organizzazione politica e militare ispirata ai Fratelli musulmani. Nell’agosto del 1988 Hamas rese pubblica la sua Carta fondamentale, che ribadiva l’obiettivo di istituire uno stato islamico “su tutta la Palestina” con capitale Gerusalemme, e di distruggere Israele e gli ebrei, contro cui era dichiarato legittimo il jihad, che entrava così ufficialmente nel lessico della resistenza palestinese.

Mentre la Dichiarazione d’Indipendenza dell’OLP si rivolgeva a tutti gli abitanti della Palestina, per parlare al mondo di fuori, la Carta di Hamas (aggiornata nel 2017 con pochi cambiamenti) parlava solo ai palestinesi, anche se non a tutti. La Palestina vi era definita “una terra araba e islamica” dove le altre religioni sarebbero protette in nome di un islam “di pace e tolleranza”. Dopo il ritiro unilaterale di Israele, non vi sono più ebrei a Gaza; dopo la presa del potere di Hamas, nel 2007, restano solo circa 1.000 cristiani ortodossi mentre il 98-99 % della popolazione professa una variante restrittiva della religione islamica.

Fra l’inizio degli anni Novanta e il primo decennio del 2000, l’OLP di Arafat negoziò una serie accordi di pace con Israele con la mediazione degli Stati Uniti. I principali di questi accordi, quelli di Oslo (1993-1995), ribadirono la necessità di formare due stati e stabilirono per la prima volta il mutuo ma asimmetrico riconoscimento delle due parti (Arafat riconosceva lo stato di Israele, che a suo volta lo riconosceva come rappresentante del popolo palestinese) e l’istituzione di una preliminare Autorità palestinese che avrebbe avuto controllo civile parziale sopra due aree discontinue e non adiacenti, le aree A e B all’interno della Cisgiordania, mentre Israele avrebbe mantenuto il controllo di Gerusalemme ma si sarebbe ritirata entro 5 anni dalla Striscia di Gaza e da Gerico. Gli accordi sottoscritti scontentarono entrambe le parti, con gli israeliani (Netanyahu era diventato premier per la prima volta nel 1996) timorosi per la sicurezza interna e poco disposti a bloccare l’espansione degli insediamenti, e una parte significativa dell’opinione pubblica palestinese, non solo la componente islamista, insoddisfatta della spartizione proposta. Ciò nonostante, nel 1994 Arafat ricevette il Nobel per la pace insieme agli israeliani Peres e Rabin, il quale, proprio per gli accordi, fu assassinato l’anno successivo da un colono israeliano. Nel 2000, alla fine del suo secondo mandato, il presidente americano Clinton cercò di riprendere i termini scaduti degli accordi di Oslo in un summit a Camp David, di nuovo senza arrivare a una soluzione a causa della reciproca sfiducia di Arafat e Ehud Barak, primo ministro di una coalizione di centro-sinistra, definizione che, nella politica israeliana, significava ormai quasi solo l’appoggio della soluzione “due popoli, due stati”.

8. La seconda intifada

Dai primi anni Novanta, mentre Arafat spendeva i dividendi di Oslo istituendo nei territori assegnati all’Autorità palestinese un’amministrazione modellata sui regimi autoritari laici del passato, Hamas e i gruppi affiliati importavano il terrorismo dentro Israele. Subito dopo il fallimento del Summit, scoppiò la seconda intifada, che fu in realtà una lunga guerriglia (2000-2005) originata da una provocatoria “passeggiata” di Sharon, uno dei protagonisti assoluti di questa storia fin dal 1973, sulla cosiddetta Spianata delle moschee o Monte del Tempio di Gerusalemme, il recinto che racchiude alcuni dei principali monumenti religiosi di giudaismo e islam (un atto analogo, avvenuto poco prima dell’attacco recente di Hamas, è stato indicato come uno dei suoi punti d’innesco). A combattere fu soprattutto Hamas con il suo braccio armato, le brigate ‘Izz al-Din al-Qassam, dal nome di un predicatore riformista siriano, guerrigliero e proto-martire per la causa palestinese e anti-mandataria, ucciso nel 1935 dagli Inglesi (a lui sono intitolati anche i razzi lanciati su Israele). Dal 2002 l’affiancarono le brigate dei Martiri di al-Aqsa che, nonostante la denominazione religiosa, erano un’emanazione di Fatah, che Arafat aveva temporaneamente messo in pausa dopo i dirottamenti dell’11 settembre 2001. Il conflitto, prolungato e cruentissimo, giunse all’ apice nel 2004, anno che vide, oltre ad episodi di violenza efferata contro i civili, la morte di Arafat (avvelenato, si disse all’epoca), e l’assassinio dei due principali leader di Hamas, lo sceicco Yasin e Abdel Aziz Rantisi (sua moglie, che gli era successa nell’organizzazione, è stata uccisa nei bombardamenti di questi giorni).

9. Le prime elezioni democratiche palestinesi e il conflitto tra Hamas e Fatah

La sparizione contemporanea dei capi di Hamas e di Arafat permise di tenere le prime e finora uniche elezioni presidenziali palestinesi nel 2005, vinte dall’Autorità nazionale palestinese (ANP) del più moderato Mahmud Abbas. Se ne astennero Hamas e il Jihad islamico, organizzazione coetanea e con obiettivi affini ma che, ripetendo il pattern delle organizzazioni laiche precedenti, è legata alla Siria e all’Iran, mentre Hamas ha da tempo il quartier generale in Qatar, emirato che ne è il principale finanziatore. Poco dopo, la Knesset, il parlamento israeliano, ratificò il ritiro unilaterale da Gaza e l’evacuazione degli insediamenti israeliani – misure entrambe fortemente volute dal primo ministro Sharon e che ebbero opposizione da entrambi i fronti – e le principali sigle della resistenza palestinese concordarono la Dichiarazione del Cairo, che stabiliva un percorso democratico di costruzione statale, con l’accordo fra le fazioni sotto l’ombrello dell’OLP, che ne veniva riconosciuto come il solo rappresentante legittimo del popolo palestinese.

L’ottimismo cauto generato da questo accordo non sopravvisse alle elezioni legislative del 2006, anche queste non ripetute, che furono invece vinte da Hamas, nonostante il sostegno aperto dato dagli Stati Uniti e da Israele all’OLP di Abbas. La lotta per il potere che ne seguì, con il rifiuto di Fatah di entrare nel governo presieduto da Hamas, i tentativi di mediazione dei sauditi e l’intervento di Israele, che sequestrò una parte del parlamento palestinese per vendicare un atto terroristico compiuto da Hamas, condusse nel 2007 al conflitto aperto fra le due organizzazioni e all’occupazione di Gaza da parte di Hamas, che ne espulse i membri di Fatah, istituendo la divisione di fatto dei territori palestinesi in due entità. La storia degli ultimi quindici anni è punteggiata di tentativi di riconciliazione fra Hamas e l’OLP, ostacolati da lotte di potere interne, dalle ingerenze politiche e dalla repressione militare di Israele, dove l’ossessione securitaria di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi 16 anni ha alimentato un circolo vizioso di oppressione preventiva, reazione palestinese e oppressione maggiore, che ha corroso dall’interno la democrazia israeliana e di cui l’attacco di Hamas, che lo ha preso a pretesto, ha mostrato l’inutilità sostanziale. Questo in un contesto internazionale dove, fino a pochi giorni fa, la questione israelo-palestinese sembrava diventata una questione regionale da lasciare a una diplomazia minore, che ha assecondato l’illusione dell’attuale governo di garantire la sicurezza di Israele facendo accordi con gli stati arabi e ignorando i palestinesi.

Chi rappresenta allora i diritti dei palestinesi? Probabilmente è la questione da mettere al centro di quello che seguirà al conflitto di oggi, posto, ottimisticamente, che si riesca a fermarlo. Prima dei bombardamenti di Gaza, la grande maggioranza dei suoi abitanti, pochi dei quali hanno votato nel 2006 (l’età mediana della popolazione è di circa 18 anni, di 22 nella Cisgiordania) si dichiarava a favore di un passaggio all’ANP e la metà per l’accordo con Israele. Anche se il rifiuto d’incontrare Biden da parte di Mahmud Abbas (del quale si dice che sia gravemente malato), come degli altri capi arabi della regione, è sembrato una manifestazione di debolezza più che di ferma protesta, è inevitabile ripartire dal riconoscimento dell’ANP come agente del processo democratico e dall’accettazione dei punti stabiliti dalla Dichiarazione del 1988, per arrivare a un accordo che riapra il processo di pace e garantisca, con la sicurezza di Israele, la sovranità del futuro stato palestinese.