La campagna elettorale americana vista dall’Università Columbia, dove la polarizzazione alimentata dal genocidio a Gaza ha spaccato in due studenti e docenti.

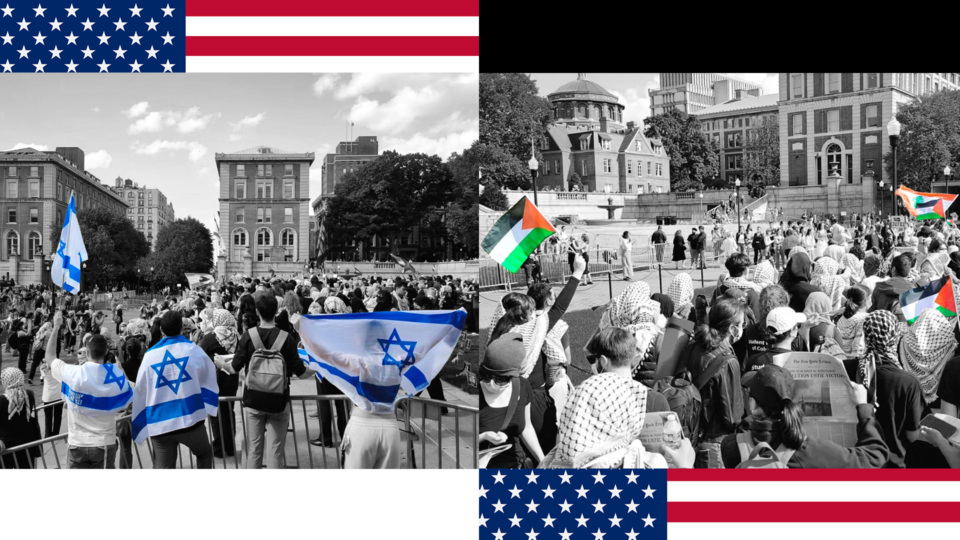

Il 7 ottobre 2024 i canti all’Università Columbia sono tanto forti che è impossibile non ascoltarli. Sto lavorando qui da un mese, scendo dal mio ufficio, supero il checkpoint e camminando per il viale che attraversa il campus mi trovo tra due manifestazioni contrapposte. Da un lato ci sono alcuni studenti con bandiere di Israele, che sul prato hanno montato dei capannoni su cui si leggono i nomi di alcuni dei 1205 israeliani uccisi e di quelli ancora prigionieri di Hamas in seguito all’attacco del 7 ottobre 2023 che colpì basi militari, kibbutz e il festival musicale NOVA. Dall’altro lato c’è un grosso corteo di studenti con bandiere di Palestina, Libano e Antifa, che invoca il cessate il fuoco e la liberazione della Palestina occupata a quasi un anno dall’invasione e dai bombardamenti nella Striscia di Gaza, che hanno finora provocato oltre 40.000 morti, sfollando e affamando circa due milioni e mezzo di persone.

Entro in entrambi i gruppi. Mentre percorro un tratto col corteo che canta “Palestina libera”, guardo gli studenti avvolti nelle bandiere di Israele che osservano in silenzio da dietro le transenne, a un passo di distanza dagli altri. Vado tra gli studenti ebrei e osservo il corteo che si ferma e si schiera al centro della piazza. I due gruppi s’intersecano, si toccano, non c’è un momento di dialogo, ma neanche di conflitto. Tutti gli studenti chiedono pace e libertà, immagine in miniatura di popoli diversi capaci di coesistere in futuro. Alle loro spalle, sui prati, immagini di vittime come in un camposanto.

Al termine della giornata non ci saranno incidenti, mentre vengo a sapere degli scontri in diverse manifestazioni italiane e europee. A differenza che in Italia, qui non c’era polizia, soltanto alcuni vigilanti che non sembravano armati, e ciascuno ha potuto esprimere il proprio lutto e la propria rabbia. Eppure poche settimane fa la polizia è entrata per sgomberare un accampamento di manifestanti pro-palestinesi. Nella più antica università di New York, santuario del pensiero liberal, è in corso una crisi come non se ne vedevano da decenni. La polarizzazione alimentata dalla guerra in Medio Oriente ha scosso un’università dove sono ben presenti voci israeliane e palestinesi.

“Il 7 ottobre 2024 i canti all’Università Columbia sono tanto forti che è impossibile non ascoltarli. Sto lavorando qui da un mese, scendo dal mio ufficio, supero il checkpoint e camminando per il viale che attraversa il campus mi trovo tra due manifestazioni contrapposte”.

Dopo gli sgomberi, sono stati sospesi diversi studenti e due gruppi studenteschi, Students for Justice in Palestine (SJP) e Jewish Voice for Peace (JVP), per aver svolto manifestazioni non autorizzate chiedendo il cessate il fuoco. Lo storico palestinese Rashid Khalidi, successore di Edward Said nella cattedra di Arab Studies, è sceso in piazza col megafono per gridare agli studenti che erano dalla parte giusta della storia. Dopo gli sgomberi, sono seguite le dimissioni della Presidente Minouche Shafik e di diversi Direttori di Dipartimento. Il professore israeliano Shai Davidai, che da settimane protesta animatamente contro gli studenti arabi che sarebbero impegnati in una guerra «contro i valori dell’Occidente», è entrato nel corteo dei manifestanti pro-palestinesi per filmarli, dicendo poi di essere stato preso a gomitate. Il giorno stesso è stato bandito dal campus per aver aggredito gli studenti. Per diversi giorni, il mio ufficio viene chiuso di sera per motivi di sicurezza, il campus da settimane è chiuso al pubblico e circondato da check-point. La reggente Katrina Armstrong invia email lunghissime per giustificare le eccezionali misure di sicurezza in cui auspica un generico ritorno ai valori del passato.

La guerra e le elezioni presidenziali

Tutto questo avviene nell’imminenza delle elezioni presidenziali. L’amministrazione uscente del Presidente Biden sembra ripresentare su un altro piano lo stesso vuoto di potere che c’è alla Columbia, mentre la polarizzazione sul Medio Oriente si estende agli Stati Uniti. Questa polarizzazione ricorda quella tra i sostenitori dei due candidati, Kamala Harris e Donald Trump. Su entrambi i temi – Palestina-Israele, Harris-Trump – sembra impossibile un dibattito che non degeneri nell’insulto: saltano pranzi familiari, vengono tolti saluti tra colleghi di Dipartimento.

Se però si ascolta cosa hanno da dire i due candidati alla Presidenza si ha l’impressione che nessuno di loro intenda sbilanciarsi troppo. Questo, secondo molti giornalisti, sta favorendo Trump. La posizione di Harris, fin dall’inizio della guerra, è riassumibile nello slogan: “dopo Gaza”. Alcuni giorni fa, Harris ha auspicato che presto “la sofferenza di Gaza finisca, e che il popolo palestinese possa realizzare il suo diritto alla dignità, la sicurezza, la libertà e l’autodeterminazione. È tempo che inizi il giorno dopo, senza Hamas al potere”. Nelle sue dichiarazioni Harris ha provato a mostrare maggiore sensibilità per la causa palestinese rispetto a Biden, ma non si è sostanzialmente distaccata dalla politica del presidente in carica, che finora ha sostenuto le decisioni del premier israeliano Netanyahu. È impossibile capire, in base alle dichiarazioni di Harris, come si possa arrivare all’auspicato “giorno dopo” prima della distruzione completa della Striscia di Gaza e della deportazione dei superstiti. Nel diritto internazionale questo tecnicamente si chiama “genocidio”. Uno dei fondatori dello Arab American Institute di Washington, che rappresenta circa 4 milioni di arabi americani, è stato molto netto nel criticare Harris: “Che significa ‘giorno dopo’? È un’espressione assolutamente priva di sensibilità. Cos’è il giorno dopo un genocidio? C’è una generazione […] di persone che si staranno riprendendo da ferite psicologiche e fisiche”. In effetti Harris sta perdendo consensi tra gli elettori arabo-americani, che in maggioranza hanno votato per i democratici, e questo potrebbe essere decisivo in Stati come il Michigan, che nel 2016 Trump perse di 11000 voti e dove gli arabi americani sono 200000. La vittoria in Michigan, a sua volta, potrebbe essere decisiva per le elezioni.

Quanto a Trump, la sua difesa di Israele è sempre stata incondizionata, e di recente ha dichiarato che Netanyahu sta facendo “un buon lavoro”. Ma si presenta anche come colui che sarà capace di fare quello che i democratici non sono capaci di fare, portare la pace, e sta ricevendo il sostegno di alcune comunità arabo-americane deluse dai democratici. Anche in questo caso è sibillino il suo riferimento al futuro di Gaza, descritto come un luogo ricco di risorse, che ha “l’acqua migliore, il meglio di tutto”, che quindi potrà essere ricostruito e diventare “meglio del Principato di Monaco”. Per Trump, il “giorno dopo” sembra essere quello in cui sulle macerie di Gaza si potrà investire per costruire dei resort.

Uno dei punti su cui entrambi i candidati convergono è il diritto all’autodifesa di Israele. Secondo Trump, in caso di una sua sconfitta Israele sarebbe “sradicato”, e quindi non votare lui sarebbe un grave errore per gli ebrei americani. Nessuno dei due ha detto nulla di preciso sull’eventualità di costringere il governo di Israele a interrompere la guerra o l’occupazione per aprire delle trattative, benché senza le armi e l’appoggio militare forniti dagli Stati Uniti la guerra non potrebbe continuare.

Dal 7 ottobre, gli Stati Uniti hanno investito circa 20 miliardi di dollari per sostenere la guerra. La situazione sta provocando disagio anche tra i loro alleati più stretti, non soltanto per via delle vittime sui due fronti, ma anche perché sono avvenute altre cose che simbolicamente contrastano con i principi democratici per cui gli alleati degli Stati Uniti si distinguono dall’Iran e da altri paesi non-democratici che sostengono la causa della Palestina, come l’uccisione di giornalisti e operatori umanitari, la distruzione di università, scuole e ospedali, la chiusura delle tv. Per ora, tuttavia, nessuno di loro sembra intenzionato a fermare la violenza.

Voci contro il colonialismo

Per ascoltare voci diverse sul futuro di Gaza, che nei media americani sono poco presenti, vado ad assistere al dibattito “Thinking politically after Gaza”, co-organizzato alla Columbia dall’Istituto di Studi Mediorientali e dal Dipartimento di Antropologia. L’incontro conclude un convegno in cui studiosi di Palestina, Israele, Sudafrica, Ruanda e Irlanda si sono confrontati su due domande: quale futuro politico può mettere fine alla violenza che per decenni ha segnato Israele e Palestina? Cosa possiamo imparare da esperienze di Paesi che hanno vissuto la piaga della violenza e il genocidio e poi ne sono usciti?

La ex-ministra sudafricana Naledi Pandor accosta la lotta per l’apartheid che è avvenuta nel suo paese con quella dei Palestinesi. Ricorda che il Sudafrica ha aperto una causa presso la Corte Internazionale di Giustizia, accusando Israele di perpetrare un genocidio contro i Palestinesi nella Striscia di Gaza, e denunciando 75 anni di regime di apartheid, 56 anni di occupazione e 16 anni di blocco della Striscia. Per Pandor, il modello del Sudafrica mostra che un movimento politico organizzato ha ottenuto libertà e giustizia senza bisogno di “uccidere tutti i bianchi”, istituendo relazioni diplomatiche, ascoltando le voci degli altri. Si riferisce alla “Commissione per la verità e la riconciliazione” e al grande programma di giustizia riparativa che è stato allestito per superare la ferita dell’apartheid. Ma questo risultato, aggiunge, è stato reso possibile prima di tutto da un movimento globale di solidarietà, che tra l’altro ha avuto alla Columbia il suo inizio sul suolo statunitense, e dalla mediazione delle Nazioni Unite.

Un discorso simile riguarda le soluzioni politiche che hanno seguito il genocidio in Ruanda e il colonialismo britannico in Irlanda. Tutti i partecipanti concordano nell’analizzare il conflitto il corso come un caso di guerra coloniale. Lo storico israeliano Gadi Algazi sottolinea che il colonialismo è iscritto nella stessa Costituzione di Israele. Dal suo punto di vista, la vera sicurezza per Israele potrà dipendere solo dalla decolonizzazione e dalla democratizzazione della Palestina, che si tratti di uno Stato o di due. In tutti gli interventi degli studiosi arabi e israeliani, come Bashir Abu-Manneh e Amira Haas, ricorrono il tema del colonialismo e del suprematismo ebraico. Rashid Khalidi, lo storico che ho ricordato sopra, sottolinea che la guerra e il genocidio in corso sono a tutti gli effetti americani, perché condotti con armi americane. D’altra parte, sottolinea che la mancanza di democrazia nei Paesi arabi, che sono retti da dittature monarchiche, è un’altra condizione della situazione. Perciò confida nel movimento politico che si è formato tra i giovani statunitensi, paragonabile a quello che in passato ha portato a convincere i governi occidentali a mettere fine a grandi conflitti coloniali in Irlanda, Algeria, e Vietnam, forzando un ritorno alla diplomazia. Non sembra però che questo movimento sia tanto ampio da condizionare le scelte politiche.

Difendersi dal nemico

Alla radice della polarizzazione politica a cui si assiste negli Stati Uniti c’è il comune richiamo all’autodifesa. La Palestina si difende dall’occupazione, Israele si difende da terroristi che circondano il Paese. Le discussioni in merito, in sedi istituzionali e per strada, tendono a risalire all’indietro in un’infinita attribuzione di responsabilità su chi ha iniziato a aggredire.

Visto dalla prospettiva interna degli Stati Uniti al voto, questo tema della difesa e della sicurezza appare in una luce diversa e strana: se ne parla di continuo, ma non ci sono armi puntate e aggressori all’orizzonte, insomma non è evidente che ci siano aggressori. È un tema ricorrente nei comizi di Trump, che parla di difesa da immigrati e malvage élite democratiche che minacciano l’America, e molti cristiani evangelici che lo sostengono trovano ormai troppo “deboli” e “progressisti” gli stessi insegnamenti di Cristo. Ma è anche un tema ricorrente di Harris, un valore indiscusso che vale a ogni livello, dalla politica internazionale alla vita domestica. Lo scorso 20 settembre, intervenendo a un evento presentato dalla celebre Oprah Winfrey, Harris ha dichiarato di avere una pistola: “Se qualcuno irrompe in casa mia gli sparano”. Era un modo di ammiccare a un elettorato indeciso che trova nel possesso di armi un baluardo della civiltà americana. Non si tratta di estremisti: siamo in un Paese dove è facile comprare armi ed è normale usarle. Un amico mi ha raccontato di uno studioso di Gramsci che, dopo un seminario, lo ha portato a comprare pistole e sagome per andare a passare un pomeriggio divertente al poligono di tiro, e al suo stupore ha spiegato che tutti gli americani vivono un perpetuo complesso dell’aggressore, ricordando i tempi in cui gli indiani (i superstiti di un genocidio) cingevano d’assedio i ranch.

Questo aneddoto, che sembra preso da un romanzo di Don DeLillo, mi torna in mente il 27 ottobre quando vado a ascoltare il comizio di Trump al Madison Square Garden. L’organizzazione di questo evento in una roccaforte democratica ha prodotto turbamento, e i democratici hanno ricordato che proprio qui, nel 1939, si riunirono i nazisti americani. Trump, affatto turbato dal paragone, ha più volte aizzato la folla contro i democratici descrivendoli come “il nemico interno” o “il nemico del popolo”, spiegando: “Si tratta di un gruppo amorfo di persone, sono astuti e crudeli, e dobbiamo sconfiggerli”.

Intorno al palazzo le strade sono piene di sostenitori, bianchi e neri, donne e uomini, e si vede qualche bandiera israeliana. Più dei vari insulti che sento urlare contro Harris, mi colpisce a un certo punto quello che grida a squarciagola un uomo: “Siamo tutti uniti in questa cosa!”. Ha il volto dipinto di rosso e portava un berretto di pelo che ricordava quello di Jake Angeli, lo “sciamano di QAnon”, che partecipò all’attacco a Capitol Hill dopo le elezioni perdute da Trump nel 2020.

Mentre osservo questi manifestanti, poiché è stato evocato il nazismo, ripenso a tante analisi dei movimenti politici di un secolo fa in Europa. Il disagio economico non basta a comprendere l’entusiasmo di queste persone, che sembrano agitate da una delusione contro le élite e un senso di isolamento e solitudine che li porta a sostenere un miliardario che non ha in programma di migliorare la loro condizione.

Quando rientro a casa rileggo le pagine di Sud e magia in cui l’antropologo Ernesto de Martino scriveva che la magia, dall’antico Egitto alla Lucania degli anni Cinquanta, reagiva a un medesimo rischio corso dagli individui, quello di “essere agito da”, allestendo miti e riti protettivi. Se nel mondo cristiano il nemico che s’insinua era il diavolo, per De Martino e per altri intellettuali che come lui ancora elaboravano il trauma della Guerra, anche nei raduni nazisti agivano “raffinate tecniche dirette a indebolire il senso di responsabilità morale dei singoli individui” e attirarli verso il destino distruttivo di una razza eletta. Hitler era stato un “atroce sciamano”, che aveva guidato il suo popolo verso la distruzione. Certo, precisava de Martino, i casi erano diversi, e bisognava comprendere ogni ritorno al magico nel suo contesto storico. È un compito ancora necessario.

Il ruolo delle Nazioni Unite

Uno dei lati sconcertanti di questo momento storico è che la spaventosa distruzione e i massacri che la tecnologia ci permette di vedere ogni giorno, la sorte di intere popolazioni, sembrano dipendere dall’esito di un voto come quello americano. Questo deve far riflettere. Colpisce anche la quasi assenza, nel dibattito americano e non solo, di un’istituzione internazionale che ha sede nella stessa città di New York, e in cui tra l’altro è stato istituito lo stato di Israele: le Nazioni Unite.

Il 18 settembre, una risoluzione dell’Assemblea delle Nazioni Unite ha chiesto che Israele rispetti il diritto internazionale e ritiri le sue forze armate, interrompa ogni attività di insediamento, evacui i coloni dalla terra occupata e smantelli parti del muro di separazione che ha costruito nella Cisgiordania occupata. Hanno approvato la risoluzione 124 Stati, solo 14 erano contrari, tra cui Stati Uniti e Israele. La risoluzione seguiva una dichiarazione della Corte Internazionale di Giustizia. Un altro organismo, la Corte Penale Internazionale, ha spiccato un mandato d’arresto per crimini di guerra contro il capo di Hamas Yahya Sinwar, ora deceduto, e il primo ministro israeliano Netanyahu.

Alcuni giorni fa Volker Türk, il capo dell’ufficio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ha dichiarato che siamo ormai in una fase della guerra “in cui l’esercito israeliano ha sottoposto un’intera popolazione al bombardamento, all’assedio e alla fame”. In questa situazione che continua a deteriorarsi, ha proseguito, ci troviamo di fronte a atti atroci classificabili come “crimini contro l’umanità”.

Di fronte a queste posizioni, il governo di Israele ha liquidato l’ONU come un’organizzazione irrilevante e faziosa. Di fronte ai veti incrociati che da anni bloccano il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, si ha la tentazione di considerare questa organizzazione senz’altro inefficace. Ma proprio in questa situazione è necessario ricordare che l’ONU fu fondata, come si legge nel primo articolo della sua carta, “per mantenere la pace e la sicurezza internazionale”, e a tal fine “prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere minacce alla pace, e sospendere atti di aggressione e altre violazioni della pace”. Ripercorrendo le discussioni degli ultimi mesi, sembra di essere tornati al mondo precedente, in cui vale il diritto del più forte.

Negli ultimi anni, secondo una recente relazione del Global Peace Index, sono aumentate le guerre ed è aumentata la spesa militare globale. In precedenza, nonostante l’inefficienza cronica e la necessità di riforme di cui si discute da tempo, le Nazioni Unite hanno svolto diverse missioni di pace efficaci, come quelle in Mozambico e Timor Est. Discorso analogo vale per le istituzioni giuridiche internazionali. In casi di simili scenari di guerra, come in Sri Lanka (dove la repressione della minoranza Tamil fece 50000 morti in pochi mesi) o in Ruanda, le sentenze hanno almeno stabilito delle responsabilità e dei principi per ricomporre le comunità lacerate.

“Alla radice della polarizzazione politica a cui si assiste negli Stati Uniti c’è il comune richiamo all’autodifesa. La Palestina si difende dall’occupazione, Israele si difende da terroristi che circondano il Paese”.

Queste possono suonare oggi come considerazioni ingenue, che lasciano il passo alla geopolitica. Sono però basate sulla definizione di diritti che ha costituito la nostra civiltà. Poco dopo la Rivoluzione francese, il filosofo Immanuel Kant scrisse un breve saggio, Per la pace perpetua, dove teorizzava proprio una federazione di Stati repubblicani come condizione per preservare la pace. Quell’ideale illuministico e internazionalistico ha trovato poi molte espressioni. Oggi anche in Europa si accetta tacitamente che il fronte degli stati democratici dipenda dalle mosse degli Stati Uniti. Ma questo atteggiamento presuppone che questa potenza militare sia anche un baluardo democratico. Oggi la democrazia degli Stati Uniti è in bilico: un candidato presidente ha contestato la legittimità delle ultime elezioni e una grande parte della popolazione lo sostiene. Perciò, senza aspettare l’esito delle elezioni, chi si preoccupa di diritti umani e democrazia dovrebbe fare un passo indietro e guardare le cose da lontano.

Al mondo della cultura

Riflettendo per mesi sulla situazione, mentre stavo male per l’orrore della guerra e meditavo sulle lacune e i paradossi del dibattito europeo e americano, mi sono ricordato una vicenda di un secolo fa. Nel 1914, la Germania invase il Belgio e distrusse la città di Lovanio, fece una strage di civili e deportò 1500 persone in un campo di concentramento, distrusse case e diede fuoco alla biblioteca. All’indignazione delle diplomazie e dei giornali di tutta Europa per quell’attacco brutale, un gruppo di professori tedeschi rispose con il famoso manifesto dei 93, rivolto “Al mondo della cultura”, per difendere l’orgoglio nazionale. Tra i firmatari c’erano scienziati, filosofi, scrittori e altri intellettuali come i fisici Max Planck, il teorico dei quanti, e Wilhelm Röentgen, scopritore dei raggi x, il naturalista e fondatore dell’ecologia Ernst Haeckel, lo psicologo Wilhelm Wundt, il filologo Wilamowitz, e il premio Nobel per la letteratura Gerhard Hauptmann. Poco dopo un simile manifesto fu sottoscritto da altri grandi intellettuali, come il filosofo Edmund Husserl e il matematico David Hilbert. Insomma gran parte degli esponenti della cultura tedesca firmarono.

Nel manifesto, si difendeva la Germania “dalle bugie e calunnie con cui i nostri nemici stanno cercando di macchiare l’onore della Germania nella sua dura lotta per l’esistenza – una lotta che le è stata imposta con la forza”, accusandoli di essersi alleati con “negri” e “mongoli” aizzandoli contro la “razza bianca”. La Germania non era colpevole di aver iniziato la guerra e violato i diritti umani, anzi il suo imperatore era notoriamente “il paladino della pace mondiale”. Si era dovuto agire per “autodifesa” rispetto a una minaccia, e questo aveva comportato l’uccisione di cittadini belgi poiché questi “stavano in agguato, sparando alle truppe dagli edifici”. Era anche falso che i tedeschi entrati in Belgio commisero “eccessi” e “trattarono gli abitanti di Lovanio con brutalità”: piuttosto, quando questi avevano “teso imboscate” nei loro quartieri, le truppe “erano state obbligate a malincuore a sparare su parte della città per infliggere una giusta punizione”. Non era neanche vero che avessero devastato opere d’arte e ingegno, che invece i soldati “si erano prodigati per salvare” e che stavano massimamente a cuore ai tedeschi.

Alcuni dissentirono rispetto a questa esaltata difesa dell’azione militare in nome di una civiltà superiore, e firmarono un documento critico: tra di loro Albert Einstein. Il pittore espressionista ebreo Ludwig Meidner, che tra 1912 e 1914 aveva già dipinto dei “paesaggi apocalittici” in cui prefigurava una guerra devastante, realizzò delle incisioni sull’atrocità della guerra.

In ogni caso, la sola reazione a quell’atto sciagurato dipendeva dall’iniziativa dei singoli paesi. Sappiamo come andò a finire: cominciò la prima Guerra Mondiale, a cui seguirono durissime sanzioni verso la Germania. Su quelle macerie, nella Repubblica di Weimar, trovò terreno fertile il nazismo. Ci vollero altri quaranta milioni di morti perché si cominciasse a ragionare di un organismo internazionale che prevenisse le guerre intermittenti. Quasi tutti i novantatre firmatari superstiti di quel manifesto, nel frattempo, si erano pentiti.